材料一 西方传统观点认为,公元1500年前后是欧洲历史的分水岭,此时欧洲告别中世纪,进入现代。

材料二 20世纪后期,有学者提出,公元1500年前后这一时段固然重要,但还不能称之为欧洲历史的分水岭,因为此时欧洲在政治、经济、文化和社会关系等领域并无本质变化。这种状态一直持续到18世纪中后期,此后历史才真正步入现代,分水岭才真正出现。

历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程。从这一角度,结合15—18世纪欧洲历史的重大史实,评析材料一和材料二的观点。20世纪30年代初,知识界发起了关于中国现代化问题的大讨论,形成一股强劲的现代化思潮,各种报刊、杂志纷纷刊载大量有关现代化问题的文章。

材料一中国农业,虽有几千年的历史,但现在生产技术的落后,经营方式的退步,已在任何独立国家之后;不,就是其它的殖民地国家,也比较中国要近代化得多了,我们知道其它各国,已跟了工业技术的进步,利用空气中的氮气,制造为化学肥料……别国已用了极大的电机设备作灌溉之用,中国还是利用着人力和畜力,天天向自然作汗血的挣扎。这一切农业生产的现状,正如以大刀抵抗飞机和坦壳(克)车一样,安得不落伍。

——吴觉民《中国农业的现代化》

材料二机械要制造,日用品也得制造;电站要建立,人民住宅也得建立;森林要开采,游息的胜地也得修饰。现代化中国,一定不应当是为现代化而现代化,而是为了建设一个整个的社会而现代化。

——亦英《现代化的正路与歧路》

(1)根据材料并结合所学知识,简析20世纪30年代初“中国现代化大讨论”的历史背景。(2)分别概括材料一、二关于现代化的观点,并予以评析。

材料一 鸦片战争之后,魏源对“兴利除弊”的提法有了变化。魏源认为“有以除弊为兴利者,有以节用为兴利者,有以塞患为兴利者,有以开源为兴利者”。主张“置造船厂一,火器局一,行取佛兰西、弥利坚二国,各来夷目一二人,分携西洋工匠至粤,司造船械”;“今宜于闽粤二省武试,增设水师一科,有能造西洋战舰、火轮舟、造飞炮、火箭、水雷奇器者,为科甲出身”,提出“沿海商民,有自愿仿设厂局以选机械或自用或出售者,听之”。

——摘编自《中国近代经济思想的开拓者——魏源经济思想评析》

材料二 今西洋器械,借风力、水力、火力,夺造化。通神明,无非竭耳目心思之力以利民用。因其所长而用之,即因其所长而制之。风气日开,智慧日出,方见东海之民,优西海之民。

——魏源《海国图志·筹海篇》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出魏源“兴利除弊”的主要思想主张。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评析魏源向西方学习的思想。

| A.深受中国共产党经济政策的影响 | B.推动了民主革命运动的勃兴 |

| C.指出国民党政府币制改革的局限 | D.促进了近代民族工业的发展 |

“实业强国”的追梦人 | |

| 人物 | 简介 |

| 郑观应 (1842--1922年) | 1870年,他在《易言》中提出:学习西方科学技术,强调以“商战为主”,建立自己本国的民族工商业。历任上海电报局总办,轮船招商局帮办、总办等,并在这些企业投资。 |

| 张謇 (1853--1926年) | 清末状元主张“实业救国”。1895年弃官从商,创办大生纱厂。到20世纪20年代初,张謇亲手创办的大生集团已经包括69家各类企业,成为当时中国最大的民营企业集团。 |

| 范旭东 (1883--1945年) | 中国化工实业家,先后创办和筹建久大精盐公司、久大精盐厂、永利碱厂、永裕盐业公司等企业,并生产出中国第一批硫酸氨产品,被称为“中国民族化学工业之父”。 |

根据材料并结合所学知识,简要评析孙中山对“强国梦”的认识。

材料一 在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。汉代董仲舒“独尊儒术”的主张把传统文化的统一性推向了极致。但事实上,统治者宣扬的“吾家治国之道,霸王道杂之”,又使它具有多样性的特点。就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。

中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性又利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

材料二 近代,中国人接纳西方文化的过程是认识世界和反思自身的过程。它冲破了中国传统的民族封闭意识和自大心理,强化了民族忧患意识和民族复兴的内在驱动力,对中国的近代化具有积极意义。这一过程中,全盘否定民族文化、对西方文化认识过于肤浅、仅限于上层人士和社会精英参与等弊端也比较明显。因此,近代中国接纳西方文化的过程也是一个包容得失的历史过程,遵循着其内在发展逻辑。实践证明,近代中国文化的最终出路-将马克思主义的理论体系与中国固有文化体系相结合,并不断吸纳全人类一切优秀文明成果和文化精华,以使中华文化体系能与时俱进,永存活力。

——摘编自孙守敏《近代中国对西方文化的接纳及得失》

材料三 习近平总书记强调,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。我们传承弘扬优秀传统文化,吸收借鉴外来文化,必须运用马克思主义的立场观点方法,取其精华、去其糟粕,有鉴别地对待、有扬弃地继承。

——刘家义《坚定文化自信担当文化使命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的基本特性并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对近代中国接纳西方文化的进程加以简要评析。

(3)根据上述材料结合所学知识,谈一谈当代如何坚定文化自信。

材料一 1908年,江宁公园办事处主事道员陈琪向两江总督兼南洋大臣端方提出了创办博览会的设想。陈烘上奏的呈文中提出:“尝考欧美各国农工商务繁盛之原因,无不由赛会而起……若英、德、奥、法、比、意连年开博览大会,而富强之规甲于寰宇,此其明证也。”1909年,端方与江苏巡抚陈启泰联名向朝廷上奏折,请先创设南洋第一次劝业会。专以振兴实业、开通民智为宗旨。著名实业领袖张誉、虞洽卿等人都为劝业会积极奔走游说。新加坡华商总会为预备陈列品,呼吁爱国侨民“踊跃贤成”。1910年6月5日。南洋劝业会在南京正式开幕,各界代表五千多人参加了开幕典礼。

——摘编自乔兆红《开一时之风气,策异日之富强——论1910年南洋劝业会》

材料二 南洋劝业会举办19年之后由浙江省主办的西湖博览会,是中国首个以“博见会”之名举办的全国性博览会。是会虽然在一定程度上模仿了南洋劝业会,但无论就展品数量还是观众人数而言,都超过了南洋劝业会。西湖博览会明确规定,所征集的展品,除外国参考馆外,必须一律是“国货”。《征集出品细则》明确规定,“出品以国货为限,出品人以有中华民国国籍者为限”,突出了国货的关键在于“国人经营”,即经营主权在我。博览会召开期间,建造了西湖博览会纪念塔、西湖博览会桥、大礼堂等标志性建筑,成为民国时期杭州滨湖一带颇具特色的新景观,使“西湖面目,焕然一新”。会后利用西湖博览会留下的建筑和展品所建立的西湖博物馆、浙江经济围书馆、杭州电厂用户娱乐电影院等,则成为新的文化和娱乐设施,长期留存。

——摘编自马敏《博览会与近代中国物质文化变迁——以南洋劝业会、西湖博览会为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南洋劝业会举办的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述民国初年的西湖博览会。

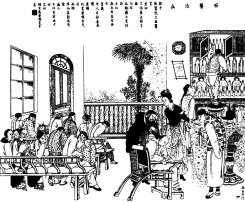

材料 创刊于1884年5月8日,终刊于1898年8月的《点石斋画报》,对于今人直接触摸"晚清",理解近代中国社会生活,是不可多的的宝库。下图为《点石斋画报》刊发的《西医治病》

| 附录: 都中施医院之西医某君,初次莅华, 未谙言语。而治病给药,必需详询, 方知病之原委。有西女某,教中人, 亦好善为怀者,愿代某君喉舌之司。 两相得而益彰,故赴院病人日以百 计,西士女不以烦冗为苦,殊足多 矣。 |

——陈平原《左图右史与西学东渐——晚清画报研究》

据材料信息并结合所学知识,评述材料所反映的社会现象。