阅读下列材料,回答问题。

材料一 邹容(1885—1905年)十六岁时,其舅以谭嗣同为例告诫邹容“中国之弱,仍是天运盛衰之理”,但他却回应“仁义所在,虽粉身碎骨不计,乃人之义务也”。

(1)根据材料一中信息,下列推论合理的是( )(单选)| A.少年邹容志在科举 | B.邹容之舅笃信孔孟 |

| C.民国政府鼓励革命 | D.戊戌变法影响甚大 |

材料二 1902年邹容赴日留学,因与清廷驻日官员冲突,邹容携人“排闼(撞门)入其邸中,榜颊数十,持剪刀断其辫发。”次年,其所撰《革命军》问世,开篇即称欲使“黄帝子孙皆华盛顿”。但其笔下的“皇汉民族”在外族入关后便称“顺民”;“联军破北京,称某某国顺民”;香港人更“立维多利亚纪念碑”。

(2)中国近代史上曾有过两支攻破北京的“联军”,分别是(3)结合时局推测,邹容写“皇汉民族”之事,意在( )(双选)

| A.反思国民心理 | B.实现改良目标 | C.终结科举制度 | D.呼吁民众觉醒 |

材料三 据统计《革命军》问世后不久即销售110万册,孙中山阅后称其功效“不可胜量”,并在改组兴中会期间确定“今后同志当自称为军”“以记邹容之功”。1912年,孙中山批示邹容“照陆军大将军阵亡例赐恤”。

(4)根据材料二、三,写出孙中山追授邹容大将军衔的理由。材料四 1903年,清政府要求上海租界逮捕章秉麟、邹容等人,因挚友蒙难,邹容自投捕房,后病死狱中。然1929年,国民党浙江政府开设“革命纪念馆”,竟将邹容事迹列入“落伍者的丑史”展区。鲁迅听闻此事后立即为邹容辩护。现今邹容墓仍矗立于徐汇区华泾镇。

(5)综合上述材料,从立场、性格、经历、贡献的角度评述邹容的生平。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1937年11月7日,蒋介石在日记中写到,当以“保持战斗力持久抗战”为重,欲指挥各战区“发动游击战争”。1938年初汪精卫称:“若没有精锐的部队和有生产能力的民众,游击战就必然会‘游而不击’”。年底,汪精卫投敌。

(1)据材料一,结合所学,判断下列说法的正误,正确的填涂A,错误的填涂B。①蒋介石书写日记当日,或听闻日军部队逼近陪都重庆的消息………………

②汪精卫的表态足以证明他对叛国投敌一事早已有多年的预谋………………

③蒋介石和汪精卫都认为发动游击战争应当是抗日的有效手段………………

④在全面抗战爆发之初国民党内部各派便呈现矛盾重重的态势………………

材料二 1939年,国民党方面诬称:“共产党口是心非,游而不击”。1940年蒋介石在“全国军以上参谋长会议”上污蔑第十八集团军“游而不击、袭击友军、包庇叛军”。

(2)下列史实能有力驳斥材料二中所谓中共“游而不击”言论的有( )(双选)| A.台儿庄大捷的胜利 | B.敌后抗日根据地牵制了在华日军大半兵力 |

| C.远征军的入缅作战 | D.八路军发动“百团大战”摧毁大量敌据点 |

材料三 1938年,毛泽东在《论持久战》中写到:“游击战争没有正规战争那样迅速的成效和显赫的名声……(但)在长期和残酷的战争中,游击战争将表现其很大的威力”。1940年, 朱德报告自1937年以来,八路军参战9625次,毙伤日军129445名,毙伤伪军38905名。(八路军)伤11万余人,亡3.6万余人。

(3)立足中共立场,材料三能从哪两方面驳斥中共“游而不击”的错误言论?材料四 1937年10月,美国《纽约先驱论坛报》发表《红色拿破仑在后方袭击日本军队》。次年8月,《华盛顿邮报》刊登美联社题为《游击队在敌后占据了大片区域》的报道,12月,“英国第三大报”《曼彻斯特卫报》发表文章《华北:八路军游击战的巧妙政治战略》。

材料五 1938年9月,日本华北方面军司令官报告:“随着占领区的扩大和兵力的减少,敌人游击活动逐渐活跃……所谓治安恢复地区,实际上仅限于主要交通线两侧数公里地区之内。”战犯冈村宁次在回忆中称其在华北时“周围几乎到处都有共军活动”。

(4)对驳斥中共“游而不击”的错误言论,材料四、五又提供了哪两方面的佐证?(5)综合上述材料,从战时与战后两个层面,说明游击战策略对于中共在抗战中作用和地位的重要意义。

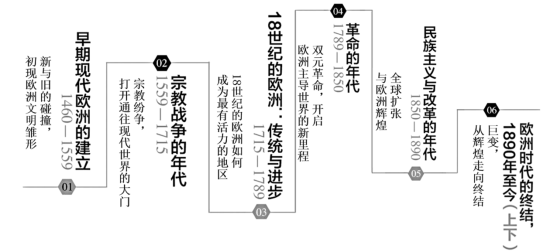

《联经中国史》共九卷,每卷“标题”所注之“副标题”彰显了史家对这一时代的认识。

(1)据下表提示,填入适当选项,使“标题”与“副标题”相对应。(填涂字母)| 卷目 | 标题 | 副标题 |

| 第一卷 | 上古史 | ① |

| 第三卷 | ② | 华丽的贵族时代 |

| 第四卷 | 隋唐五代史 | ③ |

| 第五卷 | ④ | 传统的延续与变迁 |

| 第六卷 | ⑤ | ⑥ |

| 第七卷 | 明史 | 多元转型的华夏再造 |

| 第九卷 | 近代史 | 跨国交织下的帝国命运 |

| A.多族群视角的古代文明 | B.宋史 | C.魏晋南北朝史 |

| D.民族交融的世界帝国 | E.辽金元史 | F.北南角力中的新秩序 |

(2)判断表中缺失的第二、第八卷当是( )(双选)

| A.秦汉史 | B.清史 | C.中华民国史 | D.中华人民共和国史 |

(3)下列史事,能佐证表格中“民族交融的世界帝国”影响力的有( )(双选)

| A.四大发明此时传至西方 | B.西方教士来华传授西学 |

| C.古代日本多次遣使来华 | D.越南科举制度效法中国 |

(4)举例说明第七、九卷中明代社会的“多元转型”及近代中国如何受到了“跨国交织”的影响。

1923—1932年间,日本作家村松梢风(以下简称“村松”)曾多次到访中国。1924年他发表的小说《魔都》不经意间发明了“魔都”这一上海的代称。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1923年村松首次抵沪后的撰文中,上海洋人遍地,有着“斑斓多彩的颜色,喧嚣鼎沸的人声”,繁华超过东京;但“踏进它的内部”便能发现此地“猖獗着所有的犯罪行为”。

(1)材料一描述的上海都市景象,其出现时间当不早于( )| A.清军入关 | B.康乾盛世 | C.上海开埠 | D.抗战爆发 |

材料二 日本人在沪所办报纸《大陆新报》从1943年7月起举办以“归还租界与今后的上海”为题的系列研讨。其中讨论的题目有“再建上海的觉悟——一扫‘魔都’的恶名”等。20世纪中叶以后,上海“魔都”一称逐渐销声匿迹。

(3)比照材料一、二,指出日人眼中“魔都”一词的内涵发生了怎样的变化?材料三 “魔都”一词至20世纪80年代又逐渐重新回归公众舆论视野,如1986年日本方面出版《上海魔都文学》,90年代推出相关动画剧集中亦称上海为“魔都”等,都表现出了对“魔都”一词的“再用”。21世纪初,“魔都”一词开始在中文互联网上流行。

(4)二十世纪八十年代起,影响“魔都”一词重回公共舆论的原因有哪些?材料四 学者熊月之在《魔都上海的魔力与魔性》一书中认为:“魔都”的魔力,即上海行为文化,包括生活方式、生产方式、交往方式;魔性,即观念文化或曰精神文化。同时,“魔都”上海这一国际都市的形成,也不是人为事先设计、规划的结果,而是在社会演进中逐渐形成的。

(5)综合上述材料并结合所学,你如何理解材料四关于“魔都”内涵及其变迁的论述?(1)根据材料一,结合所学,颁行两税法的主要原则和目的在于( )(单选)

| A.扩大收税对象,维系儒学正统 | B.扩大收税对象,提高官吏福利 |

| C.简化税收名目,保证国家收入 | D.简化税收名目,恢复租调制度 |

材料二:两税法推行后,白居易写诗道:“国家定两税,本意在忧人……奈何岁月久,贪吏得因循。浚(榨取)我以求宠,敛索无冬春。”同时期唐朝名臣陆贽称两税法:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制(治国的制度),总无名之暴赋以立恒规。”

(2)根据材料一、二,指出白居易与陆贽对两税法的观点有何异同?材料三:宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。明初赋税分夏税、秋粮两次征收,明朝后期张居正在全国推行一条鞭法,赋役合并、一概折银。1712年,康熙帝规定以前一年的丁银为定额,不再增加。雍正即位后,将这笔丁银分摊到田赋中,称“摊丁入亩”。

(3)结合材料三所示中国古代赋税制度演变历程,从计税标准和征税方式的角度,指出两税法之于其中的地位。材料四:早在明弘治时的福建、江西及浙江、河北的一些地方都程度不等地将一部分丁徭摊入地亩里面征收。而山西地方,直到清乾隆元年为止,才改变了按户、丁征役之旧例。辽宁、台湾及广西部分地区,从明至清也同样一直是丁、地分征。之于康熙宣布“永不加赋”后,清朝人口数量激增,人地矛盾进一步突出。

(4)应如何看待两税法颁行以来中国古代封建社会的赋税制度改革?综合上述材料,解释你的观点。每个大人1周份配给清单(部分)

| 项目 | 英国 | 德国 | 奥匈帝国 |

| 面包 | 无限制 | 约1735克 | 约964克 |

| 牛奶 | 无限制 | 约879毫升 | 约340毫升 |

| 肉类 | 约454克 | 约198克 | 约130克 |

| 马铃薯 | 无限制 | 约2722克 | 约3175克 |

| 砂糖 | 约227克 | 约227克 | 约71克 |

| 鸡蛋 | 无限制 | 0.25个 | 无法购买 |

| 可可 | 无限制 | 无法购买 | 无法购买 |

| A.牢固盟友 | B.殊死敌手 | C.相互中立 | D.亦敌亦友 |

| A.呼吁国民厉行节俭 | B.彰显本国军事装备之先进 |

| C.倡导关注营养均衡 | D.宣示战争对国民影响甚微 |

(4)根据表中信息归纳此时英国与德、奥两国食物供应对比状况,并指出媒体做出如此报道,是否有出于宣传目的而“造假”的可能?解释你判断的理由。

| A.技术、观念与社会变革间的关联 | B.人类文明从分散走向整体的演进脉络 |

| C.革命理论对革命斗争的指导作用 | D.阶级斗争是推动社会发展的首要因素 |

(2)丛书第三卷称18世纪的欧洲是“最有活力的地区”,根据逻辑推断,相关分册的内容应当( )(双选)

| A.将当时欧洲社会状况与其他地区相较 | B.说明此间欧洲官员的选拔与管理方式 |

| C.指出“活力”的判断标准和相关依据 | D.论证宗教改革主张与经院哲学的区别 |

(3)若丛书第四卷中的“双元革命”存在于政治和经济领域;而“元”又有“根源”之意。据此,“双元革命”应指( )(双选)

| A.全球探险活动 | B.文艺复兴运动 | C.资产阶级革命 | D.两次工业革命 |

(4)若丛书第五卷的简介意欲揭示“全球扩张”与“欧洲辉煌”的相互关系,如何利用史实对这种“关系”做出说明?

(5)丛书内容下迄21世纪初,就第六卷标题看,作者认为1890年至今,“欧洲时代”在内外部因素的共同作用下走向了“终结”。你认同这一结论吗?或你另有观点?解释你的回答。

画中人

材料一:马星驰,回族,民国漫画家。1873年出生于山东济宁,18岁离家后,在南京、上海以卖画为生,21岁孑身赴粤。

(1)判断下列对马星驰21岁前人生经历的推论,合理的填涂A,不合理的填涂B。①马星驰年幼时,周围人说起山东第一家官办近代军工企业成立的消息

②马星驰可能目睹了清末的改革,痛感政权掌握在腐败无能的权贵手中

③因听闻《马关条约》签订的消息,痛心疾首的马星驰孑身赴粤投身革命

材料二:赴粤后的马星驰,曾追随孙中山先生流亡海外十余年,1910年回国后致力于漫画创作,以下是其代表作品:

| A.列强侵略中国之手段 | B.民族工业的发展状况 | C.乱象丛生的民国政坛 |

| D.民众日常的衣食住行 | E.民间疾苦及斗争成效 | F.各路军阀的军事实力 |

材料三:1925年前后,马星驰因绘制了一幅题为《国联靠不住》的漫画而遭到当局通缉,他不得不逃离上海,辗转回到家乡济宁。

(3)观乎后事,马星驰对国际联盟(国联)的评价可谓“一语成谶”。结合所学,指出国联“靠不住”的表现及理由。(4)综合上述材料,从人物身份、立场与经历的角度简要评述马星驰。

材料一:岳飞死后,其孙岳珂修书写道:“先臣之得罪,天下皆知其冤”;而宋高宗不仅禁绝有关岳飞的民间“私史”,在其委派秦桧之子主编的“官史”中对岳飞事迹亦多有篡改。

1.材料一所示现象足以说明( )(双选)| A.作者身份对历史书写的影响 | B.“官史”不足为信 |

| C.史学研究需注意史料的来源 | D.“私史”即为真相 |

材料二:元代,岳飞故事渐为世人熟知,但据统计,在元代杂剧中以岳飞为题材的剧目极少。清雍正帝更是下令将岳飞迁出明朝加祀的“武庙”。

2.材料二中所示现象,是元、清两代( )| A.民族意识觉醒的结果 | B.民族矛盾缓和的明证 |

| C.思想文化繁荣的表现 | D.民族矛盾仍存的表现 |

材料三:乾隆年间,皇帝两次亲赴杭州岳飞庙拜谒,并多次派遣重臣致祭。《岳庙志略》称乾隆帝前来“每次必制诗章,褒扬忠孝”。

3.下列关于乾隆对岳飞态度较前朝骤变原因的推测,较合理的有( )(三选)| A.昭彰天子圣德 | B.弘扬礼教观念 |

| C.颠覆八旗制度 | D.拉拢汉族士人 |

材料四:1908年前后,陶成章创立“革命协会”,规定组织入会“最好是在岳庙里”,且需宣读誓文“誓杀鞑子,报我祖宗的大仇”。1940年,话剧《岳飞》于重庆上演,演出邀请英法美苏四国大使及其它国家使节,并各赠“还我河山”大字。

4.结合所学,分析20世纪两次“再塑”岳飞形象的缘由。5.历史人物的形象,是“任人打扮的”吗?结合上述材料中对岳飞形象变迁的表述,谈谈你的看法。

10 . 东山看西水,水流磐石间。

土山湾,位于今徐家汇南端。1864年,上海耶稣会外国传教士在此购入土地,建立土山湾孤儿院,随后又在此创办了土山湾孤儿工艺局、印书馆、木工部等等,作为接纳孤儿工作习艺而设立的工场,其中走出了众多近代工艺美术大家。根据下列提示,回答问题。

1.1864年,耶稣会传教士能在上海购地建屋,与以下哪些不平等条约直接相关?( )(双选)| A.《天津条约》 | B.《北京条约》 |

| C.《马关条约》 | D.《辛丑条约》 |

材料一:1891年,有时人咏土山湾孤儿院道:“世忍溺婴孩,收恤加栽培。幼哺兼教读,度量何恢恢。嗷嘈文字认,嬉笑饱暖该。”

材料二:1917年,土山湾工艺局内设图画、印刷、木工、金工等科目,待院中孤儿年龄稍长,即遣人教其绘制水彩、油画;并备有电气车间,传授印刷、抛光、家具制作技术并对外售卖。

2.根据材料一、二,指出两种土山湾孤儿院的救济方式。材料三:针对社会救济这一问题,儒家典籍《礼记》认为应做到:“鳏寡孤独废疾者皆有所养”。以清朝为例,各地皆设育婴堂,其开支主要源自于士绅捐助和政府税收拨款,机制时有存废。而在土山湾,孤儿在18岁前其工作所得收入80%归院方所有,用以维持院务开支。成人后,收入只向院方上交20%作为培训经费,亦可自寻出路谋生。

3.根据材料三,指出清朝与西方在对孤儿救济的经济来源上有怎样的区别?造成这种区别的思想根源是什么。材料四:1906年,慈善家王一亭提出“恤孤之道,非特给以衣食,使毋冻饿而已,更宜浚其智识”。1943年民国政府颁布《社会救济法》,规定“育幼所应按留养儿童之年龄,设置相当班次,授予相当教育,并为技能上之训练,或送就近相当学校免费肄业”。

4.结合上述材料,运用“原因与结果”的视角,说说你如何看待近代以来中国社会孤儿救济理念的调整过程?