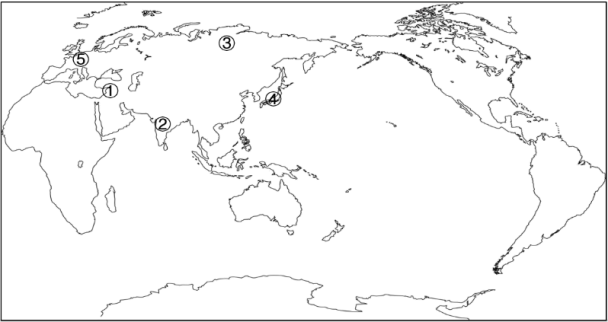

文学是历史的一面镜子。阅读材料,回答下列问题:

观察“中国文学发展史”时间轴,回答问题:

| A.城市经济的繁荣 | B.印刷术走向普及 |

| C.商帮群体的推动 | D.手工工场的兴起 |

(3)鲁迅的《狂人日记》是一部白话小说,这一做法响应了(单选,填涂字母)

| A.百日维新的办报理念 | B.清末新政的文教政策 |

| C.南京临时政府的除旧布新 | D.新文化运动的倡导 |

(4)当代文学载体的电子化特点直接得益于?(单选,填涂字母)

| A.全球贸易网络的形成 | B.工业革命的推动 |

| C.信息技术革命的发展 | D.城市化进程的影响 |

(5)综合上述材料,概括中国文学发展的趋势。

统一是中国历史发展的基本趋势。阅读材料,回答问题。

材料一 三代时期,理想中的天下是一个以华夏为中心的政治共同体。春秋时期,华夏大地上出现了多个政治实体并存的格局,身处乱象时代的孔子并未动摇对“天下共主”的追求,而是在规划并指点着中国历史如何重新迈向大一统。

——摘编自闾小波《共识依赖:中华政治共识之传承与更张》

(1)材料中的“三代”是指夏、

(2)孔子所追求的“天下共主”时代,最典型的是什么历史时期?他认为怎样才能实现此目标?

材料二 迨始皇吞六国,统一宇内,统治时期虽极短促,于“古人之遗法,无不革除;后世之治术,悉已创导”。

——摘编自王亚南《中国官僚政治研究》

(3)秦始皇在全中国革除的“古人之遗法”,主要包括( )(双选;客观题需在考试系统上完成,下同)

| A.贵族世袭制 | B.禅让制 | C.分封制 | D.三公九卿制 |

材料三 清代的雍正皇帝曾说:“中国之一统,始于秦,塞外之一统,始于元,而极盛于我朝”。

——摘编自刘晓东《“华夷一家”与新“大一统”》

(5)“塞外”是指什么地区?“我朝”与秦朝比较,在疆域上有哪些显著不同?

A 自武德以来,常于门下议事,即以议事之所谓之政事堂。

B (大学士)必充军机大臣,始得予政事,日必召入承旨,平章政事,参与机密。

C 太祖受命,以宰相专主文事,参知政事佐之,枢密使专主武事,副使佐之。

D 中朝,内朝也。大司马、侍中、常侍等为中朝。

E 入阁办事者,职在批答,犹开府之书记也。

F (丞相)金印紫绶,掌丞天子,助理万机;(御史大夫)银印青绶,掌副丞相。

1.请把以上制度和对应朝代进行匹配(填字母)①秦:_______;②西汉:_______;③唐:_______;

④宋:_______;⑤明:_________;⑥清:_______。

2.材料 F 中所涉及的政治制度是( )(单选)

A.三省六部制 B.三公九卿制 C.九品中正制 D.汉承秦制

3.与材料 C 相关的治国措施或方针有哪些?( )(双选。多选,少选,错选均不得分)

A.儒表法里 B.崇文抑武 C.重外轻内 D.分散权力,相互制约

4.根据以上材料,逐一得出的认识正确的是( )(三选。多选,少选,错选均不得分)

A.政事堂使得多人共掌宰相之权 B.军机大臣对于军国大事有决策权

C.枢密院主军政,直接带兵作战 D.中朝的设置是皇帝于朝堂之外另起炉灶

E.内阁是相权的直接延续 F.御史大夫对丞相的权力形成一定制约

5.综合以上材料,归纳中国古代中央行政制度的演变趋势。

中华人民共和国外交发展概况简表

| 时间 | 发展概况 |

| 1949—1959年 | 新中国提出了以“三大外交政策”和“和平共处五项原则”为基本内容的一系列外交理念、外交战略和外交政策,同32个欧亚非国家正式建交,迎来了历史上第一个建交高潮。 |

| 1960—1968年 | 外交工作重点逐步转向反对美苏霸权主义,发展同周边国家和亚非拉民族独立国家,以及一些西方发达资本主义国家的友好合作关系。60年代迎来了以亚非拉广大发展中国家为主体的第二次建交高潮。 |

| 1969—1978年 | 毛泽东提出了联美抗苏“一条线”战略,外交政策出现了大调整和大突破。这一时期,中华人民共和国在联合国的一切合法权利得到恢复,中美、中日关系先后实现了正常化。 |

| 1979—1989年 | 邓小平将这一时期外交的指导思想归纳为“两个重要的转变”,“一个是对国际形势的判断,一个是根据这个判断相应地调整对外政策。”中美关系总体平稳,中苏关系正常化,与发展中国家发展友好合作关系,参与以联合国为中心的多边外交活动。建交国总数上升到137个。 |

| 1990—2002年 | 坚定不移地“走出去”,继续推动公正、合理的国际政治经济新秩序的建立。与大国建立了不同类型的伙伴关系,支持和援助发展中国家,推进以联合国为重点的国际组织的多边活动,参与创建并推进上海合作组织等多边外交进程。新中国建交国发展到160余个。 |

| 2003—2012年 | 提出以“坚持和平发展的道路”和“建设和谐世界”为核心的外交理念。与西方发达国家加强战略对话;全面加强同广大发展中国家的团结与合作,高度重视联合国在国际事务中 的重要作用。 |

| 2013年以来 | 中国特色社会主义外交与时俱进,提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系,推动建立更加公平合理的全球治理体系,深入实施“一带一路”建设,全方位、宽领域、多层次的对外交往格局更加丰富完整。新中国建交国发展到近180个。 |

——据齐鹏飞《波澜壮阔的新中国外交》

(1)中华人民共和国成立初期,国际局势的最大特点是什么?

(2)1990年代以来,国际格局的发展趋势是什么?

(3)根据上述材料,概括中华人民共和国外交的特点和趋势。

(4)结合上述材料和所学知识,你如何看到新中国成立以来的外交。

沈括出身于仕宦之家,幼年随父宦游各地。嘉佑八年(1063年),进士及第,授扬州司理参军。宋神宗时参与变法,历任太子中允、……三司使等职。熙宁五年,淮南饥荒,沈括受命巡察,发放常平仓钱粮,疏通河渠。元丰三年(1080年),出知延州,兼任鄜延路经略安抚使,驻守边境,后被贬。晚年移居润州(今江苏镇江),隐居梦溪园。

从沈括的经历中,我们可以探究到中国古代的制度与国家治理的知识。

(1)材料中,沈括嘉佑八年(1063年)“进士及第”,是指

A.科举考试应试中选 B.进行官吏任期考核

C.代表中央监察地方 D.带领军队经略边疆

(2)材料中,沈括任“三司使”一职位,主要职能是掌管

A.财政 B.军政 C.考核 D.监察

(3)材料中,沈括“发放常平仓钱粮”。“常平仓”的主要职能是

A.减免赋役 B.储粮备荒 C.推行教化 D.维持治安

(4)材料中,沈括“出知延州(今延安),兼任鄜延路经略安抚使”,主要抵御

A.蒙古 B.金 C.西夏 D.吐蕃

(5)沈括晚年移居润州(今江苏镇江),创作了

A.《农政全书》 B.《天工开物》 C.《本草纲目》 D.《梦溪笔谈》

(6)“嘉佑”是古代皇帝的年号。下列选项与上述用法相同的是

A.文景之治 B.贞观之治 C.孝文帝改革 D.光武中兴

(7)沈括所处的时代特征有

A.程朱理学受官方推崇 B.社会门第观念淡化

C.多民族政权并立,交融趋势加强 D.城市商业繁荣,纸币全国通用

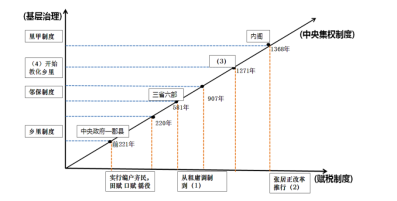

(8)为了进一步了解中国古代的制度与国家治理的知识,老师制作了一张时空坐标轴。请将以材料所叙的史事填入时空坐标轴中的相应位置

A.合并赋役,“量地计丁”,折收银两

B.每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税,然后一年分夏秋两次

C.德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤

D.掌国庶务.统郡县,镇边鄙,与都省为表里

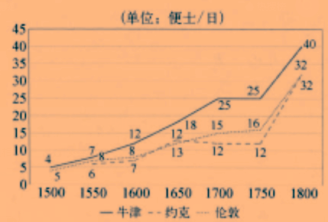

材料一

英国各地工人工资水平波动趋势图

材料二

英国人口统计表

材料三

英国内政部对1805~1842年英格兰和威尔士因犯罪被捕人数统计

——转引自《工业化时期英国的犯罪问题及其治理探析》

材料四

工业革命时期的童工(视频)

材料五 必须为男女两性儿童安排分别的宿舍,并有足够数量的床铺。决不允许超过12小时的最高限度,吃饭时间不计在内。工作决不允许延长到晚上九时以后,亦不得在早上六时以前开始。

——摘自《1802年英国工厂法》

材料六 漫步全城,工厂一间接着一间,那里成千上万的工人在机器震耳的隆隆声中,一年到头日夜都在机械地开动着这庞然大物的机器男人、女人、小孩在潮湿的空气中蠕动。他们的衣服都很肮脏,许多孩子都是光着脚;面目瘦削而带愁容;多么阴森的街啊。

——1860年代法国文学家泰恩旅英时的所见

问题

(1)如果你要研究“工业化进程中的英国工人状况”这一问题,上述材料中,你将优先选择哪三则材料,说明理由。

(2)请找出上述材料中与研究“工业化进程中的英国工人状况”主题没有直接关系的两则材料,并说明理由。

(3)请依据上述材料,谈谈你对“工业化进程中的英国工人状况”问题的看法。

记得一位美国有名的新闻记者赛蒙氏和我闲谈。他问我:“你回到中国干什么事,是否要把西洋文明带些回去。”我说:“这个自然。”他叹一口气说:“唉,可怜。西洋文明已经破产了。”我问他:“你回到美国却干什么。”他说:“我回去就关起大门来等,等你们把中国文明输进来救拔我们。这样说来,欧洲不是整个完了吗?”我对於这个疑问,毅然决然答应道:“不然,不然,大大不然。”欧洲百年来物质上精神上的变化都是由‘个性发展’而来,现在还日日往这条路上去做。他和古代中世乃至十八世纪前的文明根本上有不同的一点。从前是贵族的文明受动的文明,而如今却是群众的文明自发的文明。从前的文明是靠少数特别地位特别天才的人来维持他,自然逃不了‘人亡政息’的公例,而今世的文明是靠全社会一般人个个自觉日日创造出来的,所以他的‘质’虽有时比前不如,但他的‘量’却比从前来得丰富,他的‘力’却比从前来得连续。现在的欧洲一言以蔽之,万事万物都是‘群众化’。英国从前种种权利都是很少数的贵族专有,渐渐拿出来给中级的人共享,渐渐拿出来给次中级又次中级乃至最低级的人一齐共享。不独物质上的权利如此,就是学问上艺术上乃至思想上。英国固然是最好的模范,其他各国也都是同一趋势

——梁启超《欧游心影录》1919—1920

问题

(1)简要说明梁启超与美国新闻记者对话的时代背景

(2)概括材料中两个人对中西文明的不同态度

(3)你如何看待梁启超眼中的欧洲文明?

| A.专制皇权 |

| B.中央集权 |

| C.监察权力 |

| D.对农民的控制 |

国际格局是指人们超越国家界限建立起来的一种特殊社会关系,它主要包括政治、经济、军事、社会等等关系,20世纪先后形成了四个重要的国际关系格局。

问题:

(1)在方框中依次填出20世纪先后形成了四个重要的国际关系格局。

(2)结合史实叙述二战后至今国际格局的演变趋势。

材料一

孔子认为“有教无类”,开办私学,教授“六艺”:礼、乐、射、御、书、数。(行礼、演奏音乐、射箭、驾驭车马、书法、算数)等六种具体技艺的讲解和操练。“弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。” ——《史记·孔子世家》 | 柏拉图创建“学园”,大门上镌刻着一句话:“不谙几何者不得入内”。在学园内探讨宇宙起源和人生意义等自然和社会问题。 ——历史选择性必修三《文化交流与传播》 |

材料二

五教之目:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。为学之序:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。修身之要:言忠信,行笃敬。惩忿窒欲,迁善改过。处事之要:正其义不谋其利,明其道不计其功。 ——(南宋)朱熹《白鹿洞书院揭示》 | 11世纪以来,西欧一些城市兴办大学,这些学校主要是宗教学校,也有一些世俗学校。学校主要讲授宗教内容,也教授算术、几何、天文、音乐、文法、修辞和逻辑。 ——历史选择性必修一《国家制度与社会治理。 |

材料三 1886年到1894年,上海格致书院设计的考课命题有:“华人讲求西学,用华文、用西文利弊若何论”“中外各国刑律轻重宽严异同得失考”“《墨子》经上及说上,已启西人所言历学、光学、重学之理,其条举疏证以闻”。

——熊月之《西学东渐与晚清社会》

材料四 岳麓书院是党的实事求是思想路线的一个策源地……毛泽东同志曾经寓居岳麓书院,我相信他的实事求是思想就是来源于岳麓书院。……共产党怎么能成功呢?当年在石库门,在南湖上那么一条船,那么十几个人,到今天这一步。这里面的道路一定要搞清楚,一定要把真理本土化。

——习近平(2020年)

(1)依据材料一,概括这一时期中外学校教育的特点。(2)根据材料二并结合所学,分析这一时期中外学校教育不同的原因。

(3)依据材料三,概括这一时期学校教育发生的变化。

(4)根据以上材料及所学,如何看待中西学校教育的发展变化这一历史现象?