材料一 隋唐时期的科举制度,脱胎于察举但又对其进行了革新:察举制中心环节是官员举荐贤才,但以官举士,权操于上,民意不从体现,而科举则采取考生“怀牒自列于州县”(即考生自带证明去州县报考),自由报考。且相较于察举制只考察不考试的特点,科举实行分科考试,其中进士科最为重要……察举以舆论评价和为官能力为标准选官,缺乏客观精确的衡量尺度,科举却统一了选官的标准,以考试成绩选官,显得更为客观……这样的改变极大打击了世家大族的势力,在全国扩大了统治网,唐太宗喜言“天下英才入吾彀中矣”。

——整编自袁行霈、张传玺《中华文明史》等

(1)根据材料一、概括指出隋唐科举与察举相比有何变化。结合所学,从政治角度分析隋唐科举的影响。材料二 宋代科举确立了三级考试制度,由地方到中央依次为乡试、省试、殿试。考试之前,被指定的考官全部进入贡院,考试期间不得私自外出,这种做法被称为“锁院”制度。为了杜绝舞弊,各级试卷一律“糊名”(收纳考卷后,密封卷头姓名、籍贯等,编为字号)“誊录”(为避免辨识字迹,试卷在密封编号后,由抄写员在官员监督下抄录为副本),这在考试环节上已经尽量做到公平……北宋以来,由于经济重心的南移,南方人长于文章,应举得心应手;西北之人质朴无华,长于经学;边疆地区更罕有进士及第者。国家为照顾地区差异,实行分卷考试制度……科举的变革,让大批出身平民之家的士人进入政坛,诗词“朝为田舍郎,暮登天子堂”正是这一情况的真实写照,这一现象极大带动了民间的向学风气。然而科举与做官之间的紧密联系,大部分读书人应试是为了谋求功名,这使得功利主义价值观盛行。且宋代抬高文人地位,魏晋以来的重武轻文风气为之倒转,给其他民族政权以“文弱”之感。

——整编自袁行霈、张传玺《中华文明史》等

(2)根据材料二、概括宋朝科举完善的表现,并结合所学,分析宋代科举的完善对民间风气带来的影响。材料一 恩格斯曾说:“国家和旧的氏族组织不同的地方,第一点就是它按地区来划分它的国民……这种按照居住地组织国民的办法,是一切国家共同的。”因此,

——周振鹤《地方行政制度志》

材料二

| 自蒙古国初起,经成吉思汗、窝阔台汗、蒙哥汗以来七十年的征讨,完成了旷古未有的大一统。在统一的过程中,因军事政治行动的需要,而在各地设置行中书省。 完成大一统的第二年,则有行省六。六行省以外的地区,直属于中书省。七省的幅员大小相去悬殊,基本上是由军事行动的过程和路线所形成,同一次行动或同一条路线所占领的地区即划为一省,这就与和平时期的行政管理需要很不合拍,因此到元中期逐渐调整为一中书省与十行中书省的格局(见右图)。 |  元中期十一省图 |

材料三 明代15省到清代18省变化表

| 明代 | 京师 | 山东 | 山西 | 河南 | 陕西 | 南京 | 湖广 | 浙江 | 福建 | 江西 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | |||

| 清代 | 直隶 | 山东 | 山西 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 江苏 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 福建 | 江西 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 |

| 注:18省的区划从康熙年间一直维持到光绪时期,长达200年而无所更张。 | ||||||||||||||||||

——上述材料均整理自周振鹤《地方行政制度志》

(1)根据材料一,指出与旧的氏族组织相比,国家进行施政治理的不同之处。以秦朝为例,运用相关史实,对材料一中加

(2)根据材料二,概括元朝行省的特点,概述其设置与调整的主要原因。结合所学,简述元朝行省制度创立的主要意义。

(3)根据材料三,指出清代在明代省级区划基础上做出的调整,结合所学,分析这种调整对国家疆域奠定的影响。

材料一 统治者倡导的礼义、制定的法今未能贯彻实施的地方被视之为“化外”。有关“化外人”的规定始于唐朝,《唐律疏议》规定:“诸化外人同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论。”承认化外民族的“俗法”对其内部纠纷具有有效性作为基本原则编入国家法典,“化外人”异类相犯的,以集中体现礼教的唐律处理,使对涉及不同民族和国家的案件审理有了明确的法律依据,表明中国封建社会鼎盛时期法律的完备。这将秦汉以来“以汉法治汉人,胡法治胡人”的传统政策规范化、法律化,还使“化外人”树立新的法律观念,信奉礼教,最终实现“用夏变夷”的目的,历代沿袭,

材料二 何以唐律出现这样规定?“当时唐朝是亚洲乃至世界政治、经济、文化活动的一个中心,有许多外国人来中国学习文化和进行贸易,唐朝与外国的交往是十分频繁的”。唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷秋,朕独爱之如一,故其种落依朕如父母。”

从司法实践来看,“化外人”案件涉及民族群体及国家间的关系,处理好坏与否直接关系到边疆稳定和国家安全。因此,对这类案件的处理并没有拘泥于律例的规定。大历十年(775)秋,有回鹘人在长安杀唐人,京兆尹把他拘捕,依据唐律“化外人异类相犯者,以法律论”,唐代宗诏令宽恕之。其时正值安史之乱平定后不久,而且唐朝与回鹘关系密切,回鹘两次参加平乱立有大功,代宗自然不会因这类案件得罪回鹘,

——摘编自苏钦《唐明律“化外人”条辨析》

(1)根据材料一,概括唐律有关“化外人”的规定有何特点?

(2)阅读材料二,结合时代特征,分析“化外人”规定出现的原因。请简要评价唐代宗处理大历十年案的做法。

材料一:伊斯兰教原是阿拉伯沙漠的宗教,但能够吸收波斯袄教、基督教(东正教)及犹太教的教义,组织以简单一神信仰为主体的宗教体系。在其扩张的过程中,伊斯兰政权又大量翻译希腊与波斯和印度的文学、哲学与学术著作为阿拉伯文,使新起的阿拉伯文成为丰富的语文。他们在这一基础上取精用宏,更上层楼,既有继承又有创新。阿拉伯文化在天文学、数学、历史学、文学等各方面的成就,令人佩服。

——摘自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二:即使在限制最严格的时候,日本的闭关锁国也从未阻断中国文化的影响。紫式部笔下的一些人物表现出对“中国化”风尚的不耐烦,进而呼唤“日本精神”。通俗文学确实把中国描绘

得陌生而异常迷人。但是日本的知识阶层都相当清楚地知道,他们在几乎一切学问、艺术和官制的模式上都依赖于中国。汉语曾是高级官员和所有严肃文学使用的语言。精英阶层用来引经据典进行辩论的引言手册选自中国的典籍。儒家的礼仪和诗咏比赛是宫廷中的主要活动。

——摘自(美)菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

材料三:罗马平民阶级的力量在不断积累。接下来他们提出的要求是法律的成文化。法律只要还停留在口头约定上,在执行中,就容易偏向握有法律制定权的贵族阶级。因此,要求法律成文合情合理。成文的法律谁都能看得到,执行起来都可以做到客观公允。为此,向希腊派遣了考察团,向希腊学习法律成文方面的经验。公元前5世纪中叶,3个罗马人带着讲述至此的罗马现状向雅典出发了。一年后,为编写成文法成立了“十人委员会”,由包括回国后的3个人在内的10个委员组成。公元前449年,《十二铜表法》出台。

——摘自(日)盐野七生《罗马人的故事》

(1)根据材料一,概括阿拉伯文化的特点,结合所学列举两例阿拉伯文化在数学领域的成就。

(2)根据材料二结合所学,概括指出中华文化对日本古代文化的影响,并写出紫式部的代表作并从文字角度说明“他们在几乎一切学问、艺术和官制的模式上都依赖于中国”。

(3)根据材料三,概括《十二铜表法》得以出台的背景。综合材料一二三,谈谈你对古代世界文化特点的认识。

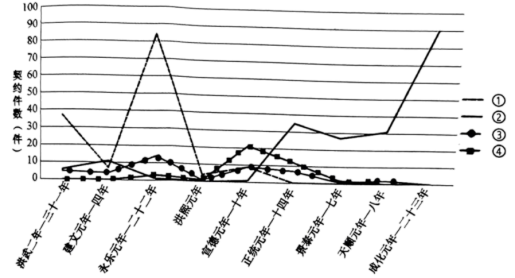

材料一 1369-1487年徽州427件土地买卖契约使用宝钞、谷物、绢布、白银情况

——据万明《明清徽州社会经济资料丛编》等整理

材料二

——福建师范大学历史系《明清福建经济契约文书选辑》

材料三 目前发现的契约文书呈现出数量多、分布广、价值大等特点,是中国历史变迁最生动的载体,它们就像一个个的点,是古人经济交易活动最真实的写照。日本学者寺田浩明认为:只要接触过明清时期民间文书史料集的人都会认为,当时的一般民众的日常生活或日常的社会关系都是依靠这些相互性“契”或“约”来支撑的。

就契约文书的内容与格式而言,呈现出丰富多彩的面貌,又具有极大的相似性,从此出发可以让我们对于中国文化有更为深层的理解。

——摘编自仲伟民等《契约文书对中国历史研究的重要意义》

(1)写出材料一中反映白银使用情况图例的序号,说明判断的理由。

(2)根据材料一、二、提炼明朝土地买卖的相关信息。

(3)结合上述材料与所学,概述契约在经济与社会中的作用。契约文书“呈现出丰富多彩的面貌,又具有极大的相似性”反映出中国文化有何特点?

材料一 秦汉时期,为统一的郡县制国家初创之时,统治者对于如何治理基层社会,缺乏经验借鉴,故按照郡县制的层级控制方式,将行政机构逐级往下延伸在基层社会内部。如两汉政制, “凡县户五百以上置乡,三千以上置二乡,五千以上置三乡,万以上置四乡”。乡为县的下级机构,负责人为“有秩”或“啬夫”,由郡或县任命。乡之下, “里有里魁,民有什伍,善恶以告。”

材料二 在清代基层社会的治理上,史学家存在着观点分歧,但都不否认清代基层社会同时存在着两套组织系统:一是官方所设立的基层社会控制系统,如保甲、坊厢,使得国家力量渗入到基层社会;一是基层社会自发产生的、并受官方认可的社会组织,如家族、宗族、社仓、书院等,使得基层社会在一定程度上能够自我管理。此种治理模式不仅是事实上的存在,而且得到了皇帝的认可。如1670年,康熙颁布《圣谕十六条》,阐述了清王朝在基层社会治理上的理想模式,其中两条即是“笃宗族以昭雍睦”“联保甲以弭盗贼”。

——上述材料摘编自曹正汉、张晓鸣《郡县制国家的社会治理逻辑》

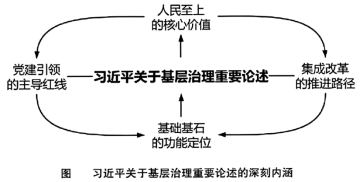

材料三

——摘自姜晓萍、谭振宇《习近平关于基层治理重要论述的深刻内涵与理论贡献》

(1)根据材料一,结合所学,指出秦汉时期基层社会治理设置的主要组织,概括这一时期基层社会治理的特点。

(2)根据材料二,指出清代基层社会的治理模式。结合所学,概括宗族在古代基层社会治理中的作用。

(3)根据材料三,结合所学,指出新中国基层治理的基本政治制度,阐述中国古代基层治理与当代基层治理的主要不同。

材料一 唐朝前期,陆、海两途的对外交流均极畅通。在唐前期最繁忙重要者为西北方向的陆上丝路与草原路,中亚、西亚、南亚的商旅,使团多取此路线。安史之乱后,西北丝路受阻,转而以海路交通为主。广州、扬州、泉州等为胡商辐辏之处,运河一线更成为商贸主线,商胡、海外贡使均沿运河北溯洛阳再至长安。唐代对外开放的交通路线以各主要干道为基础,沿途有众多支道汇流,从而形成沿主道线路东西向延伸、南北向扩展的网络状分布,使得开放得以遍地开花,形成全方位开放格局。

——摘编自周尚兵《唐代对外开放格局的变化及其影响》

材料二 近代早期,西方殖民者不辞辛劳、不远万里来到东方的一个重要原因,就是为东南亚的香料和中国的丝绸、瓷器等东方商品所吸引。荷兰著名旅行家林旭登对中国的优质丝绸赞叹不已,认为“中国丝绸之精致是连水晶玻璃都无法比拟的”。从17世纪初开始,中国生丝就与东南亚胡椒和其他香料一 起,被列为荷兰东印腹公司最想得到的产品,阿姆斯特丹也从此变成了欧洲最重要的丝绸市场之一。

——摘编自李德霞《近代早期中国丝绸文化在海外的传播与影响》

材料三 英国的工业生产先后在19世纪80年代、1900年被美国、德国超过。1880年到1900年英国在世界贸易中的份额从25%降到了21%,法国的份额从11%下降到8%;德国的份额则从9%上升到了12%,美国从10%上升到了11%。美国在19世纪末实现工业化后,成为世界上最大的机器出口国,与英国在拉美、亚洲等地展开竞争。1870—1913年,美国的对外贸易增加了1.6倍,德国和俄国也分别增加了1.8倍,而英国只增加89%,在世界贸易总额中所占比重从22%降至15%。

——摘编自李庆余《第一次重分世界——现代霸权主义的起源》等

(1)根据材料一并结合所学,概括唐代国际商贸的特点。结合所学知识,从世界历史的角度,分析推动当时商贸发展的国际因素。

(2)参考材料一、二、三,自选一个角度,运用世界史的相关史实,以“世界贸易”为主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)。

材料一 历史上,中国是一个多疫灾的国家,公元前770-公元1911年间,疫灾频度为25%,平均每4年中就有一年发生过疫灾……3-6世纪的魏晋南北朝、14-19世纪的明清是我国两个疫灾高峰期。大体而言,疫灾相对稀少的时期也是社会相对稳定、国力相对强盛的时期。中国温暖期疫灾稀少,气候越寒冷,疫灾越频繁,寒冷期越长,疫灾频繁期也越长。中国疫灾分布的总体特征是城市重于乡村,都城重于一般城市。3000年来中国疫灾区域有从黄河中下游向外逐渐扩展趋势,疫灾重心有由北向南、由东向西迁移的趋势。

——摘编自龚胜生《中国疫灾的时空分布变迁规律》

材料二

中国古代对疫病认识的概况

时期 | 概况 |

先秦、两汉 | 《黄帝内经》首先提出温病、疫病病名。 |

汉末三国 | 《伤寒杂病论》对疫病的发病、转归、变证论述较详,奠定了中医临床学的基础。 |

晋隋唐 | 医者对疫病的传染性、流行性特征认识更加明确。《千金方》等所载治疫之方,法同方殊,为后世明清温病学派治疫所推崇。 |

宋金元 | 各医家学术争鸣,《伤寒总病论》《东垣试效方》《本草衍义补遗》等著作极大地丰富了中医药防疫治疫体系。 |

明清 | 明代吴有性著《温疫论》提出新的传染病原“疠气”致病学说。清代刘奎首创“治温疫八法”易于操作,效果明显,被广泛应用。 在各医家的努力与推动下,疫病从伤寒体系中脱离出来,形成瘟疫学派,建立了完整的瘟疫学理论体系。 |

——摘编自张宁《历代疫病流行与中医防治概况》

材料三 人们为了应对全球传染病的肆虐,从19世纪末至20世纪中期,创建了许多与公共卫生有关的国际组织和机构,对传染病的控制转向国际化行动……在与瘟疫的较量中,人类获得了巨大的胜利,但是新的致命传染病还会不时地出现。面对传染病,应有“预防胜过治疗”的理念,要提高个人的卫生意识,采取健康的生活方式,提高免疫力。尽管人们依然会对突发的传染病产生惊恐,甚至不得不接受将与传染病长期共存的现实,但是也应该看到,科学技术的发展和社会的进步已为战胜传染病提供了丰富的手段,相信科学、依靠科学,就一定能够应对各类传染病的挑战,不断提升人类的健康水平。

——摘自张大庆《人类与瘟疫的不懈斗争》

(1)从时空角度概括中国古代疫灾的基本特征。

(2)阅读材料二,概括中医药学发展的基本特点。结合所学,以疟疾的防治为例,说明中医药对医学发展的贡献。

(3)写出国际上最大的政府间卫生组织。综合上述材料并结合所学,谈谈你对疫病防治的认识。

材料一 1875年宪法的制定是资产阶级各集团之间妥协的产物,妥协的结果使宪法具有残缺、矛盾、可变通的特点。宪法规定:“共和国总统,由参议院与众议院联合而成的国民议会,依绝对多数票选出。总统任期七年,连选得连任。”“共和国总统的每项命令须经由各部部长人之副署。”在法国政治派别斗争格外错综复杂的情况下,这种貌似不稳定的灵活变通性却成了宪法的护身符,成为保证制度连续性和相对稳定性的因素。

——摘自沈坚《试论法兰西第三共和国政治制度中的稳定因素》

材料二 19世纪80年代,第三共和国政府开始有意识地复兴源于大革命的共和传统,以此来塑造和广泛传播自己的一整套共和文化,进而达到在意识形态层面稳固共和政体的目的。确定国歌和国庆日,是这一形塑过程中具有代表性的两个事例。痛失阿尔萨斯和洛林的法国人无疑需要这样一支饱含力量、召唤胜利的爱国歌曲来凝聚民族认同。同样,国庆日中盛大的阅兵式也起到了类似的作用。当法国从19世纪跨入20世纪时,在绝大多数法国人的心目中,共和国仍仿佛是最好的或最可以接受的制度。

——据吕一民《法国通史》等整理

(1)根据材料一和所学知识,指出法兰西1875年宪法主要是哪两个政治派别妥协的产物,简述宪法规定的总统与议会的关系。

(2)写出材料二中“爱国歌曲”名称。综合上述材料并结合所学知识,概括法兰西第三共和国共和政体“稳固”的原因。

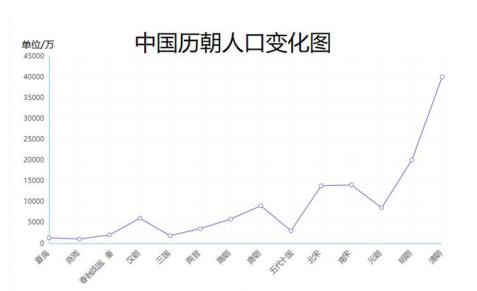

材料一

——选自《中国历史人口变迁图及人口密度图》

材料二 北宋初期的989年全国户数只有650万。到北宋末的1110年,已增长到2088万。但史料记载这一年的“口数”仅为4673万,每户平均口数仅为2.24。绝大部分学者认为,宋朝统计的口数只包括男丁,即成年男子。如以汉唐史料所载户口比例,即每户5口左右推算,北宋末年的实际人口数应当超过1亿。

——摘自统编版《中外历史纲要(上)

(1)根据材料一,总结中国古代人口数量变化的特点。(2)材料二中,宋朝人口数量有史料记载和学者推算两种结果。你更认可哪一种?说出你的理由。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括影响中国古代人口数量变化的因素。