材料一 一二·九运动时,中国社会出现了一个著名的口号:“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!”关于这一口号的出处,有部分材料如下。

甲:清华大学救国会出版的《怒吼吧》第1期原件,12月6日编辑,10日正式出版。

乙:《中国共产党历史》与《中国共产党的七十年》均著有此句,引注标明援引自《清华救国会告全国民众书》,《清华周刊》第45卷,一二·九运动一周年纪念时出版。

丙:学者杨树先访问当时的亲历者姚依林,姚依林肯定地指出:“这是燕京大学首先提出来的。”“当时是由燕京陈絮负责起草北平学联对时局的宣言中提出来的。这不是清华的发明权,不能掠人之美。”对话见《一二·九运动史若干问题研究》,发表于《中共党史研究》1992年第6期。

——据杨树先《一二·九运动史若干问题研究》等资料整理

材料二 关于一二·九运动的相关表述丁:这一运动宣传了中国共产党“停止内战,一致抗日”的救国主张,促进了中华民族的新觉醒,抗日救亡运动掀起高潮。

——教育部组织编写《中外历史纲要(_上)》

戊:(这)是继民国八年五四运动以来,最令中外瞩目的爱国运动。这股以青年学生为主体的激流,其对民族尊严及国家主权的强调,尤胜五四时期的“外抗强权”主张,故有史家特以“学生民族主义”称之。这次爱国救亡之行动,直接打击了日本人及汉奸集权欲分裂华北五省的阴谋和企图;也落实了全国上下向来提倡的民族精神教育。后来对日抗战得以进行,不可不谓是此种民族精神发扬成功之结果。这是自九一八国难以来,青年运动最有意义的影响。

——台湾李云汉、李国祁等著《近代中国青年运动史》

(1)根据材料一并结合所学知识,从历史事实与历史叙述的角度,分别说明甲、乙、丙三则材料与这一口号的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较两种评价的共性与差异,并指出原因。

材料一 史料一 神农氏本是三皇之一。他看到人们得病,又到都广之野登建木上天帝花园取瑶草而遇天帝赠神鞭。神农尝百草多次中毒,都多亏了茶解毒。因誓言要尝遍所有的草,最后因尝断肠草而逝世。人们为了纪念他的恩德和功绩,奉他为药王神,并建药王庙四时祭祀。

史料二 《黑死病:大灾难、大死亡与大萧条(1348—1349)》,作者以黑死病为主题,参阅大量资料,尤其是选用了英格兰的主教登记簿、庄园档案等原始资料,阐述了黑死病给英格兰带来的影响。因为该书重要的学术贡献,英国近二十家知名高校图书馆、美国八十余家知名高校图书馆珍藏。

史料三 复旦大学附属妇产科医院,其前身是西门妇孺医院,因其创建时屋顶呈红色,故而被广大市民亲切地称为“红房子医院”。下图为该医院照片。

材料二 近代以来,世界医学活动中心的空间分布也有随时间转移的规律,其大致途径是:16世纪至17世纪初的意大利;17世纪上半叶至18世纪的荷兰和英国;19世纪初至19世纪中叶的法国:19世纪中叶至20世纪30年代的德国以及20世纪30年代以来的美国。世界医学科学中心的转移是多种因素综合作用的结果,新的生产关系发展、新的政治格局逐步形成的过程,必然伴随思想的解放和文化的嬗变,意大利的文艺复兴、英国和荷兰的清教运动、法国的启蒙运动、德国的古典哲学、美国的民族精神的形成都为科学中心的形成创造了精神文化环境。包括教育体制、知识内容、教育理念、教育环节和教学方法在内的教育改革往往是科学革命的先导。

——改编自左汉宾《近代以来世界医学科学中心转移现象探析》等

(1)指出材料一的三则史料的类型,并指出其史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,围绕世界医学活动中心转移的历史,提炼一个主题并加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

材料一

战争名称 | 时间 | 发动国家 | 签订的不平等条约 |

鸦片战争 | 1840~1842年 | ① | 《南京条约》 |

中日甲午战争 | 1894~1895年 | 日本 | ② |

③ | 1900~1901年 | 德国等8国 | 《辛丑条约》 |

材料二 1840年鸦片战争以后,西方列强在中华大地上恣意妄为,封建统治者孱弱无能,中国逐步成为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中国入民和中华民族遭受了前所未有的劫难。英雄的中国人民始终没有屈服,在救亡图存的道路上一次次抗争、一次次求紫,展现了不畏强暴、自强不息的顽强意志。

——习近平:《在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话》

(1)根据所学知识,指出材料一表格中①②③处应分别指什么。《辛丑条约》的签订对近代中国社会产生的最主要影响是什么?(2)根据材料二,列举3例1840-1900年间的重大史实,实证中国各阶级“在救亡图存的道路上一次次抗争、一次次求索,展现了不畏强暴、自强不息的顽强意志。”

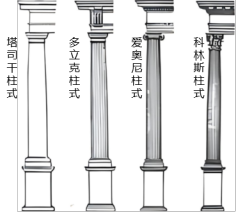

材料一 “造物”是指以人为主体的物质创造过程和成果。造物同步于人类征服自然的实践活动。汉代和古罗马的造物形态各有特色。以柱子为例,汉代柱(如图1)的柱础主要有羊形柱础、覆斗形柱础、方形柱础等样式。汉代一些重要的柱子用雕刻、彩绘装饰,注重其所承载的精神内涵,如青山泉白集东汉画像石墓的羊形柱础,“羊”即“祥”。古罗马柱(如图2)重视对柱身细节的处理,柱身上有特定数量被打磨成光滑弧形的凹槽,除此之外没有别的装饰。古罗马柱式有精细的比例模数,如科林斯柱式柱高与柱径的比例为10:1,柱头上用忍冬草装饰。古罗马的柱础并不作浮雕装饰。

——摘编自于美慧、齐佳《汉代柱式与古罗马柱式的比较》

材料二 在社会政治活动的造物装饰主题中,古罗马表现的军事活动内容比较突出,一般在凯旋门的墩座上以叙事浮雕画的形式出现,常见的场面有:皇帝正在作战或得胜归来;皇帝对战 败者的惩罚或宽宏大量;对民众的慷慨赏赐;等等。汉代在这类主题的内容表现上有着很大 的差异,并不强调对历史政治事件的纪念,而更多的是对过去的圣王明君、贤后哲人、名臣的 历史追念并加以尊崇。同时还对义士仁者、孝子列女进行赞颂和对史上暴虐君主的揭露与批挞。——摘编自朱文涛《古罗马与汉代造物艺术比较研究》

根据材料,指出汉代和古罗马造物艺术的差异,并阐释差异所折射的时代特征。| A.促进了社会主义运动的兴起 | B.具有国际主义的意义 |

| C.建立了无产阶级专政的国家 | D.注重国际工人的团结 |

材料一:尽管当时很闭塞,严家弄又在乡下,像“戊戌政变”这样的大事,我们也不知道,可是皇帝和皇太后“驾崩”就不同了,“地保”打着小锣挨家挨户地通知。

———夏衍《懒寻旧梦录》

材料二:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

——孙中山《民报》发刊词(1905年)

材料三:“现代中国人,除了一小撮反动分子以外,都是孙先生革命事业的继承者。我们完成了孙先生没有完成的民主革命。”

——毛泽东《纪念孙中山先生》

材料四:“中国的特点是不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地半封建国家;在内部没有民主制度,而受封建制度压迫;在外部没有民族独立,而受帝国主义压迫。因此,无议会可以利用,无组织工人举行罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本上不是经过长期合法斗争进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路”。

——毛泽东《战争和战略问题》

(1)材料一中“这样的大事,我们也不知道”反映了戊戌变法运动的什么情况?

(2)结合所学知识,指出材料二为哪一革命组织的指导思想?孙中山后来将这一革命纲领进一步阐发为什么思想?

(3)据材料三结合所学知识,“完成了孙先生没有完成的民主革命”的标志是哪一件重大历史事件?

(4)依据材料四概括毛泽东提出了怎样的革命道路。决定这一道路的根本因素是什么?结合所学知识,邓小平走出了一条怎样的“中国式的现代化道路”?

| A.能随着时代的进步而不断发展 | B.应在启蒙与救亡的斗争中实现统一 |

| C.能够启迪广大民众的思想觉悟 | D.应该着力弘扬国民的爱国主义情怀 |

材料一 19世纪晚期,各资本主义国家完成向帝国主义的过渡,帝国主义各国间争夺殖民地和势力范围的斗争便更加激烈,而此时的中国成了各帝国主义国家瓜分殖民地的对。....19世纪90年代以后,中国民族资本主义有了初步发展,新兴的民族资产阶级迫切要求挣脱外国资本主义和国内封建势力的压迫和束缚,为在中国发展资本主义开辟道路。1895年,中国在甲午中日战争中惨败,日本逼迫中国签订极不平等的《马关条约。…终知识分子发起了戊戌变法运动。

——摘编自马冰《明治维新和戊变法背景的比较研究》

材料二 110年前,以孙中山先生为代表的革命党人发动了震惊世界的辛亥革命,推翻了清朝政府,结束了在中国延续几千年的君主专制制度,近代以来中国发生的深刻社会变革由此拉了序幕。这是中国人民和中国先进分子为实现民族独立、人民解放进行的一次伟大而艰辛探索。

——习近平《在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括戊戌变法的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析辛亥革命的意义。

克盉(

)

)| A.印证分封制推行的史实 | B.辅助研究西周青铜工艺 |

| C.帮助我们了解西周文字 | D.象征着至高无上的王权 |

| A.说明隋唐民族关系融洽 | B.实证丝绸之路阻碍减少 |

| C.表明孝亲观念影响深远 | D.体现民族国家观念形成 |