材料一 有学者将交通系统列为统一国家赖以生存的首要组织,认为“交通系统之所以名列榜首,是因为它们是大一统国家赖以生存的主要制度”。

——摘编自【英】阿诺德·汤因比《历史研究》

材料二 晚清兴修铁路曾引起的争论

| 观点一 | “倘任其修筑开设铁路,洋人可任便往来……于大局更有关系”而沿途之旅店,服贾之民车,驮载之骡马,皆歇业矣,是括天下平民之力而归之官也……与民争利,祸亦随之” |

| 观点二 | “洋人之要挟否、视我国力之强弱。我苗能自强而使民物殷富,外人愈不敢肆其要求;我不能自强,则虽民物萧条,洋人亦必隐图其狡遥”。“铁路之利于漕务、赈务、商务、矿务、厘捐、旅行者,不可殚述”。 |

——摘编自《中国近代史资料丛刊·铁路史部分》

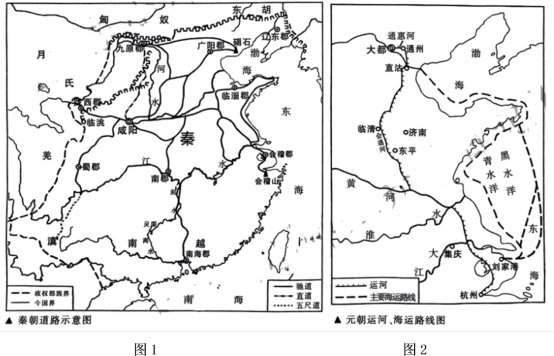

(1)结合材料一、提取图1信息分析秦朝陆路交通建设对巩固统一的作用。说明图2中元朝交通路线形成的原因。(2)指出材料二中两种观点有何分歧。并就晚清修建铁路的影响谈谈你的看法。

材料一 婆罗门有效地利用了他们精通的《吠陀经》即赞美诗。这些赞美诗在举行宗教仪式和献祭时被大声朗诵。它们通过口头代代相传而留传下来,由于它们在人们心目中是非常神圣的,所以被逐词逐音地熟记。作为这一宝贵遗产的保管人和传送者,婆罗门能够以高于世俗首长刹帝利的印度社会领导人的身份,宣称并实施自己的主张和要求。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 人类学家弗朗兹·博厄斯认为:人类的历史证明,一个社会集团,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取邻近社会集团的经验。一个社会集团所获得的种种发现可以传给其他社会集团;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而,它们不能从邻近部落所取得的文化成就中获得好处。

——编自唐文立《风雨晚清:一个民族的百年涅槃》

(1)材料一反映出印度文化产生的社会基础是什么?这说明了印度文化传播的主要特征有哪些?(2)根据材料,联系美洲印第安文化的特点,谈谈你对文化交流重要性的认识。

材料— 11世纪欧洲城市开始兴起,城市居民以移民和原住民为主,二者是以城市特许状为纽带确立的共同体。城市特许状是城市居民通过种种争取自治权的斗争,从封建主手中获得的契约,这意味着共同体的事由全体成员做主。12世纪,由于城市管理需要,罗马法在欧洲复兴;中世纪晚期,市民阶级形成,进一步推动了城市市民政治文化的生成,孕育了现代国家的雏形。特许状是一纸契约,赋予城市居民共同享有在本城经营工商业的权利。随着城市商品经济的发展,货币、市场意识等新的经济理念在城市诞生,现代会计、金融、公司制度等近代经济文化在中世纪城市得到初步发展。这促进了16世纪欧洲文明的凝聚成型。

——摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

材料二 随着两宋城市的发展,一方面城市工商业发达,市井文化日趋繁荣;另一方面延续自南北朝隋唐而来的士人城居之风使得文人士大夫居城者明显增多。由此,士庶之间清雅文化与市俗文化之间呈现相互对立、相互渗透的关系,这构成两宋城市文化的基本格局。由于士大夫拥有核心政治资源,掌握着文化霸权的仍然是官而非商,市民阶层处在士人阶层之下,属于没有任何政治权利的臣民。由于文化强势之最终仍有赖于政治资源,还衍生出不同行政级别的城市在文化地位上产生相应层级差别的有趣现象。两宋城市文化发展,承续并巩固了唐代以来文化资源集中于城市所带给专制国家在文化上前所未有的控制权,并从各方面影响着村落世界。

——摘编自包伟民《两宋“城市文化”新论》

(1)根据材料指出中世纪欧洲和两宋城市的不同之处。(2)根据材料并结合所学知识,说明造成中世纪欧洲和两宋城市差异的原因,并谈谈对文明多样性的理解。

材料一 甘地的非暴力主义哲学动员了数以百万计的群众投入到反英的斗争行列中,他们放弃殖民当局授予的职位和头衔,抵制法庭、学校和英货,开展游行、集会、罢工、罢市和罢课等斗争,甚至抗税、抵制和不服从各种不公正的法律。这些大规模群众行动给英国殖民统治造成了巨大的威胁,也给其经济带来严重的损失。例如,在1922年的非暴力不合作运动中,甘地大力提倡农民开展手纺运动,抵制英货,最后使英国纺织品的进口下降了28%,而印度自产的纺织品却猛增27%。

——摘编自朱明忠《甘地的非暴力主义及其影响》

材料二 印度民众对甘地像对待上帝或真理的使者一样,崇拜得五体投地,奉之为“圣雄”。然而,由于甘地指给人民的是一条不现实的非暴力的道路,他对人们的影响愈是深入持久,对印度民族运动的危害也越大,正如尼赫鲁所评述的,“非暴力使得人民的心智受到熏陶,并使他们越来越想采取和平行动”,“正是那个非暴力方式的教义产生了疑虑和踌躇而成为暴力行动的障碍”。

——摘编自柴俊青《甘地非暴力主义评价问题再探讨》

材料三 二战结束后,处于内外交困的英国政府慑于印度民族解放运动再起的压力,答应印度独立的要求,但因为印度教徒与穆斯林的分歧与对立,再加上英国分而治之政策的影响,印巴分治已成定局。印巴分治后,甘地获得了印度人民和国大党的崇高敬意,但他却大权旁落,其终身为之奋斗的非暴力思想也被束之高阁。面对分治以后的宗教仇杀与混乱,甘地殚精竭虑,利用自己的威望与绝食帮助平息了大规模教派仇杀,自己却成为教派冲突的牺牲品,于1948年初遭到印度教顽固教徒刺杀身亡。

——摘编自王钊《试分析甘地非暴力不合作思想的形成及其实践》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,评价甘地的“非暴力主义”。(2)根据材料三并结合所学知识,谈谈从甘地的悲剧中得到的启示。

材料一 在古代边疆的开发与治理中,移民起到了相当重要的作用。鉴于匈奴时常侵扰西北边郡,文帝采纳了晁错的建议——募民实边,通过优厚条件吸引民众充实西北边疆。到公元前127年,“募民徙朔方十万口”。武帝元鼎六年,在西北边地设张掖、酒泉郡、置田官,“斥塞卒六十万人戍田之”,军屯戍边由此成为安置移民的一种主要方式。此外政府还通过迁徙罪犯及家属戍边、迁降卒于边郡等向西北边疆移民。

——摘编自翟麦玲《两汉西北边疆移民政策比较研究》

材料二 19世纪60年代初,沙皇俄国利用中国东北边疆人烟稀少的空虚形势,鲸吞我国大片领土,并且继续执行其侵略政策。在部分开明官员的倡议下,清政府开始实行向东北移民以充实边疆政策。甲午战争后,日本称:中国东北“在我国势力圈内,为我国之殖民地,最为适合”。庚子之变后,东北边患日益加剧,清政府发起新政运动,深化在东北地区的移民实边政策,使以往东北边疆人烟稀少、空虚荒凉的状况有了很大的改观。

——摘编自高强《清末东北移民实边政策述论》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉推行边疆移民政策的措施及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括推动清末东北移民实边的原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国历史上关于边疆移民问题的认识。

材料一

秦汉以后,中华文明历史进程加快,夷汉杂居,文化交融。君臣之礼外延模式进入重构期,东亚封贡体系脱胎而出,由此形成以汉字、儒学等为要素的东亚区域世界。隋唐以后中国尽管经历了分合动荡,但文化认同的传统仍得以延续和发展。明朝的建立,从观念和实践上巩固了以文化认同为基础的东亚文明体系。

——摘自张乃和《大国的社会性质、历史类型与文明形态》

材料二

今则东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,麇集(聚集)京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局。轮船电报之速,瞬息千里,军器机事之精,工力百倍,炮弹所到,无坚不摧,水路关隘,不足限制,又为数千年来未有之强敌。

——李鸿章《筹议海防折》

材料三

闽、粤、客方言是中国南方的三大方言,近数百年来随着离乡的华人而播迁境外,成为海内外华人社区文化认同和文化传承的重要纽带,是极为宝贵的语言资源和文化资源。这些方言作为大类方言在可以预见的未来尽管没有整体消亡之虞,但是边界方言的濒危境况以及包括厦门、广州、梅州这类权威方言城市在内的方言核心区所表现出来的各种方言衰变迹象,不能不引起我们的高度警惕。

——摘编自庄初升《论闽、粤、客方言的保护传承问题》

(1)解释材料一“文化认同”的内容。(2)根据材料二,指出“变局”中的文化新现象。

(3)根据材料三,结合所学知识,面对方言衰变迹象,谈谈你对传承和保护方言的看法。

材料一 1924年国民党一大期间,孙中山从以往的革命斗争中吸取经验教训,在苏联的帮助下,决定在广州开办一所陆军军官学校,培养优秀军政人才,建立新型的革命武装。1924年11月,周恩来担任军校政治部主任,在他的推动下,军校的政治教育生动活泼,提高了学生爱国爱民的思想觉悟。中共各地党团组织还推荐或派出一批党员、团员报考军校,他们朝气蓬勃,勤勤恳恳,在军校里发挥着骨干作用。黄埔军校的创办,培养和造就了大批军事人才,为后来统一广东革命根据地和夺取北伐战争的胜利作出了重要贡献。

——摘编自中共广州市委党史文献研究室《英雄广州百年峥嵘》

材料二 1936年中共中央创办了抗日红军大学(简称红大),毛泽东在红大开学典礼讲话中,高度评价了黄埔军校,他说:第一次大革命时有一个黄埔,它的学生成为当时革命的主导力量,领导了北伐的成功。我们的红大就要继承着黄埔的精神,要完成黄埔未完成的任务,要在第二次大革命中也成为主导的力量,即是要争取中华民族的独立解放。

——摘编自姜廷玉《黄埔军校在中国军事教育史上的重要地位和影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括黄埔军校创建的特点。(2)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对“红大就要继承着黄埔的精神”的理解。

材料 早在先秦时期,随着中原地区农耕文明的发展,中国古代先民在劳动生产实践中,通过对自然环境的利用与改造,初步认识到人类农业经济生产方式与自然生态环境之间具有极强的“依赖”关系,由此也逐步形成人与自然是不可分割的有机整体,人必须尊重、顺应自然规律等观念。春秋战国时期,道家的代表人物老子最先对“天人合一”的观念进行了阐释,提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”。西汉时期,董仲舒在吸收春秋战国时期各派观点后,提出“天人相类”“天人感应”等观念,认为虽然自然万物规律有其“不可违性”,但人和自然具有同样的“形体结构”。宋代理学代表人物张载等在吸收唐代“众生平等”观念的基础上,主张“民,吾同胞;物,吾与也”。时至明清,王阳明进一步明确了“天地万物与人原是一体”,清代理学大家孙奇逢也有“天人一体”等见解。

——摘编自杨新新《“天人合一”思想的历史渊源与现代传承》

(1)根据材料并结合所学知识,指出“天人合一”思想的内涵及其特点。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“天人合一”思想的认识。

材料一 维多利亚时期(1837-1901年)的伦敦是最早出现近代贫民窟的城市之一。1851年,英国成为首个城镇化率突破50%的国家,作为英国首都的伦敦,是全国制造业中心与主要贸易港口,吸引着全英及欧洲其他地区的就业人口。同时,圈地运动导致大量失去生产资料的农民被迫进城务工,他们的收入水平普遍很低。当时英国市场经济并不稳定,许多工厂雇有大量的临时工与季节工。伦敦高昂的房租和物价水平远超其他城市,1850-1880年,伦敦市中心普通住房的租金价格几乎翻了一番。政府中的自由主义者认为,经济活动中的自由竞争能解决所有问题,这导致政府更愿意将住房问题交给市场去处理。于是,大量非熟练工、临时工、季节工与失业群体只好搬进过度拥挤、卫生状况恶劣但租金相对较低的居民区生存,而这些居民区也随着人口密度的不断增长逐渐成了贫民窟。

——摘编自高舒琦《19世纪英国伦敦贫民窟更新及对我国的启示》

材料二 新加坡是一个地狭人稠的城市国家。住房问题上,新加坡拥有保障性住房和商品房两大体系,其中,以“组屋”为代表的保障性住房始终占据主体地位,而商品房占比在20世纪90年代一度降至不足1%。早在20世纪60年代,新加坡政府便大规模兴建公共住房。1966颁布的《土地征用法令》规定,政府有权征用私人土地用于国家建设,这保证了大规模建设公共住房所需的土地。组屋售价由政府根据中低收入群体的承受能力而不是成本决定,建设组屋的亏损由财政补贴。政府还限制居民购买组屋次数,更不允许以投资为目的买房。1994年,政府还推出住房特别援助计划,以各种形式向国民提供住房补贴,使组屋价格始终保持在普通居民能够承受的范围内。20世纪90年代后期,组屋开始呈现供过于求的状态。

——摘编自郭伟伟《独具特色的新加坡住房保障制度及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析影响19世纪伦敦贫民窟形成的历史因素。(2)根据材料二,概括新加坡“组屋”建设的特点。

(3)综合以上材料,谈谈你对近现代城市居住环境变化的启示。

材料一

中世纪的阿拉伯帝国如日中天,无论是经济还是军事实力都是当时政局松散的西欧所无法比拟的,文化的对外传播是阿拉伯帝国强盛的标志,也是必然的结果。阿拉伯人珍爱典籍和书籍,达官贵族出资兴建图书馆,伊斯兰教也鼓励教徒学习知识。阿拉伯学者们翻译了大量古希腊的古籍,涉及天文、文学、社会、医学等领域。特别重要的是,阿拉伯哲学在世界观上也有独到的见解,他们已经具备了初步的唯物主义思想,知道宇宙空间和时间的无限性。这些典籍流传回欧洲后,典籍中的各种思想伴随着阿拉伯翻译者和学者独特的见解和注释在欧洲理性的土壤上开出了绚烂的花朵。欧洲人在自己研究的基础上,不断创新和丰富自己的科学知识,也为后来的大航海等打下了坚实的基础。

——摘编自殷实《论中世纪阿拉伯文化的对外传播》

材料二

儒家思想及其典籍传入欧洲各国后,由于中西文化之间的差异及欧洲思想界对中国认识的分歧,在西方世界形成了所谓“颂华派”和“贬华派”之间的争论。这种争论对西方的思想界产生了相当的影响,进而以一种特别的方式推动了启蒙运动的发展。伏尔泰是典型的“颂华派”,在他的《风俗论》中对中国的制度赞赏有加,他指出中国的体制比同时期的亚洲很多国家都要优秀。孟德斯鸠则是“贬华派”在法国的代表人物,他认为中国是一个专制国家。中国的制度在孟德斯鸠看来没有明确的限制君主的法律和机构,但在伏尔泰看来,中国君主自身大都是道德高尚之士,他们都会按照正确的方式行事,也就不再需要实际的制度限制了。其实,两派都是借助中国和儒家思想来表达自己的政治观点。

——摘编自何岩峩《儒家思想在欧洲的早期传播及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中世纪阿拉伯文化对外传播的条件。(2)根据材料二并结合所学知识,简评“颂华派”和“贬华派”对中国认识的分歧。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对文化传播的认识。