材料一 二战后的美国作为文化产品出口大国,占据着40%的国际市场份额,控制着全球75%的电视节目的生产与制作,市场年销售总额为170亿美元,占全球85%的份额。其文化产业的发展和海外市场的开拓由政府委托的机构和社团组织承担,这些非政府组织按照独立的章程和严格的法规开展工作。美国政府建立了一套完整的知识产权法律体系,在投资和税收等方面调控文化产业的发展。以各种高科技为载体的文化产品,在创造全新生活理念的同时,也创造出新的文化需求。迪士尼公司在东京等地建立迪士尼主题公园,走的就是技术路线。美国从全球范围内获取资金,并网罗大批科技和文艺人才,移民的涌入推动了文化产业内容与形式的创新及对其他国家文化的吸收与借鉴。总之,美国文化产业已成为国民经济的支柱和经济增长的主要推动力。

——摘编自李燕《国外文化产业发展经验与案例研究》

材料二 党的十八大以来,我国文化产业发展迅猛。我国文化及相关产业增加值从2012年的18071亿元增至2019年的44363亿元,年平均增长率为13.69%,高出同期国内生产总值约4.5个百分点。文化产品进出口总额稳步提升,对外文化产品贸易重点领域成果显著。截至2021年,共有29个国家文化出口基地,辐射和带动了更多文化企业及国产优秀作品进入海外主流市场,展示了中国国家形象。农村文化资源得到充分挖掘,形成了诸多特色文化产业集聚区,促进了农民就业增收。农村居民人均文娱支出从2014年的207元增至2020年的242元,有力地提升了农村居民的文化消费水平。

——摘编自顾江《党的十八大以来我国文化产业发展的成就、经验与展望》

(1)根据材料一,概括二战后美国文化产业的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳党的十八大以来我国文化产业发展的成就。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简述发展文化产业的意义。

材料一 江南地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨——不待贾(买卖)而足——无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,奕无千金之家。

——《史记》

材料二 我国古代南北方人口统计

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口数比例 | 人口(户) | 占全国户口数比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐代 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

——摘自杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

(1)根据材料,概况江南地区经济发展状况。这种状况产生的根源是什么?(2)根据材料二、归纳西汉至北宋我国人口变化特点。综合上述材料及所学,分析这种特点对我国经济发展的影响。

(3)结合所学知识,指出中国古代经济重心南移的过程。

材料一 公元前536年,郑国名臣子产主持铸刑书,将本来由贵族掌握的法律公之于众,让平民在行事上拥有了主动权。子产因此接到了晋国贤臣叔向一封措辞严厉的来信,信中写道:“民知有辟,则不忌于上,并有争心,以征于书,而徼幸以成之,弗可为矣。夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》,三辟之兴,皆叔世(衰乱的时代)也。今吾子相郑国,作封洫,立谤政,制参辟,铸刑书,将以靖民,不亦难乎?”但随着平民力量的上升,国家政权对平民的依仗,使法律制度变革势在必行。二十年后,叔向的祖国晋国也铸了刑鼎,公布了成文法。

——摘编自卜宪群《中国通史:从中华先祖到春秋战国》

材料二 秦从商鞅以来,在法家“明法”思想的指导下,秦律的内容包括三个方面:一是严厉惩罚政治犯罪。凡是反对君主“为乱”“为逆”的行为,最少是死刑,多是“灭其宗”“夷三族”。甚至宣读诏令时不起立致敬,也属犯罪。二是保护公私财产的合法所有,惩治盗窃行为。如私自侵犯别人田界,“赎耐”(注:以强制罚款来抵除剃除鬓毛胡须的耐刑);“盗采人桑叶”,罚30天徭役;五人以上集体偷盗抢劫,处以“斩左趾”刑。三是对于一般的斗殴伤害、奸淫伤害也给以惩治。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料三 《唐律疏议》共十二篇三十五卷五百条,其篇名为:名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱。其内容特别重视“孝”,要求维护“孝”的律文有几十条。自辽宋金元迄于明清,刑法律条基本上都以唐律为蓝本。古代朝鲜、日本、越南等国的立法,多半从模仿唐朝法制而来。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)根据材料一,归纳叔向反对子产公布法律的理由,并结合所学知识,指出叔向与子产争论的实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,回答秦律的实施有怎样的效果。

(3)综上并结合所学知识,说明春秋至唐代中国法律发展的趋势。

抗战时期,西南联合大学是文化西迁、弦歌不辍的象征。它虽然仅存在八年(1938—1946年),但其却给后世留下了宝贵的精神遗产。

材料一 1937年,国民政府教育部命原处平津两地的北京大学、清华大学、南开大学组成长沙临时大学,1938年1月,教育部下令长沙临时大学迁往昆明,组建国立西南联合大学……西南联大校歌歌词中写道:“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别……千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰……待驱除仇寇,复神京,还燕碣。”

——摘编自《知中·西南联大的遗产》

材料二 主持学校日常工作的梅贻琦教授提倡“德、智、体、美、劳、群六育并举”的教育思想,主张“博先于精”。联大的很多教授都是学贯中西的大师,他们经常夹着讲义,在树底下、茅屋内给学生讲课,一些教授运用化学方法制造战时急需品,用先进的科学技术改进农业生产,还将云南马油适当处理作为火车,汽车及飞机的润滑油使用。

——摘编自《知中·西南联大的遗产》

材料三 八年间,西南联大共培养出8000多名学生,走出了2位诺贝尔奖获得者……西南联大从军学生前后一共达到834人,其中不乏主动投笔从戎的热血青年。除了担任翻译外,联大学生还参加了中国远征军和中国空军。数百健儿血洒长空和缅北丛林。……师生们办起了大批中学,参与了西部少数民族调查和地方历史文化的发掘整理工作,并直接参加了云南的经济建设,如创建恒通酒精厂和利滇化工厂等。

——摘编自《知中·西南联大的遗产》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析西南联大创办的主要原因和西南联大的办学特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,归纳西南联大的主要贡献。

(3)综合上述材料,指出西南联大为后世留下了哪些宝贵的精神遗产?

材料 欧美近代以来的重大事件

| 时间 | 事件 |

| 14—15世纪 | 意大利文艺复兴 |

| 16世纪 | 欧洲宗教改革 |

| 17世纪初 | 伽利略发现自由落体定律 |

| 1687年 | 牛顿发表《自然哲学的数学原理》 |

| 18世纪 | 启蒙运动发展到高潮 |

——根据人教版高中历史必修三整理

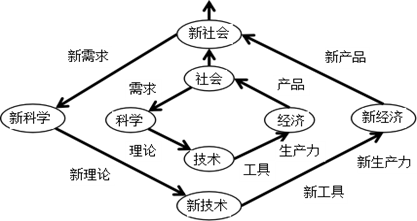

从材料中提取相互关联的两个或两个以上的事件,归纳一个论题,并就所拟论题结合世界史的相关知识进行简要阐述。(要求:所拟论题必须观点明确,阐述须有史实依据)材料 钟义信在《社会动力学与信息化理论》一书中,归纳出科学——技术——经济——社会的理论模型:

请运用世界近现代史的史实,对这一理论模型进行探讨。(说明:可以就模型中的一种关系或多种关系进行论证;也可以对这一理论模型进行修改、补充、否定或提出新的理论模型,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。)

材料一 公元前139年和公元前119年,张骞两次受汉武帝派遣前往西域,使中国了解到了西域的政治、军事情况和商业信息。此后,汉武帝发动了一系列战争,使亚洲中部恢复了和平。但唐宋丝路相继被吐蕃、蒙古等阻断,"背海立国"的宋代逐渐把重心移向东南。特别是在"国家财富鼎盛之时,军威显赫之日"的15世纪,明成祖为郑和配备了医官、文书、通事、火长等军士和后勤人员,两万余人先后七下西洋,以"厚往薄来"的方式"怀柔远人""和顺万邦",建立了庞大的朝贡系统。这种从"西域"到"西洋"的变化成为一个有意义的历史世界,凸显了海上交往的意义。但这种海上优势,很快被西方国家取代。

——摘自袁行案《中华文明史》

材料二 "因传统商路被阻,西欧人才寻求新航路"的观点至今流行。但当时奥斯受帝国正在燥起,葡萄牙人也尝试探险;葡萄牙人到达印度时,土耳其人尚未控制东地中海的埃及和叙利亚。葡萄牙人在西非的成功掠夺助长了贪欲,他们不愿通过正常商业手段而是通过掠夺获取财富,因此有意避开意大利人和阿拉伯人保持的地中海贸易秩序。"土耳其人阻断商路"之说源于西欧人对"土耳其威胁"的夸大和对穆斯林的敌意,舆论制造者是后来的欧洲殖民者而非早期的殖民者。

——王三义《"土耳其人阻断商路"说与西方的近东殖民》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明初中国对外交往由“陆路”到“海洋”变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳材料二中传统观点与现代观点的差异。你如何理解史学观点的差异?

8 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一在雅典,城邦的所有公民都有可能亲自参加选举和表决。伯利克里在演讲中说:“我们的政体的确可以称得上是真正的民主政体,因为行政权不是掌握在少数人手中,而是掌握在多数人手中,”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二光荣革命取得了巨大成功,它根本上改变了英国政治制度的发展方向,同时又没有割断历史、超越传统。原有的君主专制形式继承了下来,国王继续保留了许多重要权力,但是他只能在议会广泛限制的范围内行使这些权力,国家主权的中心已无可挽回地从国王一边转到议会一边

——程汉大《英国政治制度史》

材料三美国《1787年宪法》规定:最高行政权属于总统,兼任武装部队总司令。总统由选举产生,任期4年,有权缔约,有权任命大使、最高法院法官和政府其他官员的权力,但需要国会同意;总统对宪法负责,不对国会负责,对国会负责,对国会的立法有否决权,但国会在复议之后仍以2、3以上多数再次通过此法,既有效。

——摘自王斯德主编《世界通史》

请回答:

(1)根据材料一,指出雅典民主制度产生的社会条件。

(2)根据材料二,概述光荣革命后英国政治制度的发展。

(3)根据材料三,归纳美国总统制的特点。

(4)综合上述材料所述并结合所学知识,比较英美现代民主制度与雅典民主制度的不同。

材料一 市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。城市特许状最终确认了市民的身份自由,保障市民的人身安全,确认市民在城市中的土地自由使用权和所有权,免除市民各项封建赋税,确定市民享有某些特定的经济特权。正如科恩所说:“在日耳曼人的观念中,服从不是无条件的,毋庸置疑,如果受到国王不公正的对待,每位成员都有权反抗和报复。”上帝关心个人的命运和灵魂得救,通过上帝拣选,每个追随上帝的人都可能成为天国的选民这样的观念移植到世俗领域,使他们有可能跳出一般尊卑荣辱观念,为维护个人的自由和尊严提供价值论基础。在中世纪,这种观念与罗马法中的个人权利思想元素一拍即合,逐渐融为一体。

——据侯建新《交融与创生:西欧文明的三个来源》等

材料二 具有封土的贵族都有庄园法庭之司法权,这在西欧是普遍的状况。由地主贵族、俗人或僧侣,男爵或主教或主持在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、征收赋税的制度,而国王被缩成一个阴影而已。

——据马克垚《西欧封建经济形态研究》

材料三 基督教不仅将一种新的信仰依系、价值观念和生活方式带给西方社会,他还将一种新的社团组织、社会秩序和权力结构嵌入罗马国家以及后来的西欧日耳曼社会,从而造成了西欧社会的二元分化:在同一社会共同体内,成长起相互平行的教权与王权。教权与王权是连体的双头鹰,因为其二元分化,产生相互的竞争、摩擦和厮杀;由于其共生于同一共同体,所以便相互依存,相互纠结,相互渗透,难解难分。

——据丛日云《在上帝和凯撒之间:基督教二元政治观与近代自由主义》

(1)根据材料一,概括中古西欧个人拥有的“自由”并指出影响其产生的历史因素。(2)根据材料二,概括中古西欧社会的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中古西欧社会对近代西欧的影响。

材料一 明初,朱元璋采取鼓励垦荒政策,至洪武二十六年(1393年),全国人口数大约为7270万,清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题,当时的学者洪亮吉觉察到这些问题,提出了调剂人口的思想,但没有被重视。

民国初期,国事衰败,“人满之患”的弊端日渐暴露。以《东方杂志》为代表,众多报刊积极刊登人口研究文章。这些文章运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观,试图通过人口品质提高、优生手段达到民富国强的目标。

下表为《东方杂志》涉及人口研究的文章统计表:

| 文章篇数(部分) | 涉及人口理论9篇,强调生育控制4篇,人口调查15篇 | 文章作者(部分) | 陈长潇、潘光旦、孙本文、乔启明(人口学者),竺可帧(气象学家)、彭家元(农业学家)、张荫麟(历史学家) |

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》等

材料二 新中国成立70多年来,我国人口增长呈现阶段性特征,人口政策也在不断调整变化。50年代经济建设中“深深感受到不是人口太多,而是人手不足”,彼时“人多力量大”成为社会发展的主旋律,加上受苏联鼓励人口增长的影响较深,党和政府对生育行为进行嘉奖。“鼓励”性人口生育政策带来的人口过快增长与社会资源供给不足的矛盾不断凸显,1957年马寅初著作《新人口论》深入剖析了当时中国的人口问题,60年代国务院首次提出计划生育。1978年“实行计划生育”第一次被写进《宪法》,国家明确提倡一对夫妇只生育一个孩子。21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力短缺等问题,2016年实施全面两孩政策。

——摘编自马红鸽、贺晓迎《建党百年来中国共产党人口生育政策变迁及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期人口快速增长的历史背景,概括民国初期人口研究的主要特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出建国后影响我国人口政策变化的主要因素。

(3)结合上述材料,谈谈中国历史上人口发展变化带来的启示。