1 . 在人类文明史上,以制度为重要内容的政治文明经历了不断演变的过程。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。

材料二唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书。中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

材料三“汉至武帝以后,柄归中朝,政去两府。所谓中朝者,大司马、大将军、侍中、常侍、散骑诸吏也。所谓外朝者,丞相、御史、二千石、九卿等也。盖武帝决事禁中,稀见卿相。”

——(明)于慎行《读史漫录》

明成祖“特简解缙、胡广、杨荣等直文渊阁,参预机务。”阁臣之预机务自此始。然其时,入内阁者皆编、检、讲读之官,不置官属,不得专制诸司。……儒臣入直,备顾问而已。

军机处,地近宫廷,便于宣召。……为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。……承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿》

(1)根据材料一、二归纳唐制的主要特点,并根据其运作程序概括这一制度的作用。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明汉代中朝、明代阁臣、清朝军机大臣,他们的职权有何差异?其职权的变化反映了中国古代政治发展的什么趋势?

材料一 董仲舒指出,现今“师异道,人异论,百家珠方,指意不同”,于是当政者无法“持一统”,以致法制频繁变更,臣民不知所守。他提出,应当禁绝与孔子之术相异的学术,使得民知所从。这样的观点,得到最高统治集团的认可。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二 唐末五代长期混乱。五代时期的五十多年间,易五姓十三君,而亡国被弑者八人,伦理纲常遭到严重的破坏。面对如此严峻的现实,为了使自己不成为第六个短命的王朝,宋朝必须厉行集权,加强朝廷的统论力量,也必须重整伦常,恢复并发展封建伦理秩序。自宋太祖起,最高统治者全力提倡儒佛道三家思想,力图以儒学为核心建立新的思想体系。此时的知识分子在唐代的基础上,进一步冲破汉儒的章句注疏之学,不仅舍传,而且疑经,不仅疑经,而且改易经文。这造成了两汉以来罕见的活跃气氛。历经周敦颐、张载等人,至二程终于以“理”作为世界的本源,使儒学完成向哲学化、抽象化的理学的过渡。

——摘编自田建尔《略论程朱理学的形成和演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒的思想主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析理学形成的背景。

(3)综合材料一、二并结合所学知识,指出儒学发展的特点。

材料一 宋朝的中央政府是“三权分立”的,行政、军政、财政分别由中书、枢密院、三司三个机构管理。中书就是传统意义上的宰相府。但是,跟传统宰相府包揽一切、无所不统不同,宋朝的中书不管军政,也不管财政。枢密院的级别比中书略低,三司更低,但是,这两个机构的长官都是直接对皇帝负责的。枢密院负责军队的调度等,三司负责国库里究竟还有多少钱等。

——摘编自赵冬梅《北宋精致的分权制衡》

材料二 分权制衡原则是美国宪法的核心,它不仅在于权力的分立,还在于权力的相互制约……按照分权制衡原则,立法权、行政权、司法权分别属于国会、总统和法院三个不同的部门。但是由于各部门有其各自的运行程序,且各自代表不同的利益机构,三权在互相制约的同时,致使周转程序繁多,运作不灵,从而容易导致效率低下、职责不清。尤其是国会与总统之间,常常由于党派政见和利益之争而出现僵持局面,出现混乱拖延,处理事务不力的状况。

——摘编自尤维丽《论美国宪法中的分权制衡原则》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代中央政府机构设计表现出的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出美国建构分权制衡体制的理论依据和主要影响。

材料一

材料二 设立20个等级的军功爵制度……没有军功的国君亲属不再拥有世袭的爵位。立有军功的平民,按其功劳的大小授予官爵。……全国划为41县,县级官吏通由国君任免,领取国家的俸禄,可以随时任免调职。……凡从事“本业“者……免除本身的徭役;而追逐“末业”者……入官府为奴。

材料三 不再以出身而是以财产的数量来划分公民的等级。……不同等级的人侧待遇有所不同。……公民大会选举或罢免一切公职人员。奖励外国技工迁居雅典,以携眷移民给予公民权;……鼓励橄榄油出口。

材料四

回答:

根据材料一,指出图1商鞅“舌战”的是哪部分人?假设当时雅典的主要政治派别都参加了图2的激烈辩论,你认为可能有哪些派别?他们各自有何主张?图1图2的现象共同说明了什么问题?

概括材料二、三,指出两次改革内容所涉及的共同之处。两次改革分别对本国经济发展和政治体制造成什么影响?

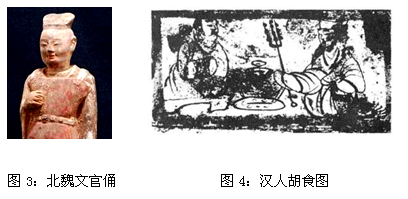

根据材料四中的图3、图4,你能分别获得什么重要的历史信息?两图反映了怎样的历史趋势?

材料一 西方公务员制度诞生于英国,而追根溯源,其一定程度上借鉴了中国古代的科举制。1833年英国初步采用考试的办法,择优录用一些岗位人员。为应对工业革命后的复杂社会情况,1854年英国出台了《关于建立常任公务员制度的报告》,提出废除“恩赐官职制”和“政党分肥制”,建立统一的文官制度,奠定了英国公务员制度的基础。美国深受英国殖民统治的影响,在英国文官制度基础上,经多次调整、改革,1883年,美国国会通过了《文官制度法》即《彭德尔顿法》,它是美国公务员制度形成的标志。法国于1945年设立了文官管理局,并在1946年颁布了统一的《公务员法》,建立了现代公务员制度。日、德等国在总结和仿效英美基础上,也逐步建立起自己国家的公务员制度。

——摘编自张凤奎《中西公务员制度产生的时代背景比较研究》

材料二 在我国,不同时代对公务员有不同的概念界定。新中国成立后,在学习和借鉴苏联干部人事管理经验基础上,在中国共产党指导下,建立起了新中国的干部人事制度,曾对巩固人民政权,恢复国民经济,配合社会主义改造等发挥重要作用。但随着经济体制改革不断深入,干部人事制度也出现了不少问题,如“国家干部”概念过于笼统模糊、管理方式单一陈旧、权限过于集中、效率低下等问题。1980年,邓小平同志提出了“坚决解放思想,勇于改革不合时宜的组织制度、人事制度”的号召,1987年,党的十三大作出建立国家公务员制度的决策,1993年公务员制度开始推行,1998年,公务员制度进入了健全完善阶段,2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成,公务员管理进入法制化轨道,有中国特色的国家公务员制度已经形成。

——摘编自王美文《中西公务员制度比较》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学,概括西方文官制度建立过程中体现出的特点。

(2)根据材料二并结合所学,分析当代中国公务员制度逐步确立的原因。根据上述材料,对比中西公务员制度,谈谈你对现代公务员制度的认识。

材料一 在英国,宗教和慈善事业息息相关,如英国教会和修道院举办的养育院就承担了重大的社会救助任务。为了明确救助的准则,1601年的《伊丽莎白济贫法》规定“各教区对居住于本教区的贫民负有救济的责任"。英国民众一贯认为“美国社会只存在贯民,不存在贫穷问题,而贫穷只是个人的懒惰和无能造成的;救济不应该是国家的责任,对困难群众、农户的保障就是统治阶级的施舍。如1601年《伊丽莎白济贫法》就规定了要安排贫困儿童去学艺,有劳动能力的人也必须送往贫民教养院”使其工作,而且不允许对其进行“院外救济”。英国在《伊丽莎白法案》中制定了相关要求,指出“用法令的方式规定济贫税由社会共同负担,用以救济无力为生的贫民,救济经费主要源于济贫税和志愿捐款,从而保证了救济经费有稳定的收入来源”。

——摘编自王冲《近代中英农村社会保障制度的历史演变特点比较分析》

材料二 明清政府除了在立法上支持农民社会保障事业,而且还注重中央和地方财政收入的调拨,鼓励民间和社会团体广泛捐赠,积极参与到社会保障事业中。对于能在救济灾荒、济贫、育幼和养老事业中有所作为的民间团体和组织,给予鼓励和奖赏,如对捐赠数额特别大者立坊牌旌表,如规模巨大的养济院、普济堂、栖流所、饭厂都得到过政府的经费支持。明清政府对待农村社会保障事业不仅强调供养,而且重视教化工作,如建立善人、善堂、善事和功过格等成为教化工作的有力工具,明清政府除了通过税收等形式增加财政收入和对社会保障的支出,而且多渠道扩大资金来源和保障资金增值,加民间劝幕、买田收租增加利息、买店面收租生息等形式。

——摘编自《中国农村社会保障制度构建》

(1)根据材料,概括英国与明清中国社会保障的相同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,说明英国与明清中国农村社会保障的各自特点。

(3)我们应当以什么样的态度对特社会保障体系?

材料一 宋承唐制,抑又甚焉。三师、三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。天下财赋,内庭诸司,中外管库,悉隶三司。……台、省、寺、监,官无定员,无专职,悉皆出入分莅庶务。故三省、六曹(部)二十四司,类以他官主判,虽有正官,非别敕(准许)不治本司事,事之所寄,十亡二三。

——(元)脱脱等《宋史》

材料二 宋代已出现装载数量数十万石的大海船,瓷器、丝绸与东南亚直至欧洲都有交易。据考证:近海有2000—3000艘沉船,以宋元时期居多。宋代是一个科举制度进一步完善的朝代,其中一个重要表现就是商人中“有奇才异行者”可以参加科举考试。北宋都城开封商业区“市”和居民区“坊”已没有界限,到北宋中期,开封的街市变迁完成了从坊外店肆到坊墙开门侵街店肆再到夹街店肆的演变过程,市内到处设有晓市、鬼市、晚市和夜市,全城店铺林立。

——姜锡东《宋代商业信用研究》

(1)根据材料一,归纳宋朝加强君主专制统治的主要措施,并分析其最突出特点及目的。

(2)根据材料二提供的信息并结合所学知识,概括宋代商业上出现的新气象。

材料一 到战国之世,世变益亟……古代的贵族,其地位,是与君主相逼的,起于孤寒之士则不然,君主要整顿政治,扩充自己的权力,都不得不用游士……于是君主与游士结合,以打击贵族,贵族中较为有用的,亦不可不引用游士。选举之局益盛,世袭之制愈微。

材料二 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化……这样由教育与行政服务之实地观察,与选举与考试四项手续,而始获正式进入政府。

材料三 魏、晋时代,……乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

材料四 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取,……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

(1)结合材料一与所学知识,分析“选举之局益盛,世袭之制愈微”的时代背景

(2)综合材料二、三,比较西汉与魏晋时代选官制度的相同点。

(3)材料四概括隋朝官吏制度的特点。

(4)综合上述材料,战国至隋朝选官制度的演变体现了哪一历史趋势?

9 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 淮南王赋八十二篇,……淮南王群臣赋四十四篇……上(汉武帝)所自造赋二篇……阳成侯刘德赋九篇……太子(刘爽,汉宣帝之子)喜(王)褒所为《甘泉》及《洞箫》颂(赋名),今后富贵人左右皆诵读之。

——《汉书》

材料二 北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆(孟元老《东京梦华录·序》)”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永为辞,始行于世。于是声传一时。(叶梦得《避暑录话》卷下)”

——袁行霈《中国文学史》

材料三 古有儒释道三教。自明以来又多一教,曰:小说。小说演义之书未尝自以为教,而士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童妇女不识字者亦皆闻而如见之。是其教较之儒释道而更广也。

——钱大昕(清)《十架斋养新录》

(1)根据材料一,概括汉代的文化现象。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋词兴盛的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括明清小说流传的特点,并指出明清小说产生的因素。

(4)综合上述材料,指出文学流传的趋势,并谈谈你的认识。

| A.在私有制经济中最完备 |

| B.贯彻公正平等的基本原则 |

| C.反对维护君主专制制度 |

| D.维护绝对正义与公平精神 |