材料一 此制用意,在用一个客观的考试标准,来不断的挑选社会上的优秀分子,使之参与国家的政治。此制的另一优点,在使应试者怀牒自举,公开竞选;可以免去汉代察举制必经地方政权之选择;可以根本消融社会阶级之存在;可以促进全社会文化之向上;可以培植全国人民对政治之兴味而提高其爱国心;可以团结全国各地域于一个中央之统治。

——钱穆《国史大纲》

材料二 “(科举制度)为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。”

——崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

阅读以上两则材料,并结合自己所学简明扼要的谈一谈你对中国古代科举制的看法,并加以论述。

材料一 新文化运动一开始带有全盘西化的倾向,胡适就说过:“我们必须承认自己百事不如人,不但物质机械上不如人,不但政治制度上不如人,并且道德不如人,知识不如人,文学不如人,音乐不如人,艺术不如人,身体不如人。”“要拯救我们这个民族”,唯一的出路就是学习“西洋的近代文明”。第一次世界大战后,中国又激起了一片对传统文化的眷恋,形成一股传统文化“复归”的浪潮。梁启超大叫“科学破产”,建立在资产阶级物质文明基础上的西方精神文明,在他心目中也一齐崩塌。他决心要以“孔、老、墨三位大圣”和“东方文明”去“调剂”西洋文明

材料二 瞿秋白以马克思主义理论作解制刀,精粹地分析了所谓“东西文化论战”。他指,现代资产阶级的文明,无论在科学技术或者思想学术方面,都比封建宗法时代的文明进步。中国文化的出路决不是“向后转”,而是“向前进”,“逐步前进,颠覆宗法社会、封建制、世界的资本主义,以完成世界革命的伟业—如此,方是行向新文化的道路。”李大钊期待着无产阶级新文化的崛起,“我们主张以人道主义改造人类精神,同时以社会主义改进经济组织。不改进经济组织,单求改造人类精神,必定没有效果。不改造人类精神,单求改造经济组织,也怕不能成功。”

——材料一、二摘编自李华兴《近代中西文化冲突交融的历史考察)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括第一次世界大战前后中国学者对西方文明及传统文化所持的不同态度,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈一谈马克思主义对中华文化复兴的重要意义。

材料一:中国的特点……在这里,共产党的任务,基本上不是经过长期合法斗争以进行起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。”

——毛泽东《战争和战略问题》

材料二:“铁壁合围难突破,暮色苍茫别红都。强渡湘江血如注,三军今日奔何处?娄山关前庭战急,遵义城头赤帜竖。舵手一易齐桨橹,革命从此上新途。”

——伍修权

材料三:长征这一人类历史上的伟大壮举,留给我们最可宝贵的精神财富,就是中国共产党人和红军将士用生命和热血铸就的伟大长征精神

——习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话

(1)材料一表明中国革命找到了一条怎样的正确道路?为什么要走这样一条“相反的道路”?

(2)材料二中“铁壁合围”、“舵手一易”分别指什么事件?遵义会议的召开有什么重大历史意义?

(3)结合材料三并根据你的理解,谈一谈长征精神的内涵。

材料一 羁縻政策是中国古代用以统治和管理少数民族的政策,它的形成有深刻的思想根源。董仲舒云:“春秋之大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”虽然中国自古有“中国”与“四裔”之分,有“中原”与“异域”之别,有“华夏”与“蛮夷”之异,甚至形成“华夷大防”的理论,但董仲舒的这一思想还是在统治阶级的意识形态领域内占据了统治地位。此外,早在夏、商、周时期,以“礼仪之邦”自居的华夏族为主体的中原王朝,即对四夷“修文德以来之”。唐朝开国次年,李渊即下诏:对少数民族要以“怀柔”“恩抚”为主,“义在羁縻,无取臣属”,“分命行人,就申好睦,静乱息民”。唐太宗则进一步强调“但怀之以德,必不讨自来”。

——摘编自彭建英《中国传统羁縻政策略论》

材料二 我国大陆是半封闭内向型的地理环境,这促进了各民族之间的交流交往,形成了内聚型的政治文化环境,使得各民族天然地倾向于统一在一个国家内。而少数民族大多分布于边疆要塞之地,地理位置特殊,其所生活居住地往往有着丰富的森林、河流、矿产等自然资源。少数民族人口分布极其广泛,形成了少数民族与汉族大杂居小聚居的分布格局。但在新中国成立时,少数民族地区生产力低下,普遍生产经营结构较为单一、没有形成大规模的社会生产,甚至很多地区还停留在捕鱼、狩猎为生的刀耕火种的经济水平上,社会形态上存在着巨大的差异。所以,民族区域自治制度是中国共产党按照马克思主义民族理论制定的有中国特色的处理国内民族关系的政治制度,其把民族因素和地域因素结合在一起,通过民族区域自治,实现民族平等、团结和睦、共同繁荣的目的。

——摘编自张梦临《我国民族区域自治制度成因研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代羁縻政策的思想根源,并分析其作用。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国实行民族区域自治制度的原因。结合所学知识,对当今如何处理民族关系谈谈你的看法。

材料一:春秋战国时期,“礼乐征伐自天子出”变为“政由方伯”,诸侯国基本上已具有独立权。各国间的利益冲突不断加剧,军事竞争催生出国际间的战争规则和交往原则,并由此出现了专门的外交机构和外交官。各国为了协调国际关系,经常组织会盟活动,制定盟约作为诸侯共同遵守的国际规范。盟约具有国际司法和调节功能,带有一定的强制性。各国在国际交往中,形成了国家平等、和平外交、互不侵犯等原则。与此同时,儒家也力图将国际法纳入“礼”的范畴,构建和谐的“天下秩序”。

——据高旭《先秦国际法的溯源与探究》等

材料二:近代国际法话语权体系依托资本主义国家崛起而实现,主要适用于欧洲主权国家之间。西方国家凭借其政治、经济和军事等优势,将以欧洲为中心的国际法推广至全球,将非西方国家置于它们单方确立的国际法之下。在这一进程中,主权平等原则得到承认,但这只是欧洲范围内的有限承认,如柏林会议商讨非洲国家的国际公约时,列强是以西方的文明标准决定非洲国际事务,非洲国家却无从参与。近代国际法话语权体系偏离了主权平等原则,这种单一性的话语权体系在一定程度上限制了国际法的“国际”属性。

——据冯胜勇《国际法史背后国际法话语权体系的现代性反思》

材料三:国际法脱胎于西方文明的母体,如今已逐渐为中国所接受、认同和支持。改革开放后,中国积极参与国际交往活动,从国际法律秩序中获得巨大的收益。中国应提高现代国家治理能力,不断推动社会的文明进步,同时应积极履行国际义务,力求使自身的主张与行动符合国际法的规范与理念,并在全球治理问题上提出有效的解决方案。

——据韩逸畴《从欧洲中心主义到全球文明》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期国际法产生的背景及其应用的主要表现。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价近代国际法体系。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对当今中国参与国际法体系建设的认识。

材料一 从“江南瘴疠地,九州之隅角”到“苏湖熟,天下足”,乃至江南“富甲天下”“衣被天下”,江南农业经济的发展经历了一个漫长的历史时段。大体而言,以西晋永嘉南渡为起始,江南人口开始加速集聚,并以丰富多彩的组织形式开展农业生产;经唐安史之乱和宋靖康之变后,江南逐渐完成了这一历史形象转变。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

材料二 明代,江南棉、桑种植逐渐广泛,可谓“乡间隙地,无不栽桑”“尺寸之堤,必树之桑”,部分地区甚至出现“地宜稻者十之六七,皆弃稻栽(棉)花”。以致曾经“苏湖熟,天下足”的江南,至明代“半仰食于江楚庐安之粟”,即使是产米之都的苏州,也多依赖湖广之粮。江南地区种植烟草、竹木、花卉之人日广,扬州、杭州等地甚至形成了专门的供应市场。经济作物的大量种植,推动了农业雇佣的发展,形成了长工、短工、月工、忙工、伴工等雇佣形式。他们多接受雇主的工钱,同雇主的生产相结合,为雇主生产,增殖其价值。此外,江南农民或迫于生计,或欲发财致富,弃本逐末现象也日益增多。

——摘编自朱子彦《论明代江南农业与商品经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析永嘉南渡后江南农业经济发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明代江南农业经济发展的表现,并谈谈你的认识。

材料一 英国政府于1848年颁布《公共卫生法》、1890年颁布《住房法》等,开始实施一些引导性政策规范住房问题,地方政府为部分工人提供性价比较高的公共租赁住房。从1919年《住房与城镇规划法》开始,英国要求地方政府直接建设公共住房。但这一时期对于政府是否应该大举介入住房市场仍存在质疑,政府直接建房的规模并不大。1945年后,英国政府全面介入住房领域,实行由国家直接供应的公共住房制度。20世纪60年代后,英国住房政策的重心开始转移,逐渐减少政府对住房供应的直接参与。从1979年开始,撒切尔政府对公共住房制度进行了大刀阔斧的改革:政府全面退出住房供应,严格限制各级政府修建和供应公共住房,并通过颁布1980年《购买权法》等法案,大力推行公房私有化。2003年起,工党政府在继承部分自由主义政策的基础上,加大了对公共住房政策的制定和执行力度,2004年《住宅法》就如何确保建造足够的低收入群体买得起的社会公房作出一系列的规定。

——摘编自洪亮平何艺方《英国住房保障制度与政策评介》

材料二 2010年,中国政府开始把保障房作为一项重要民生问题来抓,甚至将其上升到政治任务的高度,公租房制度逐步成为住房保障体系的主体。从1991~2010年,中国城市人口净增值达3亿,城市人口比重净增了20%以上,这就带来了住房问题的挑战。中国现有的保障性住房供给结构和需求结构之间存在着较大的偏差:保障性住房的供应对象以最低收入家庭和有一定货币支付能力的中收入家庭为主,而在社会人口结构中占主要部分、以“夹心层”群体为主的中低收入家庭的住房需求和利益诉求,却一直是住房保障制度的盲点。通过提供可循环的、租金相对低廉的过渡性住房,大范围地解决中低收入人口的住房需求,避免因收入差距拉大、商品房价格高企不下等原因,导致破坏社会稳定的不安全因素的形成,为建设和谐社会提供制度保障。

——摘编自徐东辉《中国公租房制度创新研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国公共住房政策的阶段特征。(2)根据材料二并结合所学知识,指出我国公租房制度变迁的动力。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对我国公租房建设的建议。

材料一 如果美国处于攻势,那西欧就是敌人的桥头堡。苏联是一架随时可能发动的战争机器,靠几个西欧叫花子阻挡,看来是相当不靠谱的。所以,西欧决不能落入苏联之手!⋯⋯1947年4月,美国副国务卿克莱顿指出“美国可以提供援助,但必须避免成为另一个联合国救济总署,这次美国必须自己操纵局势”!

材料二 “杜鲁门主义与马歇尔计划就像是一个核桃的两半,因为我们的对外政治关系和经济关系是不可分割的。”

——美国总统杜鲁门

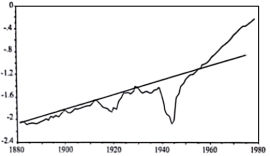

材料三

法国长期经济增长率(1880—1980年)

“转账卢布”——为对抗马歇尔计划,苏联批准在东欧国家实行的集体货币,用其进行多边结算。

材料四 在实施马歇尔计划时,美国规定受援国要给企业主充分的自由,以保障美国投资的安全;实施有利于美国的外汇和外贸政策;规定美援物资的百分之五十必须由美国船只运输等。西欧在经济较弱的情况下只能被动接受这种要求,然而,随着西欧经济的恢复,他们也意识到自己的经济逐步被美国渗透控制了,这也为欧美之间的矛盾埋下了种子。

——摘编自陈雨露《世界是部金融史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二中杜鲁门观点的认识。(2)根据材料三、四并结合所学知识,分析马歇尔计划的影响。

材料一 万隆会议后,中国同非洲各国的关系不断加强。1956~1964年,中国政府以无息或低息贷款的方式对非洲提供经济援助,在需要的时候延长还款期限,以尽量减少受援国的负担。1970~1976年,中国援非金额高达18.15亿美元,接受中国经济援助的非洲国家由1966年以前的11个增至1977年的29个,中非贸易总额也从1970年的1.7721亿美元增至1975年的6.7126亿美元。1975年10月,中国对非洲国家最大的援建项目坦赞铁路(全长1860公里)建成通车。此外,中国向非洲派遣大量的专业教师,到中国留学的非洲学生也越来越多。

——摘编自当代中国研究所《中华人民共和国史稿》等

材料二 第二次世界大战后,许多非洲国家逐步实现了民族独立和解放,但英、法等西欧国家仍力图保持其在非洲的影响力。即使他们政治上放弃殖民统治,但仍然以援助、投资及培训干部等方式继续维持他们与非洲国家的关系。西欧国家对非洲的援助在很多时候使非洲国家更加依赖外援,根本做不到授人以渔。1966~1969年尼日利亚内战期间,法国就曾向要求独立的伊格博共和国提供大量援助,希望借此染指该地区丰富的石油资源。

——摘编自吴秉真、高晋元主编《非洲民族独立简史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括20世纪50~70年代中国、西欧国家对非洲援助的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪50~70年代中国、西欧国家对非洲援助的共同背景。

(3)结合所学知识,谈谈上述材料对共建“一带一路”的启示。

中国古代疫情多发,文献中“大疫”“时疫大行”等记载不时出现,唐朝也不例外。唐朝尽管医疗机构很完善、发达,但仍无法有效应对大规模暴发的疫病。其中的重要原因是医疗资源的不均与不足。在此情况下,基层民间医疗有所开创和发展。悲田病坊是唐朝开创的救助病残、乞丐及贫民的专门机构,它的服务对象就是社会的底层群体。病坊的所属关系:一是受官府管理,经费也来自官府;二是僧人自行管理,经费来源于寺院。悲田病坊的设置是儒家仁政思想的实践,一方面从民间的角度弥补了医疗资源的不足,另一方面在医疗资源分配严重不均的情况下救助社会底层百姓。其设置影响深远,为后世所继承。

——摘编自胡阿祥等《中国通史大师课》

(1)根据材料一,指出中国古代社会保障制度形成的思想基础。

(2)根据材料二,概括唐朝基层民间医疗开创的原因及影响。

(3)综合上述材料,谈谈古代防治疫病的经验对今天的借鉴价值。