第八编1914年以来西方衰落与成功的世界

第36章第一次世界大战:全球性影响

第37章殖民地世界的民族主义起义

第38章1989年以前欧洲的革命与和解

第39章五年计划和大萧条

第40章走向战争1929——1939年

第41章第二次世界大战:全球性影响

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史(下)》2007年版

根据材料并结合所学,概括1914年至1945年西欧历史发展的趋势,并运用相关史实对该趋势进行阐释。(要求:观点明确,论证充分,逻辑清晰,语句通顺)材料:公元前356年,商鞅自魏国入秦,经过景监引见,与秦孝公数次会面后,提出了德治已不能治理天下,君主应 “缘法而治”的主张,深得孝公赏识,被任命为左庶长,在秦国开展变法。商鞅重刑轻德,实质是抛弃“仁德”外衣,用“刑法”手段建立地主阶级统治。其“法治”包含“法、信、权”有机结合的法治理论和治理模式。“法”即“国君立法分明守法严苛、官吏解释法律”;“信”即“令出必行的公信力,赏罚分明民众信任,君臣共信不失其议”;“权”即国君权势,是推行法治的前提。商鞅极力推崇重刑,“轻罪重刑、刑重必得、不赦不宥”,禁奸于未萌;其重刑主义带有明显“以刑去刑”维护君主集权统治的功利性,其司法实践改变了“刑不上大夫”的等级 特权。民愚则易治,商鞅燔《诗》《书》而明法令,偏激弃绝传统文化,为推行法治创造了有效的法治文化。

——摘编自《商鞅变法的法律文化解释》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅推行法治思想的历史条件。(2)根据材料并结合所学知识,评价商鞅以法治国的思想。

材料 商鞅“一民于农战,一语足以尽之”,土地变革是其整个变法过程中的重要部分。商鞅在承认私人土地扩张的同时,鼓励人们多垦土地。在田租方面,秦国有“初租禾”的规定,结合农地的产量,按照一定的租律,校订出一个常数,做固定租额。鼓励农民在交完国家田赋的基础上留有余额,鼓励他们提高作物的产量来免除其负担的徭役、获得爵位。商鞅一方面禁止小农迁徙;另一方面,发布优惠的政策吸引其他各国的流民。商鞅剥夺了氏族奴隶主贵族们及其供养的士子门客“不课不纳”的特权,促使这些人回归到土地上自食其力,进行耕作开垦。商鞅禁止贵族富户雇工,被雇的小农归乡务农,雇人的贵族富户需亲自耕种。

——摘编自赵明、王大鹏《商鞅的土地变法研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅的土地变法措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简评商鞅的土地变法。

材料一 中国古代注重对于国家管理者的道德法律共同治理,重视通过道德教化,培育官员的家国情怀,激发官员的浩然正气;通过法律规范,规制机构的职责程序,约束官吏的行为举止,从而取得了良好效果。历代王朝所实施的道德法律共同治理模式中,道德始终是国家治理的主要手段,“德治”成为历代统治者所弘扬、追求的政治理想。正如中国历史经历五千多年的发展而未尝中断一样,中国古代的乡村基层组织建设也由周之乡遂到明清保甲,辗转相承,代有兴苹,绵延不绝,都以巩固基层、维持治安、寓教于民、保障民生为目的。

——摘编自朱勇《中国古代社会基于人文精神的道德法律共同治理》

材料二 中国古代社会政治结构的特点是“家国同构”,这种由带有某种血缘温情的宗法制度和中国一脉相承的专制制度相结合的社会政治结构,深刻影响着中国传统文化。起初,西方的古希腊、古罗马也曾出现过“家国同构”。比较单一的经济结构使得城邦与家庭之间还没有产生明显的利益冲突。伴随着一次又一次的变法改革,氏族血缘关系逐步解体,家庭的政治组织色彩逐渐消退,国家制度逐渐以财产和地域为政治基础,个人身份从家庭成员转换到城邦公民,形成了“家国异构”的社会政治结构模式。

——改编自周靖《“家国同构”与“家国异构”-中西传统家国关系对法的影响的比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代国家治理的特点。

(2)据所学分析西方社会政治结构走向不同于中国的原因,并指出影响中西方政治结构走向不同的最主要因素。

材料一 英国率先创建了现代民族国家。一方面,民族国家产生了国家利益的概念,有着民族利己主义的特征,成为西方帝国主义的源头和帝国主义战争的策源地;另一方面,英国创建的民族国家又产生了一种与中世纪不同的现代民族意识;这种意识首要和最重要的东西就是作为一个独立个人的尊严。它破坏了各种各样的地方主义、习惯和部族的力量,帮助建立了一个强大的民族国家政权。它统一了市场,以及行政、税收和教育的制度。它攻击封建主义的实践以及帝国暴君的压迫,并宣布人民的主权以及所有的人民有权决定其自身的命运。

——摘编自陈晓律《欧洲民族国家演进的历史趋势》

材料二 中国近代民族主义是在与西方国家的交往冲突中发动产生,又在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐丰富完善的。特别是在义和团运动失败之后,排外主义的传统民族思想影响式微,而以民族国家观念和主权意识为基调的近代民族主义则逐渐流行,成为反抗西方入侵的新的思想资源。它推动中国人修正陈旧的国际观,使其一变原来的天下意识为现代意义上的世界意识,认为中国不过是世界普通的一员。它具有深刻的民族批判精神,把批判锋芒直指中国自身的问题,认为内部问题是危机加深的深层原因,把了解西方,向西方学习当作自强的出路。

——摘编自张鸿石《论近代民族主义与中国外交》

(1)据材料一并结合所学知识,概括英国民族主义所产生的影响。

(2)据材料二,概括近代中国民族主义思想产生的背景。

(3)据材料一、二,分析中英民族主义内涵的异同。

1069年,北宋王安石进行变法。主要内容是:以“富国强兵”为宗旨。分为“理财”和“整军”两大类。从新法实施,到守旧派废除新法,前后将近15年时间。每项新法在推行后,基本上收到了预期的效果,使豪强兼并和高利贷者的活动受到了一些限制,增加了财政收入。但各项新法由于用人不当、宋神宗的动摇和逝世等原因最终被废除。

明朝中期以后,社会危机凸显。万历年间明神宗支持张居正推行改革,主要内容有:一是整频吏治。张居正提出有名的“考成法”,考成法实施以后,法必遵行,言必有效,一时大小官员皆不敢玩忽职守,一切政令“虽万里外,朝下而夕奉行”,行政效率大为提高。二是整饬边防,改善同蒙古的关系,从而西北边塞安宁,二十余年没有战争。三是兴修水利。大大减少了水灾,保障了农业生产,多年弃地得以变为良田。四是清丈田地。此法清查出了一部分素强地主隐瞒的田地,有利于抑制地主逃税现象。五是一条鞭法。主要解决“役”的征收问题。经过上述改革,强化了中央集权的封建国家机器,改善了国家的经济状况,财政收入也有所增加,边防实力增强。

——摘编自赵黎君《王安石变法和张居正改革异同》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石变法和张居正改革的相同之处。(2)根据材料并结合所学知识,简析王安石变法和张居正改革成效不同的原因。

材料一 在罗马帝国初期,诸多执政者都建立了自己的庄园。在众多著名的庄国中,只有皇帝哈德良(117-138年在位)的庄国还残留着较多的遗迹,它是罗马帝国的繁荣与生活品味在建筑园林上的果中表现。相传,大约公元124年,皇帝本人参与了山庄的规划。从遗址上看,庄园内除了有宏伟的宫殿群之外,还有图书馆、画廊、艺术宫、剧场、庙宇、浴室、竞技场、游泳池及其他附属建筑。这些建筑布向随意,因山就势,变化丰富,分散在山庄各处,没有明确的轴线。整个山庄以溪、河、湖、池及喷泉等水体统一全园,夏季还有水帘从餐厅上方悬垂而下。国内还有一座建在小岛中的水中剧场(如下图所示)。

——摘编自朱建宁、赵晶《西方园林史》

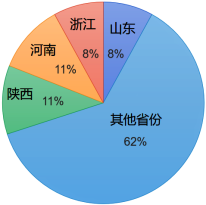

材料二

(即陕西占11%,河南占11%,山东占8%,浙江占8%,其他省份占62%)

国家考古遗址公园各省数量统计(不含立项)

2010年至2021年,国家共公布了三批国家考古遗址公园名单。国家考古遗址公园(不含立项)第一批主要集中在河南、陕西、四川和北京,第二批分布范围包括新疆、黑龙江和广西,第三批新增河北、宁夏、福建、安徽等地项目。据统计,(截至2021年)36处国家考古遗址公园中有11处为世界文化遗产,5处为5A(级)景区。在遗址公园的建设、运营与管理中,由于地理区位的差异性,考古遗址公园的数量、定位、利用策略、展示目标与方式等都有所不同。

——摘编自彭婷《国家考古遗址公园名单统计与分布特征》

(1)根据材料一,以哈德良庄园为例,概括罗马帝国前期园林建设的特点,并结合所学知识分析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明国家开展考古遗址公园建设的意义。

(3)综合上述材料并结合所学,总结考古遗址发掘与保护的历史经验。

材料一 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。当时流行“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也”。公元前685年齐国“相地而衰征”,公元前594年鲁国“初税亩”。围绕“争霸”战争的需要,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二 西汉、唐、北宋南北方人口分布表

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口比例 | 人口(户) | 占全国户口比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐朝 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11240760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出“公作”、“分地”的含义。概括指出春秋战国社会大变革的表现。

(2)根据材料二提取汉唐以来中国人口变迁信息,并分析变迁的原因。

材料一 1897年,英国杂志《星期六评论》写道:“在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突会成为大战的借口,总有一天世界上会发生这种大战。过去,各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗?”

——摘编自周一良、吴于廑《世界通史资料选辑:近代部分》

材料二 20世纪初,西方社会主流的现实主义战争观是把战争看作一种政治工具,与道德无关,也无所谓正义与否。第一次世界大战作为工业化时代的产物,其残酷现实促使精英们开始反省对战争的认识。理想主义战争观产生,即任何战争都是不道德的。这种战争观在国际危机频发的20世纪30年代风行一时,人们极力希望能避免战争。二战期间,随着法西斯的疯狂侵略,特别是在了解了种族灭绝的非人道做法后,有识之士们重新考虑对战争的认识,衍生出正义战争观,将战争划分为正义的和非正义的。

——摘编自梁占军《二战与 20世纪国际战争观的演变》

材料三 鉴于国际联盟未能有效制止战争和维护世界和平,1945年6月签署的《联合国宪章》赋予了安理会制裁侵略的权力,并形成了“大国一致”原则。除了安理会等六个自身主要机构以外,联合国还陆续建立了一系列被称为方案、基金和专门机构的多个附属组织。在《联合国宪章》的框架下,裁军防止核武器及生化武器扩散、人权、环境、海洋、外层空间等领域颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言。20世纪90年代以来,随着形势变化,改革原有的全球治理机制,加强国际协调,已经成为国际社会共同关心和正在解决的问题。在已经出现的这些不同层次的国际治理组织和治理机制中,都有中国的积极参与

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编(下卷)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出该杂志对当时国际局势作出的预测及其依据。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪上半叶西方社会战争观的变化,并简析其主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括20世纪40年代中后期以来人类为维护世界和平所做出的努力。

材料:《诗》云:乐只君子,民之父母。民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母。

——《礼记•大学》

《汉书•循吏传》载,西汉元帝时,南阳郡太守召信臣,“其治视民如子”,劝民农桑,去末归本,为政勤勉有计谋,“好为民兴利”,尽力使百姓富起来。他亲自指导农耕,常出入于田间,住宿在民家,很少有安闲的时候。“百姓归之,户口增倍,盗贼狱讼衰止”。“吏民亲爱信臣,尊他为“召父”。《后汉书•杜诗传》载,杜诗,担任郡功曹(官名)时,爱民如子,事事替百姓作主,由是全郡百姓家家粮丰衣足。百姓拿他与以前的召信臣相比,说“前有召父,后有杜母”。南阳人为纪念这两位太守,修建了一座“二信守祠”,俗称“父母祠”。“父母官”一词由此而来,成为百姓对廉洁奉公、关怀百姓、造福一方的地方的敬称。

——据《汉书》《后汉书》整理

解读材料并结合中国古代史的相关知识,拟定一个关于材料的论题,并就所述论题进行简要阐述。(要求:准确概括材料,阐述须有史实依据。)