①强调了农业的重要性 ②肯定了土地私有制

③体现了对民众的关注 ④维护了周天子权威

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

| A.中华优秀传统文化为马克思主义中国化提供了文化根脉 |

| B.中国古代“大同”思想是解决当今世界问题的前提条件 |

| C.科学社会主义诞生之后,受到中国社会各阶层热烈欢迎 |

| D.《大同书》将中华优秀传统文化与科学社会主义相结合 |

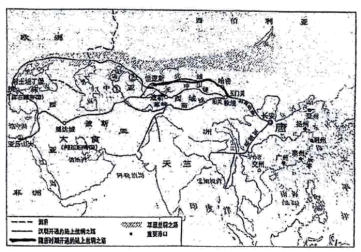

材料一 德国人李希霍芬在1877年出版的书中,首次提出“丝绸之路”,“(丝绸之路)指从公元前114年到公元127年间中国与河间地区(即①阿姆河与②锡尔河之间地带),以及中国与印度之间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通路线”。他认为“在汉朝以后,陆路丝路贸易严重衰落,西方商人很少再与中国人打交道,使得西方世界逐渐淡忘了他们之前所了解的中国,因此两汉以后‘丝绸之路’的概念也就失去了它的意义”。

材料二 《陆上丝绸之路路线示意图》

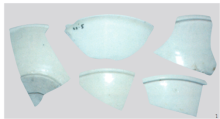

史料1 埃及福斯塔特遗址出土的唐代至五代时期的中国陶瓷

史料2 殊奈,昆仑人也,在林邑南,去交趾海行三月余日。习俗、文字与婆罗门同。绝远,未尝朝中国。贞观二年(628)十月,使至朝贺。(根据殊奈属昆仑民族,并距越南北部交州三个多月海程推测,殊奈当在亚丁湾附近,是东非桑给人居住的国家)

——【唐】王溥《唐会要》卷98

(1)指出上述史料在唐代中非关系研究中的价值中非交往在唐代始于贞观年间。天宝十年(751),唐朝人杜环到达过非洲。唐代的中非交通线主要有陆上丝绸之路和海上丝绸之路,8世纪后,陆路渐趋衰落。瓷器和丝绸是唐代时期输入非洲的大宗物品。从7世纪开始,东非海岸商业性城邦的兴起、发展和繁荣,推动了中国商品进入非洲,香料、象牙则是非洲输往唐代中国的主要物品。

——摘编自景兆玺:《唐代中非关系论述》

(2)根据上述材料,概括唐代中非交往的特点,结合所学知识,分析唐代中非交往发展的原因。材料一 “夷狄不可为帝王”是自先秦至魏晋华夏社会根深蒂固的观念。十六国时期众多少数民族统治者争正朔、明法统,开少数民族统治者论证自身正统性的历史先河。匈奴人刘渊,以“晋为无道,奴隶御我”为理由反晋,并宣称“夫帝王岂有常哉,大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟德所授耳”,不久称帝。羯族人石勒建立后赵政权后,担心因东晋政权的存在而“书轨不一”,自己的正统地位得不到天下人的承认。对此,徐光劝慰说:“陛下既苞(包)括二都(即占据长安和洛阳),为(就是)中国帝王。”淝水战前苻坚在阐述攻打东晋的理由时说“帝王历数岂有常哉,顾惟德所授耳”;“非为地不广、人不足也,但思混一六合,以济苍生”。少数民族政权排定自己的五行历运,后赵承晋,为水德,前秦与前燕承赵,为木德,后秦承前秦,为火德,北魏建国时承秦,为土德。

——摘编自邓通《十六国胡族政权的正统意识与正统之争》等

材料二 按照中国史学的传统观念,某个王朝纂修前朝历史,就是对前朝具有正统性以及本朝是前朝法统继承者的承认。元朝自从议修辽、宋、金三史之始,围绕着纂修义例,即辽、宋、金三朝“正统性”的问题,展开了长达半个多世纪的争论。一派主张,以辽、金为《北史》,宋太祖至靖康为《宋史》,建炎以后为《南宋史》。另一派则主张独尊宋为正统。元顺帝至正三年(1343年),下《修三史诏》,指出辽、宋、金三朝“为圣朝所取制度、典章、治乱、兴亡之由,恐因岁久散失。合遴选文臣、分史置局,纂修成书……垂鉴后世,做一代盛典”。两年后,修史工作大功告成,这就是我们今天看到的《辽史》《宋史》《金史》。这一撰史原则无疑更加符合五代辽宋金元时期多民族融合进一步发展的客观历史。

——摘编自江湄《元代“正统”之辨与史学思潮》

(1)阅读材料一、概括少数民族统治者家国认同的观念,并分析其影响。(2)阅读材料二、评述元朝关于辽宋金三史的“纂修义例”问题的争议与解决。

| A.废除丞相分权六部 | B.完善里甲户籍制度 |

| C.强化法纪整肃吏治 | D.设司礼监规范监察 |

材料一 孔子强调“学而不厌”,反对“饱食终日,无所用心”。孔子强调自立自强,“君子求诸己,小人求诸人”。孔子在立己的同时,注重立人,“夫仁者,已欲立而立人,已欲达而达人”。孔子奔走于各国,传播自己的学说和主张,明知不可为而为之。即使到了晚年,孔子仍然勤做不息,整理六经,办私塾,广授门徒。

——摘编自郭继文《自强不息:中国传统文化的优秀基因研究》

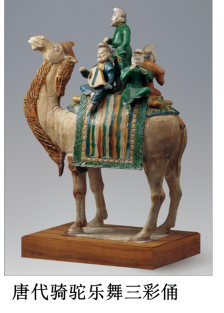

材料二

① 骆驼昂首挺立、高大英武,载数名胡、汉男子,一胡人跳舞,其余持琵琶等胡乐围坐演奏,神情生动。 | ②李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约唐代骑驼乐舞三彩俑皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。 ——向达《唐代长安与西域文明》 |

材料三

邓世昌 |

谭嗣同 |

林觉民 |

| 1894年9月17日黄海海战中,邓世昌指挥致远舰官兵英勇奋战,最终与舰同沉,壮烈殉国。 | 1898年,戊戌变法失败后,谭嗣同认为“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始”。他被捕后从容就义。 | 1911年,林觉民在黄花岗起义前写下绝笔《与妻书》:“汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”在起义中,他身先士卒,英勇牺牲。 |

材料四

| 第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神(部分) | 精神内涵 |

| 井冈山精神 | 坚定信念、艰苦奋斗,实事求是、敢闯新路,依靠群众、勇于胜利 |

| 抗战精神 | 天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀;视死如归、宁死不屈的民族气节;不畏强暴、血战到底的英雄气概;百折不挠、坚忍不拔的必胜信念 |

| “两弹一星”精神 | 热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀 |

| 特区精神 | 敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干 |

——据新华社2020年9月29日《中国共产党人精神谱系第一批伟大精神正式发布》等制

(1)材料一反映了孔子的哪些优良品质?结合所学,简要概括孔子的主要贡献。

(2)阅读材料二,分别指出①②的史料类型,并概括材料反映的唐朝的精神风貌。

(3)依据材料三,概括以上历史人物表现出的家国情怀。结合所学分析其产生的时代背景。

(4)阅读材料四,任选一种精神,结合时代背景和具体实践,谈谈你对这一精神的认识。

| 身份 | 称谓 | 权利 |

| 第一代西班牙殖民者 | 半岛人 | 政治、经济、司法和教会的高级职位 |

| 美洲出生的西班牙人 | 克里奥尔人 | 出任其他重要职务 |

| 西班牙人与印第安人的后裔 | 梅斯蒂索人 | 低级官职和大部分普通职业 |

| 黑人与其他种族的后裔 | 穆拉托人、桑博人等 | 大部分作为奴隶成为交易的商品 |

| A.反映美洲地区人种结构多元化趋向 | B.实现了西班牙对拉美的完全控制 |

| C.旨在维护考迪罗体制和大地产制度 | D.是引发巴西独立运动的主要原因 |

1867年马克思出版了《资本论》,对19世纪的英国工厂制作了全面深入的分析。马克思指出,机器生产代替了手工生产,现代工厂代替了原先的手工工场,一种新的生产方式、新的生产关系开始形成。工厂通过对生产过程、生产效率、原材料的节约进行管理,大大提高劳动生产率。但另一方面,资本家“把工作日延长,使之超出工人只生产自己劳动力价值的等价物的那个点,并由资本占有这部分剩余劳动”。在劳动纪律方面,为了保证机器不停止运转,工厂主对于工人进厂、离厂、休息、吃饭的“关心”,比起对工人的生存更加“关心”。工资制度方面,在雇佣劳动下,工人的无酬劳动都被工资所掩盖,这就是资本主义工资制度的欺骗性所在。

——摘编自范漪鑫《论<资本论>对19世纪英国工厂制度的批判及其当代价值》

阅读材料并结合所学,谈谈你对《资本论》中有关工厂制度评价的理解。

材料一 辣椒起源于中南美洲热带及亚热带地区,是人类种植的最古老的农作物之一。1493年,哥伦布把辣椒带回到了欧洲。1542年,葡萄牙人把辣椒带到了印度果阿,15-16世纪,辣椒传入中国……主要有2条途径,一条是通过马六甲海峡传入广东和福建的港口,另一条是通过菲律宾传入福建泉州和浙江宁波。

——摘编自邹学校、朱凡《辣椒传入中国的途径与传播路径》

材料二 西班牙人及西班牙人开辟的盛极一时的从墨西哥—菲律宾—中国的“马尼拉大帆船贸易”路线在辣椒传入中国的问题上发挥着首要作用。从1565年到1815年的两个半世纪中,西班牙美洲殖民地当局每年都派遣1至4艘大帆船,来往于阿卡普尔科与马尼拉之间,每年运往马尼拉的白银在100万比索至400万比索之间,用来购买中国的生丝、绸缎等商品。1571年至1821年间,从美洲运往马尼拉的白银共计4亿比索,其中1/2流入了中国。

——摘编自郑南《关于辣椒传入中国的一点思考》等

材料三 几则关于辣椒在中国的记述

| 内容 | 出处 |

| 番椒丛生,白花,果俨然似秃笔头。味辣色红,甚可观 | 《燕闲清贯笺》(明·高濂,1591年) |

| 辣茄性热而散,亦能祛水湿 | 《本草纲目拾遗》(清·赵学敏,1765年) |

| 海椒,俗名辣角,土苗用以代盐 | 《嘉庆重修一统志·贵州志》(清,1812年) |

中国历史上很早形成偏重农业的生产传统和民艰于食的生活状态,决定了以农业为主的中国人对辛辣的偏嗜。辣椒在中国有“番椒”“海椒”“辣角”“辣虎”“辣子”等多种不同称谓,表明了其分布的地理与人文特征……辣椒在中华大地不均衡普及的过程,表明越是经济生活相对贫穷的地区,嗜辣程度越深。

——摘编自郑南《美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究》

清代后期至民国年间,食辣习俗广泛存在于西南以及两湖等地的农村与口岸城市。中华人民共和国成立后,尤其是改革开放以来,以川菜、湘菜为代表的辣菜逐渐在一些原本少有食辣习俗的沿海城市扎根……食辣逐步成为一种主流的饮食习惯。

——摘编自曹雨《中国食辣史》

(1)依据材料一,结合所学,概括15-16世纪辣椒传入中国的历史条件。

(2)依据材料二,并结合所学,简析“马尼拉大帆船贸易”对世界历史发展进程的影响。

(3)依据材料并结合所学,描述辣椒在中国的传播及发展过程。(要求:史实准确,逻辑合理,表述清晰)。