| A.中西方文明的衰亡和兴起 | B.中西方经济实力的对比和变化 |

| C.中西方社会发展方向的变化 | D.中西方军事力量对比的变化 |

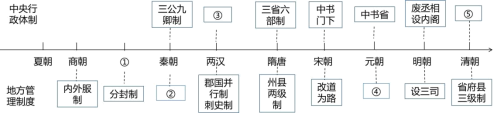

延续两千多年的大一统国家形态是历史合力的结果,是中华民族生存发展的 必然选择。而国家治理体系是一个国家制度和制度执行能力的集中体现,是一整 套紧密相连、相互协调的国家制度。其中治理国家的政治制度体系是其中的一个 重要组成部分。

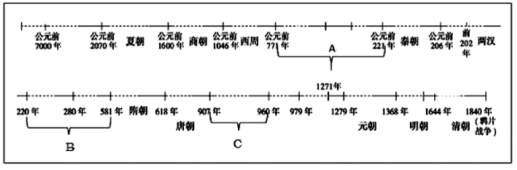

(1)写出A. B. C.所示的三个历史时期。

(2)完成下列提纲(将字母分别填入相应空格中)

A、削弱地方权力与加强中央集权的地方官制

B、选择标准的演变与不断制度化的趋势

C、君主专制下大一统中央集权制度的演变

D、由官员兼任到设立专门机构的演变趋势

E、“家国一体”政治特点的先秦政治制度

一、从贵族政治到官僚政治的演变

1)①

2)皇权为中心的大一统中央集权体制创设

3)分工严密各司其职的官僚制度不断完善

二、 ②

1)皇权不断加强与相权不断削弱的中央官制

2)③

3)地方管理由中央垂直管理向派驻管理的转变

4)制度与官制不断创新的有效边疆治理

三、选官制度的演变

1) ④

2)逐渐成为强化皇权、加强统治的手段

四、监察制度的演变

1) ⑤

2)对地方的监察越来越严密,皇权得以进一步加强

| A.文明多元趋势的加强 | B.王国割据局面的形成 |

| C.王权有限原则的确立 | D.政治与宗教逐渐结合 |

钱穆在《中国历史研究法》中指出:我们研究制度,必然是一种通学。一方面,每一制度,必前有所因,无可凭空特起,必须通古今;又一方面,每一制度,同时必与其他制度相通合一,始得成为某一时代、某一政府之某一制度,必须通彼此。

(1)钱穆主张“通古今”“通彼此”,强调了研究制度须注重

A.相同与不同的比较 B.背景与条件的分析 C.纵向与横向的联系 D.主观与客观的综合

(2)以中国公务员制度为例,说明其是如何“通古今”“通彼此”的。

(3)在上面时间轴的序号内填入适当内容。

①;②;③;④;⑤。

(4)依据时间轴,概述中国古代政治制度的演变趋势。

| A.西方发展模式必须以儒家思想为基础 |

| B.儒家学说难以与经济全球化趋势融合 |

| C.东亚发展吸取了西方文明和儒家文化 |

| D.儒家学说对于东亚文明不起什么作用 |

20世纪是世界体系经历裂变和重组、向全球统一的世界市场过渡的时代,奠定了经济全球化的基础结构。……以战争与革命为基本特征的20世纪上半叶的历史进程,也就是世界体系初级形态的解构过程。……第二次世界大战是世界体系从解构走向重构的转折点,世界主导力量的转移和殖民体系的瓦解为世界体系的重新整合准备了条件。但是,二战后出现的东西方冷战格局延缓了统一的世界市场的形成,……冷战后,世界市场的全球性得到了充分展示,市场经济的运作机制也得到了普遍认同。世界体系的发展所提供的结构性要素与科技革命所提供的技术性要素相结合,成为世界经济全球化趋势不可逆转的深刻根源。

——王斯德(主编)《世界通史·前言》第5页 华东师范大学出版社

(1)列举20世纪上半叶的“战争与革命”?

(2)概述20世纪以来“世界体系从解构走向重构”的历程。

记得一位美国有名的新闻记者赛蒙氏和我闲谈。他问我:“你回到中国干什么事,是否要把西洋文明带些回去。”我说:“这个自然。”他叹一口气说:“唉,可怜。西洋文明已经破产了。”我问他:“你回到美国却干什么。”他说:“我回去就关起大门来等,等你们把中国文明输进来救拔我们。这样说来,欧洲不是整个完了吗?”我对於这个疑问,毅然决然答应道:“不然,不然,大大不然。”欧洲百年来物质上精神上的变化都是由‘个性发展’而来,现在还日日往这条路上去做。他和古代中世乃至十八世纪前的文明根本上有不同的一点。从前是贵族的文明受动的文明,而如今却是群众的文明自发的文明。从前的文明是靠少数特别地位特别天才的人来维持他,自然逃不了‘人亡政息’的公例,而今世的文明是靠全社会一般人个个自觉日日创造出来的,所以他的‘质’虽有时比前不如,但他的‘量’却比从前来得丰富,他的‘力’却比从前来得连续。现在的欧洲一言以蔽之,万事万物都是‘群众化’。英国从前种种权利都是很少数的贵族专有,渐渐拿出来给中级的人共享,渐渐拿出来给次中级又次中级乃至最低级的人一齐共享。不独物质上的权利如此,就是学问上艺术上乃至思想上。英国固然是最好的模范,其他各国也都是同一趋势

——梁启超《欧游心影录》1919—1920

问题

(1)简要说明梁启超与美国新闻记者对话的时代背景

(2)概括材料中两个人对中西文明的不同态度

(3)你如何看待梁启超眼中的欧洲文明?

| A.近代中国工业化的发展趋势迅猛 | B.近代农村生活的艰辛导致人才外流 |

| C.近代城市生活对农村人才的强大吸引力 | D.近代城市和农村的差距日益扩大 |

材料一 亨利·福特的创新是用于生产的流水线。放上零件的人不去固定它,放上螺栓的人不用装上螺帽,装上螺帽的人不用去拧紧它。正因为流水线有如此的速度,福特才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增长,并使零售价降低了三分之二。到1914年,路上行驶的每两辆汽车中就有一辆是福特汽车。

——摘编自韦尔奇《美国创新史》

材料二 流水作业法的普遍采用推动了汽车时代的到来,从而引起了居住方面的革命……汽车的普及推动了一场社会革命,遏制了人口进一步向城市集中,从而使人口得以从饱和的城市向郊区扩散。

——李庆余《美国现代化道路》

材料三 1921年,喜剧大师卓别林兴冲冲地参观了海蓝公园的福特工厂,并与福特在总装流水线旁微笑合影。当时人们把福特看作一个创造奇迹的大师,但在15年后,他已经成为劳动者的公敌。在《摩登时代》里,卓别林毫不客气地讽刺了他的这位资本家朋友和残酷的流水线。这部默片时代的经典电影也是迄今为止对大机器生产的非人性批判得最深刻的一部。

——杜君立《历史的细节》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,从工业发展的角度,指出福特“创新”产生的原因,简析其影响。

(2)据材料二并结合所学知识,分别说明工业革命以来汽车普及前后的人口移动趋势。

(3)据上述材料并结合所学知识,就“大机器生产的非人性”这一观点,从客观公正的立场写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;280字左右)

历史学习中,“华夏”的称谓始于何时?最初的含义是什么?后来又有什么变化?这些问题引起了某班同学们的兴趣,他们围绕“华夏”的探源开展研究性学习。

(1)同学们在调查初期因溯源考虑,找寻了商代卜辞中________的记载,发现了“夏”字,指代夏朝遗民之族群;“华”字像一棵树上满是花枝的样子。(单选)( )| A.陶文 | B.甲骨文 | C.金文 | D.小篆 |

| A.实物史料 | B.图像史料 | C.口传史料 | D.文献史料 |

A.(西域高昌国)其风俗政令,与华夏略同,……文字亦同华夏,兼用胡书。

——《北史·卷九十七·列传第八十五》

B.臣闻……明王创业,必先(治理)华夏而后(治理)夷狄,广诸德化,不事遐荒。

——《贞观政要·安边第三十六》

C.天监否德,于是命运世祖肇基朔漠,入统华夏,生民赖以安靖七十余年。

——《明太祖实录·卷二百十二》

D.中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——唐·孔颖达《春秋左传正义》

以上材料体现了“华夏”的哪些不同的含义?请简要说明。(4)自秦朝建立大一统的多民族国家后,各民族在频繁的交往与交流中,不断认同“华夏”这个民族称号。结合所学,从以下几个时期列举有利于促进民族之间交融的史实各一例:

秦朝:全国统一文字货币和度量衡;

汉朝:

魏晋南北朝:

唐朝:

清朝:

(5)在“华夏”探源过程中,有同学认为:对古代史研究最有价值的是考古出土的实物资料,它是通向历史真实的唯一大道,传世文献资料处于从属的地位。这个观点引起大家的争论。你是否同意这一看法?说明理由。