时间是历史的维度,亦是认识历史的尺度。时间尺度之伸缩,或用于定位事件,或用于解释历史,或用于评价历史。下面以“晚清教育改革”为例,探究时间尺度在历史认识中的功能和意义。

材料一:因海疆多事,曾经奉有谕旨,广召奇才异能之士,迄无成效。……不得已议奏招考天文算学,请用洋人……若得读书之人旁通其书籍、文字,用心研究,译出新要之语,将来即可自相授受,并非终用洋人。

——《总理各国事务奕䜣等片》1867年

(1)材料一的时间具有什么功能?对理解晚清教育改革有何意义?材料二:窃维今日中国亟图自强,自必以育才兴学为要综。……近人至以学校之多寡,觇(察看)国政之盛衰,非无因也。

——管学大臣孙家鼐《遵筹开办京师大学堂奏折》1898年

材料三:谨将《学务纲要》、《各学堂管理通则》、毕业学生考试专章、奖励专章暨各项学堂章程分别缮写成册,并开列章程名目次序清单,恭呈预览。

——《张百熙、荣庆、张之洞重订学堂章程折》1904年

材料四:宣统二年(1910)教育之状况,全国各种学校共52650所,中有师范与实业学堂:学生数1625534人,教员89766人,职员95800人;教育机关69处。

——郭秉文《中国教育制度沿革史》

(2)综合材料一、二、三、四,时间尺度由点到线,在功能上发生了何种变化?这对认识晚清教育改革有何价值?(3)归纳下列三则材料对晚清教育改革评价的差异,并运用时间尺度分析其原因。

①清代举办新式教育源于“国变患深”……这种被动的保守的态度实在是清末政府中人的特色,和民国时代自动的积极的态度大不相同。 ——何炳松《三十五年来中国之大学教育》1931年 | ②教育的改革……二千余年的私家教育与一千余年的科举制度从此告终……启发了更多的时代观念,增进了更多人的爱国思想,认为现状必须改造,因之向往于革命或立宪运动。 ——郭廷以《近代中国史钢》1974年 | ③(癸卯学制)体现了清末社会性质开始从封建社会转型到近代社会,社会组织结构性质也从封建组织结构转型为近代国家组织结构。 ——杨天平《晚清教育宗旨史论》2001年 |

| ①邻保制度 ②《济贫法》 ③保甲制 ④《社会保障法》 | A美国 B唐朝 C英国 D清朝 |

课题组就下述亚里士多德对基层治理的描写,开始进一步探究。

凡父母双方均为公民者有公民权,公民在十八岁时在他们村社的名簿中国登记。当他们登记之时,村社成员对他们宣誓投票,作出决定…… |

古代社会生产力低下,为应对灾害,国库中常备储粮。聚焦“库粮”,课题组注意到如下两则

至今上即位数岁,汉兴七十馀年之间,国家无事……太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。 ——司马迁《史记•平准书》 | 忆昔开元全盛日, 小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白, 公私仓廪俱丰实。 ——杜甫《忆昔》 |

课题组在深入聚焦社会赈济后,发现了两段带有冲突、耐人寻味 文献记载:

文献记载:

(开皇十四年)关中大旱,民饥,上(隋文帝)遣左右视民食,得豆屑杂糠以献。上流涕以示群臣,深自咎责,为之不御酒肉,殆将一期。 ——司马光《资治通鉴》 | 隋开皇十四年天旱,人苦饥乏。是时,仓库盈益,竟不赈给,乃令百姓逐粮。隋文帝不怜百姓而惜仓库……古人云:百姓不足,君孰与足? ——吴兢《贞观政要》 |

除了关注古代东西方基层治理与社会保障外,课题组又注意到第二次世界大战后,许多欧洲国家建成了“福利国家”,并找到下列一组数据:

西欧国家的社会福利费用从60年代以后也持续增长,在国内生产总值中所占比重从60年代的20%上升到70年代的30%左右,以后又逐年上升。英国1991年政府社会保障开支为720亿英镑,1992年增至760亿英镑,1994年达800亿英镑,为整个财政预算的40%左右。1994年英国财政赤字为500亿英镑,很显然,其社会保障政策是以严重的财政赤字为代价的。 ——史柏年《西方社会保障制度的困境与出路》 |

(1)围绕东西方的基层治理与社会保障,课题组梳理了以下内容:问题:将上列左侧文本框中的制度或法案与右侧文本框中的朝代或国家一一对应。(填写字母)

①

(2)结合材料及所学,课题组就古代中国与古代希腊基层治理模式相似点,可能达成的共识是( )

| A.议会表决 | B.自我管理 | C.放任自流 | D.君主独断 |

(3)帮助课题组提炼两则材料所反映的相同社会特征。

(4)就开皇十四年旱灾中隋文帝所为,《资治通鉴》与《贞观政要》记载有何明显不同?学者普遍认为《贞观政要》所述不实。说说这些学者普遍认为不实的理由。

(5)综合上述材料,联系所学,谈谈你对古往今来东西方基层治理与社会保障发展历程的认识。

材料一 吾辈少时,读八股,讲旧学,每疾视士大夫习欧文谈新学者,以为皆洋奴,名教所不容也。

——陈独秀《驳康有为致总统总理书》

材料二 1897年,经历科举失败的陈独秀感叹到:“在一两个钟头当中联想到这班动物得了志,国家和人民要如何遭殃……因此又联想到国家一切制度,恐怕都有如此这般的毛病;因此最后感觉到梁启超那班人们在《时务报》上说的话是有些道理呀!……这便是我由选学妖孽转变到康梁派之最大动机”。(之后考入杭州求是书院,学习法文和造船。)

——陈独秀《实庵自传》

材料三 1903—1915年间,他曾在日本(留学)、上海、安徽等地先后参与过“暗杀团”、“岳王会”、“亚洲和亲会”、“欧事研究会”等反清反帝组织及活动,还创办、协办过《安徽俗话报》、《甲寅》杂志等报刊。辛亥革命期间三次出任安徽都督府秘书长。1913年,参加“二次革命”。

材料四 我们现在认定只有这两位先生可以救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。

——陈独秀《本志罪案之答辩书》(1919年)

材料五 要扫除游堕的消费的资产阶级所带来的痛苦,“只有被压迫的生产的劳动阶级自己造成新的强力,自己站在国家的地位,利用政治、法律等机关,把那压迫的资产阶级完全征服,然后才可望将财产私有,工银劳动等制度废去,将过去不平等的经济状况除去”。

——陈独秀《谈政治》(1920年9月)

(1)依据上述材料,陈独秀经历了哪些思想的洗礼?(2)结合所学,分析20世纪之交陈独秀思想发生转变的原因。

(3)综合上述材料并结合所学,谈谈你对陈独秀思想转变的认识?

材料一 人口(单位:百万)统计表

1700 | 1820 | 1900 | 1950 | 2001 | |

中国 | 138 | 381 | 400 | 547 | 1275 |

美国 | 1 | 10 | 76 | 152 | 285 |

世界 | 603 | 1042 | 1564 | 2521 | 6147 |

中国占世界比重(%) | 23 | 37 | 26 | 22 | 21 |

材料二 GDP(10亿1990年国际元)统计表

| 国别 | 1700 | 1820 | 1900 | 1950 | 2001 |

中国 | 83 | 229 | 218 | 240 | 4570 |

美国 | 0.5 | 13 | 312 | 1456 | 7966 |

世界 | 371 | 696 | 1973 | 5326 | 37148 |

中国占世界比重(%) | 22 | 33 | 11 | 5 | 12 |

(1)据材料一,指出中国人口成倍增长的两个阶段( )(双选)

| A.1700—1820 | B.1820—1900 | C.1900—1950 | D.1950—2001 |

(2)1700—1900年间,与美国人口变化有关的因素包括( )(双选,4分)

| A.各地移民的持续涌入 | B.印第安人的西迁 |

| C.两次工业革命的影响 | D.两次战争的影响 |

(3)结合材料一、二,中国经济在1820—1950年间发展缓慢的原因包括 ( )(双选)

| A.人口增长过快 | B.没有出现工业生产 |

| C.内外战争频繁 | D.不平等条约的负担 |

(4)依据材料二,结合所学,说明中美经济发展呈现的不同特征,并分析其政治原因。

(5)综合上述材料并结合所学,简述你对人口变化与经济发展关系的认识。

5 . 国权路某高中历史研究小组了解到有历史学家提出“晚明大变局”这一观点,即晚明的 中国相比于之前出现了很大的变化。研究小组尝试通过史料研读,初步还原史家得出这一结论的研究路径。

步骤一

研究该问题的起点,首先要了解晚明之前的中国状况。为此,研究小组首先基于以下资料,对晚明之前的中国各方面状况进行分析:

材料一:“农夫蚤(早)出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织经,多治麻丝葛绪捆布,此其分事也。”

——《墨子·非乐(上)》

材料二:“若奸豪势要及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,……正犯比照已行律处斩,仍枭首示众,全家发边卫充军。”

——明初制定的《大明律》

材料三:“天不生仲尼,万古长如夜”。

——《朱子语类》

1.上述材料分别是从哪些视角描述晚明之前的中国状况? 概括上述材料所描述的中国状况。步骤二研究小组又找来晚明的一些材料。

材料四:“夫天生·人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”

——《焚书·答耿中丞书》

材料五:“我吴市民,罔藉田业,大户张机为生,小户趁织为活。每展起,小户百数人嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,白取分金为饕飧计。”

——《西台漫纪》

材料六:“隆庆元年,福建巡抚都御使涂泽民请开海禁,准贩东西二洋。……奉旨允行。”

——《东西洋考》

2.对比步骤一和步骤二所列材料,研究小组认同“晚明大变局”这一观点。说明其理由。3.研究小组认为要进一步证明“晚明大变局”这一观点,还可以补充的是( )(双选)

| A.新的农作物品种出现 | B.一年两熟耕作方式出现 |

| C.赋役制度出现新变化 | D.社会性质发生根本变化 |

步骤三

4.研究小组归纳总结,上述探究活动涉及到哪些史学研究方法?由于各种原因,历史文物可能会离开其诞生地,而保存于其他地方。

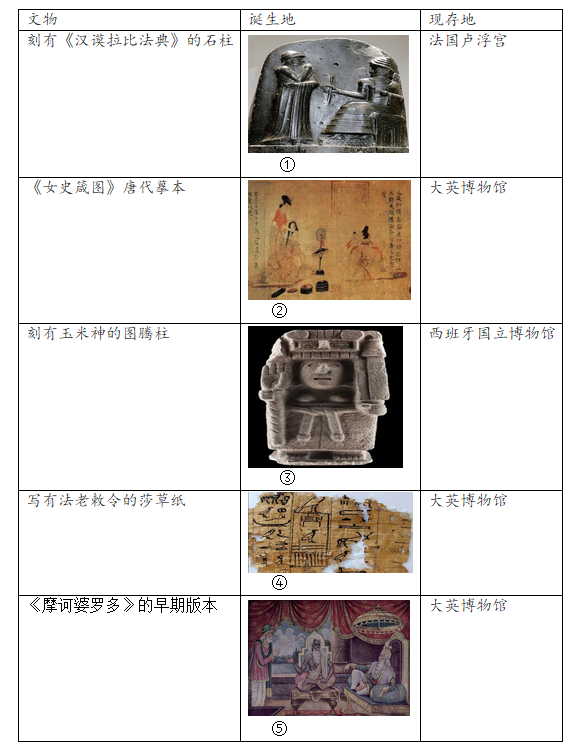

一. 阅读下列表格, 回答问题:

| A.东亚地区 | B.南亚地区 | C.西亚地区 | D.北非地区 | E.中美洲地区 |

| A.文物买卖 | B.殖民掠夺 | C.主动赠送 | D.友好交流 |

| A.女性是魏晋艺术创作的重要主题 | B.艺术作品兼具审美与教化功能 |

| C.中国古代绘画作品的写实性极高 | D.艺术创作应适应维护统治需要 |

二、目前世界上现存最早的雕版印刷品是唐朝印制的《陀罗尼经》,当时传入朝鲜,现存于韩国庆州。最早的标有印刷年代(“咸通九年印制”,即公元868年)的雕版印刷品是《金刚经》,原存于敦煌藏经洞,近代被殖民者劫掠至英国。

4.唐朝时,已经出现一定数量的雕版印刷的佛经。这说明( )(双选)| A.佛教在唐朝有相当的影响力 | B.佛教在唐朝社会中已取得独尊地位 |

| C.唐朝时尚未出现活字印刷术 | D.唐朝时雕版印刷技术已经比较成熟 |

| A.音韵学是历史考证重要方式 | B.敦煌郡是汉朝河西四郡之一 |

| C.敦煌是唐朝民族交融的典例 | D.考证史料不充分结论不正确 |

| A.主观与客观 | B.内因与外因 | C.区别与联系 | D.相同与不同 |

三、文化遗产是全人类的共同财富。各民族在数千年历史进程中创造的文化财富,一直受到威胁。19世纪开始,一些国家通过立法进行文物保护。1972年联合国通过《保护世界文化和自然遗产公约》。

7.基于以上材料及所学知识,你怎么看文物保护的意义。①设置驻藏大臣 ②设立宣政院 ③设立伊犁将军 ④册封达赖、班禅

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

| A.西藏 | B.台湾 | C.漠北 | D.新疆 |