材料一 魏晋南北朝时期,中央政府初立九品,按人才优劣定品第,这在很大程度上纠正了汉末察举制被名门士族所操纵的弊端。但九品中正制中各地中正的人选皆由在朝为官的世家大族兼任,人才的任用升降实质上仍然完全掌控于门阀士族的手中。在这种情况下,中央要巩固和加强集权显然是不可能的,与此同时,庶族地主的力量却在门阀士族逐渐衰弱的趋势下不断壮大,他们对于选官制度产生了新的政治诉求,科举制度应运而生。

——摘编自李烁《浅析唐朝科举制度与朋党政治》

材料二 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。汉制规定商人不能做官,做官亦不能经商,乡举里选系由地方政府察举呈报。现在自由报考之唯一限制,即报名者不得为商人或工人。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 实际上“选举”一词很早就被使用,古代选举兼指选士与选官,如三代(夏商周)就已存在的“乡举里选”,汉代的“乡举里选制”“察举征辟制”,魏晋南北朝时期的“九品中正制”和隋朝开创的“科举制”。中国古代的选举制度都是通过不同的方式来考察、培养、选拔和任用人才的,它透露着机会平等性、选拔人才的一切以考试为尺度的客观性、组织考试的独立性、社会的稳定性和考试内容的标准化等。这在当时情形下确实难能可贵,由于“家天下”观念和伦理道德,很多被委任的官吏即使不是由人民投票产生的,也能为官清廉公正。这种制度至少给很多平民“布衣”打开了一条通往上层社会的通道,因此,中国古代的很多官吏也是优秀的文学家和诗人。

材料四 唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相,其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名(注如“参知政事”“参议得失”“参知机务”“专典机密”等)。

——[宋]欧阳修《新唐书百官志》

材料五 汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会决议,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位……必得中书、门下二省共同认可,那道敕书才算合法。

材料六 唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳。陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太宗被迫收回成命,对他说:“法有所失,公能正之,朕何忧!”

材料七 玄宗时,以中书省事务繁多、文书多壅滞,选用一些文人与集贤院学士分学制诏书敕,…后正式改名为“翰林学士”,并特置学士院以安置。安史之乱后,“军国多务,深谋密诏,皆从中出”,被称为“内相”。宪宗元和年间,中书小吏滑涣,勾结知枢密刘光琦(宦官),“宰相议事有与光琦异者,令渙达意,常得欲。……郑余庆与诸相议事,涣从旁指陈是非,余庆怒叱之,未几,罢相”。……《唐阙史》卷下记云:“一日,枢密使(宦官)出至中书,奉宣与宰臣商量镇州事”。

材料八 北魏太和九年,正式确立均田制,与此相适应的赋税制度是租调制,唐初的租庸调制与之前相比,最大的区别是庸的制度化,这在中国古代赋役制度史上具有十分重要的意义。

——整理自李羡於《论均田制的兴衰及其与租庸调制的关系》

材料九 自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

材料十 唐德宗接受了杨炎的建议,便在建中元年公布了这一新税法,明令“丁租庸调,并入两税”,结束了以前赋税制度繁杂混乱的状态。自均田制崩溃以后,土地买卖更加公开而频繁,田庄经济日益发展起来了,新的税制使大土地所有者分担起一部分赋税,商人也要在所经商的郡县纳税。在实行的当年,唐王朝实际控制的纳税户由一百二十三万增加到三百多万户,全年征收的税钱由一千二百多万贯增至三千多万贯。这是我国封建社会赋税制度史上的重大变革,具有重要的积极意义。

——整理自王仲荦《中国断代史系列•隋唐五代史》

材料十一 白居易的《赠友》描述了两税征钱导致钱重物轻而伤农的现象,“胡(何)为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚”;表达了对租庸调法的认同,“庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。量入以为出,上足下亦安”,主张“复彼租庸法,令如贞观年”。柳宗元的《答元饶州论政理书》指出,两税法实行按户等征税,富人贿路官吏求居下等以逃税,导致“贫者愈困饿死亡而莫之省,富者愈恣横侈泰而无所忌”。他认为要避免上述现象的出现,只有“舍其产而唯丁田之间”,即恢复以身丁为本的租庸调法。

——改编自付志宇《唐人诗文所见两税法变革补证》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋唐科举制产生的原因。

(2)据材料二,指出科举制与九品中正制的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国古代选举制度的演变趋势,并分析中国古代选举制度变迁的积极作用。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出唐初期三省制指哪三省?各自分工如何,并分析三省制作用。

(5)根据材料五,唐代的丞相制度与汉朝相比有什么变化?起到了什么作用?根据材料六所述故事实质上反映了哪两种权利之间的冲突?结合材料指出,唐初君主的权利受到哪些方面的制约?据此,唐朝的君主专制制度呈现出怎样的特点?根据材料七概括三省制实际运行中的调整及其对三省制产生的影响。

(6)根据材料八结合所学,指出“正式确立均田制”发端于中国古代史上哪一重大改革?并简析“庸”的含义及作用。

(7)根据材料九,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。

(8)写出材料十“新税法”的名称,并依据材料十概括这一新税法颁布的积极作用。综合材料九、十,指出从北魏到唐德宗年间征税主要标准发生的变化以及人身依附关系呈现的态势。

(9)根据材料十一,结合所学知识,评析白居易、柳宗元对唐代税制改革的看法。

材料一 实际上“选举”一词很早就被使用,古代选举兼指选士与选官,如三代(夏商周)就已存在的“乡举里选”,汉代的“乡举里选制”“察举征辟制”,魏晋南北朝时期的“九品中正制”和隋朝开创的“科举制”。中国古代的选举制度都是通过不同的方式来考察、培养、选拔和任用人才的,它透露着机会平等性、选拔人才的一切以考试为尺度的客观性、组织考试的独立性、社会的稳定性和考试内容的标准化等。这在当时情形下确实难能可贵,由于“家天下”观念和伦理道德,很多被委任的官吏即使不是由人民投票产生的,也能为官清廉公正。这种制度至少给很多平民“布衣”打开了一条通往上层社会的通道,因此,中国古代的很多官吏也是优秀的文学家和诗人。

——摘编自江亚南《中国古代选举制度的变迁》

材料二 1931年7月15日,在南京国民政府建立不久尚未稳固之时,国民政府就迫不及待地举行了全国性的统一考试,为巩固政权、笼络控制人才、应对中国共产党强有力的竞争服务。在这次考试中,国民政府成立了专门的机构——考试院,制订和颁布了一系列的考试法规,如《考试法》《典试法》《襄试法》等,其中《考试法》规定国民党党义为首要必考科目。国民政府划拨专款用于此次考试,考务工作周到细致、分工明确:一是设立了典试委员会,二是设襄试处办理考试前的一切事务。此次考试参考人数有2177人,录取人数仅100人,录取率不到5%。录取后的任用情况也不容乐观,这100人中除少数幸运者之外,绝大多数的任用结果令人失望。1931年举行的考试尽管在经验、人力和物力方面都有不足,但也是近代中国谋求建立西方式的文官考选制度的第一步和重要的一步,为新中国考选制度的建立提供了现代意义上的借鉴。

——摘编自周翠娇、陈光明《从传统到近代的嬗变——近代文官考选制度浅析》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选举制度的演变趋势,并分析中国古代选举制度变迁的积极作用。

(2)根据材料二,概括南京国民政府第一次文官考试的特点,并结合所学知识简要评价国民政府文官考试制度。

(3)根据材料并结合所学知识,分析影响中国古代和近代选官制度变化的因素。

| A.中国外交政策的调整 | B.中国与欧、日关系正常化 |

| C.美国孤立政策的失败 | D.经济全球化趋势逐渐加强 |

材料一 明初税粮的收支由户部一元化统管。金花银出现后,皇室库房内承运库改以收贮金花银为主。正统时百分之七十八的金花银,亦即占全国税粮总数百分之九的折粮银,转移到皇宫内库,作为皇帝个人开支。为了适应这一变化,正统七年于户部另设太仓库。太仓库的收入供国家军政开销。为满足皇帝及后妃的奢侈生活,他们除挥霍内承运库收入的金花银外,还经常凭借皇权,向太仓库索取银两。但是,一旦国家财政拮据,皇帝却不肯动用内承运库存银。明末,朝廷一方面在全国加派“三饷”,另一方面内库“银尚存三千余万两、金一百五十万”不肯动用。

——摘编自唐文基《明代“金花银”和田赋货币化趋势》

材料二 1858年,《中英通商章程善后条约》规定,凡有金银、外国各等银钱、面粟、米粉、砂谷、米面饼、熟肉、熟菜、牛奶酥等几十种商品,进出口通商各口,皆难免税。第五款规定:“向来洋药(鸦片)、铜钱、米谷、豆石、硝磺、白铅等物,例皆不准通商,现定稍宽其禁,听商遵行纳税贸易。”由于商品周转税负很重,五口通商之后西方列强对华贸易没有像他们预想的大幅增长。为此,《天津条约》规定中国进口商品,在缴纳进口关税和2.5%的子口税之后,即可行销中国各地,各地不得再另外征税。

——摘编自胡公启《晚清中国关税制度变迁及影响》

材料三 1950年7月,国家将房产税、地产税统一成房地产税,停止对薪给报酬所得税与遗产税的征收;把原有的一千多个货物税征税品目缩减至358个,还将原规定按5%的税率缴纳税款的纳税对象标准从全年所得额未满100万元者扩大至300万元(相当于第二套人民币300元)者;同时将累进税率的累进级数由原来的十四级增加至二十一级,并规定全年所得额为1亿元者适用30%的税率。国务院于同年9月决定新解放区按照每户农业人口的平均收入累计征收农业税。年收入低于150斤者可以享受免征农业税的优惠;超过150斤者,按照3%—42%的税率累进征收农业税。

——摘编自陈平花《中国税收制度的历史演进与深化改革研究》

(1)根据材料一并结合所学,指出明朝正统年间赋税制度的变化,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学,指出19世纪40—60年代我国关税征收改革的内容,说明上述改革发生的时代背景。

(3)根据材料三,概括1950年我国税制调整的方向,并结合所学分析上述税制调整的作用。

| A.动摇了清朝的统治根基 | B.促进了民族资本主义发展 |

| C.有利于延缓革命的爆发 | D.客观上削弱了专制的皇权 |

材料一 近代科学救国思潮最早可追溯到鸦片战争时期。中国近代开眼看世界的第一人—林则徐提出“师敌之长技以制敌”的口号,魏源提出“师夷长技以制夷”的主张。 洋务运动时期魏源的主张得到了初步实践。1905年康有为首倡“科学实为救国之第一事”。此后,科学救国的呼声开始稀疏的出现于报刊杂志。辛亥革命后,科学救国渐成为社会有识之士的救国口号。1915年中国科学社的创立及其《科学》杂志的刊行,是科学救国思潮形成的标志。五四时期,科学救国思潮渐成为一种具有相当社会基础的思潮,成为鼓舞青年献身科学的口号,该思潮逐渐理论化、系统化,影响也更为深远。 到二十世纪二三十年代、科学救国思潮向纵深发展,扩大到社会各层面,在更为深远的范围内影响着近代中国社会文化的变迁。

——《近代科学救国思潮研究》

材料二:50年代以来对“科学救国思潮”的研究简况

| 时期 | 整体情况 | 学者文章举例 |

| 1950—70 年代初 | 很少有专门论述的文章。 | 无 |

| 1970年 代后期 | 研究评论的出发点带有很强的主观性,多持批判、否定态度,将其视为资产阶级改良主义的社会思潮,甚至当作反动的思想进行抨击。 | 1976年《“科学救国”是什么货色》 1976年《“科学救国论”就是投降卖国论》 1976年《科技工作者必须为无产阶级服务》 1978年《张春桥为什么要挥舞“科学救国”这根五十年 前的资产阶级改良主义大棒》 |

| 1980—90 年代 | 摒弃评价人物公式化、论说事件政治化的研究模式。研究思路更开阔,研究方法明显进步。对科学救国思潮所包含的积极成分予以充分肯定,对科学救国论者的思想和言行重新审视。 | 1983年《重视科学与“科学救国”》 1987年《应该重新评价“科学救国”的思想和口号》 1989年《近代“科学救国”思想的源流和评估》 1993年《实业救国、教育救国、科学救国思潮的再认 识》 1996年《科学救国思潮考略》 |

| 21世纪 后 | 研究出现了新的趋势。有学者尝试对科学救国思潮的理论体系及其思想价值等问题进行考察,由此取得了一些积极的研究成果。 | 2003年《辛亥革命后“科学救国”思潮的社会影响》 2004年《从科学救国到科教兴国思想演变的思考》 2004年《论科学救国理论的体系结构及其价值》 2005年《科学救国论的特征及现代价值——以20世纪30年代科学化运动为例》 |

(1)根据材料一结合所学知识,分析近代以来科学救国思潮兴起的社会背景。

(2)根据材料二,指出建国以来学者对科学救国思潮研究的总体变化趋势。

| A.南北发展差距缩小 | B.跨国公司加速发展 |

| C.冷战局面得以结束 | D.世界贸易组织成立 |

| A.实现了对西南边陲的垂直管理 | B.反映出当地民族融合趋势加强 |

| C.强化了少数民族文化认同意识 | D.利于稳定西南边地的社会秩序 |

前辈学者受史料限制,未能具体考察秦汉时期“卿”的动态演变。1983年新发现的张家山汉简丰富了研究秦及汉初制度的史料,其中即有“卿”。

材料一 维秦王兼有天下,立名为皇帝,乃抚东土,至于琅邪。列侯武城侯王离、列侯通武侯王贲、伦侯建成侯赵亥、伦侯昌武侯成、伦侯武信侯冯毋择、丞相隗林、丞相王绾、卿李斯、卿王戊、五大夫赵婴、五大夫杨樛从,与议於海上。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 出土的秦及汉初律令、官文书中,作等级制度的“卿”是爵称,指左庶长至大庶长九级爵位。汉初的《二年律令·赐律》记载:“赐不为吏及宦皇帝者,关内侯以上比二千石,卿比千石,五大夫比八百石,公乘比六百石”。《二年律令·置后律》记载:“疾死置后者,彻侯后子为彻侯,其毋适(嫡)子,以孺子子。关内侯后子为关内侯,卿候(后)子为公乘,五大夫后子为公大夫,公乘后子为官大夫。”

——摘自《张家山汉墓竹简[二四七号墓]》释文修订本

材料三 西汉后期卿爵与官称“卿”的格局随着爵、官制度的发展而变化。由于侯卿大夫士爵位分层逐渐被打破,爵称卿愈发稀见,以至消失于史籍。同时,伴随着等级秩序向“官重爵轻”方向发展以及儒家复古改制观念兴起,“卿”指称职官更加常见,并逐步制度化。官称“卿”的制度化进程从其相关称谓的变化里可以窥见一二。

——摘编自杜晓《秦及汉初“卿”的性质及其演变》

(1)分别阐述材料一、二对研究秦及汉初政治制度的价值。

(2)分析材料三中汉代后期“卿”性质的演变趋势及原因。

(3)综合上述材料,概括张家山汉简发现的意义。

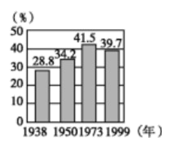

| A.1938—1950年呈上升趋势,这与世界性经济危机有关 |

| B.1950—1973年呈上升趋势,是因为英国减少国家对经济的干预 |

| C.1973—1999年呈下降趋势,是因为英国出现经济“滞胀”现象 |

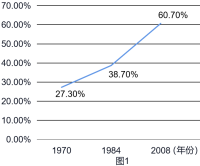

| D.1973—1999年呈下降趋势,是因为20世纪80年代后不同程度增加政府公共开支 |