如果说近代中国确实存在所谓“数千年未有之大变局”的话,科举制的革废可以说是最重要的体制变动之一、影响了全社会的多个层次。

某校高二学生小王想要以近代中国科举制的变迁作为主题撰写一篇论文,经过广泛的阅读与搜集,她发现了晚清举人刘大鹏和他的《退想斋日记》。

材料一 山西太原县清代举人刘大鹏身处既不十分“开通”,又不十分闭塞的内地,是一位基本以耕读为业的儒生型乡绅(这里的绅是与官相对应而言)。从1890年到1942年,刘氏所著《退想斋日记》凡51年,现存41年。

——罗志田《科举制的废除与四民社会的解体:一个内地乡绅眼中的近代社会变迁》

材料二 刘大鹏将进京赶考视作他一生的高峰:仅仅是进京赶考的经历就足以将他锻造为一名国家精英。……进入考场时更让人激动,最高级别的官员在考场门口集合、检验考生。至少在此,刘大鹏一生的奋斗和努力被公开地认可和赞誉。……那年,280位山西举子只有10个人通过,刘大鹏并不名列其中。

——【英】沈艾娣《梦醒子:一位华北乡居者的人生》

(1)根据材料二、可以判断刘大鹏参加的考试环节为(单选)( )| A.乡试 | B.会试 | C.殿试 | D.武举 |

材料三 国家取士以通洋务、晓西学者为超特之科,而孔孟之学不闻郑重焉。凡有通洋务、晓西学之人,即破格擢用,天下之士莫不舍孔孟,而向洋学,士风日下,伊于胡底耶?

——刘大鹏《退想斋日记》光绪××年九月初五(1901年10月16日)

(3)在材料三中,刘大鹏分析了自己科考失败的原因。关于该原因的历史背景,以下表述恰当的是(单选)( )| A.中体西用思想占据主导地位 | B.新文化运动倡导民主与科学 |

| C.清末新政颁布新学制的结果 | D.西学传入冲击中国传统文化 |

材料四 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端,一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与。而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,……不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,……且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等:《立停科举推广学校折》(光绪三十一年)

材料五 下诏停止科考,士心散涣。……日来凡出门,见人皆言科考停止,大不便于天下,而学堂成效未有验,则世道人心不知迁流何所,再阅数年又将变得何如,有可忧可惧之端。

——刘大鹏《退想斋日记》光绪三十一年九月十七日、十九日

(4)按照公元纪年法,光绪三十一年是哪一年?(单选)( )| A.1904 | B.1905 | C.1906 | D.1907 |

(6)根据以上材料,结合所学知识,你如何认识刘大鹏日记的史料价值?

| A.神话传说 | B.考古资料 | C.传世文献 | D.甲骨卜辞 |

西周青铜器何尊内铸铭文“宅兹中国”,这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

(1)就研究中国古代早期国家的形成与发展而言,你如何看待何尊及其铭文的史料价值?

(2)“中国”的版图不断扩大,请将以下中国古代国家版图与朝代相对应(填写字母)。

秦朝:

(3)中国版图的扩大与地方行政制度的发展关系密切,请将以下文献与其反映的地方行政制度相对应。(填写字母)

《封建论》:“秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰。”:

《左传》:“封建亲戚,以藩屏周。”:

《元史·地理志》:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”:

A.分封制B.郡县制C.行省制

(4)请结合以上材料及所学知识,简述中国古代地方行政制度的发展趋势,及其对中国版图奠定的作用。

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

(1)指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(2)针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由。

材料三:1959年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨”等字。

(3)材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由。(4)综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并指出破解这一“矛盾”的方法。

不同类型的史料具有不同的史学价值,同时还可以传递出不同的历史信息.根据研究主题运用史料论证问题是史学素养的重要体现。

材料一

材料二

材料三

材料四

材料五

必须为男女两性儿童安排分别的宿舍,并有足够数量的床铺。绝不允许超过12小时的最高限度,吃饭时间不计在内工作;绝不允许延长到晚上九点以后,亦不得在早上六点以前开始。

--摘自《1802年英国工厂法》

材料六

“漫步全城,工厂一间连着一间,那里成千上万的工人在机器震耳的隆隆声中,一年到头日夜都在机械地开动着这庞然大物的机器……男人、女人、小孩在潮湿的空气中蠕动。他们的衣服都很肮脏,许多孩子都是光着脚;面目瘦削而带愁容,多么阴森的街啊。”

——1860年代法国文学家泰恩旅英时所见

问题:

(1)如果你要研究“工业化进程中的英国工人状况”这一问题,上述材料中,你将优先选择哪三则材料,说明理由.

(2)请找出上述材料中与研究“工业化进程中的英国工人状况”主题没有直接关系的两则材料,并说明理由.

(3)请依据上述材料,谈谈你对“工业化进程中的英国工人状况”问题的看法.

| A.贯通社会科学是史学研究的根基 |

| B.在掌握史料基础上广泛涉猎社会科学 |

| C.前人的记载对史学研究价值不大 |

| D.史学研究要超越对前人的记载的掌握 |

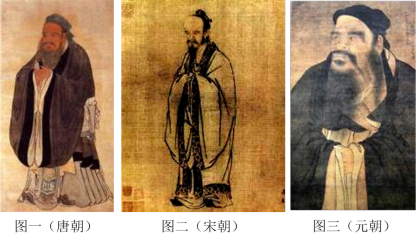

观察以下三幅不同历史时期画家所绘的孔子像,回答问题。

问题

(1)这三幅画像有哪些不同的地方?

(2)这些画像有哪些相同的地方?反映出后人对孔子的历史记忆有何共同之处?

(3)你如何看待历史人物画像的史料价值?

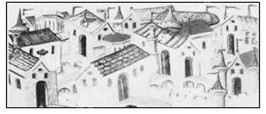

| A.是反映14世纪杭州市景的一手史料 |

| B.是反映当时欧洲人中国观的一手史料 |

| C.是反映当时欧洲城市景观的一手史料 |

| D.就史料意义而言,无任何可利用价值 |

史料的搜集、整理与辨析是开展历史研究的基础。1895年,康有为、梁启超组织了联合各省举人的“公车上书”,虽未送达光绪皇帝,但拉开了维新运动的序幕。围绕着上书未达光绪皇帝这个问题,有如下史料

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽、台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百余人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写……遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既已用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海自编年谱》等

材料二 二十世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)根据材料一、二、概述清朝士大夫阶层对甲午战败的反应。(2)根据材料一、分析1899年康有为回忆公车上书的意图何在?

(3)根据材料二、概括茅海建对上书未达光绪皇帝的认识;并谈谈茅海建的论证是否科学合理,请说明理由。

(4)综合上述材料,从作者意图与史料价值的角度,你如何看待这一争论。

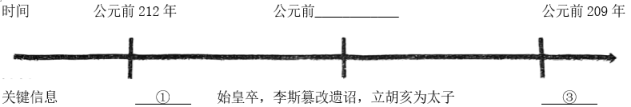

2016年,湖南益阳兔子山遗址出土的秦简为秦史研究提供了新史料,秦二世胡亥究竟是密谋篡位,还是奉诏即位,再次引起学界关注,为探讨史事真相,需研读收集到的相关材料。

材料一始皇帝驾崩,天下百姓悲痛万分。(公元前209年)朕(胡亥)奉始皇帝遗诏即位,改元更新。

——改译自兔子山秦简《秦二世元年文告》

材料二公元前212年,始皇下令“坑儒”,扶苏(始皇长子)进谏,被斥至上郡做监军。公元前210年,始皇病危,下令扶苏回咸阳,令未发始皇便卒于沙丘。胡亥、李斯等篡改诏书赐死扶苏,立胡亥为太子。

——改译自司马迁《史记•秦始皇本纪》

材料三始皇东巡卒于沙丘。此前,长子扶苏先已谪罚到上郡做监军。当时,政治上的惯例,太子是不出京城、不做军队中事务的、扶苏被排到军队中做监军,就表示不立他的意思。《史记》所载假造诏书等事不足信。

——改编自吕思勉《秦汉史》(1944年)

1.区分材料性质:上述材料中源于传世文献的是_________,源于考古实物的是_________,源于后世史家著述的是_________。(请选择相应字母作答)A.材料一 B.材料二 C.材料三

2.梳理材料脉络:按时序列出材料中“二世即位”的关键信息。

3.辨析上述材料,判断其分别支持“即位说”还是“篡位说”。

材料一:__________ 材料二:__________ 材料三:__________

A.即位说 B.篡位说

4.综合上述材料,你如何看待“二世即位”之谜?说明理由。