材料一一战期间,在大量英国成年男子奔赴前线造成劳动力短缺的情况下,工人阶级妇女作为非熟练工人参与军火生产,有效地保证了军火供应;在银行、行政机关和保险机关里,中上层妇女充任事务员;在交通运输中,她们还充任邮递员、收票员和公共汽车司机等。此外,还有成千上万的妇女从事于应战争的紧急需要而产生的工作。到战争结束时,仅工业部门和运输部门工作的妇女就达300多万。从事钢铁业的女性近50万,代替了9/10的男工。配属海、陆、空三军的特种辅助部队中服务的妇女有15万人。妇女还作为家庭的支柱,承担了稳定社会的重任。1918年,英国妇女终于在法律上取得了部分选举权。十年后,妇女取得了与男子完全平等的政治权利,英国妇女的参政权运动最终以辉煌的胜利而告终。

——摘编自刘秀红《论第一次世界大战对英国妇女解放运动的影响》

材料二美国参战以后,妇女占劳动大军的比例从1940年的25%增加到1944年7月的35%,1945年已高达38%。原来被男性占据的国防工业也涌入高达200万的妇女,增长46%。战时服役女兵达35万之多。战时,做女佣的黑人妇女从72%下降到48%,在工厂劳动的黑人妇女比例增长到19%。在教育上白人和其他人种的入学人数差距也在缩小,其中其他人种的女性受教育程度平均高于她们的男性同胞,这是以往她们所不敢奢求的。1964年的《民权法案》第七条生效,性别歧视被视为非法;1972年,国会通过“全国妇女组织”提出的《全国妇女组织人权法案》。同年,国会还批准了教育修正案;《平等工资法》也延伸到各行各业,并有35个州通过了“平等权利法案”。在妇女们的争取下,重大的国际组织也在法律上承认男女的平等权利,联大制定了《消除对妇女一切形式歧视公约》。

——摘编自周良君《试析二战期间的美国妇女解放运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析一战后英国妇女获得部分选举权的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战期间美国妇女解放运动的特点,并指出其意义。

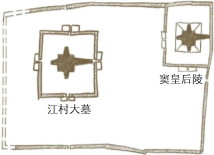

江村大墓

公元前157年,汉文帝刘恒驾崩于未央宫,群臣遵其遗诏葬于霸陵,但霸陵的具体位置并不确定。

元代学者骆天骧在《类编长安志》认为:“文帝霸陵在京兆通化门东四十里,白鹿原北凤凰嘴下”,这个说法一直被后世沿用。但是,2011年考古专家勘探确认凤凰嘴地点并无汉代墓葬遗存,排除了其为霸陵的可能。

江村大墓在距离凤凰嘴2000米的地方,考古专家发现了该墓平面为“亚”字形大墓。“亚”字形在汉代是顶级配置,只有皇帝、皇后才能用。考古专家扩大勘探范围后,发现一道东西长1200余米,南北宽约863米左右的夯土围墙把江村大墓和汉文帝的窦皇后墓合围在一个大陵园内,两座大墓同处于一陵园内称为“同茔”,一人一墓一坟头称为“异穴”,正好体现出汉代帝后合葬“同茔异穴”的特点。下图:

江村大墓地表无封土,外藏坑出土了陶俑、铜印、铜车马器及铁器、陶器等1500余件,铜器和铁器数量较少器较小,与史载汉文帝遗诏中所说“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”相吻合。铜印章刻有“车府”“器府”“中司空印”等隶书文字,表明大墓周围外藏坑应为模仿现实官署、府库建造,这样的官署、府库大约有100多个,领导这些官署的一定是皇帝级别的墓主人。据此,江村大墓最终被确定为汉文帝霸陵,西汉十一座帝陵名位问题全部解决。

——摘编自孙晓波《霸陵之谜:“江村大墓”发掘始末》

(1)阅读材料,概括指出江村大墓被确定为汉文帝霸陵的理由有哪些?

(2)阅读材料,结合所学,指出江村大墓印证了汉朝的哪些时代特点?

材料一 《中华民国临时约法》明确宣布:中华民国主权属于全体国民;国内各民族一律平等;国民享有人身、居住等一系列自由,有选举、被选举权利,以及纳税和服兵役的义务。中华民国实行三权分立的政治体制,总统有“统治全国”“统率海陆军”之权,经参议院同意“有宣战、媾和即缔结条约之权”。还特别规定实行责任内阁制,内阁总理由议会多数党产生,总理可以驳回总统的意见。总统颁布的命令必须由总理署名才能生效。

——摘自杨共乐主编《历史长河中的人类社会》

(1)依据材料一概述《中华民国临时约法》所体现的政治体制的特点。

材料二 《陕甘宁边区施政纲领》的第1条重申了抗日民主政权的主要任务是:团结边区内部各社会阶级,各抗日党派,发挥一切人力、物力、财力、智力,为保卫边区、保卫西北、保卫中国、驱逐日本帝国主义而战。《施政纲领》的第5条即为“三三制”原则。“三三制”是建立在阶级分析的战略和策略基础之上的。

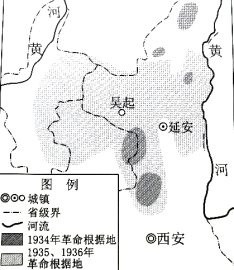

(2)概括图中所示1934年至1936年革命根据地分布范围的变化,依据材料概述中国共产党在抗日战争时期为中国民主政治制度探索作出的贡献。

材料三

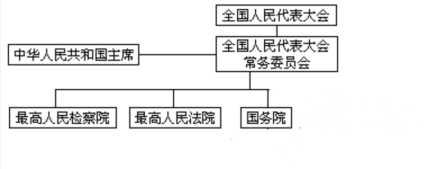

(3)上图所示的中国国家机构组织系统(部分)是在什么历史背景下确立的?

材料四 1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》明确提出,要把“在基层政权和基层社会生活中逐步实现人民的直接民主”作为逐步建设高度民主的社会主义政治制度的内容之一。……党的十七大第一次把发展基层群众自治制度作为我国社会主义民主政治建设四项重要制度之一,进一步提出要把发展基层民主作为发展社会主义民主政治的基础性工程重点推进,保障人民享有更多更切实的民主权利。党的十八大报告指出,要健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制。

——摘自于建伟等编著《中国基层群众自治制度》

(4)指出材料四所说“我国社会主义民主政治建设四项重要制度”的名称,依据材料说明基层群众自治制度的运行方式和意义。

材料一 明清时期,江南市镇作为工商业中心,号称“工贾艺术杂处”,即以工商业为主,各行各业各色人等杂处之地。在市镇上,最有势力的是那些牙行——花行(棉花牙行)、布行、丝行、绸行、米行等,以及仰食于牙行的领投业(中介掮客),脚行脚夫(搬运业),还有从事打行(打降)、白赖(白拉)的市井流氓。其次就是沿着大街小巷开设的数以百计的各行各业店铺,他们与牙行一起形成由老板与伙计组成的商人群体,即所谓坐贾。此外还有行商,即从全国各地来此贩卖丝绸、棉布、粮食等商品的客商,以及由他们组成的商帮与会馆聚集起来的商人群体。再次是各种作坊一一机坊、坊以及其他手工业作坊,由作坊主与雇工构成的工人群体。最富有者对购买土地已不感兴趣,地权分散化趋势成为历史必然。

材料二 进入15世纪,随着农村纺织业的兴起,英国原工业开始突破原先以城市手工业为中心的格局。早在1454年,英国议会就宣称“在这个王国的所有地方,呢绒制造业是最大的行业,是这个国家劳苦大众的生命”。到了16世纪和17世纪以后,英国的原工业区域特色越来越明显,毛纺织品的出口数量不断地创新高。在英国历史上,毛纺织业一直占有非常重要的地位。在17世纪和18世纪早期,呢绒占了出口的23多。在1741一一1772年间,这个行业原材料每10年增长14%,到1770年,这个行业的产量价值在800万到1000万英镑。自16世纪以后,英国棉纺织业、金属制造业以及其他行业相继出现了大量的技术革新,但在18世纪晚期以前,大量技术创新属于微观的发明,大多数工业生产效率的提高依赖于个别天才的创造。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期江南市镇的特点,并简析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代早期英国农村经济与明清时期中国市镇经济有何不同之处,并说明造成不同的原因。

材料一

1820年清朝形势图(局部)

材料二 2011年海峡两岸出版交流中心精心策划,隆重推出“台湾文献史料出版工程”,其中《明清宫藏台湾档案汇编》是重要内容。其记载清朝皇帝围绕台湾事宜颁发的各种谕旨,从顺治朝到光绪朝总计达2400多件,涉及各个方面。...... 满文台湾档案,主要集中在清代顺治、康熙、雍正、乾隆四朝,这些档案以清朝国语的形式详细记载了台湾的政务活动。其记载从康熙朝开始,清政府特设巡视台湾监察御史,满汉各一员,一年一换。从康熙统一台湾后,台湾的考生就参加福建的举人考试,一直有固定的录取名额,档案中也有台湾县、凤山县考中举人的名单。还记载台湾震灾、水灾情况及清政府进行账济的奏折。

——《中国档案报》

(1)依据材料,概括清朝前期政府治理台湾的特点并分析其原因。

(2)你认为研究明清宫藏台湾档案有何现实价值?

材料一 康有为等维新派虽然没有明确使用“现代化”这个概念,但他通过阐发汉代今文经学者《春秋公羊传》,形成了维新派的“三世”思想。它的基本思想是:人类社会是变易和进化的;社会历史进化是沿着据乱世——升平世——太平世的轨道,由君主专制逐步过渡到君主立宪,再逐渐改良成民主社会,进而达到“太平大同”这一人类最美满极乐的世界。

——摘编自陈旭麓《中国近代史丛书康有为》等

材料二 孙中山的革命程序论实质上是实现国家现代化的一种策略理论,这种策略理论的提出,使孙中山建设现代国家的宏大计划不致流于空想,而能够随着历史的进程一步步加以实现。革命程序论的精义在于强调国民政治能力和国家建设能力的“养成”,即视现代政治发展为一个培植、教育的过程,十分巧妙地借取了中国传统政治中注重“教化”的传统。

——摘编自丁群《孙中山与中国现代化建设》

材料三 1959年底,毛泽东在《读苏联<政治经济学教科书>的谈话》中进一步指出:“建设社会主义,原来要求是工业现代化,农业现代化,科学文化现代化,现在要加上国防现代化。”这是四个现代化目标的第一次完整表述。

——摘自毛泽东《读苏联<政治经济学教科书>的谈话》

材料四 2017年,党的十九大报告提出,从十九大到二十大,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标,又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军。从2020年到本世纪中叶,可以分两个阶段来安排。第一个阶段,从2020年到2035年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗十五年,基本实现社会主义现代化。第二个阶段,从2035年到本世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗十五年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

——摘编自王立胜《中国式现代化道路与人类文明新形态》

(1)概括康有为“三世说”理论的特点。(2)简评孙中山的革命程序论。

(3)国防现代化是现代化的重要内容。结合材料三、简述毛泽东主张“加上国防现代化”的原因。

(4)党的十九大报告系统阐释了“两个一百年”的现代化理论。结合材料四、简述这一理论阐释所体现出的显著优势。

材料一 初到陕北时,中共中央沿用了先前苏区时代制定的很多法律法规。之后,又在这些立法的基础上,立足边区实际,制定颁布了《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》等旨在巩固政权的法律法规。1940~1942年,中共中央先后制定颁布了《陕甘宁边区施政纲领》《陕甘宁边区查获鸦片毒品暂行办法》等法律法规。这一时期,中共适当借鉴国民党政府法律中的合理内容,使法治体系更为健全。在司法实践方面,始终坚持实事求是和法律面前人人平等的原则。1943~1948年,中国共产党人在回顾总结前期法治工作的基础上,结合抗战胜利、国共冲突、阶级矛盾等现实情况,制定颁布了《陕甘宁边区宪法原则》、《陕甘宁边区简政实施纲要》以及有关土地改革、婚姻、诉讼、军属、实业、武器管理以及移民等问题的法律。

——摘编自高志伟《延安时期陕甘宁边区法治建设的历史经验》

材料二 新中国成立初期,建设新法制的途径大致有二:其一是以立法的形式整理、巩固新民主主义革命的基本经验和成就,包括制定《中国人民政治协商会议共同纲领》,以临时宪法的形式奠定了新政权的宪制基础和框架;以立法的形式固定了根据地与解放区社会改造的核心实践,并将之推向全国,其中,具有代表性的成就为1950年通过的《中华人民共和国婚姻法》与《中华人民共和国土地改革法》,前者是人的解放,后者是土地的解放。其二是以苏联为师,这其中包括了以中国政法大学和中国人民大学法律系为基地,开始的社会主义法制知识体系的全面继受及司法干部的培训、基本法典(包括宪法、民法、刑法)的起草。

——摘编自陈颐《新中国成立70年来法治建设历程》

材料三 “十九大以来的五年,是极不寻常、极不平凡的五年。”作为党中央统筹“两个大局”作出的重大战略部署,全面推进依法治国成就巨大。中国共产党在有14亿多人口、地域辽阔、民族众多、国情复杂的大国执政,要保证国家统一、法制统一、政令统一、市场统一,必须始终秉持法律这个准绳、用好法治这个方式,从坚持和发展中国特色社会主义的全局和战略高度定位法治、布局法治、厉行法治,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局。

——摘编自《中国共产党第二十次全国代表大会报告》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析陕甘宁边区法治建设的意义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国初期法治建设的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简述近代以来党的法治建设的启示。

材料一 英国国王查理一世在位时代,英国商人组织的东印度公司在印度的东南岸购买了一个村落,后来逐渐发展成为一个重要的商埠,这就是马德拉斯城(Madras)。同时英国人又在孟加拉(Bengal)一带建设商站,不久又在加尔各答(Calcytta)城建造了要塞炮台。到了17世纪末年,英国的东印度公司中人常常和印度各地的酋长为难,印度皇帝才知道西方人的势力不可轻侮。当时英国不但要对付印度的土人,而且要对付欧洲的劲敌,原来当时法国在印度亦有一个东印度公司。

——摘编自何炳松《世界历史常识》

材料二 东印度公司统治印度之初,并不愿在印度推广西方教育。进入19世纪后,英国对印度的殖民统治进入新阶段,这就要求在印度实行西方教育,建立一套适合殖民统治需要的新教育制度。20年代,公司在给印度总督的公文中表现出希望办西方教育的倾向。1833年,议会通过的印度管理法规定,公司教育经费只应用来推广西方教育。近代教育系统是以英语为主要教育媒介,教学内容主要是传授西方思想和自然科学知识,印度传统知识的课程即便有也是次要的。近代教育的发展得到了印度相当多知识分子的拥护。不过,这些人出发点并不相同。

——摘编自林承节《20世纪初印度的民族教育》

(1)根据材料一,概括当时英国在印度殖民活动的特点。

(2)根据材料一、二,指出19世纪英国在印度殖民统治的新变化,并结合所学知识加以评析。

材料一 明太祖认为“备荒之政,莫善于预备仓”,因而“令天下县分各立预备四仓,官为籴谷收贮,以备赈济”。在预备仓的粮食发放问题上,朱元璋明确规定,凡遇岁饥先发仓廪以贷民然后奏闻,对于赈济迟缓、坐盗仓粮、瞒报灾情的渎职腐败现象,重惩不贷。明成祖即位后,水旱朝告夕赈,无有壅蔽。永乐二十一年(1423年)三月,河南登封县赈饥荒即“发预备仓谷”。明仁宗在位时,户部请以备储官麦贷民,仁宗训示“即赈之,何贷为”;听到民众缺食,仁宗遂打破部臣预闻的成规,令杨士奇即刻就地草诏。宣宗即位不久,山西盂县、山东济宁州、河南磁州将预备仓粮米借给饥民,俟秋成如数还官。

——摘编自王卫平、王宏旭《明代预备仓政的演变及特点》

材料二 1932年10月,国民政府监察院副院长向国民党中央政治会议提出调节民食案,内容包括督令各县恢复积谷仓,由中央择粮食主产区设置“总储备仓”等。1933年10月,行政院又通过“官买积谷,以利农村案”。同月,蒋介石在南昌召集粮食会议,制定兴办仓储计划,由行政院命内政部、实业部及各省市认真办理。在仓储种类上,将仓储分为国立储备仓、省立储备仓、县仓、区仓。地方原有旧制积谷仓库,应立即恢复或改组。在粮食储备数量上,规定县仓应陆续积谷至10000石以上;区仓储备数量应在1000石以上,乡仓应在500石以上。

——摘编自任新平《近代中国粮食储备制度的变迁》

(1)概括明朝前期储粮备荒制度的特点。

(2)指出国民政府重建粮食储备体系的背景,并运用唯物史观谈谈你对国民政府仓储计划的认识。

材料 自19世纪中后期开始,中国人文化自信力大为降低,一些爱国知识分子认为汉字艰深造成中国人识字率低下,必须进行文字改革。因此,创制切音(指拼音)简字、改良语言文字,借此推动面向下层民众的启蒙,成为这场切音字运动的内在动力。清末切音字运动主要是“应用拉丁字拼音学习汉语汉文”,1892年,卢戆章著《一目了然初阶》,创制了55个字母,这是中国第一个切音字方案。1900年,王照创制了采用汉字笔画为字母形式的《官话合声字母》,“识此字者已数万人,明效大验”。1906年朱文熊著《江苏新字母》,提出文字改革应以“世界所通行”为方向。在中国急欲走向富强的情形下,切音字能在短时间里提高民众识字水平,自然会获得青睐。但“改良文字,使文字悉统于声音”被作为文字改革的原则,表意的汉字被指为“没有用场”。

——摘编自吴悦《清末切音字运动浅探》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末切音字运动的背景和特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简评清末切音字运动的影响。