| A.呈现出与市场密切联系的趋势 | B.打破了农业集体生产模式 |

| C.封建剥削方式发生了本质变化 | D.农业经营领域的获利颇丰 |

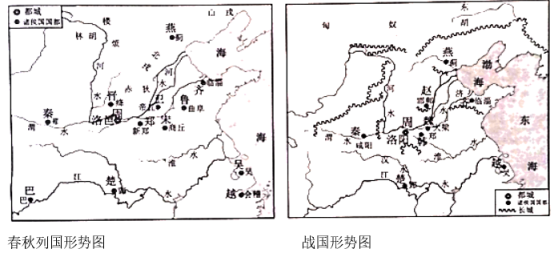

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一、并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》等

材料二 周朝建立后,以血脉等亲疏关系为纽带,分封了数量庞大的诸侯国,在周礼和周文化的长期浸润下,形成了以周人为核心的华夏族雏形。至春秋战国时期,迎来了中国历史上第一次族群大迁徙、大流动、大融合的高潮。蛮、夷、戎、狄在中原诸国的争霸战争中纷纷向中原地区汇聚,与华夏族渐成杂居状态。随着族群融合的深化和文化认同的扩大,各大诸侯国均自奉为华夏正统,这就造就了诸侯领土的总和即为华夏疆域的共同认识。

——摘编自刘再营《周人、秦人与早期华夏族共同体意识的形成》

(1)根据材料一、概括中国早期文明发展所呈现的特点。(2)依据材料二、并结合所学知识,概括先秦早期华夏族共同体意识形成的原因。

| A.贫富分化的出现 | B.社会演进的趋势 |

| C.部落战争的扩大 | D.氏族社会的发展 |

材料一 中国古代为了巩固政权的基础,发展农业经济,尤其重视县以下的基层组织建设。夏商时期,出现了乡里制度的萌芽。战国时期,随着以郡统县的“郡县制”在各国的推行,乡里行政组织渐成雏形,成为基层组织。汉承秦制,县以下基层组织为乡、里,既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。还于每十里处设亭,是专门从事“求捕盗贼”的警察性组织,另设游徼,掌捕盗贼。唐朝,基层组织已有城乡之分,农村以村为单位,城邑以坊为单位,乡有乡长,里有里正,村有村正,官方控制与统治不断增强,乡和里的功能逐步弱化。从王安石变法开始,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官制从乡镇退缩到县一级。明代城中称坊,近城称厢,乡村称里。凡一百一十户为一里,设里长,里下为甲,设甲首一人。清代基层组织在明里甲的基础上,创设了保甲。地方基层组织以十户为牌,设牌头;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。保甲对乡里的控制更加严密。

——摘编自张晋藩《中国古代乡村基层治理经验》

材料二 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。美国建国后,基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位,承担着除司法之外的所有公共服务功能。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。随着城市人口激增,失业、贫困等社会问题使传统的社会救济出现变化,把城市分成若干小区,每个小区组织志愿者,负责救济的分配,并协调慈善团体和救济机构的工作,社区组织开始形成。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层治理变革的基本趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国古代与近代西方基层治理的不同。

| A.封建礼教观念受到冲击 | B.佛教呈现本土化趋势 |

| C.隋唐统治者推崇佛教 | D.佛教在中国传播受挫 |

| A.市场经济体制的建立 | B.中国人口流动迅猛发展 |

| C.农村生产力得到解放 | D.社会经济结构发生巨变 |

| A.鲜卑贵族集团的势力不断衰弱 | B.北方汉族士族的胡化趋势 |

| C.北方经济的发展对婚姻的影响 | D.北魏政权统治基础的扩大 |

| A.传统政治体制焕发生机 | B.经济发展重心开始变化 |

| C.频繁战争阻碍社会进步 | D.统一封建国家趋势形成 |

| A.国民党政权所面临的危机 | B.革命统一战线壮大的原因 |

| C.中共得以立足东北的缘由 | D.国共力量消长变化的趋势 |

材料 世界经济大调整是应对特定的世界经济政治事件以及对世界经济各要素的适应与变化所作出的反应。这些重大的世界经济政治事件是划分调整阶段的重要标志,也是新一轮世界经济大调整的前提。二战结束至今,世界经济经历了三次大调整,第四次大调整正在酝酸之中。

| 阶段 | 事件 | 动因 |

| 从二战结束到20世配70年代初 | 国际经济体系和组织的建立;西方发达国家加强对经济的干预;区域经济一体化开始形成 | 新科技革命的推动;资本主义发展不平衡:东西矛盾的加剧 |

| 从20世纪70年代初到20世纪80年"代末90年代初 | 国际货币体制的变化;对国家干预政策的调整;西方发达国家产业结构的调整与转移 | 科技革命的发展;南北矛盾:东西矛盾;西西矛盾 |

| 从20世纪80年代木90年代初至20世纪末 | 国际性经济体制的重大变革;信息高速公路与美国“新经济”时代;经济区域集团化的发展 | 科技革命的发展;西西矛盾;南北矛盾 |

| 20世纪末21世纪初 | 世界经济格局的新变化;瞅元启动:知识经济时代的到来;经济全球化发展到新阶段 | 科技革命的发展;金融危机的爆发;环境问题凸显;不公正的国际竞争秩序 |

——摘编自潘建国《战后世界经济大调整的动因、表现及趋势》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或者任意一个阶段拟定一个具体论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)