在新文化运动期间,北大有三个学生社团,代表着三种不同倾向:新潮社、国民社和国故社。1918年11月18日,大约二十个新文化运动的年轻学生领袖决定组建新潮社。《新潮》以他们老师辈创办的《新青年》为样板,这是《青年杂志》的新版。新潮社和国故社之间的对抗冲突非常激烈,但是新潮社很快就赢得了更多的听众,《国故》只出版了四期就停刊了。《国民》仍然用深奥的文言文写成,《新潮》尽量用浅显的语言表达激进的思想,这种组合得到年轻一代的积极响应。

——摘编自王汎森著《傅斯年:中国近代历史与政治中的个体生命》

根据材料,结合所学,请简要评析“新潮社”“得到年轻一代的积极响应”这一历史现象。材料一 从1763年至1914年的一个半世纪,是欧洲获得对世界大部分地区的霸权时期。三大革命——科学革命、工业革命和政治革命给了欧洲以不可阻挡的推动力和力量。

这些革命有两个特点。一个特点是,它们在1763年以前就在扎实地进行着。另一个特点是,它们互相依赖,相互之间不断起作用:科学理论,对政治思想有着深远的影响。反之亦然:政治影响了科学,政治还影响了经济。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

下表是第三次科技革命中的重大发明(部分)

领域 | 时间 | 国家 | 发明 |

空间技术 | 1957年 | 苏联 | 世界第一颗人造地球卫星,开创了空间技术发展的新纪元 |

1958年 | 美国 | 发射了人造地球卫星 | |

1961年 | 苏联 | 宇航员加加林乘坐飞船率先进入太空。 | |

1969年 | 美国 | 实现了人类登月的梦想 | |

原子能技术 | 1945年 | 美国 | 成功地试制原子弹 |

1949年 | 苏联 | 试爆原子弹成功 | |

1952年 | 美国 | 试制成功氢弹 | |

1954年 | 苏联 | 建成第一个原子能电站 | |

计算机技术 | 1946年 | 美国 | 世界上第一台通用计算机“ENIAC”在美国宾夕法尼亚大学诞生 |

1958年 | 美国 | IBM公司推出世界上第一台晶体管计算机 |

——根据百度百科整理

材料三 全球新一轮科技革命孕育的技术成果已经到了爆发的临界点,颠覆性技术和前沿技术的集中涌现、相互赋能和加速应用,正在推动新产业、新业态、新模式加速迭代形成新质生产力。……同时,科技成果向新质生产力转化仍存在一些“中梗阻”问题,包括有利于支撑实体经济、构筑先发优势的重大科技创新成果供给仍显不足,制约创新要素自由流动的障碍依然存在,推动新技术市场化应用的激励政策和监管政策存在不完善和滞后,促进新型转化载体建设的统筹设计不足等。

——丁明磊《促进更多科技成果转化为新质生产力》

(1)根据材料一,结合所学,用史实佐证科学革命“在1763年以前就在扎实地进行着”并简述其“对政治思想有着深远的影响”。结合18世纪中期英国工业革命兴起的条件,说明“政治还影响了经济”(2)根据材料二,结合所学,列举为第三次科技革命提供支持的重大科学理论,指出推动第三次科技革命发生发展的国际形势。请各举一例说明改革开放以来中国在材料二所述的三大领域内取得的重大成就

(3)“以史为鉴”是历史学科重要功能。根据材料一、二、三,从政府和个人两个角度,阐述在全球新一轮科技革命即将爆发的时代背景下,打破“中梗阻”、促进更多科技成果转化为新质生产力的途径。(阐述要求:逻辑清晰,语句通顺,表述成文。)

材料一 中国文物制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……鸿章以为中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器……。

——李鸿章《致总理衙门》

材料二 在新文化运动的推动和影响下,思想文化的发展出现了新局面。从一九一八年起,《新青年》改用白话文发表文章,把书面语言和口语统一起来,接着出版的《每周评论》、《新潮》、《晨报副刊》等都采用白话文。同时《新青年》高举反封建大旗,在新闻和出版界得到广泛响应,一时形成了一个宣传新文化的新闻出版阵线。……那时,挪威作家易卜生的剧本《娜拉》引起广泛关注,女主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走。有人称赞它表现了“女性的自觉”。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》、黄镇伟《中国编辑出版史》

材料三 (1978年12月)全会提出了改革开放的任务,并指出:实现四个现代化,要求大幅度地提高生产力,就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式,因而是一场广泛、深刻的革命。

——中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

(1)根据材料一、概括李鸿章的思想主张,并结合所学,简析其局限性。(2)根据材料二、概述当时思想文化领域出现的“新局面”,并结合所学,指出“新局面”所反映的新文化运动主要内容。

(3)根据材料三、指出文中“全会”的名称。结合所学,选择改革或开放任一角度,阐述“一场广泛、深刻的革命”是如何实践的。(要求:史实正确,逻辑清晰)。

材料一

秦 | 徙天下豪富于咸阳十二万户 |

汉 | 迁徙天下奸滑吏民于边 |

魏晋南北朝 | 自永嘉截至刘宋之季,南渡人口约有九十万 |

唐 | 三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉(李白诗句) |

明 | 一遇水旱,饥荒老弱者,转死沟壑,贫穷者流徙他乡 |

——整理自《史记》《汉书》和《魏晋南北朝史》等

材料二 由于正德以后棉花的广泛种植,刺激了对蓝靛的需求,蓝靛的国内市场骤形扩大。而此时赣南山区社会形势的相对安宁,就吸引了大批流民前来植靛牟利。……到明后期,赣南已成为靛业的一个著名产区。“(赣州)城南人种蓝作淀(靛)……州人颇食其利”,产品远销西北省境。

——摘编自曹树基《明清时期的流民和赣南山区的开发》

(1)根据材料一,从成因角度对表格中的历代人口流动进行分类。指出材料一中“北虏”引起的叛乱,并说明魏晋南北朝时期“北人南迁”带来的影响。(2)根据材料二,概括赣州蓝靛种植繁盛的背景。结合所学,指出明朝后期手工业领域出现的新现象,并说明压制和阻碍中国社会进步和转型的主要因素。

材料一 商鞅要求君主做到“言不中法者,不听也;行不中法者,不高也;事不中法者,不为也”,“明主之治天下也,缘法而治”。他主张颁布成文法,使法令成为判断功过行使赏罚的标准和上下都必须遵守的行为规范。人们“不可以须臾忘于法”,要求改变“刑不上大夫”的传统习惯。不管卿相、将军、大夫、庶人“有不从王令、犯国禁、乱上制者,罪死不赦”。商鞅变法实施后,“秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治"。

——摘编自段战平《商鞅变法及其在历史上的作用》

材料二 自从清政府通令各省兴办学堂以后,“天下知朝意向西学,哄然改书院,卖积谷,加亩捐。凡天下有血气者,莫不以办学为先务矣”。到1911年改设、新建学堂达52500所,学生达156万人。科举制度的废除,在客观上为中国人民的思想解放扫除了一大障碍,1901年以前全国留日学生不过一、二百人;1903年达1300余人;1905-1906年又增至8000人到辛亥革命前夕“向日本、英国、美国、法、德国派遣留学生之多,达到了惊人的程度。”

——邓亦兵《论清末“新政”的历史作用》

材料三 我们干的是社会主义事业,最终目的是实现共产主义。这一点,我希望宣传方面任何时候都不要忽略。现在我们搞四个现代化,是搞社会主义的四个现代化,不是搞别的现代化。我们采取的所有开放、搞活、改革等方面的政策,目的都是为了发展社会主义经济。我们允许个体经济发展,还允许中外合资经营和外资独营的企业发展,但是始终以社会主义公有制为主体。社会主义的目的就是要全国人民共同富裕,不是两极分化。如果我们的政策导致两极分化,我们就失败了;如果产生了什么新的资产阶级,那我们就真是走了邪路了。

——邓小平在全国科技工作会议上的讲话(摘要)(1985年3月7日)

(1)根据材料一,概述商鞅的法治思想,并结合所学,从社会管理的角度,指出秦国“道不拾遗,山无盗贼”及秦民“勇于公战,怯于私斗”的制度因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末新政在教育上的改革举措,并分析上述举措实施的积极影响。

(3)根据材料三,概括邓小平的经济思想。结合所学知识,指出十一届三中全会以来至1985年我国经济改革的举措。

材料一 秦汉时期,为统一的郡县制国家初创之时,统治者对于如何治理基层社会,缺乏经验借鉴,故按照郡县制的层级控制方式,将行政机构逐级往下延伸在基层社会内部。如两汉政制, “凡县户五百以上置乡,三千以上置二乡,五千以上置三乡,万以上置四乡”。乡为县的下级机构,负责人为“有秩”或“啬夫”,由郡或县任命。乡之下, “里有里魁,民有什伍,善恶以告。”

材料二 在清代基层社会的治理上,史学家存在着观点分歧,但都不否认清代基层社会同时存在着两套组织系统:一是官方所设立的基层社会控制系统,如保甲、坊厢,使得国家力量渗入到基层社会;一是基层社会自发产生的、并受官方认可的社会组织,如家族、宗族、社仓、书院等,使得基层社会在一定程度上能够自我管理。此种治理模式不仅是事实上的存在,而且得到了皇帝的认可。如1670年,康熙颁布《圣谕十六条》,阐述了清王朝在基层社会治理上的理想模式,其中两条即是“笃宗族以昭雍睦”“联保甲以弭盗贼”。

——上述材料摘编自曹正汉、张晓鸣《郡县制国家的社会治理逻辑》

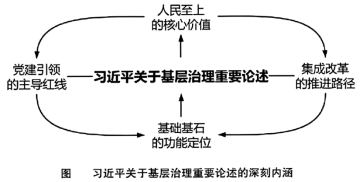

材料三

——摘自姜晓萍、谭振宇《习近平关于基层治理重要论述的深刻内涵与理论贡献》

(1)根据材料一,结合所学,指出秦汉时期基层社会治理设置的主要组织,概括这一时期基层社会治理的特点。

(2)根据材料二,指出清代基层社会的治理模式。结合所学,概括宗族在古代基层社会治理中的作用。

(3)根据材料三,结合所学,指出新中国基层治理的基本政治制度,阐述中国古代基层治理与当代基层治理的主要不同。

材料一 秦、汉时期,我国封建制确立,专制主义的中央集权制逐渐形成;疆域辽阔,边疆民族众多,汉族和边疆民族之间的经济文化联系进一步加强。其边疆管理机构开始形成为中央和地方双重体制,组织上日益严密,正是这种形势的产物。

——摘自马大正《中国边疆经略史》

材料二 元朝把藏族地区统一在中央管辖下,忽必烈加封西藏喇嘛八思巴为“国师”,总领宣政院事,“管领释教僧徒及吐蕃之境”。……同时制定“吐蕃刑律”,对西藏行使有效管辖。所有这些,即所谓“郡县吐蕃之地”,在中国历史上是破天荒第一次。 明清继续在西藏行使主权,清在确认明治藏旧制的基础上,更进一步加强了对西藏的管理,有力地促进了西藏地区的全面发展,使统一多民族国家得到进一步巩固。

——摘编自李清和《中国古代民族》

材料三 改革开放以来,民族区域自治制度的发展与完善取得重大成就。民族区域自治法制化取得重要进展,以《宪法》为根本,以《民族区域自治法》为主干的法律体系基本形成;民族区域自治执行的体制机制逐步完善,中央领导与决策机制加强、自治机关能力提升、上级国家机关依法履职等协调配合,彰显了制度优势;制度运行的监督机制受到重视,党的监督、权力机关监督、专门机构监督、社会监督等相互补充,共同发力。民族区域自治制度的发展与完善,促进了民族地区经济社会发展和民生改善,促进了平等团结互助和谐民族关系的形成与巩固。

——摘自雷振扬、王明龙《改革开放40年民族区域自治制度的发展与完善》

(1)根据材料一,概括秦、汉时期推动边疆管理机构“双重体制”形成的主要原因。结合所学,简述秦朝边疆管理机构“双重体制”的主要表现。(2)根据材料二,概述元代体现“郡县吐蕃之地”的重要举措,结合所学,用一句话概括元明清三代的民族关系。

(3)根据材料三,概括改革开放以来民族区域自治制度的发展成就,并结合所学简述其制度优势。

材料一 唐文化是“古典文化的巅峰”,而宋文化则是“近代文化的滥觞”。这两者间的区别,如果用一种较为简单的方式来概括,就是出现了“平民化、人文化”的趋势。所谓平民化,是指普通民众具有比以前更多的生存发展机遇,受到社会更多关注。人文化,则是指更加关心“人”自身的价值,社会价值取向相对理性,关注人的教养与成长。

——摘编自邓小南《宋朝的再认识》

材料二 18世纪中期开始的工业革命,使英国的经济迅猛发展,造就了英国的工业资产阶级。推崇功利原则的工业资产阶级,请求创建清廉高效的当局,节约开支,把更多的资本投入到经济中来。同时,工业资产阶级依附雄厚的经济实力,促进英国在1832和1867年对国会变革,改革的成果使工业资产阶级取得了国会中的重要位置。1853年,考试任用制在东印度公司出现,第二年,财政部两位官员诺斯科特和屈维廉,对文官队伍的现状进行研究,制定出《诺斯科特——屈维廉报告》,这份报告揭示了用人体制的弊病,提出文官系统改革的一整套建议。

——摘编自张海婷《浅析英国文官制度发展及对世界的影响》

材料三 第十六条 公务员职务分为领导职务和非领导职务。第二十一条 录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2005)

第十七条 国家实行公务员职务与职级并行制度,根据公务员职位类别和职责设置公务员领导职务、职级序列。第二十三条 录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2018年12月29日修订)

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明宋儒“关注人的教养与成长”的主要方式,并从官员选拔角度阐述宋代“平民化、人文化”的原因。

(2)根据材料二,概括英国文官制度产生的原因。结合所学,写出《诺斯科特——屈维廉报告》的另一名称及其地位。

(3)根据材料三,指出《公务员法》在2018年修订后的变化之处。结合所学,说明两部《公务员法》实行的意义。

材料一 英国的现代化初步完成于早期现代(16—18世纪),两次革命使英国告别了封建制度和农业社会。英国在早期现代捷足先登,成为原生性现代化国家。主要原因在于英国传统体制的变革遵循了“自下而上”的道路。商业化极大地改变了作为传统社会根基的英国广大农村。从14世纪以来,英国的贵族和劳动者出现分化,产生乡绅和城乡中产阶级为代表的新兴阶层,其中的乡绅和农村中产阶级仅见于英国。一个庞大而昌盛的中产阶级的成长,某种程度上既是现代性的起因,也是它的结果。

——摘编自徐浩《自上而下:英国原生性现代化起源》

材料二 英国是第一个工业化的大国,也是第一个呈现衰落特征的现代西方工业国家。英国的繁荣依赖于两个十分重要的条件,一是其控制殖民地的能力,二是其他国家的工业落后于英国。随着英国海外的殖民扩张,英帝国的领地遍及全球,成为所谓的“日不落帝国”,这固然增强了英国的实力,同时也潜伏着无法有效控制其领地的危机,英国的殖民统治唤醒了当地人民的民族主义情绪。英国海军崛起和衰落与英国经济之间密不可分的联系,随着技术进步以及洲级大陆的工业化,海权逐步让位于陆权。马歇尔提出:“英格兰将来在世界各国中所处的地位必定取决于其保持工业领先地位的程度。她不可能是唯一的领导者,但她可以是领导者之一。”在1870年以后,其高峰已经过去,英国开始被美国、德国等后起的工业化国家超过。

——摘编自陈晓律《近代英国兴衰的历史轨迹》

材料三 经济全球化是生产力发展的客观要求、科技进步的必然结果,也是人类社会前进的必由之路、不可逆转的时代潮流。冷战结束以来,经济全球化促进了贸易繁荣、投资便利、人员流动、技术发展,推动了世界经济快速发展,尤其是带动了新兴市场国家群体性崛起。我们主张经济全球化应当是普惠的,就是顺应世界各国尤其是发展中国家的普遍诉求,解决好资源全球配置造成的国家间和各国内部发展失衡问题,使发展既充分又平衡,推动形成有利于世界各国尤其是发展中国家加快发展的全球化。在相互依存已无处不在的今天,各国既要发展好自己,也要思考如何同世界的发展平衡共进。要共同做大并公平分好经济全球化“蛋糕”,让不同国家、不同阶层、不同人群都能参与并享有经济社会发展成果,实现互利共赢和共同繁荣。

——摘编自人民日报《倡导普惠包容的经济全球化》

(1)根据材料一、概括英国现代化的特征;结合所学,指出“两次革命”的内涵。

(2)根据材料,分析英国衰落的原因;从世界货币体系演变的角度,概括英国衰落的过程。

(3)根据材料结合所学,用一句话概括20世纪90年代以来经济全球化的主导趋势;根据所学,分析中国在金融领域如何“顺应世界各国尤其是发展中国家的普遍诉求”。

材料一 中国古代的雇工大都与雇主具有人身隶属关系,长工列于雇主的户籍之中,受雇主管束。由于社会经济发展的冲击,实际生活中雇主与雇工之间的人身隶属关系逐渐松弛。万历十六年,颁布条例,解放了农业短工,使他们在法律上与“凡人”(具有完全人身自由的自由民)处于平等地位。乾隆五十三年,清政府又颁布条例,解放了农业和商业雇佣的长工,给他们以人身自由。至于手工业雇工,明代中叶以后,匠籍制度日益松弛,清代初年,政府颁布谕令,“免山东章邱、济阳二县京班匠价,并令各省俱除匠籍为民。”……乾隆以后,雇工与雇主之间,不立文契,口头约定的工期未满而随时辞工等现象,日益增多。

—摘编自方行《清代前期江南的劳动力市场》

材料二 英国主仆关系演变

| 18世纪前 | 仆人是主人的私人物品,依附于主人而生存。 |

| 18世纪 | 主仆作为共同体,过着和谐平静的生活。仆人们热切关心主人的起居,主人也深深地依赖仆人。 |

| 19世纪 | 仆人不仅仅是一个依附者,而是作为一个正常人群体工作的雇员。 |

| 20世纪 | 随着新技术的应用,家务外包业的发展等因素,主仆关系逐步衰落。1960年英国的仆人数量从1851年的一百万减少到三十万人左右。 |

材料三 新技术革命从20世纪40年代末、50年代初开始。首先是核能技术进步。20世纪30年代原子物理学的迅速发展揭开了核裂变的奥秘,使人工利用原子能成为可能。1946年美国颁布“原子能法”并成立原子委员会,委员会由联邦政府主管并负担大部分费用。几乎与美国同时,苏联也开始发展原子能技术。1949年9月,即美国原子弹爆炸四年以后,苏联也成功爆炸了第一颗原子弹。

科学技术的普及使构成人类文明的各个方面,如劳动生产组织和生产管理等发生了变化。行为科学家美国的赫茨伯格提出“双因素理论”,认为在受人尊重、工作成就感等激励因素被满足时,就能激励员工的积极性。与行为科学平行的还有现代管理科学理论:它把自然科学的最新成果,如计算机、信息论、控制论等与企业管理的各个方面结合起来运用,力求最有效地使用人力、物力和财力。

—摘编自马克垚《世界文明史(下)》

(1)根据材料一,概括明清时期雇主与雇工“人身隶属关系逐渐松弛”的表现,并结合所学,分析上述表现形成的制度因素。(2)根据材料二,概括英国主仆关系的变化。结合所学,分别分析造成19世纪和20世纪主仆关系变化的原因。

(3)根据材料三,概括“核能技术进步”的推动力量,并结合所学,从现代企业管理的角度,简析“新技术革命”的意义。