在文艺复兴时期,不可能也不应当区分古代世界的发现和人的发现,因为它们是合二为一的。

(1)结合所学,说明“古代世界”和“人的发现”分别是指什么;并分析二者之间的联系。

18世纪以来,启蒙思想引发人们对失去人心的政府,或对专横的文化意识形态,或对等级社会制度的反对。

(2)结合世界史的史实,参照范例,论证材料中的某个观点。

民国初期,有人认为:“吾国自通海以来,自悲观者言之,失地偿金,国力索矣。自乐观者言之,倘无甲午(中日战争)庚子(八国联军侵华)两次之福音,至今犹在八股垂发时代。”

(3)结合19世纪末至辛亥革命期间的相关史实,从政治和经济角度说明“甲午”和“庚子”对近代中国社会转型所产生的影响。

中华人民共和国成立以来,全国人大农村代表所代表的人口与城镇代表所代表的人口的比例不断进调整,如下:

(4)根据上表,概括1979年以后农村代表所代表的人口与城镇代表所代表的人口的比例变化的趋势,并从经济角度分析变化的原因。

材料一 “大历史”(big history)是历史研究的新领域,它是由西方学者在1990年代初提出的。“大历史”研究的出现,与时代背景联系紧密。首先,精密计时革命、DNA的发现、板块构造理论以及宇宙大爆炸理论等为其奠定坚实基础。其次,后冷战时代的趋势也有利于“大历史”研究的出现,比如全球化与环境保护等。与此同时,“大历史”研究也受到了很多质疑——如仅凭现代科学知识能够建构令人信服的宇宙史吗?对历史学家而言,以如此巨大的时间段来探究过去是不是有点不切实际?“大历史”研究能否成为一个明确的史学研究类型,还有待于在时间中去检验。

材料二

| “大历史”研究的代表著作: 《大历史——虚无与万物之间》(大卫·克里斯蒂安等著) 目录(节选) 第1章宇宙、恒星和新化学元素 第3章生命的出现 第7章农耕文明时代的非洲-欧亚大陆 第10章迈向现代革命 第13章未来的历史 |

材料三 中国是一个“古老文明与现代国家形态几乎完全重合的国家”,“有能力汲取其他文明的一切长处而不失去自我,并对世界文明做出原创性的贡献”……当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新,这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代。从历史长河、时代大潮的内在关联中,探究历史规律的“大历史观”应运而生……“大历史观”是以唯物史观为理论基础,赋予其时代的、民族的和学科发展的新内容,而不仅仅是历史认识领域时空的扩大或延长。它广泛汲取中国传统史学、外国史学(包括“大历史”在内的西方史学)的积极成果,使之在实践中不断丰富和完善。

(2)依据材料,结合所学,简述我国“大历史观”产生的背景。材料一 “六经”作为先秦的重要典籍,经孔子整理后,成为儒家的经典。后来《乐》经失传。汉代,“五经”流传,并出现了对“五经”的注释、训诂等方面的学问,称为经学。建元五年,汉武帝设立五经博士,被认为是经学确立的标志,“五经”成为社会公认的经典。此后,儒学的发展便采取了经学的形态。因儒学章句繁杂,注疏极不一致,唐太宗时,孔颖达等人撰定《五经正义》,后颁行全国。经学至此虽归一统,但长期以来墨守成规,僵化缺乏生命力,明显呈现出衰颓趋势。唐末及五代时期儒家的道德信念逐渐丧失。宋代学者掀起了儒学复兴运动,重建对儒家道德的信仰,他们力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务。朱熹将《大学》《中庸》从《礼记》中抽出,与《论语》《孟子》合编为“四书”,并为四书做注,“四书”之名确立。明初沿元之制,尊奉程朱理学,编纂颁行《四书大全》《五经大全》诸书,用于科举取士。

——摘编自姜广辉《中国经学思想史》等

材料二 从周朝的翻译活动算起直至五四运动前为止的近3000年间,我国翻译活动经历了3次高潮。第一次翻译高潮是东汉至唐宋的佛经翻译。东汉到唐宋时期大量印度梵文佛经被翻译成中文,使印度的佛教和文化开始大规模地传入中国,对哲学、文学、艺术和民间风俗等产生深刻影响。明末清初,许多西方传教士来到中国。他们不仅带来了西方的宗教,还带来了西方的科学,由此引发了中国翻译史上的第二次翻译高潮,即明末清初的以科技翻译为主的翻译活动。第三次翻译高潮是鸦片战争后至五四运动前的西方科学、政治思想和文学作品翻译。这个阶段李鸿章设立了江南制造总局翻译馆,翻译了大量的自然科学书籍。严复、梁启超、林纾等翻译家译介了西方政治思想、科学方法的著作和西方文学著作。

——摘编自张永中《论中国历史上翻译高潮产生的成果对中国文化的影响》

(1)阅读材料一并结合所学,评析经学的产生与发展。

(2)阅读材料二并结合所学,分析三次翻译高潮的影响。

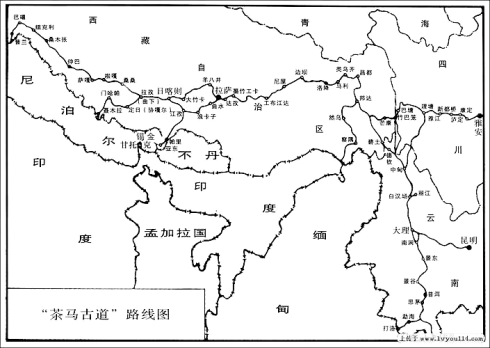

材料一 茶马古道是一条主要穿行于今藏、川、滇横断山脉地区和金沙江、澜沧江、怒江三江流域,以茶马互市为主要内容,以马帮为主要运输方式的古代商道。它兴于唐家,盛于明清。藏区产骡马而需要茶叶,川、滇地区产茶叶而需要骡马。宋期时西南边成为茶马互市的主要市场。元在通往西藏的道路上开驿路、设重驿站。明清时期加强对驿站的管理

——摘编自《茶的丝路》等

(1)读上图,描述中国通往境外的茶马古道的路线。

(2)依据以上材料并结合所学,说明茶马古道对中国统一多民族国家发展的促进作用。

材料二 民族观念扩散的趋势,可以从当时最具影响力的报纸之一—《申报》相关词汇使用频率的变化中看出端倪。“中华民族”一词在《申报》首次出现是1912年,孙中山以临时大总统名义发布对外宣言:“吾中华民族和平守法根于天性,非出于自卫之不得已,决不肯轻启战争。”到1919年年底,“中华民族”一词在《申报》可检索到30条1920年后星现渐增多的势,1928年进一增加到183条,1939年更达到371条,

——摘编自黄道炫《战时中国民众的民族意识》

材料三

(3)阅读材料二和材料三,田绕“中华民族观念的扩散”这一主题,自拟论题,并结合中国1912-1945年的重大事件予以阐述。要求:写明论题,史论结合,论证充分

隋唐时期,北京地区没有关于沙尘暴的记载。辽金时代,幽州有“户口三十万,大内壮丽……僧居佛寺冠北方。”同时,有关风沙的记载开始多起来。元代,北京地区在至治三年到至顺二年的9年中有7年出现多次沙尘暴天气。公元1367年,飞沙走石的沙尘暴天气持续了44天。明朝为防边患,长城一带“我每年大放军士,伐木两次”,“四山尽烧,防有伏者”。明代北京地区沙尘暴的频繁和强烈,在历史上是少有的。

根据上述历史材料,概括隋唐至明代北京地区沙尘暴演变趋势。结合所学,分析其原因。

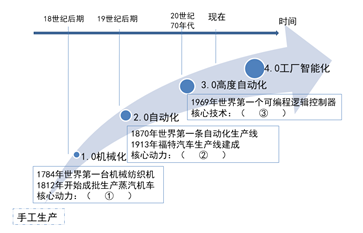

上图《从1.0至4.0》反映了人类制造业的历程和未来趋势,填写序号代表的相关信息,结合史实,简要分析制造业和运输业的进步对世界市场的影响。

7 . 国家治理•民族觉醒•国际合作

材料一甘肃省放马滩出土了七幅战国时期的秦国地图,反映出统一的图例和基本的比例。其中,邽县行政区图是已知最早的行政图。湖南省马王堆汉墓出土的《长沙国南部地形图》,描绘了长沙国南部的地理和政区状况。图中山脉坐落、山体轮廓和走向均用闭合曲线中填绘细平行线表示,是最早的科学的地貌表示方法。

1708—1718年,由康熙帝主持、来华传教士与清朝官员协作,采用西方三角测量法对清朝全境进行了大规模的经纬度测量,其范围南到海南岛,东北达黑龙江及朝鲜,东南到台湾,西至西藏和新疆,在此基础上绘制出完整的国家疆域政区地图——《皇舆全览图》。

(1)①依据材料一并结合所学知识,概述从战国至西汉地方行政制度的演变。

②分析康熙时期能够绘制出完整的国家疆域政区地图的条件。

材料二近代学者梁漱溟认为,受西方影响,19世纪90年代至20世纪30年代的中国民族自救运动分为两个阶段,其区分在第一次世界大战。此前目的在于建立一个“近代国家”;此后掉转头来打倒“帝国主义”。此外,中国的民族自救运动呈现明显被动的特点。

——摘编自罗志田《西方的分裂:国际风云与五四前后中国思想的演变》

(2)你如何看待梁漱溟关于中国民族自救运动的观点?运用中外历史发展进程中的重要史实加以论述。

要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。

材料三20世纪中后期世界经济发展大事示意图

注:石油输出国组织包括沙特阿拉伯、尼日利亚、委内瑞拉等成员国,可可生产者联盟包括加纳、尼日利亚、巴西等主要可可生产国,这些组织的宗旨均是协调和统一成员国的相关政策,维护各自和共同的利益。

(3)①依据材料三并结合所学知识,简要评述二战后世界经济发展的趋势。

②概述发展中国家顺应此趋势的举措。

8 . 新材料·新视野·新方法

材料一

由于传统史书对于殷商历史叙述过于简略,故一度有人质疑其是否存在。甲骨文发现后,殷商的历史得以证实。甲骨文记载的商王世系继承与《史记》所载不尽相同,并出现类似“嫡”“庶”的词语;甲骨文反映出商代祭祀分为不同等级,祭祀对象有祖先和天帝、日、月、云、星、山川河流等诸神,祭祀祖先的规模和频率超过了其它神;甲骨文还记载了商王与其它地区的朝聘贡巡之礼、军事联盟之礼、贵族之间的通婚之礼等。

——摘编自陈戌国《中国礼制史》

(1)①依据材料一,指出甲骨文反映了商代哪些社会状况?

②简述甲骨文的发现对历史研究的意义。

材料二

“世界史”和“全球史”是人们研究和认识历史的两种不同视角。严格意义的“世界史”在人们具备全球性地理知识后就出现了。它以政治、军事和外交为框架,把各区域、国家、民族的历史简单拼凑在一起,近代欧洲的发展使得众多史学家把欧洲视为先进和文明的样板。“全球史”出现于20世纪后半期,是当代全球化趋势在历史研究中的反映。它研究的重点是不同国家、地区和文明之间的差别以及他们之间的相互作用和影响,提倡全面客观地看待不同地区、民族的历史,肯定所有民族对人类文明的贡献。

材料三

截止至20世纪末,关于人类全球化进程的起源主要有以下两种观点:

| 观点 | 起源 |

| 全球化500年 | 从新航路开辟算起 |

| 全球化150年 | 从工业革命的传播算起 |

(2)①依据材料二,比较“世界史”与“全球史”两种研究视角的不同点。

②阅读材料三,表明你赞同哪种观点(也可提出新观点),并运用“全球史”的视角简要说明。

材料四

在中国古代,官修史书占据主要地位,君臣纪传构成史书的主题内容,儒家思想成为判断是非的标准。统治者读经书和史书,“经则守之而治身,史则考之而应变”。

近代中国的史学研究出现了新变化。20世纪初,梁启超指出传统史学存在“知有朝廷而不知有国家,知有个人而不知有群体”等弊端。社会经济受到广泛重视,对边疆地区和世界历史的研究日益增多。进化论、唯物史观等先后成为史学研究的指导思想和研究方法,许多史学家编写历史教科书。

20世纪七、八十年代以来,一批史籍整理出来,历史读物出版繁荣,史学研究呈现出百花齐放的局面,除坚持唯物史观外,西方社会学、统计学等方法也被广泛运用,经济史持续成为研究热点,“现代化”等问题成为研究的新领域。

(3)阅读材料四,对中国史学不同发展阶段的特点进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

| A.“有法可依”的法制建设方针 |

| B.确定建立市场经济体制的目标 |

| C.“关于真理标准问题”的讨论 |

| D.经济全球化和区域化趋势加强 |

| A.提出杜鲁门主义 | B.实施马歇尔计划 |

| C.召开布雷顿森林会议 | D.组建北大西洋公约组织 |