材料一 17世纪末叶以后,中国文化信息传入欧洲,使一些学者加强了摆脱传统的信心和依据。孟德斯鸠承认中国的君主专制比较有节制,承认中国的皇帝提倡耕织、兴修水利、实行科举、设置谏官具有发展生产和限制暴政的作用;伏尔泰对中国的政治几乎完全持推崇的态度,他盛赞中国君主以农为本、重视生产的政策与措施,建议法国国王也效法中国皇帝举行春耕“籍田”的仪式。

——陈宣良《伏尔泰与中国文化》

材料二 二战时期,中法为盟友,都为反法西斯胜利做出巨大贡献,也因此结下深厚的友谊,但中法毕竟是不同社会制度的国家,促成它们建交的不止是二战时期的“浅薄缘分”还有一个重要原因“美苏冷战”。当时法国总统戴高乐认为英国是一个高贵的民族,英国人应该有自己的领导权力,不能再受美国的控制和摆布,于是他毅然脱离了美国,追求自主权。而当时的中国与苏联决裂,中苏形式严峻,中法两国都迫切需要一个稳定和平的环境来巩固政权,同时更需要结交其他国家来增强国力,提高国际地位。当然戴高乐支持阿尔及利亚的独立并从越南战争中退出,是中法建交的又一原因。两国有着共同的需求,所以戴高乐就产生与中国建交的念头。1963年他派总理富尔访华,受到周恩来总理的亲切接见,双方在台湾问题上产生分歧,但法国还是同意与中国建交,断绝与台湾地区的外交关系,率先向中国伸出“橄榄枝”。1964年1月27日,法国与中国正式建交,这一重要历史事件被外国媒体喻为“外交核爆炸”。

——吕芳《漫谈中法关系史》

(1)根据材料一并结合所学,概括指出法国启蒙思想家推崇中国文化的内容,简析其原因。(2)根据材料二并结合所学,说明中法建交的历史条件。中法关系的独特历史塑造了独特的“中法(建交)精神”,请尝试概括“中法精神”的内涵。

材料一 在国际新闻界同仁眼中,中国共产党领导下的陕甘宁边区、敌后抗日根据地充满神秘色彩,极具新闻价值。有数据表明,1936年到1945年,与中共抗日根据地有过直接接触的欧美人士达数百人,其中74人到访过延安。他们成为中国共产党对外传播的重要力量。1943年中共设立中央宣传委员会,毛泽东亲自主抓对外宣传工作。毛泽东在接受英国记者贝特兰采访时强调,“我们的工作,是以不疲倦的努力,解释现在的形势,联合国民党及其他一切爱国党派,为扩大和巩固抗日民族统一战线,动员一切力量,争取抗战胜利而斗争”。面对国民党新闻封锁,中共统筹规划,设立“香港八路军办事处”、长江局国际宣传委员会等对外宣传管理机构,有针对性地实施组织传播。

——谢杰:《延安时期中国共产党对外传播实践经验梳理》

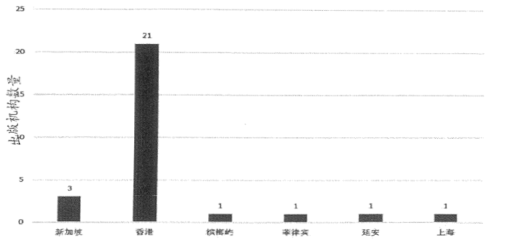

材料二 下图抗日战争和解放战争期间中国共产党对外出版机构和刊物创办、发行地

——陆玥《新中国成立前中国共产党对外出版工作经验与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析抗战时期中国共产党重视对外宣传的背景。(2)根据材料,指出抗日战争和解放战争期间中国共产党对外宣传出版工作的特点。综合上述材料并结合所学知识,简析其意义。

| A.学习西方的绘图技术 | B.旨在提高国人的海防意识 |

| C.利于海上贸易的发展 | D.体现近代主权观念的加强 |

材料一:美国军事理论家马汉在1890年提出“海权论”,认为“海权,包括海上军事、经济力量等一切可以增强海上力量或者是海洋控制权的东西,足以能够使一个民族成为伟大民族”。他还强调,建立海权需要有一定的地理条件,比如该国是否拥有海岸线、良港等,同时也需要人口、资金等大量资源,因此从古至今都必须是国家行为,岛国英国比法国更加坚定地向海洋发展,才拥有了海权乃至世界霸权。海权论的问世使建设世界一流常备海军的观点在美国占了上风。西奥多·罗斯福就任海军部副部长后,很快制订了一份从西班牙手中夺取古巴和菲律宾的方案,并开始谋划洲际运河的开凿。到20世纪初,海权论在美国得到了全面实践。

——吴献东《海空天5000年:大国文明与力量简史》

材料二:1904年英国历史地理学家麦金德提出了“陆权论”的主张;他提出:“谁控制了心脏地带(欧亚大陆中心腹地),谁就控制了世界岛(指欧亚大陆),而谁控制了世界岛,谁就控制了世界。”他认为从16世纪以来,海军力量无与伦比的机动性使海洋国家称霸世界,但随着交通技术变革,这种机动性的优势在19世纪不复存在。他警示英国必须提防陆权国家的兴起带来的挑战。

——周桂银《国际政治中的外交、战争与伦理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析马汉提出海权论的历史依据。并结合史实说明“海权论在美国得到了全面实践”。(2)根据材料二并结合所学知识,指出英国陆权论出台的时代背景。综合以上材料,谈谈海权论和陆权论内在的共通之处。

材料一 在欧洲启蒙思想的影响下,英国于1754年成立了艺术学会。艺术学会通过展览、评奖等促进艺术、生产和商业的发展。一批艺术学会的艺术家于1760年首次举办了专门艺术展览,对大众开放。虽然展期只有两个星期,但参观的人数却有几千人,门票收入都用来资助贫困潦倒的艺术家。后来,这些艺术家创建了皇家美术学院,每年定期举办艺术展览。

——摘编自周秀琴等《世博会简史》

材料二 1851年伦敦万国工业博览会的成功鼓舞了法国精英。1853年3月8日,拿破仑颁布法令,宣布于1855年5月1日举办世博会。对1855年世博会的主办者而言,核心目标是反映在帝国统治下法国所取得的工业、农业与艺术成就。他们还意图证明帝国政权是稳定、繁荣、文明与进步的保障,借此推动法国民众对第二帝国的文化认同和体制认同。1855年,巴黎世博会拉开了巴黎乃至欧洲大陆一系列世博会的序幕。

——摘编自曾迪辉《1855年巴黎世博会探析》

材料三 1928年11月,在法国召开了巴黎外交会议,与会的31个国家签订了《国际展览公约并成立国际展览局。在国际展览局的指导和协调下,世界博览会趋于规范化。截至2009年12月,国际展览局共有156个成员国其中大多为发展中四家。除筹备举办传统的世界博览会以外,在1960年至2009年间,9个国家举办了18届园艺世博会。在1933年至1996年间,意大利米兰筹办了13次装潢艺术与建筑博览会,博览会品类进一步丰富。

——摘编自周秀琴等《世博会简史》

(1)根据材料一、概括18世纪英国艺术展览产生的背景和特点。(2)根据材料及所学知识,归纳从18世纪到21世纪博览会的发展趋势及意义。

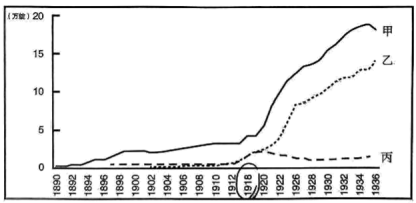

| A.华商、日商、英商 | B.日本、华商、英商 |

| C.英商、华商、日商 | D.华商、英商、日商 |

材料 同中央一样,地方上也存在着多种途径的司法行政。这主要存在于京畿和少数民族聚居的地方。京畿“内奉京师,外表诸夏”,有着特殊的地位。历代在京畿设官分职,其权限和级别都高于其他地方。京畿地区的司法工作由首都各级行政长官负责,除处理本地区的诉讼之外,在一般情况下,“凡中都之狱,皆受听焉。小事则专决,大事则禀奏”,直接对皇帝或中央司法机关负责。中央的司法机关也兼管京畿的一部分司法工作。京城的治安机构一直多于地方,而这些治安机构都有兼理词讼的职责。此外,在京的中央机关,包括各部、院、寺监、府、侍从、警卫等机构,在一定程度和一定范围内也拥有与本部门有关的司法权。因此,京畿地区的司法行政总是多途并存。

少数民族聚居地区,不是地处“蛮荒”,就是该民族上层人士占统治地位。地处“蛮荒”者,有都护府、羁縻府、州或土官的设置,司法审判大多是“汉人用汉法,夷人用夷法”。而少数民族占主要地位时,各地方大都保留着本民族原有的行政体系,因此在司法审判上也与其他地区不同。如金代的猛安谋克制、清代的八旗等,在地方上与州县并存,又有各自的系统,并拥有相对独立的司法审判权。在这种情况下,凡涉及本民族的诉讼则自理,而事涉地方的则与地方长官会审,不同人犯采取不同的处置方法。

——摘编自韦庆远、柏桦编著《中国政治制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代京畿和少数民族聚居区司法行政多途并存的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代司法行政制度的特点及其影响。

材料一 据梁启超的《西学书目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896年),刊印各类西书共353种,其中科技类译著不下300种。这些科技译著涉及当时西方科技的各个领域,如天文学、物理学、数学、化学、生物学、地质学以及冶炼、化工、开采、纺织、医疗等。西方科学界的各种学说也被介绍到中国,如太阳黑子理论、生物进化学说等。牛顿、哥白尼、伽利略、达尔文等科学巨匠,逐渐为国人所了解。

20世纪初,中国科学社、中华工程师学会、天文学会等先后成立。1912年,詹天佑发起成立了“中华工程师会”,会员涉及各个领域,詹天佑要求他们“各出所学,各尽所知,使国家富强,不受外侮,足以自立于地球之”。20世纪20年代初,胡适谈到:“这三十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位;无论懂与不懂的人,无论守旧和维新的人,都不敢公然对它表示轻视或戏侮的态度。那个名词就是‘科学’。”

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

材料二 1953年2月至6月,钱三强率领中国科学院代表团访问苏联,建立了两国科技界之间的对口联系。1954年10月,中苏两国政府又签订了“中苏科学技术合作协定”,决定在互相提供科学技术资料、互相聘请技术专家、互相接受实习生和留学生、互相接待技术考察专家等方面进一步发展合作关系。苏联政府先后派遣了800多位专家到中国任教,帮助中国高等院校开设新专业150个,建立实验室500多个。从1950年到1953年,我国派出留学生和研究生1700多人去苏联,1954年到1956年,又派出留学生4600多人、研究生1200多人去苏联学习。这批留学人员,后来成为新中国科技事业的骨干。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述近代前期中国科技事业的发展状况及其意义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期与苏联发展科技合作关系的背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国近现代科技事业发展的启示。

材料 清末的史书市场

1902年,书商在金陵乡试场前统计:“所销之书,以历史为最多,”《史论类纂》广告谓:“自维新后,试场、学堂莫不以历史试士,统观两场题目,均须切实史事。”书籍市场上,史论类书籍和西史书籍被士子广泛购阅,读史风气渐开,“通知今古,兼习外事”成为风尚。1902年,梁启超在其发表的《新史学》中言;“《二十四史》也,《九通》也……此等书皆万不可不读。”此一观点颇受趋新人士和举子的赞同。史书发行泛滥于市,泥沙俱下,《瀛寰志略》等史地书籍和《明治维新史》等外国政治史也分外畅销。底层读书人心目中的“史论”“史学”与“历史知识”等概念几乎画上等号,并无明显分别,“简”“速”“全”成为购买史书的标准,原本令人望而生畏的厚重史籍经由市场筛选简化,成了“可读之书”。时人多评举业史书难脱词章窠臼,不足为史著,只不过是将策论新瓶装旧酒,商业繁盛与质量低下形成鲜明的反差。

——摘编自王乐鑫《清末科举改制前后的史书市场》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末史书市场繁荣的原因,并简析史书市场繁荣背后暗藏的危机。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈中国史书业的出路在哪里?

材料一 明代的监察制度实行从中央到地方的垂直领导,它独立于中央各部和地方政府,形成了皇帝对整个官僚系统的全面监控,大致包括御史制度、言谏制度和地方监察制度。监察机构的监察范围广泛,上至官府,下至民间,包括行政、司法、军政、财政、教育,甚至思想和学术领域等,都在监察之中。同时为了保证监察机制的规范运行,还开展了大规模的监察立法活动。例如,洪武二十六年(1393年)前后相继出台了《宪纲总例》《纠劾官邪规定》《出巡事宜》《巡抚六察》等一系列监察法规。

——摘编自李丽《试论明代的监察制度》

材料二 1987年8月,国务院发布《关于在县以上地方各级人民政府设立行政监察机关的通知》,各地随即设立了省(区、市)、市(地、州、盟)、县(市、旗、区)三级行政监察机关,有的地方在乡、镇也设立了行政监察机构。从监察对象来看,《行政监察条例》《行政监察法》出台后,明确为“对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察”。从领导体制来看,地方各级人民政府监察机关受本级人民政府和上级监察机关的双重领导,监察业务以上级监察机关领导为主。这对构建具有中国特色的国家监察体系和反腐败体制,推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要的意义。

——摘编自刘晓峰《新中国成立以来我国监察制度发展历程、演进趋势及改革目标》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出两种监察制度的共通之处。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明两种监察制度产生的不同影响。你从中得到了哪些启示?