材料 清同治十三年(1874年),清廷朝野又起海防与塞防之争。时任直隶总督的李鸿章上奏首先强调“东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,聚集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局”。其后向朝廷表态自己洋务涉历颇久,闻见稍广,彼此长短相形之处,知之较深,练兵、制器、购船诸事,是当务之急,若在因循不办,后患无穷。同时李鸿章认为新疆各城自乾隆年间始归版图,无事之时每年需兵费高达三百余万两,论中国目前力量,既备东南万里之海疆,又备西北万里之饷运,只会“困穷颠蹶”,故“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘”。除李鸿章外,持海防论者还包括两江总督、湖广总督、浙江巡抚、福建巡抚、江西巡抚、督办台湾军务钦差大臣。先任闽浙总督后转任陕甘总督平定当地民变的左宗棠上奏首先表示“东则海防,西则塞防,二者并重,此皆谋国之忠,非一己私见”,只是泰西诸国其志专在通商取利,商贾计日求赢,非不得已,不敢发难,而收复新疆,是保有蒙古,保有蒙古又是拱卫京师,“不图归复乌鲁木齐,难保贼匪不复啸聚肆扰近关(都城附近的关隘)”。同时左宗棠指出东南海防资金可以自筹,而朝廷所欠陕甘军资粮饷累计已达三千万之巨,自己“每至冬尽腊初,辄绕帐彷徨,不知所措”。最后左宗棠主动向朝廷交代兵马粮草安排,并且表示“臣年已六十有五,正苦日暮途长,乃不自忖量,妄引边荒艰巨为己任,虽至愚极陋,必不出此”。

——摘编自徐志频《左宗棠与李鸿章》

(1)根据材料并结合所学知识,分析清廷海塞防之争的背景,并指出争议的结果及其原因。(2)结合中国近代史所学知识,谈谈你对政见之争的认识。(要求:归纳两个认识,史论结合,史实准确,逻辑清晰)

材料一:澶渊之盟在中国历史上是一个迭经争论的题目,有些读史的人认为宋朝不能在开国之初,一鼓作气先攻下契丹,既承认辽政权的存在,又开“岁币”之滥觞,以后两宋之“积弱”,只有使局面江河日下。所以澶渊之盟是一种地缘政治的产物,表示这两种带竞争性的体制在地域上一度保持到力量的平衡。

——摘编自黄仁宇《万历十五年》

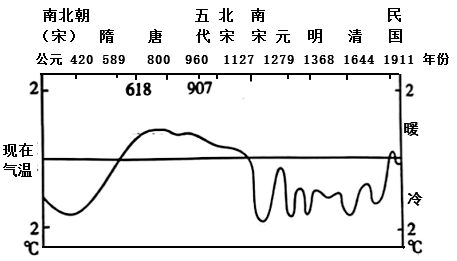

材料二:

——据邓小南《王安右与他的时代》

(1)结合上述材料概括澶渊之盟出现的背景条件,两种分析是否恰当,还可以补充哪些史料。(2)澶渊之盟在中国历史上是一个迭经争论的题目,请谈谈你的看法。(表述成文,史论结合,逻辑严谨)

2021年热播的电视剧《觉醒年代》,回溯中国共产党从起源、孕育到诞生的整个过程,生动再现20世纪初期的历史大变局,是一部重大革命历史题材的主旋律史诗大剧。

材料一 《觉醒年代》第一集,开篇即以旁白的形式交待该剧的历史背景,“那是在1915年第一次世界大战爆发的第二年,国际国内形势非常紧张”,并通过以下几个精心设计的视觉式的隐喻镜头来表现。

镜头一:一个大仰角拍摄的骆驼脚掌几乎覆盖了整个画面,只用这一个镜头就表现出当时中国正处于重重压迫之下,且观众的代入感很强,会产生一种被踩踏的感觉。

镜头二:骆驼进入北京城,用了大量的特写和慢镜头来表现车辙。“车辙”在剧中是一个带有高度隐喻和象征性的细节逻辑:自两千多年前秦始皇用“车同轨”框定中国的车辙以来,直到剧中故事发生的时代,中国还在沿用古老的车辙。

镜头三:骆驼商队、老百姓的车、北洋士兵的马队,都要从“车辙”上踩踏过去,隐喻中国还在固守原来的老路。

——摘编自徐妮娜《浅析革命历史题材剧〈觉醒年代〉中的隐喻镜头》

材料二 《觉醒年代》在创作上更加贴近受众,以书写青春破题主旋律。该剧以“南陈北李”为主人公,跟随其人生轨迹,以《新青年》杂志为主线,将历史事件、历史人物和思想潮流串联起来,将故事主体聚焦于一群充满活力的年轻人身上:不仅有和常人一样喜怒哀乐的陈独秀,还有与工人做朋友的李大钊、以笔杆为利剑的鲁迅以及紧跟先辈脚步、积极寻找救国之路的毛泽东和周恩来等。年轻受众对这样一群有梦想、有不足、受挫折也不言弃的年轻人更能有共情体验。

——摘编自王悦《〈觉醒年代〉给主旋律影视剧的成功启示》

作为历史的观察者,谈谈你对该电视剧以《觉醒年代》命名的理解。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑正确,条理清晰。)

材料一 乾隆二年(1737年),中央政府拟定十条标准评选“优秀农民”;同时,每年秋季丰收后,各个州县必须查找属地中的农民作为“典型”汇报上级,而后全国范围内统一奖励“农业先进”……针对许多地方官员春天出借粮食后,“年底尚无仓收申送”这一现象,制定了严格规定,要求应该填补粮库的粮食必须在“本年十一月内买足”,否则,追究粮库官员及其上司的责任,“春间出粜,秋成买补,定限昭然”。另外,据相关记载,乾隆四十六年(1781年),勒尔谨、王亶望一伙捐监冒赈、贪污粮款共侵吞上千万两银子的营私舞弊案全部暴露。案发后,勒尔谨被勒令自尽,王亶望被立即处斩。

——摘编自李晓巧《清朝政府如何维护粮食安全》

材料二 农业落后,是苏联当局非常头痛的一个问题。苏共二十六大(1981年)以来,苏联拟定了一系列发展农业的新措施,主要是制定并实施食品纲要,统筹安排农工综合体内各个环节的发展;进一步改革农业管理体制,扩大农庄、农场自主权;放宽、扶植私人副业等。虽然采取了一些措施,但苏联当局把主要力量放在扩军备战上,对阿富汗的侵略、对越南等国的“援助”每年要花费巨额开支。加上苏联一贯牺牲农业发展工业等弊病,苏联要想实现粮食过关,“基本解决”粮食问题,绝非易事,更不是几年内可以办到的。

——摘编自《从粮食一路减产看勃列日涅夫时期苏联民生问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括乾隆时期维护粮食安全的主要措施,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析苏联粮食问题出现的原因,并谈谈苏联粮食问题对我国的启示。

材料一:为什么欧洲在19世纪后期的大扩张应被称为新帝国主义呢?……因为帝国主义同人类文明一样古老,罗马人就是帝国主义的。它们征服了欧洲的大部分地区和近东,并统治那些地区达数世纪之久。……这种19世纪后期的欧洲扩张就它对殖民地和附属地的影响而言,完全是前所未有的。欧洲的生气勃勃的经济开始以各种方式包围和改变殖民地的经济结构和社会结构。发生这种情况是因为如我们已知道的那样,工业化的欧洲需要为它的剩余资本和制造品获得原料来源和市场。

----摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:二战后,世界民族独立运动风起云涌,殖民主义转向新殖民主义。列强在放弃直接政治统治的过程中,软硬兼施,通过扶植亲西方的“温和派”上台、参与独立国家宪法起草、订立各种条约协议等方式间接控制新生国家,极力架空这些国家的主权……二战后新兴发展中国家,资金短缺、投资乏力,西方国家竭尽全力编织一张遏制发展中国家资金链的大网,将其围困于西方资本主义世界体系⋯⋯近代以来,西方殖民者以传教士为先锋,企图改造亚洲、拉丁美洲和非洲人民的宗教信仰,从文化价值层面进行深度渗透。殖民者秉持“白人优越感”,心怀根深蒂固的“欧洲中心论”,竭力在各殖民地推广西方语言,进行西化教育,西方逐渐在不发达国家培养出一代代蔑视本土文明、缺乏文化自信、心仪资本主义文明的“新精英阶层”。可以预料,随着时间推移,新殖民主义还将披上其他外衣。只要资本主义不灭亡,新殖民主义就有生存土壤,新殖民主义就不会消亡。

——摘编自毕健康《新殖民主义之“新”》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析19世纪后期欧洲出现“新帝国主义”的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出“新帝国主义”与“新殖民主义”侵略扩张手段的共通之处,并谈谈如何应对“新殖民主义”。

“水运与国运”

材料一

材料二 隋炀帝“导洛至河及淮,又引沁水达河”,“皆征百万余人,丁男不充,以妇人兼役,而死者大半”,最终“身丧国灭”。唐中期,为整顿漕运,转运使刘晏从江南调粮,降低关中百姓赋役,招引流民,鼓励商品流通,同时加强兵力以震慑地方节度使和周边政权。此后,从江南到关中的运输时间从9个月左右缩短至40天左右,每斗米的运费从139钱降至34钱。自是“关中虽水旱,物不翔贵矣”。

----据吴鹏《水运与国运》等

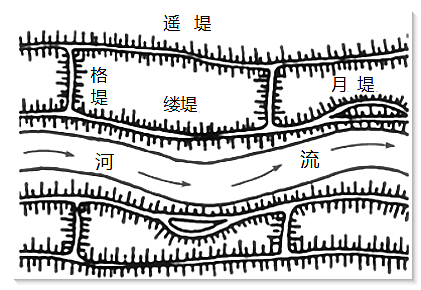

材料三 面对黄河泛滥,明代采用“筑堤束水,以水攻沙,蓄清刷黄”的方略,设计了四种类型的堤坝:缕堤束窄河道,利于水流冲沙;遥堤防范缕堤溃决;在容易决堤的河道弯曲处加筑月堤;格堤能给缕堤提供物理支撑点。此后10余年间河道稳定、行水通畅。

----据刘成等《黄河下游治理方略的历史回顾》

简析上述材料对“水运与国运关系”的研究角度,并谈谈你从中得到的启示。古代中国是一个史学大国,也是一个史学强国。历史学是帮助人们认识历史的主要路径,重视历史,揭示历史发展的规律,必须重视史学探究。

材料一《北史·柳虬传》中有言:“古者人君立史官,非但记事而已,盖所以为监诫也”。历代史家皆认为“纪政治典章因革损益之故,与夫事之成败得失,人之邪正,用以彰善瘅恶,而为法戒于万世”;“史之为务,申以劝诫,树之风声,其有贼臣逆子、淫君乱主,苟直书其事,不掩其瑕,则秽迹彰于一朝,恶名被之千载”。刘知几在《史通》中说“史之为用,其利甚博。乃生人之急务,为国家之要道”。龚自珍把“去史”看作是“亡国”的先声,告诉人们“史亡国必亡”的深刻道理。

—摘编自杨共乐《中国传统史学是一门治国之学——以古代中西史学比较为视角》

材料二 1902年梁启超《新史学》的发表,标志着20世纪初新史学的初步建立。此文开篇,即对传统史学猛烈批判,将传统史学的弊病归结为“四蔽”:“一日知有朝廷而不知有国家”“二日知有个人而不知有群体”“三日知有陈迹而不知有今务”“四曰知有事实而不知有理想”。但同时,梁启超也认为:“历史者何?叙人种之发达与其竞争而已。舍人种则无历史”。“春秋立三世之义,以明往古来今天地万物递变递进之理,为孔子范围万世之精意。”“史学者,学问之最博大而最切要者也,国民之明镜也,爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达,列国所以日进文明,史学之功居其半焉”。

—摘编自徐国利《中国传统史学与近代新史学的创建及历史解释学的阐释——以20世纪初梁启超和章太炎的新史学为中心》

材料三 马克思主义学者也批评清代考据学未竞全功。翦伯赞认为清代学者的考据学完全拘束在文献材料之中,以文献考证文献。马克思主义学者认为乾嘉学派的考证方法只是史学方法进化中的一个阶段。“假如把史学方法比作镜子,则乾嘉学派的方法是铜镜,逻辑学的方法是玻璃镜,而科学史观则是X光线”。范文澜也说:“甲骨钟鼎,经传诸子,史书地志,小说笔记,哲学宗教,诗文考证,歌谣戏曲,凡此种种,无不属于历史的研究范围之内……要了解中国历史比较近真的情况,却又必须这广泛纷乱的大堆史料中去寻找”。马克思主义学者对传统文献的发掘利用与实证派学者呈现出明显差异,记载、反映社会经济和下层民众的史料文献被置于中心地位。

—摘编自陈峰《传统史学与中国马克思主义史学范式的构建》

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对中国传统史学的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括梁启超新史学的特点,并分析其形成原因。

(3)根据材料三,简析“马克思主义史学是一种新的范式”。

材料 从古至今对民族主义的不同认识

| 人物 | 主张 |

| 江统(西晋) | 非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同 |

| 李世民(唐) | 夷狄亦人耳…不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家 |

| 梁启超(1903年《政治学大家伯伦知理之学说》) | 则吾中国言民族者,当于小民族之外,更提倡大民族主义,大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也 |

| 孙中山(1906年,在东京《民报》创刊周年庆祝大会的演说) | 因为我汉人有政权才是国,假如政权被不同族的人所把持,那就虽是有国,却已经不是我汉人的国了 |

| 周恩来(1940年《论新阶段》) | 中国民族主义与国际主义并不矛盾,也不冲突。国际主义者在中国必须坚决实行中国民族主义,才能使中华民族得到独立解放,走向国际舞台。同时,中国的民族主义者,必须同情和联合国际主义的运动,才能共同打倒帝国主义的统治,求得国际上真正的民族平等,中华民族的彻底解放 |

材料一 古代中国很早就出现了编纂法典的活动。战国时期出现中国历史上第一部法典《法经》,并经商鞅、萧何等手传至后世。而在两千多年的法典化进程中,最具代表性的便是奠定中华法系、中华法律文化的基石——《唐律疏议》。《唐律疏议》规定了经济制度、土地税赋、徭役、农林牧渔的生产、交通运输、市场交易,涉及政府官制、国家档案与文书的运作和管理、祭礼、丧葬、佛教和道教等的情况。它以“刑名法例为首,实体犯罪居中,诉讼程序置后”。具体而言,在第一篇总则“名例”之后,依次展开分则的各项规定,如“卫禁”“职制”“户婚”“厩库”“擅兴”“贼盗”“诈伪”。在概念方面,《唐律疏议》提出了190余个专有名词。在法律原则方面,《唐律疏议》发展出了“十恶”加重、皇亲和官僚减免、宗法伦理、德主刑辅、老幼废疾减免刑、罪刑相当、罪刑法定、比附和类推、本律优于“名例”、诬告反坐等重大原则。

——摘编自何勤华《法典化的早期史》

材料二 拿破仑大刀阔斧地进行立法工作,先后制定了一系列的法典。《民法典》于1804年3月公布,《民事诉讼法典》于1806年4月公布,《商法典》于1807年8月28日公布,《刑事诉讼法典》和《刑法典》于1811年1月1日公布施行。《民法典》宣布:法律一经颁布,“在法国全境具有‘执行力’”“法律仅适用于将来,没有追溯力”“有关警察与公共治安的法律,对于住在法国领土上的一切人均有强制力”。任何人“不得违反有关公共秩序与善良风俗之法律”,“未经政府允许,接受外国政府所授予公职者”,将丧失法国人资格;“未经政府许可,服务于外国军队组织者,丧失法国人资格”。涉及外国的这两项条文与1793年宪法第5条和1795年宪法第12条颇有相同之处,《民法典》与大革命之间的密切联系由此可见一斑,不同时期的政治制度的密切联系也清晰可见。

——摘编自郭华榕《法国政治制度史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括《唐律疏议》与拿破仑《民法典》的相同点,并分析影响《唐律疏议》制定的因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明拿破仑《民法典》对法国历史发展产生的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对法典编纂的认识。

材料一科技规划的理论源自规划科学。20世纪20年代,苏联提出“规划科学”的思想。1930年,苏联科学院首次制订全面的科学研究计划。1931年起,“规划科学”的思想被引入西方。1940年,美国成立国防科学委员会(后扩展为科学研究与发展局),以集中管理国家实验室、工业实验室、高校实验室、私人基金会和非营利机构等科研力量。1945年,该局局长在报告中系统阐释了政府“为何”和“如何”支持科学,强调国家资助基础科学研究的重要性。该报告被视为二战后美国科技政策的蓝图。

材料二新中国成立以来,制定过多个科技发展长期规划。其中,《1956—1967年科学技术发展远景规划》(简称《十二年规划》)和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》(简称《规划纲要》)的影响尤为深远。

| 规划 | 方针 | 内容摘要 |

| 《十二年规划》(1956年制定) | 重点发展迎头赶上 | 从13个方面提出了57项重要的科学技术任务,在目前人力不足的情况下抓住12个重点;对数学、力学、物理学、地质学等八门科学的发展方向做了说明;对于少数重要的空白和薄弱学科的研究机构,如原子能、无线电电子技术等,必须采取紧急措施,优先给予支持 |

| 《规划纲要》 (2005年发布) | 自主创新重点跨越支撑发展 引领未来 | 选择任务明确、有可能在近期获得技术突破的68项优先主题进行重点安排;确定新一代宽带无线移动通信、重大新药创制、载人航天与探月工程等16个重大专项;超前部署一批前沿技术,发挥科技引领未来发展的先导作用;从学科发展、国家重大战略需求等方面对基础研究进行部署 |

(2)根据材料二,结合所学,谈谈你对我国《十二年规划》和《规划纲要》的认识。