材料一 某纲领指出:让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。……全世界无产者,联合起来!

材料二 第一次世界大战前夕,俄国西部的主要城市已经有了大工厂和相当庞大的工人阶级队伍,其中大约250万工人从事大规模的制造业和采矿业……超过80%的人口居住在农村……大多数的农民生活困苦,对拥有土地的贵族,对沙皇政权,怨恨重重,因此,在反对旧政权的斗争中,有可能充当工人阶级的同盟军。

——大卫•科兹《来自上层的革命》

材料三 (布尔什维克)在夺取政权的过程中始终是工人阶级的先锋队和领路人。……布尔什维克在(1917年)11月以彼得格勒苏维埃的名义发动了一次夺权运动。随后不久,莫斯科的政权也被苏维埃夺取。……终于在1920年代末控制了前沙皇俄国大部分地区。

——大卫•科兹《来自上层的革命》

(1)材料一中的“纲领”指什么?无产阶级建立政权的第一次伟大尝试和人类历史上第一次取得胜利的社会主义革命分别是什么?(2)据材料二,分析俄国革命有哪些有利条件。

(3)结合材料三,分析这些条件决定了俄国走上了怎样的革命道路?

材料一 我们必须用尽一切力量,努力争取适合我们情况的政治权威。如果我们继续只是欧洲大陆强国的话,并偎依英国的恩惠而求得一些殖民地的话,我们将限在1866年的政治卑微地位。

——1911年4月本哈特将军《我们的前途》

材料二 这场大屠杀使英国付出昂贵的代价,它一度扩大了帝国的疆域,但却削弱了控制它的实力。英国征服土耳其主要是依靠印度的人力,但是英国对古老土耳其帝国残存部分的主权只不过是历史长河中的短暂插曲。同样,英国也无力保持它的海上优势了,美国和另一个潜在对手日本向它挑战,并且最终超过了它。……从俄国革命的种子里长出一个大帝国,它借助另一次世界大战徐徐登上世界列强的宝座,这个帝国比英国所知的任何帝国都更为强大。

——《第一次世界大战史纲》

材料三 第一次世界大战结束后,战胜国在巴黎召开和会,重新瓜分势力范围,调整列强之间的关系。和会建立了凡尔赛体系,并筹建国际联盟,作为维护战后国际新秩序的工具。与此同时,美日两国的崛起和争斗冲击了以欧洲为中心的传统国际格局,并使远东和太平洋的局势日益紧张。为解决该区域列强之间的矛盾,战胜国又召开华盛顿会议,在承认美国优势的基础上,就拆散英日同盟、限制海军军备和解决中国问题等达成协议。由此,凡尔赛 -华盛顿体系正式建立。

——摘编自王斯德主编《世界现代史》

材料四 第二次世界大战即反法西斯战争的胜利的最重要结果之一,就是雅尔塔体制的建立。二战后的国际政治秩序是雅尔塔体制所确立的美苏两强主宰世界大国霸权政治秩序,它的核心是美苏关系,随着美苏关系力量对比的消长,国际政治秩序发展相应的变化。

——摘编自《世界现代史教学与研究》(1982年02期)

(1)据材料一中德国的政策倾向是什么?为什么1866年德国政府会“卑微”? 你认为每一次世界大战爆发的根本原因是什么?(2)据材料二分析一战对英、美及俄国的影响。

(3)根据材料三和材料四,简要概括凡尔赛-华盛顿体系和雅尔塔体系的相同之处。

材料一 明中期起,徽州商人在江南经营棉布业极为突出。正德、嘉靖时,徽商程楷兄弟,东贾吴,北贾鲁,“乃吴、鲁人皆乐与少君兄弟游”。嘉靖时,歙县程氏、潘汀州和潘仕等皆曾在苏州经营布业。嘉靖、隆庆时人潘次君者,在江淮业盐,南京业典当,浙江业粮食,而在吴地经营棉布。又如吴良儒,即在吴淞江一带,“以泉布起”,经商的同时,时时奉母起居,“捆载相及,月计者月至,岁计者岁输”,以尽孝道。

——范金民《明清时代的徽商与江南棉布业》

材料二 明清两朝全国录取进士51681人,其中明代为24866人,清代为26815人。江南共考取进士7877人,占全国15.24%,其中明代为3864人,占全国的15.54%,清代为4013人,占全国14.95%。总体而言,明清两代每7个进士,就有1个多出自江南。江南进士不但数量多,而且名次前,最为显赫,明代状元近四分之一和清代状元半数以上出自江南,三鼎甲往往为江南人囊括。自顺治十五年到康熙三十三年的14个状元,清一色是江南人。连中三元者,清代全国仅2人,苏州有其一(即钱棨),“三元坊高竖学宫道左”,天下荣之。人称“国朝文运之盛,江苏为最,他省皆不及也”。不仅如此,江南还出现了父子鼎甲、兄弟鼎甲、祖孙状元、叔侄状元等自古稀见的科第盛况。

——范金民《江南地域文化的魅力》

注:材料中的江南地区相当于现在的江苏省范围内的苏州、无锡、常州、镇江、南京五个市,浙江省的杭州、嘉兴、湖州三市,还有上海市,也就是江浙的8个省辖市加上海这1个直辖市的范围,面积大约为40000平方公里。

(1)根据材料一并结合所学知识,简述材料中反映的明清经济现象。(2)请简介棉织业在中国古代兴起的条件及影响?

(3)根据材料二并结合所学知识,总结明清江南科举的特点,并分析其原因。

材料一 地方行政制度改革是北魏孝文帝改革的重要内容。北魏前期,在少数民族聚集的地区广设军镇,相当于州,镇下置戍,相当于郡,对所在地区实行军事控制。孝文帝为推行均田制、三长制,下令将全国分为38州,除北方边境地区外,中原各地全面裁撤镇、戍,改为州、郡、县,地方管理回归汉晋体制。孝文帝还将州、郡、县依所管地区大小、民户多少等,各分为上、中、下三等,各等级地方长官的品级不同,其下所设属员多少也有相应的差别,规定地方长官“依户给俸”,即据民户多少确定俸禄;又将州刺史带将军号的办法推而广之,各州刺史、各郡太守例加将军号,将军府僚属纳入吏部管理,实际管理一州一郡行政事务,这为隋朝时将地方官吏全部纳入朝廷管理奠定基础。“依户给俸”在孝文帝以后停用,而地方行政机构分为三等九级,直到唐代一直没有改变。

——《魏书》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孝文帝地方行政制度改革的主要内容。并简析孝文帝地方行政制度改革的意义。材料二 1115年冬,“阿骨打用杨朴策,始称皇帝,建元天辅,以王为姓,以旻为名,国号大金。”金朝建国后,完颜希尹仿效汉字楷字,合女真语创制女真字,阿骨打“命颁行之”。自大定十一年起,在科举考试中专设女真进士科。女真人在创制、推广本民族文字的同时,积极学习以儒家思想为中心内容的汉文化。金世宗为了让不懂汉文的人学汉文化,命译经所翻译了《易》《书》《论语》《孟子》等,“朕所以令译《五经》者,正欲女真人知仁义道德所在耳”。

——摘编自陈佳华等《宋辽金时期民族史》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括女真人学习汉文化的措施。(3)综上,谈谈你对周边少数民族融入中华民族共同体这一过程的认识。

材料一:在公元前5世纪到公元前3世纪的战国时代,中国出现了一次重大的思想危机,中国思想家产生了强烈的忧虑情绪,出现了激烈的意识争论。这使人联想起公元前5世纪到前4世纪的希腊,以及古希腊出现的后来孕育了科学精神的哲学思想。

(1)根据材料指出中国出现的意识争论指什么?这场争论的历史意义是什么?结合所学知识,指出古希腊哲学的产生有何特点?材料二:希罗多德在《历史》第一卷开头语中说:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果, 他所以要把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘……特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。”

被誉为“中国史学之父”的司马迁在阐述《史记》撰 写宗旨时说:“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”

(2)根据材料并结合所学,希罗多德《历史》和司马迁《史记》的撰史宗旨有何相同?中西两位史学家各开创了哪种史书体例?材料三:中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学。

——恩格斯

(3)运用相关史事“实证”“基督教信仰成为西欧地区普遍的文化符号” 。材料一 中国历代政府始终将粮食视为战略物资加以控制,这导致了古代粮食流通在大多时期处于政府的强力干预中,粮食的自由贸易并未得到充分发展。在古代社会早期,粮食作为商品进行市场贸易的规模很小。西周时期,政府对粮食流通进行干预,至春秋战国时期贩卖粮食逐渐成为商人经营的大宗买卖。秦汉时期,随着封建大统一局面的形成,无论是政府组织的粮食流通,还是作为商品进入市场的粮食流通其规模都大大超过以前。到了隋唐时期,随着大运河的开凿,漕运业的发展以及一大批转相灌注仓的修建,粮食流通出现更为兴盛的局面,并且开始形成南粮北调的格局。宋元时期,在粮食民间贸易中出现了一个新的变化,即商人们开始置流行数百年的“千里不贩籴”的转运原则不顾,而参与粮食的长途贩运,“富商大贾自江、淮贱市粳稻转至京师坐邀其利”。明中叶以后,我国粮食生产的基本形势发生了一定的改变,原来输出粮食的中心区变为输入粮食的缺粮区,原来的“苏湖熟,天下足”被改为“湖广熟,天下足”。这一时期江南区域内的粮食运销是相当繁荣的,如常熟地区外调浙江地区湖州米接济杭州,嘉定县因不宜植稻而“向赖邻邑之米接济”。所以,总体来看,古代粮食流通还是以国家的指令性计划为主,辅以市场调节。这样的流通体制有利于保证国家的急需如军粮、救灾及城市用粮,有利于保持社会稳定,有利于维护统治阶级的统治地位,但却大大降低了粮食流通在保障区域粮食安全方面的作用。

——摘编自吴宾、党晓虹《中国古代粮食流通与粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代粮食流通的主要特点。材料二 新中国成立初期,粮食产量供不应求,粮商哄抬粮价,粮食问题突出。而正是在这一时期,城镇化、工业化开始起步,对粮食供应的数量及质量提出了较高的要求。1953年的《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》正是为了缓解当时粮食供应紧张的情况而出台的,由政府出面控制市场流通粮食,收购农村余粮,分区进行粮食供应,这在一定程度上缓和了供需矛盾。由此,我国进入粮食统购统销阶段。正由于有了政府的干预,以农支工,在粮食产量有限的情况下,国民基本生活需求和工业建设需要同时得到了保障。

——摘编自肖湘雄、周梦芬《保障国家粮食安全的政策回溯与展望》

(2)据材料二并结合所学知识,简析建国初期粮食问题突出的主要原因;指出党和政府为此而采取的措施。材料三 2008年以来,全球性粮食问题愈演愈烈,受地球自身规律,全球气候变化异常,自然灾害频发等因素影响粮食生产量下降。发展中国家追求经济的高速发展,强调工业化,忽视了农业发展。发达国家出于国家安全因素考虑对本国农业实行保护补贴政策,农产品生产过剩,因而实施鼓励出口政策,摧毁了发展中国家的粮食生产后影响了全球粮食的正常生产。经济发展和人民生活水平的提高又使粮食需求量增加;由于能源的紧张,越来越多的粮食被用来转化成新型生物能源……中国必须立足自我,加强粮食安全建设,解决好自身的基本粮食需求;在全球性粮食危机中维护自身的国家利益,加强与各国的粮食合作,推动危机的解决,促进和谐世界的建设。

——摘编自华凌志《全球性粮食危机与中国的应对》

(3)据材料三说明全球粮食危机出现的时代背景;并根据材料,简析当代中国政府应对“全球粮食危机”的创新之处。材料一 秦朝开始,专制主义中央集权制的地方行政体制是郡、县两级制……秦有四十多郡,中央直接管理问题不大,西汉时疆域逐渐开拓,郡国的设置日益增多。汉武帝时达到了一百多个,中央直接管理就有些麻烦。于是,武帝时全国设十三部(后亦称州),在部置部刺史,加上京城的司隶校尉,共十四个……东汉末年,军阀割据,州刺史或州牧成了地方割据势力,从此,魏晋南北朝的地方行政机构变成了州、郡、县三级。

——摘编自宁可《中国封建社会的专制主义中央集权制度》

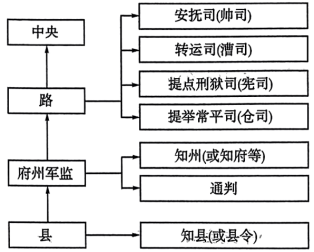

材料二 北宋地方权力分配示意图

材料三 晚清以来,流民大量涌入东北,清政府也逐渐放宽封禁政策,招民开垦,以加强对东北地区的开发。日俄战争后,边疆局势急剧恶化。面对“外有强邻逼处,内有马贼横行”的危局,从封疆大吏到普通知识分子,纷纷呼吁清政府改革东北地区的军府制度。光绪三十三年(1907年),清廷裁三省将军,设立东三省总督,总督之下设三巡抚,分管奉天、吉林、黑龙江行省,行省下分设道、府、厅、州、县等地方民治机构。其中,东三省所设之道,多数为分巡道兼兵备衔,道员兼辖招民招垦、旗民交涉以及蒙务、商务、税收等。道本身具有监察职能,部分道还受理中外交涉事务。道的设置有益于东三省由军府制向行省制过渡及开发边疆、缓解危机。

——摘编王景《清末东三省道设置与作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东汉末年地方行政体制发生了怎样的变化?并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识回答,北宋为强化对地方的管控,采取了什么措施?

(3)据材料三并结合所学知识,概括晚清政府改革东北地区行政制度的原因,并简析晚清政府在东三省设置“道”的作用。

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈谈对地方行政体制变革的认识。

材料一 自公元前8世纪,希腊开始进入城邦时代。城邦的诞生不仅为法律开辟了广阔的用武之地,而且也为人们的思想观念提供了一个自由的空间。希腊人崇尚法律观念、维护法律权威的观念以及“法律面前人人平等”等观念就诞生在这个自由的精神世界之中。

——《浅谈从古希腊到现代西方法治理念的转变》

材料二 第五表凡以遗嘱处分自己的财产,或对其家属指定监护人的,具有法律上的效力。

第七表树枝越界的,应修剪至离地十五尺,使树荫不至影响邻地;如树木因风吹倾斜于邻地,邻地所有人亦可诉诸处理;橡树的果实落于邻地时,得入邻地拾取之。

第九表不得为任何个人的利益,制定特别的法律。

——《十二铜表法》

材料三 美国联邦政府机构示意图

(1)根据材料一,概括古希腊人的治国理念。在这一治国理念下,古希腊建立了怎样的政治体制?

(2)根据材料二,概括罗马法的基本特点。

(3)材料三中,美国建立上图体制的法律文献是什么?体现了什么原则?

(4)结合所学知识,指出新中国成立后为加强民主政治建设进行了哪些政治制度创新。

材料一 至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶整息,至余粮栖亩,户不夜扁(jiong),盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(ren),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,郡(hu)杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料二 明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇商业繁荣,人口密集,有的多达数万人。

——摘编自范文澜《中国通史》

材料三 这一时期(明清)大为繁荣的小说、戏剧也竞相以普通人丰富多彩的生活以及他们的情感追求作为题材,屠夫、小贩、商人、妓女、牧童、村姑、绿林好汉,以至三教九流进入文学殿堂,成为文学中的主人公,“好货”“好色”成为许多作品的共同主题。

——冯天瑜等著《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括江南经济发展的成就,分析东晋南朝江南开发的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清商业发展经济有哪些新现象,用唯物史观解释材料三与材料二的关系。

材料一 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一,概括科举制的作用。结合所学,从选官的标准和方式两个角度说明古代选官制度的发展趋势。

材料二 1906年,孙中山先生在《民报》创刊纪念会上,首次公开提出“五权分立”的思想……所谓“五权分立”是指在统一的“治权”之下实行行政、立法、司法、考试、弹劾五权分治。他在不同场合曾对弹劾权和考试权进行过论述。 1916年7月20日,孙中山先生在发表演说时指出:“立法、司法、行政固可弗论,其他二权,各国之所无者,我国昔已有之。其一为御史弹劾,即皇帝亦莫能干涉之者;其二为考试,即尽人之所崇拜者也。此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃。

——《孙中山全集》(第三卷)

(2)阅读材料二,结合所学,概括孙中山关于选拔官员的主张,并概述其积极影响。

材料三 19世纪中叶,不列颠傲然成为“世界工厂”。工业资产阶级及其代言人从当时最有影响的功利主义观点出发,要求建立一个廉洁、高效的政府。两党制度形成后,某党一旦掌权,极力安排本党骨干分子,占据要害职位,编织关系网络,而另一政党上台后如法炮制。在这种情况下,如何保持政府的连续性和稳定性,成为统治阶级中的有识之士备加关注的问题。恰巧,19世纪前期印度殖民政府和牛津、剑桥两所大学先后进行改革,如实行公开竞争考试选拔人才、奖优汰劣等,为全面实行文官制度改革提供了宝贵经验。一场多国战争成了文官制改革的催化剂。

——摘自阎照祥《英国政治制度史》

(3)根据材料三,概括19世纪50年代至70年代英国文官制度建立的背景,指出西方文官制度与中国古代科举制度的共同特点。