材料一 冷战期间美苏的粮食贸易始于1963年10月。尼克松上台之后推行对苏缓和,美国对苏粮食出口量得到大规模提升。除了卡特政府期间短暂的中断外,美国对苏联的粮食出口一直延续至苏联解体。在这一时期,美国在对苏联的粮食外交中采用“联系战略”,将经济议程与其它议程联系起来,通过相互“挂钩”的方式以绑定经济交易和政治交易。

20世纪70年代的石油危机成就了苏攻美守的冷战对峙格局,为苏联的对外扩张提供了强有力的经济后盾,但同时掩盖了苏联内部的一系列问题,并形成了苏联经济单一依赖能源出口的经济模式。至1984年时,能源出口的收入已经占到了苏联外汇收入的54.4%。之后苏联的外汇甚至有三分之二要依靠向西方国家出售石油;而与此同时,粮食已经占到苏联进口商品的四分之一。“石油—外汇—粮食”构成了苏联粮食贸易的脆弱链条,而苏联对粮食进口的极度依赖,又必将威胁苏联的国本。

材料二 1985年8月,里根政府实施了“逆向石油冲击”战略,迫使中东产油大国沙特阿拉伯猛然将产量提高了一倍多,这导致国际油价在不到五个月时间里从每桶三十美元跌至每桶十二美元。苏联短期内损失了一百亿美元的硬通货,并忍受着油价每下跌一美元就要损失五至十亿美元的绝境。然而此时苏联来不及通过增加产量来弥补损失,1988年苏联石油产量达到峰值之后就开始下降;与此同时,苏联也没有其它可以替代石油的外贸产品了。为了维持基本的生存需要,苏联不得不向西方求援以获得粮食援助和贷款,以至于要通过政治改革来满足西方的附加条件,最终走向了改革失控和解体。

——摘编自《冷战中后期美国对苏联的粮食外交与美苏博弈》

(1)结合材料和所学知识,概括美国在冷战期间对苏全面战略博弈的主要做法。

(2)结合材料和所学知识,分析苏联对美经济博弈失利的历史原因,并谈一谈美苏经济博弈的历史启示。

材料一

《世界古代文明分布示意图》

(1)结合材料一地图和所学,谈一谈你对世界文明发展的认识。

材料二 在雅典,公民都有出席公民大会和担任公职的权利,直接决定城邦的大政方针。

传说公元前753年,古代罗马人罗慕洛斯在台伯河畔建罗马城,开创了王政时代。在王政时代,国王掌握绝对的权力。他是大立法官、军队的首领、大祭祀长,其权力仅仅受到来自元老院和公民大会的遏制。元老院就是元老议会,由不同部族首脑组成。按照宪法和传统习俗,元老院有权通过或否决国王的任命以及判定国王的立法和诉讼。公民大会由罗马的全体男性公民构成,按照亲缘关系分成30组;它授予君主行使权力,而这一点由元老院最后正式批准。

商鞅变法开始于公元前356年,主要内容有:重农抑商,奖励耕织;奖励军功,剥夺和限制贵族特权;强制大家庭拆散为个体小家庭,推动土地私有制发展;在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免。

(2)分析材料二的三段材料,分别指出雅典、古罗马、秦国是如何建设国家的?

材料三 纵贯埃及全境的尼罗河,由发源于非洲中部的白尼罗河和发源于苏丹的青尼罗河汇合而成。流经森林和草原地带的尼罗河,每年7月至11月定期泛滥,浸灌了两岸干旱的土地;含有大量矿物质和腐殖质的泥沙随流而下,也在两岸逐渐沉积下来,成为肥沃的黑色土壤。古代埃及人因而称自己的国家为“凯麦”,古希腊历史学家希罗多德说“埃及是尼罗河的赠礼”。

(3)根据材料三,分析自然环境对古埃及、古希腊发展的影响。

材料一 1922年,梁启超说:“我们这十岁大的中华民国,虽然目前像是多灾多难,但他的禀赋原来是很雄厚的,他的环境又不是和他不适,他这几年来的发育已经可观,难道还怕他会养不活不成,养活了还怕没有出息吗?只求国民不要自己看不起自己,别把志气衰颓下去,将来在全人类文化上,大事业正多着哩。”

——摘编自保罗•肯尼迪《大国的兴衰》推荐序

(1)根据材料一概括梁启超对中华民国前十年发展的观点。

材料二保罗•肯尼迪在《大国的兴衰》中写道:自20世纪50年代初到80年代初,中国工业和农业的年增长率分别为10%和3%左右,国民生产总值的年平均增长率为5%--6%。

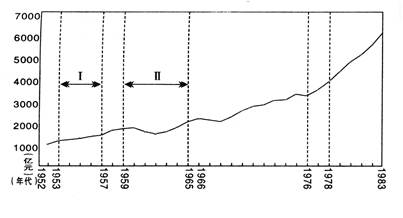

说明:上图为新中国1952—1983年国民生产总值曲线图(根据国家统计局网站数据绘制)。

(2)根据材料二可知,1952—1983年中国经济发展速度整体很快,但中间也经历了几次波折。结合史实,分析中国在时期Ⅱ所呈现的经济发展状况的原因。

材料三 下图是1950年欧洲复兴计划宣传画。下方的等式意思是:欧洲复兴计划=和平+工作。画面上有一桥梁——由与计划相关的欧洲各国的国旗组成桥梁,连接着美国和欧洲。

(3)请结合史实谈一谈对这幅宣传画的寓意的理解。

材料四 中国、印度和某些西欧国家1980—2020年国内生产总值预测(摘编自保罗•肯尼迪《大国的兴衰》)(下图)

(4)结合材料四和所学知识,简要分析肯尼迪对中国1980—2020年的经济发展状况作出上图预测的理由。

材料一:民族主义因工业革命而得到进一步促进,因为工业革命凭借其新的大众交流工具,使对公民进行有效的、无所不包的教导成为可能。因而,民族主义成为19世纪欧洲历史中的一个主要因素,以后又成为20世纪世界历史中的一个主要因素,随着19世纪的逝去,民族主义的性质起了变化。它起初是一种人道的、宽容的信条,这种信条不是建立在手足之情这一概念的基础上。但是,在19世纪后半世纪,它变得愈来愈沙文主义和军国主义,其原因在于社会达尔文主义(注:适者生存,弱肉强食)的影响……

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:和平主义者对民族主义的非难着重于民族主义运动的暴力行为、与军国主义结合以及因爱国侵略主义(Jingoism)与沙文主义(chauvinism)而在民族间产生冲突。在某些国家,如德国,民族象征与爱国性的自负因与过去的战争相关而名声大坏。因此权力争夺和权力斗争一直是国际战争的真正原因,民族主义、军国主义和帝国主义之类的力量,不过是达到夺取权力这种目的的手段。

——摘编自凤凰网《民族主义解释》

材料三:这些“主权国家”以基督徒和“民族国家”的双重名义肆无忌惮地带着对自己以外的民族或国家的厌恶与藐视向世界宣战,用大炮说话,强迫文明古国签订一系列不平等条约。这就是民族主义中的扩张主义最初的外在表现。……第二次世界大战后出现的民族主义内含的进步“民族独立运动”和“民族自治运动”,正是对民族主义中反动的排外主义、扩张主义进行反抗斗争的结果,“正义战胜邪恶”为人类社会的法理,因而各国独立运动取得“节节胜利”自然合天意,符法理,顺民心。

——摘编自凤凰网《民族主义解释》

请回答:

(1)结合材料一及所学知识,概括随着19世纪的逝去,民族主义的实质有何变化,并分析变化的原因。

(2)材料二中所提到的权力争夺的主要内容是什么?民族主义和军国主义相结合会体现出什么特征?

(3)结合上述材料,谈一谈民族主义与战争、和平的关系。

材料一:研究西方汉学的我国学者阎宗临说:“当一国的知识或思想被介绍到另一个国家时,时常变成一种批判的工具,耶稣会介绍中国文化到欧洲,亦不例外。18世纪的思想家利用他们的文献反过来攻击教会,这是当时耶稣会所想不到的。”

——摘编自《谈明清之际的中学西传》

材料二:从一定意义上说,中国近代前期文化是在中西方文化的矛盾冲突与不断融合过程中发展起来的,这一历史过程同西方列强对中国的侵略步步扩大、民族危机逐步加深和中国资本主义的发展历程相适应。梁启超将其概括为,“先从器物上感觉出,再从制度上感觉出,再从文化上感觉出”。陈独秀将其概括为学术觉悟、政治觉悟、理论觉悟三个阶段。

材料三:在2009年10月1日举行的新中国成立60周年庆典上,四幅领袖画像及四个原音重现,象征着新中国发展历程中四座伟大的里程碑,从思想理念层面突出了中国共产党的革命、建设和发展理论的历史演进。

(1)材料一中所叙述的“18世纪的思想家利用他们的文献反过来攻击教会”现象具体指的是哪一历史事件?这对当时的欧洲产生了哪些重要影响?

(2)结合材料二及中国近代前期思想演进的过程,谈一谈中国近代前期思想演进的特点。

(3)结合材料三,从思想层面简要说明新中国发展历程中的四座伟大的里程碑是什么。其本质特征是什么?

(4)结合上述材料,谈一谈你对民族文明的理解。

材料 近代以来世界贸易中心转移简表

| 时期 | 世界贸易发展的历史形态 |

| 地中海时代 | 中世纪地中海地区的主要贸易商品包括丝绸、香料、金属、玻璃、陶瓷和奢侈品等,主要来自东方的中国、印度和阿拉伯地区。奢侈品如珠宝、艺术品和高级纺织品等则主要是向意大利和法国等欧洲城市出口的。城市作为商业中心和交通枢纽,聚集了大量贸易商和手工业者,成为各种商品的集散地,其中以威尼斯、热那亚等城市最为著名。而贸易商则是贸易的主要参与者,他们通过各种贸易形式如委托、担保和合资等方式进行交易,带动了中世纪地中海地区的经济繁荣 |

| 大西洋时代 | 16世纪以后,世界商业贸易中心转移到大西洋。18世纪后半期,一个历史上前所未有的“日不落帝国”被英国建立起来,……帝国本身制度的领先与工业霸权一起,共同将英国推上了世界霸主的宝座。19世纪70年代后的“电气化”,推动了世界范围内的第二次工业革命。19世纪末,重工业开始在世界工业中占主导地位,各国生产力发展的不平衡性十分显著。以工业生产为例,1870年~1913年,美国在世界工业总产量中的比重从23.3%上升到35.8%,德国则从13.2%上升到15.7%,而英国却从31.8%下跌到14%,失去了其“世界工厂”的地位。世界经济贸易中心,逐渐从以英国为核心的西欧转移到以美国为核心的大西洋时代 |

| 亚太时代 | 全球货物贸易也将继续呈现出一系列新的趋势和动态。新兴市场的崛起将进一步改变全球贸易格局。可持续发展和绿色贸易将成为未来的重要发展方向。1970年西欧在美国对外贸易中的比重为30.5%,而亚太地区仅为26.1%,到了1980年亚太地区便超过西欧成为美国最大的对外贸易市场。1994年,美国对亚洲(主要是东亚)贸易总额达3720亿美元,占美国全球贸易总额的36%以上,比美欧间贸易高出30%~40%。美国对外经济关系的重心转移还反映在对外投资关系的变化上。这一变化趋势大致与对外贸易相同 |

——摘编自李德伟译《世界经济二百年回顾》

(1)根据材料,概括世界贸易发展各个时期的特征。(2)根据材料并结合所学知识,分析亚太地区成为当今世界贸易中心的原因,并谈谈世界贸易中心转移的启示。

材料一 古希腊的繁荣是建立在西亚和埃及两千多年文明演进的深厚根基之上的。在公元前8世纪至公元前7世纪,西亚地中海世界出现了文化交流空前频繁、活跃的局面。希腊文明迎来“东方化革命”时期。东方商人、工匠的活动,不仅带来了东方的技术、科学,带来了东方的诗歌、神话,也带来了东方的字母和书写理念。希腊雕塑模仿埃及雕塑,希腊字母源于腓尼基字母,西亚神话成为希腊神话的重要内容。第一批希腊哲学家泰勒斯、赫拉克利特等全都来自小亚细亚西岸的爱奥尼亚城邦。公元前6世纪后,希腊文明迎来爆发性繁荣。伴随亚历山大东征,到罗马征服埃及,希腊文化随着希腊人的足迹迅速扩展,加土统治者的主动推行,希腊文化在地中海东岸地区广泛传播,形成所谓希腊化世界。

——摘编自【德】伯克特《东方化革命》、马克垚《世界文明史》等

材料二 中华文明与周边地区的交流由来已久。公元前4世纪,中国与朝鲜地区在经济上已有联系,此后,中原与周边各国交流更加频繁,至南北朝时期中国与周边国家的册封体制形成。隋唐统一之后,汇聚南北内外多种文化,融合创新,成为光芒四射的世界文化中心。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华典章制度、思想文学、生活方式和文化的观念形态深刻渗入日本、朝鲜、越南,最终形成以中华文明为基础、以汉字为表征的中华文化圈。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“东方化革命”对古希腊文明发展的影响。(2)根据材料一、二,指出中华文化圈与“希腊化世界”的不同特点,并结合所学知识说明形成中华文化圈这一特点的主要原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对文化交流与传播的认识。

材料一 战国后期,荀子继承了孔孟的幸福论,并进一步对幸福与物质、礼欲的关系进行深入探讨,尤其注重幸福的内涵,包括:“成仁之道”的德性幸福;“以义制利”的道义幸福;“以礼节欲”的理性幸福。他指出人要实现真正的幸福:首先,要“化性起伪”,使人性在不断的自我更新中体会到幸福;其次,要“积善成德”,通过善德的不断积累促进幸福的不断增进;再次,要“学至乎礼”,通过“礼”规范人的德行进而保障个体幸福的实现:最后,提倡“国昌民福”,即人的个体幸福体验与个体赖以生存的群体有着紧密的关系。荀子的幸福观为当前我国构建幸福社会提供了重要的思想资源。

——摘编自袁晓娟《荀子的幸福观及其现代启示》

材料二 幸福是古希腊伦理思想的重要范畴,亚里士多德(公元前384~前322)对幸福问题论述是最深刻、最系统的。亚里士多德认为,幸福是某种完善的东西,个人的善固然重要,“城邦的善却是所要获得和保持的更重要、更完满的善”。处于战乱中的国家的国民是很少能够获得安宁幸福,因此,个人是脱离不了所在时代和社会而自谋福气。既然,个人的幸福与城邦息息相关,那么,城邦就有义务建设好城邦并让民众过上幸福生活。城邦建设中法律至关重要,如果一个人不是在健全的法律下成长的,就很难使他按受正确的德性。德性是幸福的重要组成部分,“合理的社会制度、适当的职业、强壮的身体和一定数量的财富”同样不可或缺。在众多伦理德性之中,亚里士多德尤其珍视公正对于幸福的意义。

——摘编自冯骥《浅析亚里士多德的幸福观》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出荀子与亚里士多德的幸福观形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,比较荀子与亚里士多德的幸福观的异同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈荀子与亚里士多德的幸福观给我们的启示。

材料 16世纪前后欧洲人向中国文明的学习,先从科学技术开始,这不仅包括中国古代“四大发明”,还包括陶瓷、冶金、纺织等技术,以及军事技术和兵法等。之后又逐步深入到文化,即价值观、思想和道德。此时的欧洲诸国,一方面,为了争霸就必须加强实力;另一方面,则是针对天主教罗马教廷的“宗教改革”,强调教徒的个性和自由。在这种情况下开始的“东学西渐”,就有了内在的驱动力。但是,并不是所有的欧洲人都愿意接受中国文明。封建统治者(包括教会) 对中国是采取排斥、抵制的态度。主张引进并改造、吸收中国文明的,主要是代表新兴资本势力的变革者,他们逐步完成了对中国文明的引进和改造,同时也变革了欧洲本身,欧洲也由此而发达。

——摘编自刘永拮《“东学西渐”与“西学东渐”》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括16世纪至18世纪欧洲出现“东学西渐”与中国近代前期出现“西学东渐”现象的相同点。(2)根据材料并结合所学知识,分析16世纪至18世纪“东学西渐”对欧洲社会的重大影响,并谈谈你对“东学西渐”“西学东渐”的认识。

材料一:欧洲殖民者和移民不断从欧洲吸收文化营养,将欧洲文化移植到拉丁美洲。而土著在竭力维护、承继拉丁美洲古代文化的同时,也直接或间接地受到了欧洲文化的熏陶。拉丁美洲古代文化和欧洲文化的融合,再加上非洲和亚洲文化的滋润,孕育、产生了一种颇具特色的拉丁美洲新型文化。

——摘编自[美]赫顿·韦伯斯特《拉丁美洲史》上)

材料二:参加反法同盟的欧洲各国君主们担心法国革命引起本国革命,因此设法扑灭法国革命以期恢复旧有的欧洲大陆封建统治秩序。拿破仑政权则通过战争革命的方式来维护法国资产阶级的利益,并巩固法国大革命的胜利。拿破仑将一部分南部斯拉夫人集结在一起,希望他们恢复政治独立。同时,他还进行了一系列意义深远的政治改革和社会改革,废除允许各省自主特权的封建制度,代之以行政集权,创造了发展政治民族主义必不可少的条件,在这个意义上他甚至可以算是几个现代民族的缔造者之一。

——摘编自许丹《论拿破仑战争对欧洲历史进程的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲人的殖民活动对拉丁美洲文化的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出拿破仑战争在欧洲政治文化重构的过程中发挥的作用。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对战争与文化关系的认识。