材料 作为抗日战争的见证者和参与者,《新华日报》关于日本投降的报道篇目多、关注点全、立场鲜明,有较高的史料价值。1945年8月15日,日本天皇在《终战诏书》中将发动战争的动机归为“同享万邦共荣之乐”。《新华日报》从中读出日本军国主义“徐图再起”的阴谋,遂在8月23日的社论《再论处置日本》中揭露了日本法西斯对人民的一再“欺骗”和“压迫”。日本投降过程中,《新华日报》在不同主题的社论中,总不忘提醒民众警惕国民党反动派“假反攻之名,行内战之实”,要一以贯之坚持和延续抗日民族统一战线,为和平民主建国贡献力量。美国在日本广岛、长崎两座城市投下原子弹,大大加速了日本投降的进程。当时的国内外舆论,把原子弹吹得神乎其神,《新华日报》独排众议,发表时评《从原子弹所想起的》,文章写道:“本来应该是为人类生活的幸福而服务的科学,应用在如此猛烈的破坏和杀伤性的武器,我们相信全人类——特别是全世界献身科学的学者们,一定会有很深刻的感慨的。”

——摘编自金亦炜《抗战时期〈新华日报〉关于日本投降报道的研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括《新华日报》的基本立场。(2)根据材料并结合所学知识,分析《新华日报》上述报道的历史作用。

材料一 “夷狄不可为帝王”是自先秦至魏晋华夏社会根深蒂固的观念。十六国时期众多少数民族统治者争正朔、明法统,开少数民族统治者论证自身正统性的历史先河。匈奴人刘渊,以“晋为无道,奴隶御我”为理由反晋,并宣称“夫帝王岂有常哉,大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟德所授耳”,不久称帝。羯族人石勒建立后赵政权后,担心因东晋政权的存在而“书轨不一”,自己的正统地位得不到天下人的承认。对此,徐光劝慰说:“陛下既苞(包)括二都(即占据长安和洛阳),为(就是)中国帝王。”淝水战前苻坚在阐述攻打东晋的理由时说“帝王历数岂有常哉,顾惟德所授耳”;“非为地不广、人不足也,但思混一六合,以济苍生”。少数民族政权排定自己的五行历运,后赵承晋,为水德,前秦与前燕承赵,为木德,后秦承前秦,为火德,北魏建国时承秦,为土德。

——摘编自邓通《十六国胡族政权的正统意识与正统之争》等

材料二 按照中国史学的传统观念,某个王朝纂修前朝历史,就是对前朝具有正统性以及本朝是前朝法统继承者的承认。元朝自从议修辽、宋、金三史之始,围绕着纂修义例,即辽、宋、金三朝“正统性”的问题,展开了长达半个多世纪的争论。一派主张,以辽、金为《北史》,宋太祖至靖康为《宋史》,建炎以后为《南宋史》。另一派则主张独尊宋为正统。元顺帝至正三年(1343年),下《修三史诏》,指出辽、宋、金三朝“为圣朝所取制度、典章、治乱、兴亡之由,恐因岁久散失。合遴选文臣、分史置局,纂修成书……垂鉴后世,做一代盛典”。两年后,修史工作大功告成,这就是我们今天看到的《辽史》《宋史》《金史》。这一撰史原则无疑更加符合五代辽宋金元时期多民族融合进一步发展的客观历史。

——摘编自江湄《元代“正统”之辨与史学思潮》

(1)阅读材料一、概括少数民族统治者家国认同的观念,并分析其影响。(2)阅读材料二、评述元朝关于辽宋金三史的“纂修义例”问题的争议与解决。

材料一 正史及地方志所载湖南湘西永顺事记汇编

| 朝代 | 事件 |

| 宋、元 | 宋初,于永顺设溪州府。(元)至正九年,土官彭万潜自行设立永顺军民安抚司。旋自升为宣抚司。 ——摘编自[清]张廷玉等编《明史》卷三百一十《湖广土司传》 |

| 明朝 | 嘉靖年间,永顺、保靖土司多次听调率兵征讨其他土司叛乱,朝廷赏银二千两,并对战殁的土司子嗣加赠抚恤。嘉靖三十四年,永顺土司彭冀南率土家族士兵参与平定倭寇,与保靖土司同获封赏,有“东南战功第一”之美誉。 ——摘编自(清)张廷玉等编《明史》卷三百一十《湖广土司传》 |

| 清朝 | 雍正时期,永顺土司彭肇槐率子“自请归流”,献忠纳土。雍正七年,清廷裁永顺、保靖、桑植3司,置永顺府,设永顺、龙山、保靖、桑植四县。, ——摘编自《清世宗实录》 筒车等生产工具在湘西地区逐渐普及,生产方式由刀耕火种、渔猎采集逐渐转为农耕,引入了玉米,改善了过去以粟为主的种植结构....出现了“妇女居半”、出售农副产品的商人,以王村为代表的手工业市镇较快发展。政府建立了乾州厅学、永顺县学等学校,地区文化素养明显提高。——摘编自[民国]胡履新等编《永顺县志》 |

材料二 1914年,湖南废除府、厅、州建制,保留道县两级,社会经济文化整体落后的状况长期存在。由于延续了清朝后期的屯租制度,农民负担沉重,永顺等湘西诸县掀起以抗交“屯租”、夺回“屯田”、革除“电制”为中心的运动。1937年,龙云飞和隆子雍等人统一各部队伍,成立湘西革命抗日教国军,取得了革命胜利,队伍几经改编,参与了长沙会战。

——摘编自1987年湘西政协文史资料研究文员会编《湘西文史资料》

材料三 中华人民共和国成立以后,在少数民族聚居地区,实行民族区域自治政策。1957年9月20日,根据国务院第五十七次全体会议决定,设置湖南省湘西土家族苗族自治州。……以十八洞村为样板探索走出一条可复制可推广的精准扶贫好路子,创造了精准脱贫的“湘西样本”。

——摘編自湘西土家族苗族自治州人民政府网站《历史沿革》栏目

(1)根据材料一并结合所学知识,探究湘西土司社会的历史,指出其史料价值,并作出合理推断。(2)根据材料并结合所学知识,以“湘西的变迁”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)。

材料一 20世纪40年代中期到60年代末,美欧日发达资本主义国家在全球性改革浪潮中十分活跃。以美国为例,有1945—1953年的杜鲁门政府的“公平施政”,1953—1961年艾森豪威尔政府的“现代共和党主义”,1961—1963年肯尼迪政府的“新边疆”和1963—1969年约翰逊政府的“伟大的社会改革”等。至今,西方学者认为资本主义世界三个最成功时期是1870—1913年、1950—1973年、1973—1998年,并分别称之为“自由秩序时期”“黄金时期”“新自由秩序时期”。

——改编自黄安年等《世界当代史》

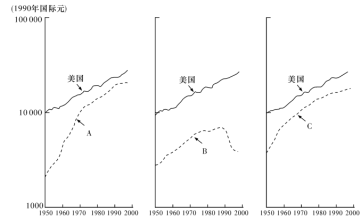

材料二 1950—1998年内美国与苏联、德国、日本人均GDP水平的双边比较示意图

——摘自【英】安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

(1)阅读材料一并结合所学知识,分析1950—1973年西方国家经济政策的主要特点及出现“黄金时期”的历史原因。(2)阅读材料二并结合所学知识,指出示意图中的A、B、C分别对应的国家并加以说明。

材料 在太祖时,虽听缘边市易,而未有官署。太平兴国二年,始令镇、易、雄、霸、沧州各置榷务,辇香药、犀象及茶与交易。……雍熙三年,禁河北商民与之贸易。时累年兴师,千里馈粮,居民疲乏,太宗亦颇有厌兵之意。端拱元年,诏曰:“朕受命上穹,居尊中土,惟思禁暴,岂欲穷兵?至于幽蓟之民,皆吾赤子,宜许边疆互相市易。自今缘边戍兵,不得辄恣侵略。”未几复禁,违者抵死,北界商旅辄入内地贩易,所在捕斩之。……景德初,复通好,请商贾即新城贸易。诏北商赍物货至境上则许之。二年,令雄、霸州、安肃军置三榷场,北商趋他路者,勿与为市。遣都官员外郎孔揆等乘传诣三榷场,与转运使刘综并所在长吏平互市物价,稍优其直予之。

——摘自《宋史》卷第一百八十六

(1)结合所学知识,判断材料中“互相市易”发生在北宋与哪个民族政权之间,并给出判断依据。(2)根据材料并结合所学知识,概括北宋与上述民族政权贸易交往发生的变化;指出北宋“令雄、霸州、安肃军置三榷场”的考量因素。

材料一 1930年,美国通过《斯姆特一霍利关税法》,该法案将美国的商品关税提升到历史最高水平。此后,英国、德国等几十个国家纷纷效仿美国,相继提高了关税率,对本国市场采取保护措施,国际上展开了激烈的贸易战。“《斯姆特-霍利关税法》……造成任何人都难以向美国出售任何东西的局面……导致了大萧条在全球扩散。”

——摘编自刘振环《美国贸易政策取向的历史演变》

材料二 中国正加快努力,构建一种不受美国影响、以发展中国家为中心的贸易架构,以重塑世界贸易体系。中国于2013年启动的“一带一路”倡议得到了亚洲、非洲、拉丁美洲等140多个国家与地区的参与。截至2023年,中国与“一带一路”沿线国家的贸易额超过了与美国、欧盟和日本的贸易额总和。

——摘编自【英】詹姆斯·金奇《中国计划以自己的方式重塑世界贸易》

(1)根据材料一,分析20世纪30年代国际贸易战的影响。(2)根据材料二,指出中国重塑世界贸易体系的有利条件,并提出你的三条建议。

材料一 迨至明成祖时代,中国内部已经稳定。对明朝北疆形成较大威胁的“北元”,经过明军的多次打击,大都逃往北疆深处,已经不能形成大规模的威胁。明朝若想有所作为,向南海进军的时代已经到来。明成祖朱棣上台后,结束内战,立刻恢复积极进取的海洋策略。朱棣的海洋政策比朱元璋更积极,朱元璋不过是想取得周边诸国的承认,建立有来有往的朝贡关系。而朱棣的目标,则更为远大。

——摘编自徐晓望《论郑和下西洋与明朝构建大同世界的梦想》

材料二 糖从中东和地中海东岸传到了欧洲,而哥伦布又将糖带到了新大陆,巴西和加勒比海地区的气候非常适合种植甘蔗,于是欧洲人就在这些地方开辟了种植园,用来种植甘蔗,以满足不断增长的对糖的需求。这种情况促使17世纪种植园经济的出现,种植园经济以单一经济作物的种植为主,这种体系也被称为单一作物生产制。不断发展的世界市场对糖的需求也不断增加,从而刺激了大西洋两岸的奴隶贸易的发展,以及以奴隶劳动力为基础的新世界种植园经济。

——摘编自[美]康拉德·菲利普·科塔克《简明文化人类学——人类之镜》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出明朝初期政治措施,并对朱棣的“目标”作出合理推断及实现目标的做法进行阐述。(2)根据材料二,结合所学知识,任选一个或多个角度,自拟论题,阐述新航路开辟的影响。

材料一:夏桀、商纣暴行逆施,残害百姓,人们总结历史教训,重视民众、厚养民众、保民而王的思想逐渐萌芽。孔子编纂整理过的《尚书》中有云“民为邦本,本固邦宁”,孟子提出“民贵君轻”,《荀子》中说“君者,舟也,庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”。后世君主和士大夫阶层继承并发展了民本思想。唐太宗以此为治国之准则,并且鲜明地提出“三镜论”;范仲淹阐述的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,乃是对孟子与民同乐思想的升华。

——摘编自唐晓英《孟子民本思想的哲学透析》

材料二:孙中山的民本思想,经历了一个不断发展、不断升华的过程,具体可分为三个阶段:早期民本思想,是出于对民的同情,带有浓厚阶级感情色彩:辛亥革命时期的民本思想,则有着鲜明的政治意义;晚年改组国民党,确定“联俄、联共、扶助农工”三大政策,标志他一生中在政治上的伟大转变,完成了对民认识上的思想飞跃。

——摘编自肖飞《孙中山民本思想探析》

材料三:中国共产党根基在人民、血脉在人民。坚持以人民为中心的发展思想,体现了党的理想信念、性质宗旨、初心使命,也是对党的奋斗历程和实践经验的深刻总结。自成立以来,我们党团结带领人民进行革命、建设、改革,根本目的就是让人民过上好日子,无论面临多大挑战和压力,无论付出多大牺牲和代价,这一点都始终不渝、毫不动摇。坚持以人民为中心的发展思想,不是一句空洞口号,必须落实到各项决策部署和实际工作之中。

——摘自习近平《坚持人民至上》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析先秦时期民本思想的价值内涵和后世不断发展的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明孙中山的民本思想完成“飞跃”的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,评价古代君主和士大夫、孙中山、中国共产党对“民”的认识。

材料 开元十一年(723年),李隆基接受了宰相张说的改革主张,从关内招募到军士十二万人,充当卫士,这就是“长从宿卫”,这次改革是从强制征发的府兵制到雇佣兵制的转变。开元二十五年(737年),根据边防的需要,“于诸色征人及客户中召募丁壮,长充边军,增给田宅,务加优恤”。朝廷供给衣粮,长期戍边,解除了各地人到边境守卫之苦。同时,这种雇佣兵还为集中训练、提高战斗力提供了保证。此外,还加强马匹供应,助力平队战斗力,扩充屯田范围,增加粮食产量。原来丢失的许多领地重新夺了回来。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料,概括唐玄宗改革军制的措施。(2)根据材料并结合所学知识,分析唐玄宗改革军制的历史意义。

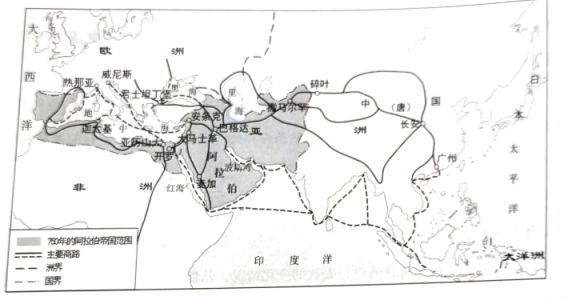

材料一 真丝及其制品是丝绸之路上最重要的货物,也是最贵的商品。除了纯真丝制品,还有那些进一步加工混合而成的原料制品,譬如锦缎和精纺毛纱制品,和自公元7世纪以来的精细陶、瓷器皿。除了贵金属,人们也用琥珀、玻璃器皿、香料、肥皂和(用薰衣草等植物作为原料的)化妆品等其他在中国尚未出现的产品进行交换。皮革主要由东欧经过琥珀之路以及由日耳曼地区经过古罗马之路继续向中国转售。还有类似于鹰的飞禽和带有异国风情的非洲动物(譬如当时中国还没有的狮子等),也同样地被运往东方。从东方运往西方的商品还有香料,也就是那些中国从南亚进口的调料,然后又继续向西方销售。

——摘编自(德)海尔曼-约瑟夫·弗里施《丝绸之路的世界》

材料二 哥伦布大交换是一场东半球与西半球之间生物、农作物、人种(包括黑奴)、文化、传染病甚至思想观念的突发性交流。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半。

——摘编自艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中外丝绸之路商品贸易的特点,并分析商路长期存在的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,阐释“哥伦布大交换的结果正负参半”。