材料一 “世界公民”最早由古希腊哲人狄奥根尼提出,“当人们问他是哪里人时,他回答说我是世界公民”。除奴隶主和奴隶之外的自由民渴望休养生息,这种对古希腊世界及各城邦止战、和平、 美德的思想在苏格拉底等哲人的论述中大量存在。雅典斯多葛学派系统提出了世界主义的思想,应废除国家的界限,组成一个共同的社会。然而正如有研究者分析指出,“(古希腊史学家)色诺芬不加掩饰地向我们揭示了(雅典)平等的真相。”随着国内公民集体民主内部关系的调整,逐步走上海上扩张之路。雅典奴隶制的的本质特征就是其侵略性,即侵略、掠夺、剥削和奴役异邦人的趋向。最终在内外矛盾之下, 成为马其顿人鲸吞的对象。

——摘编自宋强《文明交流互鉴的教育溯源:“世界公民教育”思想的发展脉络》

材料二 据学者统计,1945年5月8日,德国投降的这一天,全世界还有5000万人在流浪,或者在集中营中,或者在四处逃生,更有2000万人,彻底的失去了家园。而德国法西斯,为了所谓的“拓展生存空间”,也付出了600万国民的代价。战后合作与发展,是一个让人心动的选项。合作是从……这两个欧洲宿怨深厚的邻居开始,……历史给这两个持续对抗了几个世纪的国家两败俱伤的惨痛教训,也启迪了他们相逢一笑泯恩仇的政治智慧。此时的合作不仅在区域出现也在世界出现。

——摘编自《大国崛起》

材料三 新中国成立后,废除了列强在华特权,彻底结束了旧中国屈辱外交,先后提出了和平共处五项原则、三个世界、和平发展、和谐世界等影响深远的外交理念,形成了独立自主的外交格局, 赢得国际社会高度赞誉。十八大后,党中央开创性提出全球治理,构建新型国际关系和人类命运共同体等外交新理念,走出了一条中国特色大国外交新路,为人类社会应对共同挑战提供了中国智慧。

——摘编自《新中国外交70年:成就与启示》

(1)依据材料一并结合所学知识,评价古希腊“世界公民”的理念和实践。(2)依据材料二并结合世界史知识,谈谈20世纪四五十年代,世界发展趋向合作的主要原因和表现。

(3)依据材料三,结合新中国外交发展的阶段历程,运用史实分析中国为人类社会应对共同挑战贡献的中国智慧。

材料一 1938年,翦伯赞在《历史哲学教程》中指出:"我们研究历史,不是为了宣扬我们的祖先,而是为了进一步增强民族凝聚力。马克思主义史学家在这一时期的主要研究方向都放在了对日本帝国主义种种侵略史观的批判、对中国历史上反侵略战争和民族英雄的讽歌,以及对那些卑躬屈膝、卖国求荣的民族败类的谴责”。抗战时期马克思主义史学研究严格遵循马克思主义阶级分析方法和社会形态说,同时紧密结合中国自身历史特点,把中国历史演变当作有规律的过程来把握,以翔实的史料系统阐述了中国社会发展历程,并深刻地揭示了其中内在的规律性。郭沫若在谈到这时期自己评价历史人物的原则时公开宣称:"我的好恶的标准是什么呢?一句话,归宗:人民本位!"马克思主义史学研究队伍和社会影响迅速扩大,以至有人惊呼:"今日研究社会科学者,已多趋于唯物派一途"。当然,这一时期马克思主义史学研究中也出现了一种以古喻今、以古人古事说今人今事、把历史和现实简单类比、一概否定统治阶级的活动等实用主义的倾向。到抗战后期,史学研究者开始自觉加以纠正,使自己的史学研究更加实事求是。

——摘编自陈前《论抗日战争时期马克思主义史学的迅速发展》

材料二 戴逸指出:"以马克思主义为指导,是要掌握马克思主义的精神实质,尊重历史事实,不符合客观实际的具体论断是可以修改、可以补充的,但唯物论、辩证法的基本原则是长青的。"2005年,在《经济—社会史评论》座谈会上,齐世荣、侯建新、马克盎等学者谈到“对包括中国在内的任何一个社会,任何一个国家的历史的考察,如果在世界历史的大的坐标系内进行的话,就有可能看得更加清楚"。新时期以来马克思主义史学研究的发展,是中国特色社会主义建设的需要,是丰富和发展中国特色社会主义理论体系的需要。

——摘编自侯云灏等《改革开放以来中国特色马克思主义史学理论成就综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国抗战时期马克思主义史学研究的特点及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来中国史学研究发展的主要表现。

材料一 关于第二次世界大战起点的观点

| 起点 | 主要的主张者 |

| 1931年九一八事变 | 部分中国学者 |

| 1937年七七事变 | 部分中国学者 |

| 1939年德国进攻波兰 | 国际上大部分学者 |

| 1940年德国进攻西欧 | 部分欧洲学者 |

| 1941年6月德国进攻苏联 | 部分苏联和俄罗斯学者 |

| 1941年12月日本偷袭珍珠港 | 部分欧美学者 |

——摘编自张海鹏《第二次世界大战的宏观反思》等

材料二 传统观点认为,正是从斯大林格勒战役开始,苏德双方的实力对比发生了根本性的变化。之前处于绝对优势的纳粹德国在战役中元气大伤,而苏联则是乘势而上,不断取得重大战役的胜利,为最终打败纳粹德国奠定了坚实的基础。此外,从世界意义上看,斯大林格勒战役极大鼓舞了世界各国人民,更加坚定地加入反法西斯战争。因此,斯大林格勒战役也被认为是第二次世界大战的转折点。斯大林同意1943年是二战进入根本转折的一年,但他更强调斯大林格勒战役是苏德战场的转折点,而并未明确上升到二战转折点的高度。英国人似乎也不太同意这一论断,著名史学家查尔斯·富勒就曾指出:“阿拉曼战役是为保卫盟国利益最具决定意义的一场陆战。”这无疑是把阿拉曼战役视为二战的转折。另一位英国学者H·鲍德温在《胜败之战》中,更是列举出了十几个二战的转折点,涵盖了二战的各大战场,斯大林格勒战役只是其中之一。近几年,俄罗斯的学者也开始对这一观点表达不同看法。

历史学家安.尼……梅尔察洛夫就认为二战的转折不可能在某一次战争中完成,它是一个循序渐进的过程。他认为之前的莫斯科保卫战就已经开始了这一过程,斯大林格勒战役是转折的继续。

——摘编自高强《被误读的斯大林格勒战役》

请回答

(1)根据材料一并结合所学,谈谈你对第二次世界大战起点存在不同观点的认识。

(2)根据材料二并结合所学,概括第二次世界大战转折点的不同观点并给出合理解释。

材料一

胡人牛耕图(出土于嘉峪关魏晋墓)

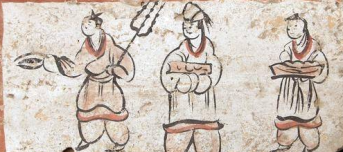

汉人胡食壁画(出土于河西走廊魏晋墓)

宽袖宽身北魏夫妇壁画(出土于北魏大同石棺)

关于孝文帝及其改革,历来为史学家所关注。《魏书》载“帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥”。学者蔡美彪研究得出“自北魏建国至孝文帝执政前近100年间,北魏境内各族人民起义多达80余次”。历史学家朱大渭认为“孝文帝改革是西晋末年以来将近200年间北方民族关系大变动的一个历史总结。它以政权的力量,采取行政措施和法律形式,促使内迁的数以万计的鲜卑人和其他少数民族同汉族更快地融合起来。”

——摘编自《魏书·高祖纪》、蔡美彪《中华史纲》《朱大渭说魏晋南北朝》

材料二 唐朝确立了羁縻府州制度……并在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝还确立了军镇屯戍制度。唐朝为了巩固自己的统治,对边疆民族总体上以怀柔、招抚为主,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。为了巩固对边疆的统治,唐王朝也采取了积极开发的政策,其主要内容是发展屯田、开辟互市贸易等。

——马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一,归纳这一时期民族交融特征和孝文帝促使胡汉“更快”融合的原因。结合所学,简述该时期北方民族关系大变动给中国南方带来的影响。

(2)根据材料二,举出唐朝采取“和亲”和“册封”的例子各一个。并概括唐朝对边疆各族采取的其他策略。阐述这些方式对统一多民族封建国家的积极影响。

英国哲学家培根(Francis Bacon,1561—1626)说:“我们当然想看看发明的力量、优点和作用。由此引出了无数变化,以致任何帝国、任何教派、任何星辰对人类事务的力量和影响似乎都不及这些机械性的发现。”英国历史学家李约瑟(Joseph Needham,1900—1995)认为:“技术发明要比科学思想传播的更快更远。 ”

【资料夹】①13世纪初阿拉伯地理学家阿布•菲达所著的《地理志》是首次记载指南针用于航海的阿拉伯文献。②成书于1119年的《萍洲可谈》中写道:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。”③阿拉伯人蒲寿庚于1241年至1252年在福建泉州任提举市舶,管理本地与海外贸易事务。④英国学者尼坎姆于1190年用拉丁文写的《论自然界的性质》记载:“当水手在海上航行,遇到阴天看不到阳光,或夜间世界笼罩一片黑暗时,不知道其船行方向,便将针与磁石接触。此时针在盘上旋转,当旋转停止时,针就指向北方。”⑤1096—1270年,欧洲十字军进行了八次东征,远达东地中海沿岸地区。⑥据史学家陈垣先生的考据,自924年至1207年,大食正式遣使中国39次。《宋史》载道:“开宝四年(971年)置市舶司于广州,后又于杭、明州置司。凡大食、古逻、阁婆、占城、浡泥、麻逸、三佛齐诸蕃并通贸易。”⑦明代隆庆年间,李豫亨写道:“近年吴越闽广屡遭倭变,倭船尾率用旱针盘以辨海道,获之仿其制,……始多旱针盘。”⑧有学者指出:“中国人从发现磁石指极性到以人造磁针做成罗盘,经历了一千多年的时间酝酿……表示这种技术原创过程的艰辛。而欧洲从对磁石指极性一无所知到12世纪末短时间内一下子跳到直接以水罗盘导航,没有技术原创过程的发展特点,显然是接受外来的现成经验后制造出来的。”

(1)在上面的资料夹中选择可以作为依据的材料,结合所学知识,描述指南针的传播路径。(要求:写出传播路径并用具体材料佐证)

(2)根据材料并结合所学知识,从世界历史的角度简评指南针应用的历史影响。

材料一 英国历史学家汤因比通过对人类古往今来诸多文明的研究比较,提出了“挑战——应战”模式来解释文明的起源。他把自然界对人的刺激和人对人的刺激统称为挑战,把人对自然挑战的反应和人对人挑战的反应统称为应战。

费正清认为中国近代史基本上是一部中国对西方作出反应的历史。古代中国相对稳定的传统秩序一直延续到19世纪,此时它遇到了一种截然不同的而且更为强大的文明——西方文明,西方的冲击改变了中国的社会和政治,注入了引起现代化并导致永久性变化的力量。

——李帆《韦伯学说与美国的中国研究》

(1)根据材料一,用“挑战——应战”模式说明1910年前中国思想解放的历程。

材料二 15~16世纪,欧洲的文艺复兴和宗教改革运动,使人们逐渐摆脱了教会的束缚和控制,推动了欧洲向近代化社会的转变;18世纪的启蒙思想使人们进一步摆脱了封建专制和宗教愚昧的束缚,成为资产阶级革命的思想武器;英法美等国通过资产阶级革命,确立了资产阶级的统治,为资本主义的发展开辟了道路;18世纪中期起,工业革命迅速扩展,大机器生产方式确立,欧美国家相继实现工业化。

19世纪60年代起,洋务派开展了洋务运动,没有使中国走上富强之路;19世纪末20世纪初,中国先后爆发了学习西方政治制度的维新变法运动和辛亥革命,结束了专制制度,但真正的民主共和没有实现;北洋军阀统治时期,爆发了要求民主与科学的新文化运动,解放了人们的思想。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出中西近代化过程中的两种不同模式。概括中西方近代化在本质和手段上的相同之处。

材料三 有学者认为:中国近代史的发展呈现出“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U字”形路线,在近代中国历史的前期,其基本特征是“沉沦”;近代中国历史的后期,基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期(1901年到1920年),就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期……但是,正像黑暗过了是光明一样,中国历史发展在谷底时期出现了向上的转机。……从这时候起(注:指1920年前后),中国社会内部发展明显呈现上升趋势,中国人民民族觉醒和阶级觉醒的步伐明显加快了。在这以前,中国社会也有不自觉的反帝反封建斗争,也有改革派的主张和呐喊,但相对于社会的主要发展趋势而言,不占优势;在这以后,帝国主义的侵略还有加重的趋势(如日本侵华),但人民的觉醒,革命力量的奋斗,已经可以扭转“沉沦”,中国社会的积极向上一面已经成为社会发展的主要趋势了。

——以上材料均整理自《关于中国近代史的分期及英“沉沦”与“上升”诸问题》

(3)根据材料三和所学知识,“过渡期”在政治、经济领域为近代中国社会的“上升”做了怎样的准备? 思想领域的代表性事件是什么?有何历史意义?

(4)根据材料三和新民主主义革命初期的史实,说明觉醒后的中国人民在扭转“沉沦”方面取得的伟大成果。

材料一

关于孝文帝及其改革,历来为史学家所关注。《魏书》载“帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥”。学者蔡美彪研究得出“自北魏建国至孝文帝执政前近100年间,北魏境内各族人民起义多达80余次”。历史学家朱大渭认为“孝文帝改革是西晋末年以来将近200年间北方民族关系大变动的一个历史总结。它以政权的力量,采取行政措施和法律形式,促使内迁的数以万计的鲜卑人和其他少数民族同汉族更快地融合起来。”

——摘编自《魏书·高祖纪》、蔡美彪《中华史纲》《朱大渭说魏晋南北朝》

材料二 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。……不同于“自古贱夷狄、贵中华”的理念,在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合。

——摘编自周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一,归纳这一时期民族交融特征和孝文帝促使胡汉“更快”融合的原因。结合所学,简述该时期北方民族关系大变动给中国南方带来的影响。

(2)根据材料二,指出唐朝统治者奉行的民族理念。结合所学,分别列举其对周边各部族采取的措施及其产生的整体效果。

“非洲决不是一个因其居民的天生缺陷或低劣而一直处在人类发展进步法则之外的某种野蛮落后博物馆”,非洲史学者巴西尔·戴维森提醒人们:“非洲与任何其他大陆一样,拥有需要对之进行严肃研究的历史。”阅读下列材料:

材料一 在很长一段时期内,历史学家只研究那些留下了书面记录的社会,而没有书面记录的时代和地区则交给了考古学家。……非洲史学家们以跨学科的历史研究方法为其崇尚,也就是说,他们非常强调利用能告诉他们非洲过去发生过什么的任何形式的证据。

——埃里克·吉尔伯特等《非洲史》

材料二 西方心理学包含着一种愿望,或者说一种需要,那就是把非洲当成欧洲的陪衬,当成一个既遥远又不了解的虚无缥缈的地方,以此来烘托出欧洲自己的智力优越性。

——阿契贝《1967—1987年论说文集:希望与障碍》

(1)依据东非的考古发现,许多现代学者认为,非洲是人类的起源地。结合所学知识,在下表中填写支撑该观点的论据。

| 具体地点 | 距今年代 | 实物证据 | |

| ① | ② | ③ | ④ |

(2)起源于非洲的人类与散布于世界各地的人类种群之间存在着怎样的关联?

(3)上述材料要求我们重视怎样的史学方法?反对哪两种错误史观?在研究人类起源问题上,我们尤其要重视什么样的证据?

材料 胡绳,马克思主义史学家。他在1954年发表的《中国近代历史的分期问题》一文中提出将中国近代史界定为中国旧民主主义革命时期。文章发表,引起了近代史学界的激烈论辩,结果其“阶级斗争是划分中国近代历史时期的标准”的观点被学者普遍接受。于是,中国历史学界出现中国近代史和中国现代史的明确分界,分界线就是1919年的五四运动。当时的划分有其历史合理性,但随着时代前进,局限愈发显现。进入1980年代胡绳曾多次建议打通1840-1949年,作为完整的中国近代史。1997年他重提这个建议:“把1919年以前的80年和这以后的30年,视为一个整体,总称之为“中国近代史”,是比较合适的。这样,中国近代史就成为一部完整的半殖民地半封建中国的历史,有头有尾”。胡绳以他的声望,登高一呼,加上学者们的及时跟进论证,史学界最终达成共识。

——摘编自张海鹏、赵庆云《试论胡绳的中国近代史研究》

(1)根据材料并结合所学知识,说明胡绳关于中国近代史分期观点的变化及原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出胡绳作为历史学家所具备的优良品质。

材料一 中国正当满清嘉庆、道光两朝国势开始下降的时候,世界第一个资本主义国家——英国,已经变成走遍世界寻求殖民地的头等侵略国了。随着工业的发展,英国涌现了许多新兴工业大城,这些工业城市具有大规模的工厂,制造着各种工业品。由于英国工业的飞跃发展,提高了商品对殖民地和其他国家输出的要求;又由于新式交通工具的使用,英国得以广辟新市场和新殖民地。在印度,英国侵略势力继续向广大腹地推进,获得剥削殖民地的无限利益。这个贪婪强暴而又在印度积有经验的英国海盗,对满清政府统治下的封建中国,抱着极大野心,一刻也不肯放松侵略的机会,是势所必然的。

——摘编自范文澜《中国近代史》1947年版

材料二 陈恭禄1934年完成60万字的巨著《中国近代史》,当时被列为大学丛书之一。他认为鸦片战争爆发的原因是中英冲突的结果,这种冲突源自于中英两国误会:“中外政教之悬殊,夷夏之别太严”。英国要求通商与平等往来,但“北京政府不知国际关系之变迁,本于轻视外人之心理,囿于旧档成案”,视英国为藩属之国,视为蛮夷,拒绝平等往来,因此战祸之促成,自中国方面言之,殆由于官吏知识之幼稚。战争失败,“证明了清代政治上、军备上积弊,非留心外事,彻底改革实无国强之道”。对鸦片战争的后果,他认为虽然丧失了部分主权,“但五口开放之后,贸易机会之大增,外商教士来华者日多”,“交通益变,而中国之闭关政策根本上不能生存矣!”从总体上看,他对鸦片战争的评价是正面的,从对整个事件的评价来说,他更多的强调中国自身的责任和对中国的积极影响。

——摘编自龚云《反映学者立场的中国近代史研究》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概述范文澜先生对鸦片战争起因及后果的认识。

(2)据材料二,概括指出史学家陈恭禄先生对鸦片战争起因及后果的认识。