材料一从考古文化遗迹看,4000—5000年前西藏昌都地区就已经存在大型古人类聚落遗址,其中包含着部分川西、滇西北地区原始文化因素和特点,与周边地区的原始文化发生了广泛的联系和交融。唐朝时吐蕃政权不断向周边部族扩张,公元7世纪,吐蕃势力逐渐深入和影响滇西北和西洱河地区,并于唐调露二年在塔城设立神川都督府。在此背景下,佛教沿滇藏茶马古道由吐蕃传入南诏统治地区,并以南诏传统宗教文化为基调,形成了独居特色的阿吒力教、东巴教等等。明初,中央王朝视木氏统治势力为防御和抵抗吐蕃势力的依托而大力扶持,木氏历征战而将统治范围扩大到滇西北、藏东南和川西等广大藏区,并实施大规模的强制性移民政策。清中后期至民国时期,随着改土归流在滇藏川等少数民族聚居地的深入推进和大量汉族移民的迁入,汉文化对少数民族文化的渗透成为主流,其程度与范围远大于少数民族文化的互相交融。

材料二文化遗产廊道理念源自美国20世纪80年代,是日益受到国际遗产保护届关注的保护遗产新思维与新战略。此理念以特定的历史活动、文化事件为线索把众多遗产单体串联成具有重要历史意义的廊道遗产区加以整体保护。滇藏茶马古道上千年悠久的历史积淀了灿烂的文化和丰富的遗产资源。然而,在当今全球化、城镇化和现代化加速发展的背景下,茶马古道及古道上珍贵遗产迅速衰竭,古道在邻近地区被人为割裂,造成古道遗产内在的历史和文化联系性断裂,破坏其文化的整体性。面对滇藏茶马古道令人堪忧的保护现实,文化遗产廊道区域化、整体性保护思想契合了古道保护的内在诉求。

(1)根据材料一并结合所学,阐述滇藏茶马古道下民族交融的条件及特点。

(2)根据材料二并结合所学,简析滇藏茶马古道面临困境的原因,并提出相应的解决措施。

材料 “杨乃武与小白菜案”发生于1873年的浙江省余杭县。小白菜的丈夫患病后不治身死,婆婆怀疑小白菜与杨乃武合谋毒害其子,于是请人写诉状递进余杭县衙。余杭知县刘锡彤徇私报复,便诬指杨乃武“夺妇谋夫”,酷刑逼供、屈打成招,小白菜以“谋杀亲夫”之罪名被拟凌迟处死。杨乃武被污蔑为“通奸杀人”,获罪斩首示众,并报杭州知府定罪。知府以此定罪报浙江按察使署,浙江巡抚草率从事,维持原判上报刑部。《申报》是英国商人于1872年4月30日在上海创办的中文报纸。该案发生5个月后,《申报》在1874年1月16日刊登《记余杭某生因奸谋命事细情》。此后连续3年,《申报》都跟踪报道(直到1877年4月11日)该案件,其舆论监督最终促使清朝当局为“杨乃武与小白菜”平反昭雪,制造冤案的各级官员均受到惩处。

——摘编自张艳红、谢丹《近代媒体舆论推促司法公正个案分析——以〈申报〉“杨乃武与小白菜案”报道为例》

根据“杨乃武与小白菜案”的经过并结合所学知识,谈谈晚清中国社会的变与不变。

材料一 公元前221年,秦统一六国,一个空前统一的中央集权的封建帝国在中国的大地上出现了。秦国完成统一后,农战政策的基本前提发生了变化,而与其相配套的抑制工商的管理政策自然也有所松动。秦朝允许民间开发山林矿产资源,因而出现了私人经营的盐铁矿业。当然国家对盐铁私商实行高税收的政策。为了自己江山的千秋万代,秦朝统一了各项制度,其中在经济制度建设方面的强化对秦朝及后世的经济发展产生深远影响。

——摘编自黄栋法《论秦国秦朝的经济制度建设》

材料二 公元前140—前88年,汉武帝刘彻为了进一步加强中央集权体制,不仅在政治上采取建立中朝、推恩令等政策,在经济上也进行一系列的改革,称为新经济政策。汉武帝实施新经济政策,加强中央集权体制,通过统一币制、官营盐铁、建立均输和平准制度等措施,打击豪强商贾势力,驱民归本,增强中央政府经济实力。

——摘编自张伟《汉武帝实施新经济政策因素分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝统一后发展经济的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉武帝实行新经济政策的影响。

材料一 中国古代科举制度最早起源于隋代。隋朝统一全国后,为了适应封建经济和政治关系的发展变化,为了满足庶族地主阶级参与政权的要求,加强中央集权,于是把选拔官吏的权力收归中央,用科举制代替九品中正制。唐王朝推翻隋朝的统治后,承袭了隋朝传下来的人才选拔制度,并做了进一步的完善。宋代科举制度在隋唐制度的基础上,有了不少变化。

材料二 二十世纪初,赴日留学之风骤然兴起,数以万计的中国学生从上海或天津上船,往日本的福冈、长崎、东京进发。从京师同文馆的选派生到各省保送的望族子弟,从在任知府、知县到一般小富百姓,纷纷联袂东渡,甚至出现了兄弟、父子、姐妹、夫婿相伴留学东洋的景象。据留学日本史学家实藤惠秀统计,从1901年到1907年,中国留日人数高达26000人。

(1)根据材料一,指出科举制度创立的背景。结合所学,简析宋代科举制度“有了不少变化”的具体表现。(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动19世纪末20世纪初“赴日留学之风骤然兴起”的主要因素。

材料 仁人义士……行之者断头绝脰,掷无量之头颅、骸骨、心思、脑血,夙兴夜寐,无时不与此贼民之徒,相激战于黯黯冤愁之天地中,以获今日之所谓共和者又何如也?……而骄横豪暴之流,乃拾先烈之血零肉屑,涂饰其面,傲岸自雄,不可一世,且悍然号于众曰:“吾固为尔民造共和幸福也。”呜呼!吾先烈死矣!豪暴者亦得扬眉吐气,击柱论功于烂然国徽下矣。共和自共和,幸福何有于吾民也?……夫今之为政者,匪不纲其政缔以示斯民,若社会政策也,保护制度也,是又徒炫耀其名以贾吾民之欢心已耳。钻营运动争权攘利之不暇,奚暇计及民生哉?然则所谓民政者,少数豪暴狡狯者之专政,非吾民自主之政也;民权者,少数豪暴狡狯者之窃权,非吾民自得之权也;幸福者,少数豪暴狡狯者掠夺之幸福,非吾民安享之幸福也。

——摘编自李大钊于1913年4月发表的《大哀篇》

(1)根据材料,概括李大钊的观点。

(2)结合中国近代史知识,对材料中李大钊的某一观点进行论证。

材料一 史料一 考古学家发现,玛雅人、阿兹特克人的图画象形文字,石柱、石壁、石板上的刻字图画铭文中都有反映可可的图像刻画字。

史料二 1502年,哥伦布第四次远航探险来到中南美洲,据其《航海日志》记载,7月30日,西班牙船队抵达洪都拉斯北岸海外的瓜纳哈岛。在这里他们碰到一条又长又宽的独木舟,上面有二十多个桡夫和好几个像是商人或船主或酋长(家属)的男女乘客。“船舱”里放着各种东西和一大堆可可豆。

史料三 西班牙宫廷编年史家德奥维多在1532—1557年写成的《西印度自然通史》中描述了今尼加拉瓜地区的可可栽培:“他们在可可树行间也栽种其他树……它们长得高大,大小尺寸是可可树的两倍。它们保护可可树免遭太阳暴晒,用它们的枝叶造成一片绿荫。”

材料二 7世纪时,玛雅人在中美洲开辟建立了可可树种植园,以便集中栽培、管理、养护、收获。

11世纪时,玛雅人开始把可可豆用作计数的工具,并把可可豆当成钱币使用。

13世纪,墨西哥阿兹特克人征服了玛雅人,并强迫玛雅人用可可豆向他们纳税。

1502年,哥伦布从中南美洲获得了一些可可种子(即可可豆)并带回西班牙。这是可可(豆)首次进入旧大陆的欧洲。

1528年,征服阿兹特克帝国的西班牙殖民者科尔特斯最早把印第安式的巧克力饮料带到欧洲。

16世纪30年代,西班牙人将可可种植跨洋传入西非的比奥科岛(今属赤道几内亚),后来又从该岛传入非洲大陆。

18世纪时,英国人发明了一种安装在船上的微型玻璃暖房(温室),用以保护这些长途海上运送的可可树苗“盆景”(由于可可种子/可可豆在收获两周后会丧失活力,可可栽培在全世界的传播主要靠移植树苗或幼树)。一个暖房可容纳100~150株一年树龄的树苗。

19世纪时,可可树苗专用微型玻璃暖房曾广泛使用。

可可树的种子可可豆含有50%的脂肪,蛋白质含量较高,营养丰富,是制作巧克力的主要原料。今天,可可栽培已分布于非洲、美洲、大洋洲、亚洲60多个国家和地区,主要生产国有加纳、巴西、科特迪瓦、喀麦隆、印度尼西亚、马来西亚和厄瓜多尔,其可可产量占世界总产量的80%以上。主要消费国则有美国、德国、荷兰、英国、奥地利、俄罗斯、日本等发达国家。

改革开放以来中国的消费量也与日俱增,成为一个正逐渐兴起的可可消费大国。

——以上材料摘编自张箭《可可的起源、发展与传播初探》

(1)根据材料一的三则史料探究可可的历史,指出其史料价值,并作出合理推断。

(2)根据材料二,结合所学知识,围绕可可的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

材料一 进入20世纪后,国际组织有了较大发展,国际社会的集体安全制度开始受到重视。第一次世界大战极大地破坏了国际法,使国际法面临严重危机。然而,国际法并没有消亡,它仍然随着国际关系的演变而继续发展。国际联盟体系的建立,标志着人类历史上第一个常设国际法院的诞生,这是国际司法制度的一种进步。开始出现的广泛强制仲裁体系,在两次世界大战期间得到了进一步发展。早在1920年,国联行政院的一个决议就表明,国联成员国中立的概念并不符合如下原则:所有成员国在实施针对盟约违反国的行动方面有合作的义务。1934年,国际法协会通过了《非战公约》的解释条款,并指出,在交战双方都违反该公约的情况下,可以免除中立国的传统法律义务。

——摘编自杨泽伟《国际法发展的历史分期》

材料二 第二次世界大战前的国际法,虽然规定了禁止侵略战争,但是它既没有设立有效防止战争的机制,也没有详细规定发动和进行侵略战争的责任。在二战进程中,同盟国开始着手制定追究侵略责任、严惩反和平罪行和战争罪行以及反人类罪行的规范,并建立实施了这些规范的机制。在第二次世界大战以后,随着国际组织的大量涌现,特别是联合国的成立,国际组织的国际法主体资格问题,得到了各国政府和国际法学者的普遍认同。由于联合国集体安全制度、海洋法、航空法、空间法和国际人道法等方面的发展,传统战时中立的权限已经发生了变化,有些方面扩大了,而另外一些方面则受到了限制。与现代国际法中的《国际联盟盟约》相比,第二次世界大战后《联合国宪章》中的集体安全制度有了显著的进步。国际法院于1946年在海牙设立,国际法院的裁判实践,对国际争端的解决与国际法的发展有较大影响。特别是20世纪60年代后期和70年代以来,国际法院的判决基本上反映了国际正义力量的主张,其咨询意见也常被当作国际法的权威解释广泛引用。

——摘编自杨泽伟《第二次世界大战对现代国际法发展的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两次世界大战期间国际法发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出二战对现代国际法的影响,并谈谈你对国际法的认识。

材料

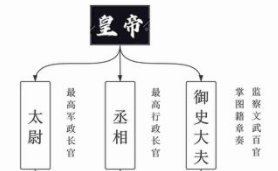

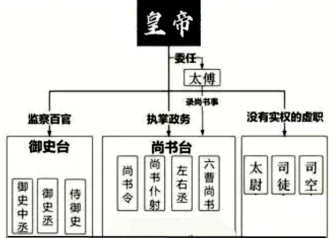

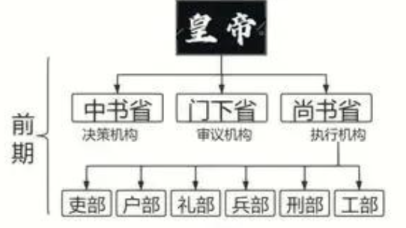

图1秦朝中枢机构示意图 图2东汉前期中枢机构示意图

图3隋朝中枢机构示意图

(1)对比图1、图2,指出“汉承秦制,有所损益”的表现。

(2)对比图1、图2、图3,联系所学知识,从汉武帝时期的“尚书”到东汉的“尚书台”再到隋唐时期的“尚书省”反映了中央行政制度怎样的演变趋势?

(3)由图1、图2到图3的演变,体现了中国古代政治制度中的一对怎样的基本矛盾?反映出来的本质问题是什么?明朝是如何来解决这一对矛盾的?

材料一 考古工作者在江西仙人洞、吊桶环遗址,湖南玉蟾岩遗址发现了水稻遗存,距今约1.2万年;在浙江上山遗址发现了炭化稻米,距今1万年左右。新石器时代早期河南贾湖遗址证实,中国早在距今9000年时已有礼制活动。仰韶文化时期,开始出现礼器并形成相应礼制。中国象形文字的历史可以追溯到5000年前甚至更早。河南贾湖遗址的龟甲刻符,提供了8000年前早期先民开始探索文字的线索。在以郑州为中心的中原腹地不断发现仰韶文化时期的丝织品,这表明中国先民早在5000多年前已开始育蚕制丝。

——摘编自袁广阔《源远流长 博大精深——中华文明为人类文明进步作出重大贡献》

材料二 大约距今5000年前,黄河上游地区就接受了起源于西亚地区古文明的制作铜器、栽培小麦、饲养黄牛和绵羊等新的技术。与此同时,起源于史前时期中国的稻、粟、黍的栽培也向西亚和其他地区传播。特别需要指出的是,中华文明在接受了西亚地区传来的冶金术后,对其加以消化吸收,大约在距今4300年前的黄河中游地区发明了泥范铸造铜铃乃至青铜容器的技术。到了夏、商朝,青铜容器制作工艺技术得到突飞猛进的发展,形成了在世界上首屈一指的青铜文明。

——据王巍《中华文明探源工程——揭示中华文明起源、形成、发展的历史脉络》

材料三 2004年以来多家单位合作对甘肃省张家川县马家塬战国墓地进行了考古调查发掘,出土了罕见的金、银、铜、铁、玻璃、豪华二轮马车等殉葬器物,经过多学科联合攻关,揭示了丰富的历史文化信息,为研究西戎文化、秦戎关系、古代北方民族史、中国科技史以及中华文明多元一体格局演进历程等提供了新的实物证据。

——据杨维军《探索文明起源需要多方发力》

(1)结合所学知识,分析三则材料对研究中华文明的史料价值并说明你的依据。(2)综合上述材料并结合所学知识,简述实施中华文明探源工程的意义。

材料一 五代时期,黄河流域战乱频繁,社会生产的发展受到了严重阻碍。南方各割据政权一般却比较稳定,战争较少,有利于社会生产的发展。五代后,全国的经济重心,已从黄河流域逐渐转移到长江流域。据北宋初年统计,当时北方人口只有100多万户,后陆续平定南方诸国,又得230多万户。南方人口已经是北方的两倍。这一方面是江南人民长期辛勤劳动的结果,另一方面,由于北方经常发生战乱,劳动人民为躲避战火大批南迁,增加了南方的劳动力,同时带来了北方的生产技术和经验。“绍兴和议”以后,北方移民大量涌入,使南方社会经济继续获得发展。1159到1179年,南宋全国丁口从1684万增加到2950多万,20年间丁口增加了近3/4。农业和手工业生产显著进步,城市和商品经济十分繁荣。自唐朝安史之乱时候中国经济重心的南移,到南宋最终完成。……农业生产技术以江浙一带最进步,“苏湖熟,天下足”的谚语由此产生。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

材料二 人口增长的最主要的原因,传统农业在这一时期(两宋时期)取得了突飞猛进的新发展,中部和南部水稻种植面积不断扩大,粮食产量相应增加。

淤田、沙田、潮田、山田、圩田、围田、湖田等各类耕地的开垦;南方地区讲究精耕细作的集约化经营。作为主要粮食作物的水稻,在这一时期不仅种植地区扩大,而且耕作技术与经营方式都有了长足的进步。早稻优良品种占城稻,在宋初从越南引进以后,经过一百多年的推广,到南宋时江南各地十之八九普遍种植。有些地区,已有早稻、中稻、晚稻的区分。水稻栽培技术有了明显的提高,把稻种在秧田上培育,然后移植(即插秧)到大田。陈旉《农书》专门记述了秧田的修治技术,不少地区还发明了插秧工具——秧马。秋收后的耕田,务求再三深耕,使土壤疏松细碎;春耕时再三耕、耙,使土细如泥。耕田用牛犁也用踏犁;耘田除草,有了耘爪、耘荡等工具;水利灌溉在原先的筒车、桔槔之外,出现了效率更大的龙骨车(翻车、踏车),可以把河水抽到一二丈高的稻田中。集约化经营的结果,是水稻单位面积产量的增加。当时人说,在两浙路一带,上等水稻田一亩,可以收获稻谷五六石,约为750斤到900斤之间,是相当高的产量。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)依据材料并结合所学知识,概括唐宋时期南北经济重心开始转移的表现,并分析其影响。(2)依据材料,探究人口增长与农业发展之间的内在联系。