材料 如表所示为中国古代服饰文化发展的概况。

| 时期 | 概况 |

| 西周 | 形成中国最早的冠服制度,服饰的材料、颜色、纹饰均与身份地位挂钩,体现出尊卑等级。 贵族在不同的场合下,穿的衣服也各不相同 |

| 春秋战国 | 各诸侯国、各民族的服制多样,与西周呈现出明显不同的特点。窄袖短衣的胡服传入中原地区。赵武灵王进行了胡服骑射的服制改革,是古代历史上一次重要的服制变革 |

| 秦汉 | 服制归于统一。随着染织、刺绣、金属加工工艺的发展,服饰的装饰丰富,丝织品的色彩艳丽 |

| 魏晋南北朝 | 胡服流行,其窄袖紧身、圆领的特点也被汉民族的服饰所吸收。孝文帝改革,一度改穿汉服。南方的士人为彰显个性,往往袒胸露臂,披发跣足 |

| 隋唐 | 服饰色彩艳丽,重装饰,女子着装开放。胡服与外国服饰流行 |

| 宋代 | 着装趋于拘谨保守,色彩不再艳丽,风格上倾向于质朴、洁净、自然、淡雅 |

| 元 | 服制混乱,汉服与胡服既并行不悖又相互融合 |

| 明 | 服制沿袭唐制,禁胡服。明中叶以后,服饰的材料、质地与样式均追求奢华艳丽,重装饰。棉布成为主要衣料 |

| 清 | 强制推行剃发易服,强迫汉人改穿满族样式的服装 |

——摘编自邓凌虹《中国古代服饰文化发展中的沿袭与变革》

提取材料信息,围绕“中国古代服饰文化”拟定一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)材料 美国的科技进步与城市发展

| 城市发展的阶段 | 时间 | 技术进步 |

| 前期 | 19世纪以前 | 人力与畜力;航海贸易 |

| 中心化阶段 | 19世纪前期 | 蒸汽机使用和运河建设 |

| 19世纪中叶 | 蒸汽机车和铁路 | |

| 19世纪晚期 | 高架铁路、电车及地铁 | |

| 蒸汽和电力广泛使用 | ||

| 钢架建筑技术发明及电梯使用 | ||

| 郊区化阶段 | 19世纪末20世纪初 | 福特式生产;电报、电话发明 |

| 20世纪20年代起 | 汽车大量使用及高速公路网形成 | |

| 20世纪80年代后 | 计算机、互联网、人造卫星 |

材料 下表是摘取的河南地区1840——1911年三个阶段经济发展及社会现状描述。

| 1840—1894年 | 豫地农业未有甚大的突破发展,总体显现困顿的状态,只在局部方面有些许进步,如越加成熟的精耕细作、某些产物单产的大幅提高等。 |

| 1895—1901年 | 外国投资的煤矿和商行增多;外国教会建立的天主堂、耶稣堂在大多数县 市都可以看到;一些农民放弃世代沿袭的耕织结合的农业,越来越多的种 植棉花、烟叶、油料等经济作物,兼搞手工业,或专门从事手工业。 |

| 1901—1911年 | 1904年卢汉铁路(北京到汉口)南段通车,“驻马店火车站周围商贾云集,竞相建房开店,迅速形成新市区,成为郑州、武汉间的重要商埠”。铁路全线贯通后“郑州作为商品集散地的趋势渐趋明朗,1905 年河南巡抚陈夔龙上奏申请开放郑州为商埠,被获批准。”不久以后,驻马店、洛阳等地也逐渐开埠。随着河南商会的发展,各商会的成立不仅反映了豫南绅商势力的崛起,而且有助于进一步推动商情沟通和商业稳定顺利发展。 |

材料 抗战进入相持阶段后,中共领导下的各抗日根据地将组建群众团体作为践行群众路线的重要手段。大力发展群众团体并非华中抗日根据地首创。国民革命时期,中共就通过组织农民协会开展农民运动;土地革命时期,华中特别是江南地区虽然并非红军活动的中心地带,但中共在游击战争中对群众工作非常重视,“打土豪分田地”这一实践使红军和广大农民建立了休戚与共的关系;抗战时期,群众团体进一步发展。到1938年底,苏南地区农抗会、妇抗会、青抗会、工人救国会、商界救国会、教育界救国会等群众组织如雨后春笋般建立起来。镇句丹金四县抗敌总会建立不久,就有60多个乡的农抗会先后成立,5万多民众参加了抗日组织。华中抗日根据地群众团体是在党的领导下成立和发展起来的,同时又保持其自身的独立性和自主性,正是很好地处理了党的领导和群众团体自主性的关系,才使群众团体在根据地建设和抗日斗争中发挥了不可替代的作用。抗战将领彭雪枫指出:以这些民众团体作为协助政府的基本动力去广泛深入地在民众中进行战争动员,协同政府,帮助军队,切实地组织男女老少“各尽其能、各献其力”的组织,如运输队、担架队、慰劳队等。加强他们组织,训练他们技术,能做到一声呼喊,万山响应。

——摘编自汪效驷《组织与动员:华中抗日根据地群众团体研究》

根据材料并结合所学知识,对华中抗日根据地群众团体加以阐释。材料 到宋元时期,书院已经成为一种制度化的教育机构。下表是宋代白鹿洞书院部分活动简况。

| 活动形式 | 简况 |

| 藏书 | 太平兴国二年(977年),江州知州周述向朝廷汇报了白鹿洞书院的办学情况后,“乞赐《九经》(《诗经》《尚书》《周易》《礼记》《仪礼》《周礼》《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋缀梁伶》)给书院、使肆习之”,太宗诏从其请,令将国子监印本《九经》“据送至洞”收藏,白鹿洞书院由是声名鹊起,四海播扬 |

| 制定学规 | 朱熹于浮熙六年(1179年)修复主持白鹿洞书院时制定了著名的《白鹿洞书院揭示》,又称《白鹿洞书院教条》,“特取凡圣贤所以教人为学之大端,条例如右,而揭之相闻”,令师生“相与讲明遵守,而责之于身焉”。其具体内容如“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信……博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之……己所不欲,勿施于人,行有不得,反求诸己” |

| 祭祀 | 朱熹修复白鹿洞书院后,乃为周敦颐建专祠,配祀二程,并建“五贤堂”,祀陶潜、刘涣之、刘恕、李公择和陈了翁:饶鲁于石洞书院,尚白鹿洞书院规制,祭祀以“夫子居中,配于颜、曾、思、孟”及“周、程、张、朱五贤”;江万里于白鹭洲书院立六君子祠,祀周敦颐、二程、张裁、邵雅、朱晏等人。白虎洞书院还祭祀李涉、李渤、李善道、朱弼等与本院有关的某些人物,以纪念他们的功绩,激励生徒继承他们的遗教,并进而起到“正道脉而定所宗”的目的 |

——据谢长法《宋元时期书院的教化功能刍议》整理

提取材料信息并结合所学知识,说明宋代书院具有“制度化”的特征。材料 关于宋代经济革命,国内外学者的研究提供了不同视角,都高度肯定了宋代经济的发展。下表为部分学者关于宋代经济革命的研究观点与成果一览表。

| 类型 | 内容 | 发生“革命”的大致时间 | 提出者、出处及最初发表时间(年) |

| 农业 革命 | 早熟稻给土地利用和粮食生产带来一场革命,使得中国人口有条件持续增长 | 宋 | 何炳棣《明初以降人口及其相关问题:1368-1953》1957 |

| 绿色 革命 | 耕犁的多用途化、手耕铁农具的出现,占城稻的推广、矮株桑和植桑园林化、农艺学的进步等 | 宋 | 吴承明《中国资本主义发展史》 第1卷《中国资本主义的萌芽》1985 |

| 大范围地实行复种制、提高亩产量,取得突出成就 | 宋 | 王曾瑜《宋代的绿色革命》1989 | |

| 饮料 革命 | 从饮浆到饮茶,带动茶叶生产的发展和贸易繁荣 | 唐后期至 北宋 | 王利华《中古华北饮食文化变 迁》2001 |

| 燃料 革命 | 煤炭的使用逐渐普遍,所有的产业都受到影响 | 宋代 | 宫崎市定《宋代的煤与铁》1957 |

| 煤铁 革命 | 铁产业技术进步、产量增加,引起煤的用途增加 | 北宋 | 都若贝《北宋时期中国铁煤工业的革命》1962 |

| 商业 革命 | 强调宋代经济的发展主要是商业方面的发展 | 宋 | 费正清(John King Fairbank)《中国:传统与变革》1973 |

| 商业活动的发达,特别是中国人首次大规模直接从事对外贸易,而不再依靠外国中间商 | 宋 | 斯塔里阿诺斯(L.S.Stavr ianos) 《全球通史》1971 | |

| 商业和城市由古代型向近代型转化;商业成为自由商业 | 宋 | 傅筑夫《中国封建社会经济史》 第5卷1989 | |

| 早期 商业 革命 | 由多极化东亚“世界-经济”体的发展而催生出的贸易发展 | 唐末五代 至宋 | 小林多加士《中国文明》1999 |

| 城市 革命 | 五个鲜明特点:(1)放松县城设置市场的限制;(2)官市组织表替、瓦解:(3)坊市制破灭(4)城外商业郊区蓬勃发展;(5)具有重要经济职能的大批中小市镇出现 | 宋 | 施坚雅《中华帝国晚期的城市》 1977 |

——摘编自斯波义信《宋代商业史研究》

从表中提取两个或多个相关信息,以“宋代各类‘经济革命””为主题,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰材料 17世纪中后期到18世纪的启蒙运动无疑是西方思想史上最活跃的时期之一。以法国为中心,启蒙运动的思潮席卷了西方,欧洲社会完成了人类历史上一次伟大的思想革命。从那以后,启蒙运动的理性光芒照耀着人类社会的进程,影响着人类生活的一切领域,改变了人的生活状况和精神世界,

——摘编自李福鹏《启蒙运动的影响与反思——基于对当代中国社会特征分析的视角》

根据材料信息,提炼一个论题,并结合所学进行阐述。(要求;论题明确,史论结合,表述准确。)材料

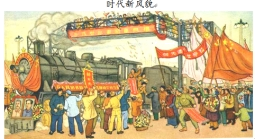

年画《女司机》(顾群1950年)

(注:年画中有“三八号机车开车典礼”“向先进妇女学习”“妇女先锋”等字样)

根据材料并结合所学知识,对年画《女司机》进行合理解读。(要求:持论有据,符合逻辑,表述清晰)材料 民国时期中国城乡妇女中,绝大多数人的精神世界和物质世界基本被丈夫、子女、公婆占据。清末到民国的大时代风潮中,她们了解外部世界很大程度是通过亲眼观察和亲身体验获得的。

翻看一本破旧不堪的《良友》杂志,或是目睹县城大街上招摇过市、惊如天人般的洋学堂女教师(齐耳短发和凸凹有致的新款旗袍);或是一块芬芳扑鼻的“裕茂牌”香皂(中国最早的国货肥皂),或是一方密织着环形棉线的“三角牌”毛巾(中国最早的国货毛巾),或是一盒贴着印有花园洋房精美小画片的“巧明牌”火柴(中国最早的国货火柴),或是一管可以使自己贝齿洁白、渍垢全无且口溢芬芳的“三星牌”牙膏(中国最早的国货牙膏)。

这些观察和体验使她们隐约感知到这些惊鸿一瞥的“洋玩意儿”背后所代表的新事物已不可避免地渗入自己的日常生活,也因此唤醒自己内心深处天然爱美的自然属性,“润物细无声”,继而使原本被封建礼教约束得木讷懵懂的她们克服种种束缚,顽强地加入广大新式民生商品消费者的滚滚洪流之中。

——摘编自王琥《民国商品里的物质文化属性》

依据材料并结合所学知识,围绕“民国女性的观念变化”自拟论题,并结合中国近代史相关知识进行阐述。(要求:论题明确,内容充实,史论结合,表达清晰)材料 自建党以来,中共革命所经历的艰难与挫折不能仅仅从政治、军事等方面去分析,还应从地理角度加以阐释。其中,有三个地理问题几乎与1921—1945 年中共革命的进程相始终。这三个地理问题包括革命活动开展的区域不平衡问题,革命战略空间选择的核心与边缘问题,以及革命势力的波浪式空间推进问题。区域不平衡问题关系到革命活动开展的空间选择;核心与边缘问题事关革命根据地的空间选址;波浪式推进则是中共革命势力推进的空间模式。……中共革命由东南向西北的地理转换恰为中共获得新生奠定了地理基础。

——摘编自程森《中共革命的三个地理问题(1921—1945)》

围绕材料主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论证。(要求:观点正确,史实准确,史论结合,逻辑清晰。)