材料 宋代是“铜钱时代”,铜钱流通的数量、范围和深度可能超过了其他朝代,实际形成了以铜钱为基准的货币体系。大规模持续供应的宋钱为亚洲东部南部海域铜钱区的形成提供了基石。明代是亚洲东部海域朝贡格局发生变化的时期,也是近代早期经济全球化的发端期。这个时代契机使得明朝内部的社会经济变革既对后世产生、了深远影响,同时也兼具区域国际的特性。明代出现了由实物经济体制向货币经济体制的转变,也出现了货币形态、制度与体系的大转型。这种转型可归纳为“铜钱基准体系”向“白银基准体系”的重大转向。

——摘编自邱永志《全球史视野下的明代货币转型》

有学者认为海外白银的大量涌入才使得中国的通货结构得到了转变。结合材料,概括宋明时期通货结构的不同,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或提出其他观点均可,并阐述理由)

材料一 几百年前……西方文明出现新的转型……开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命……逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体……为获取资源与市场,工业文明的先导国家以枪炮打开了地球上一切民族和国家的大门,迫使一切后进民族走向工业化之路。

——潘岳《可持续发展与文明转型》

材料二 鸦片战争一阵疾风,吹荡了沉寂的知识界,一批关心国家命运的仁人志士,看到了英美等国的政治体制与中国的不同之处:议会制度、总统禅让等。他们的思想深处,滋生着对民主制度的欣慕和对专制制度的不满之情。

——熊月之《中国近代民主思想史》

(1)根据材料结合所学,概括促成西方文明转型的因素。

(2)归纳近代以来西方列强侵略中国的主要表现。

(3)有学者认为:“19世纪西方(对中国)的冲击……几乎没有给中国的政治体制、社会结构和经济制度带来任何影响,真正的近代化遥遥无期。”谈谈你对这一观点的认识。

材料一

| 学者 | 观点 |

| 1 | 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”。海上“丝绸之路” |

| 2 | 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人.突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣。他们绝大多数并不以获利为目标。而是以宗教传播为己任 |

| 3 | 三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果 |

| 4 | 丝绸之路中的“丝绸"一词,已不再是中外商业史上交流的商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号。所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”,包括商业、文化和民族迁徙交融这三大功能 |

——摘编自耿异《丝绸之路研究在中国》

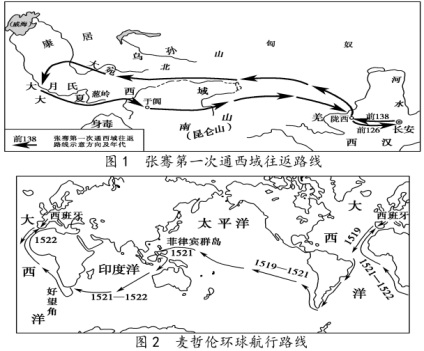

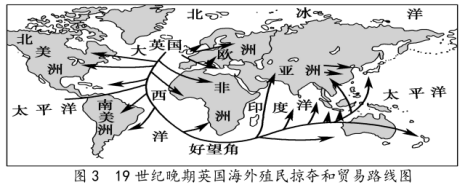

(1)依据材料一,分别概括四位学者的观点,归纳史学界“丝绸之路”研究的动态与趋势。材料二

(2)从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

材料一 据《周礼》记载,在两千多年前,官方规定的跪拜礼仪就有九种不同的名目:稽首、顿首、空首、振动、吉拜、凶拜、奇拜、褒拜、肃拜。但是,这么多种类的跪拜礼仪并不是任何人可以自由选择、任意取之而用的。比方说,“空首”是头不至地的跪拜,最为方便,恭敬程度也就最低,成为君长对臣下的致意之用;头至地立即抬起为“顿首”,恭敬度就高些;而头至地还要稍作停留为“稽首”,恭敬程度最高,用作臣下对君上表达尊敬的礼节等等。在吃饭和喝酒的时候,无论是长辈为其夹菜还是递酒,都要先行跪拜才能品尝。

——摘编自韩鼎赢《传统长幼相见礼仪的终结与现代重建》

(1)依据材料,概括西周时期跪拜礼的特点。

材料二 1793 年,英王特使马戛尔尼来华,在谒见皇帝的礼仪上被中方要求其像藩属国一样三跪九叩,马戛尔尼表示可以像觐见自己国王那样行礼,这个答复使乾隆断然拒绝接见该使团。后来,马戛尔尼向乾隆施行的礼仪应该就是“长跪请安”的旗礼形式。同治十二年(1873 年),总理衙门与各国公使商定的《觐见礼单》中表明公使的觐见礼仪为五鞠躬。但是“此次觐见的礼仪规定被强调是一次清帝因各国需呈递国书而准许的特殊优待礼节,仅是一次特例而已,各国使臣以后不得援引为惯例,再行渎请”。

1891年,光绪皇帝接见六国公使。据晚清重臣荣庆记载,“总理衙门带使臣一员及翻译一员入,两大臣带引于前,自东门入,去帽一鞠躬,十二步二鞠躬,至主位三鞠躬,呈国书。”此次的觐见没有再像同治十二年一样进行几个月之久的礼仪交涉,而是作为无需商议的惯例来照行了。

——摘编自韩鼎赢《传统长幼相见礼仪的终结与现代重建》

(2)依据材料二并结合所学,解读清朝时期外国使节觐见礼仪的发展变化。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料三 1916年6月6日,中华民国大总统袁世凯去世,6月8日,国务院出台《丧礼大纲》八条,规定“凡官署营舰、海关下半旗,官吏停宴会、缠臂纱……民间辍乐七日,出殡日鸣炮百一响,京校辍课”。经大总统黎元洪与国务院商议后,决定葬礼“参酌中外典章”,中国礼典方面“只可酌采皇帝葬礼斟酌损益”,“其外国礼典则拟搜集德、美两国大总统国及各国元首之国葬礼互相参酌而成”。对此社会舆论极为愤懑,有人认为袁世凯“几如大行皇帝之丧礼”,诚为“民国之怪现象”。有人告诫议定袁氏丧仪诸人“勿忘项城(袁世凯)之死非于洪宪元年”,而是“中华民国五年六月六日”;将来“引项城灵柩出新华门者”,乃是“两行五色灿烂之共和国旗”。

——摘编自李斯涵《民国第一部〈国葬法〉的颁行与民初丧葬礼仪的变革》

(3)你如何看待材料三中关于袁世凯葬礼的不同主张?请自拟论题,并结合史实加以论证。

要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。

材料一 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

——《史记·商君列传》

材料二 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心……构成了中国现代化的逻辑起点。

——颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料三 到1979年,集体农业活动的组织方面正在发生一场意义更为深刻的变化,……开始了叫做生产责任制的某些尝试。……责任进一步下放到家庭中。到1981年或1982年,在最贫困的省份中,90%以上的家庭以户而不是以生产队为单位负责耕种以前的集体土地。这个制度在较富裕的省份中也日益推广开来。……到1983年底,几乎全部农业生产都是以家庭为基础的。

——《剑桥中华人民共和国史》(下卷)

(1)依据材料一,概括商鞅变法的主要措施。结合所学知识,分析商鞅变法的时代背景。

(2)根据材料二,指出作者把戊戌变法作为“中国现代化的逻辑起点”的理由。结合材料和所学知识,归纳维新派的主张和目的。

(3)根据材料三,指出十一届三中全会以后中国农村经济出现的新变化。结合所学知识,分析这种变化的实质和给中国农村带来的影响。

(4)综合上述材料,请你提炼主题并加以论证。

——据《中国大通史》概括整理

(1)将上述历史名词,分类归纳为三种历史现象。

(2)请在社会人群与三类历史现象中选取相互关联的内容,提炼一个观点,关联史事加以论述。

材料一 1932年当选总统的罗斯福,在执政期间遭逢美国历史上最为严重的经济萧条。他采取了一系列政府干预经济的措施。当今美国广泛建设的政府项目,都能在新政中找到根源,这些措施实际上都阻滞了经济的增长,如农业补贴、最低工资等,并导致生产率下降和失业率上升,并未取得预期效果。

罗斯福对总统职务的专横态度永久性地改变了美国的政治格局,他操纵公众舆论,使得美国公众成为20世纪30年代经济停滞的同谋。

——【美】小福尔索姆《罗斯福新政的谎言》

材料二 1929—1933年资本主义世界经济危机直接为罗斯福上台创造了一个机遇。

罗斯福新政的内容可以用“三R”来概括,即复兴、救济、改革。1933年夏,美国经济开始小幅回升。1936年和1937年出现明显的复兴迹象,国民经济状况得到显著改善,到1940年,美国国民收入已恢复到1929年经济危机爆发前的水平。

——【美】福克纳《美国经济史》

根据材料归纳评论罗斯福新政的观点。(要求:围绕材料中一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)

材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国),文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

(1)概括材料一中各文明对世界认知的共同之处。

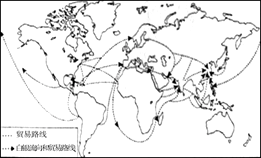

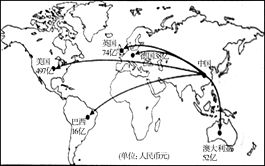

材料二

图(a)公元1400年前世界主要贸易路线示意图

图(b)公元1400—1800年世界主要贸易路线和白银流向示意图

图(c)公元1900年前后世界主要航海贸易路线和铁路示意图

图(d)公元2013年五大跨境电子商务市场对中国商品网购需求预估示意图

(2)阅读图(a)至图(d),以世界洲际贸易的发展为视角,结合所学,对材料二所蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)世界是联系的,也是多样的。结合“洋务运动”“辛亥革命”和“中华人民共和国成立”三个历史事件的具体史实,回答:中国的有识之士是如何立足国情、学习外来文化的?中国取得了哪些具有自身特色的成果?

9 . 国家制度-社会变革-人才培养

材料一在西方文明发源地的古希腊地区,由于地理环境的差异性,以及基于这种差异性的物产种类的多样性,使从事不同生产经营的各原始部落之间,很早就发展起频繁的商品交换。商品经济的充分发展又促进了社会分化,并最终迅速地“炸毁”了血缘纽带。奴隶制国家产生,采取以契约性的互补关系为纽带的古典民主政治制度,作为综合多种利益与整合政治秩序的制度手段。

东方国家的社会并没有古希腊意义上的那种发达的商品经济。因此,社会内部广泛存在的血缘纽带也并没有被商品经济所“炸毁”。但是整个社会的公共功能,包括社会成员的赈灾、水利、管理、安全、自卫的需要是如此迫切,这就使旨在实现这些公共功能的公共组织,即东方专制主义的国家,在商品经济炸毁血缘纽带之前就提前出现了。

——王旭东《先秦史研究》

(1)结合材料和所学,分析作者认为古希腊与古代东方国家政治制度的不同及其形成原因。

材料二17-18世纪,英国以金银货币为财富,国家敛积财富并干预经济活动。政府逐渐取消地方关税,统一国内市场,规范交易行为。英国经济立法多达250个,几乎所有工商业领域都受制于非常细致的立法,以控制各行业的“自我管制”。政府降低工资以减少成本和增加出口竞争力。

18世纪末期,英国政府认为不应做也不应试图做任何事,应遵循自然秩序、市场自动调节,反对国家干预。18世纪末期,英国妨碍经济发展的旧政策法规逐渐消除。19世纪末到20世纪30年代初,英国社会经济进入不稳定时期,市场失灵和社会问题突出,急需解决。

20世纪30年代,英国政府依托市场经济基础进行国家调控,以政策手段保证国民经济稳定增长。英国政府对金融、财政、产业和税收、价格和工资等方面进行指导。以福利手段对国民收入实行再分配,扩大政府开支。1932年,英国政府宣布放弃自由贸易,实行进口税,建立帝国特惠制,保护市场。

——苏振芳《英国经济与社会发展概况》

(2)依据材料,概括17世纪以来,英国社会经济政策的变化。结合材料和所学,说明其变化的历史背景。

材料三近代以前,我国传统的人才观认为:人才是具有“明人伦”的品格和“修齐治平”之能的德才兼备之才。人才与统治能力、人才与治才几乎成为同义语,其最高境界是达到内圣外王、全能全知的通才、贤才。

19世纪后期,王韬认为:必须要培养多类型、多层次的有“一技之长,一材之擅”的专门人才。这些专门人才是具有各种专门知识技能的企业家、军人、科学家等各行各业人员。清政府宣称:凡游学他国得有长技者,可直接被聘请为书院的专科教师。

20世纪初,孙中山提出:教育的目的是培养“拔去奴隶之根性”的新式国民。20世纪20年代,蔡元培提出:新公民是拥有健全之人格的公民,乃是既有高度的政治觉悟和爱国意识的共和国国民,又有健壮的体魄、近代科学知识、良好的修养、高尚的情操和健康的心理素质的“完全之人物”。北洋政府的《壬戌学制》中强调重视学生的职业训练;课程和教材内容侧重实用;实行选科制和分科教育,兼顾学生升学和就业两种准备。

——李宜江《我国近代人才观的变迁》

(3)结合材料和所学,对我国“人才观”的演变历程进行解读。

要求:提取信息充分;解释和分析逻辑清晰;总结和归纳准确、完整。

10 . 中华医学源远流长

材料一中土医书,方论浩繁。每论一病,必浮举阴阳五行,缠绕不休;每用一药,必为色香形味,分配脏腑。更或高谈脉理,妄事神巫。盖中土风俗,平日视医学为末技,待医士如贱工。

——(英)合信《医学五种》(1858年)

(1)阅读材料,概括阻碍传统中医发展的因素。

材料二清朝末期,西医越来越多地进入到中国人的生活中。1903年,清廷颁布《奏定学堂章程》,设立1门中国医学和16门西医学科,但将前者列为首位。一些顽固中医“既不愧不学无术,以人命为草菅,反而造谣诽谤,大有不与西医两立之势”。

民国初年,蔡元培、鲁迅等把中医学当作文化糟粕加以反对。1919年,民间成立“中医改进研究会”,系统整理中医学说,吸收西医科学改进中医。1929年,国民政府教育部通令:“中医学校讲授与实验既不以科学为基础,故不在学制系统之内。”

建国后,第一届全国卫生会议提出“实现中医科学化。”1958年,《人民日报》社论指出“大力开展西医学习中医运动,实现卫生工作全面大跃进”。60年代后期,中医被称为“复古倒退”,大批中医教学、研究机构被取消。1980年,《人民日报》社论肯定了“中医、西医和中西医结合都要大力发展”。1982年,“发展现代医药和我国传统医药”被写入宪法。

(2)阅读上述材料,以“挑战与发展”为主题,对中医的变迁进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。