冯天瑜先生在《中国文化生成史》中指出,多极世界各具特色的文明彼此交流沟通,其间既有冲突激荡,又有吸纳融会,达成你中有我、我中有你的“涵化”结果。以中国文化为例,历史上,中国文化发生过三次历史性融合。

| 第一次历史性融合 | 汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。 |

| 第二次历史性融合 | 随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典, 开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。 |

| 第三次历史性融合 | 明代中期以来, 西方传教士来到中国, 在传播西方宗教的同时, 也带来了某些科学工艺。 |

——摘编自李良玉《新文化的起源》

请结合中国文化的三次历史性融合,以“文明涵化与趋时更新”为主题,任选角度,自拟标题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文。)材料一 古代中西立法过程对照表(部分)

时间 | 中国 | 外国 |

| 公元前927年 | 周穆王时,吕侯制《吕刑》 | 希腊:来库古立法 |

| 公元前536年 | 郑国子产铸《刑书》 | |

| 公元前3世纪 | 罗马:万民法产生 | |

| 公元前126~前104年 | 《春秋决狱》成书 | |

| 公元前27~公元3世纪 | 罗马:帝国建立,皇帝(奥古斯都)敕令成为法律的重要渊源 | |

| 公元前1世纪 | 汉经义释律,科令制度形成 | |

| 公元528年 | 拜占廷:查士丁尼命法学家特立波尼安编纂法典 | |

| 公元529年 | 东罗马:《查士丁尼法典》编成 | |

| 公元533年 | 查士丁尼公布第二次法典《学说汇纂》《法学阶梯》 | |

| 公元541年 | 西魏颁新制12条及六条诏书 | |

| 公元582年 | 东罗马:《查士丁尼新律》完成 | |

| 公元637年 | 唐《贞观律》颁行 | |

| 公元654年 | 唐《永徽律疏》公布 |

——摘编自王宏治《从中西立法过程比较<唐律>与<民法大全>)

材料二 任何社会法律的生成都不是其社会现象中的孤立存在,法律与社会的关系极为密切,中国有悠远古老的中华法系,中国传统法律文化与中华民族的民族习惯、民族精神以及民众的法律观念紧紧相连。同样,外国法律制度也反映某一时期、某一社会的社会结构和文化观念,维护并巩固其社会制度和社会秩序。

——摘编自邓琦《中外古代法律比较研究》

运用材料一中的中外相关史实并结合所学知识,论证材料二的主要观点。(要求:明确指出观点,论证充分,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

材料 孔子不打算损害现存的社会秩序和社会关系,主张“君君、臣臣、父父、子子”。不过,他在坚持统治者拥有统治权力的同时,还坚持统治者应在合理的道德原则基础上进行统治。他和柏拉图一样,要国王做贤者,认为如果他们具有一个绅士的五条美德——诚实、正直、忠诚、恩惠和仁爱,他们就能成为贤者……孔子的学说在他生前并没有被普遍接受,更不用说贯彻了。但是,它们最终还是流行开来,并成为国家的正统信条。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料并结合所学中国古代史知识,围绕“孔子的学说”提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

材料 习俗和仪式的礼仪规范对古代社会的百姓影响甚大。中国古代的礼仪制度和规范,特别是在冠、婚、丧、祭、射、乡、朝、聘等礼仪形式中规定了大量的道德规范和要求,以此实现在社会层面的教化,有力地塑造了家庭伦理、社会伦理和政治伦理。儒家德治教化的社会路径还包括古代各类学校的教育与经典传习,以及家族宗族和乡绅的乡约教化等,这些社会化路径都体现了对人情、人义的塑造,构建了整体的社会文化网络,有效实现了政治与伦理的双向同构,达到了“化民成俗”的德治效果。

——摘编自沈小勇《以文化人化民成俗》

根据材料并结合所学中国古代史的知识,围绕“德治思想与教化实践”自拟一个论题,并加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分。)

材料 美国学者费正清认为中国社会长期以来基本上处于停滞状态,周而复始,缺乏内部动力来打破传统框架,直到19世纪中叶它遇到截然不同而且更为强大的西方文明的冲击之后,才发生剧变。面对这一冲击,中国作出的回应是逐渐引进引起“永久性变化”要素的同时,背弃传统的“周期性变化”模式,从而走上现代化道路。美国另一汉学家柯文则提出从“中国中心”来理解中国近代历史,他并不否认近代以来西方对中国历史发展的实际作用,但认为决定中国如何回应西方的因素并非外来,而是产生于中国社会的内部。中国历史和文化的发展是由其自身的政治、经济、文化等因素所决定的。对于西方学界来说,想要真正理解中国,必须从中国的内部发展来看待问题,才能得到符合历史真实的认识。

——摘编自亢飞《费正清与柯文中国史观比较》

从材料中任选一种观点,结合中国近代史相关知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

材料

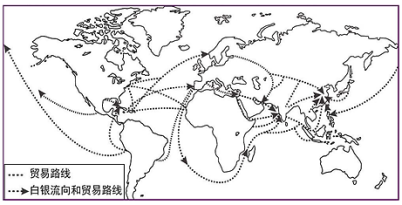

1400-1800年主要的环球贸易路线

根据材料并结合所学知识,提炼出一个论题,并加以简要论述。(要求:论题明确,史论结合,持论有据,表述清晰)

材料 全球城市是世界经济组织结构的重要节点,是经济管控、生产与贸易、信息交流与文化传播以及政治权力的枢纽。下表是公元前400年—公元1800年全球城市发展的时间轴线。

| 公元前400年 | 公元前200年 | 丝绸之路与罗马浪潮 | 公元元年 | 200年 | 400年 | 600年 | 800年 | 1000年 | 1200年 | 商业经济浪潮 | 1400年 | 后哥伦布时代 | 1600年 | 重商主义浪潮 | 1800年 |

| 雅典 | |||||||||||||||

| 长安 | 长安 | 开封 | 北京 | ||||||||||||

| 罗马 | |||||||||||||||

| 伦敦 | 伦敦 | 伦敦 | |||||||||||||

| 君士坦丁堡 | 君士坦丁堡 | 伊斯坦布尔 | |||||||||||||

| 威尼斯 | |||||||||||||||

| 阿姆斯特丹 | |||||||||||||||

——摘编自【英】格雷格·克拉克《全球城市简史》

根据材料并结合所学知识,从表中任选一个城市,简述其成为全球城市的主要因素。(要求:列出所选城市,不限于题目所给时空,史实准确,论证充分,表述清晰)

材料 乾隆初年,黄可润说:“南方番薯一项……今则浙之宁波、温、台皆是,盖人多米贵,此宜于沙地而耐旱,不用浇灌,一亩地可获千斤,食之最厚脾胃,故高山海泊无不种之,闽浙贫民以此为粮之半。”钱大昕在《鄞县志》中也提道:“番薯……今明越诸郡多于山中种之……大可为救荒之助。”温州府所属五县一厅,还培植了一些好品种。瑞安县大山中所产番薯“味尤嘉美”,乐清则又称番薯为“花荠、红荠”等。乾隆以后,大批棚民进入山区租山垦荒,促进了番薯的推广。相对说来,某些富庶的平原地区,像杭嘉湖一带,人们种植桑棉等传统经济作物,水稻的产量也很高,所以番薯的推广就晚得多。

——摘编自郭松义《番薯在浙江的引种和推广》

根据材料围绕清朝初年“番薯引种”拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述清晰)

材料 明清帝制国家始终参与商业,其程度趋于加深。帝制体系与商业繁荣之间的基本契合,一定程度上为明清商业的发展提供了条件,扩展了帝制国家财政收入的来源。明清商人也在这种环境中演化,与帝制体系交融,变成绅、商、地主三位一体的精英人群,构成社会支配阶层演变的一个侧面。此种契合关系的另一面,是商业较大幅度地被纳入帝制国家体系的控制范围,使得市场经济难以充分、自由地演变,商人也在此环境中异化为帝制体系的社会基础。

——摘编自赵轶峰《明清商业与帝制体系关系论纲》

根据材料并结合所学中国古代史的知识,提取一个有关中国古代商业的论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

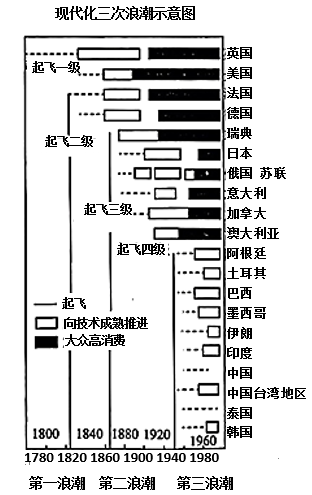

材料 学术界认为,世界现代化是突破原有的农业大生产力形态向工业大生产力形态引起的社会巨变。在具体阐述现代化的进程时,有学者提出了这一世界规模的大变革经历了三次发展浪潮和经济现代化发展的三大阶段(经济起飞、向技术成熟推进、大众高消费)的观点,如下图所示。

——摘编自罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》

根据材料并结合所学知识,概括一个世界经济现代化的发展趋势,并予以阐述。(要求:趋势表述明确,史论结合,逻辑严密。)