| A.实现了对西南边陲的垂直管理 | B.反映出当地民族融合趋势加强 |

| C.强化了少数民族文化认同意识 | D.利于稳定西南边地的社会秩序 |

材料一 它的主流是由许许多多分散存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。中华民族这个多元一体格局的形成还有它的特色:在相当早的时期,距今三千年前,在黄河中游出现了一个若干民族集团汇集和逐步融合的核心,被称为华夏,它像滚雪球一般地越滚越大,把周围的异族吸收进了这个核心。它在拥有黄河和长江中下游的东亚平原之后,被其他民族称为汉族。汉族继续不断吸收其他民族的成分日益壮大,构成起着凝聚和联系作用的网络,奠定了这疆域内部多民族联合成的不可分割的统一体的基础,形成为一个自在的民族实体,经过民族自觉而成为中华民族。

——据费孝通《中华民族的多元一体格局》

材料二 1979-2004年深圳市人口变化趋势

注:按照深圳市统计局统计口径,2002年以前以1年为标准,居住1年以上的非户籍人口称为暂住人口,2002年以后把居住半年以上的非户籍人口称为暂住人口。

——摘自陈图深等主编《深圳人口与发展:挑战与对策》

(1)据材料一,归纳中华民族多元一体格局形成过程的特点。

(2)据材料二,概括1979-2004年深圳市人口变化趋势。结合所学知识,说明该趋势形成的时代背景。

(3)据材料并结合所学知识,说明人口迁移对民族发展的积极作用。

材料一中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

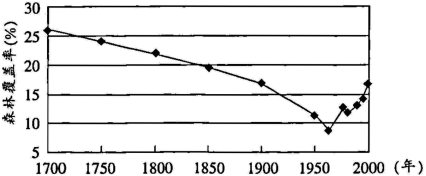

材料二

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国林业建设的历史意义。

| A.皇权的绝对化趋势 | B.理学成为官方哲学 | C.满汉矛盾逐渐淡化 | D.官僚议政权被削弱 |

| A.中国综合国力与国际影响力增强 | B.经济全球化的发展 |

| C.两极格局受到冲击并逐渐解体 | D.多极化趋势的加强 |

| A.增强了宋夏之间的水利技术交流 | B.促进了西北边疆的开发 |

| C.适应了经济重心变化的总体趋势 | D.得益于庆历和议的达成 |

| A.两大阵营对峙局面形成 | B.美苏两国间矛盾加剧 |

| C.美苏冷战序幕由此揭开 | D.世界多极化趋势加强 |

| A.是礼崩乐坏的深刻体现 | B.反映了主流思想的变化 |

| C.有利于当时的民族团结 | D.受到大一统趋势的影响 |

材料一 秦朝时期,郡县制确立,中国古代中央集权制度正式形成。汉代,承秦之制,实行郡国并行制。至唐后期,地方行政制度逐渐形成了道一州、府一县三级制。道的增加,是唐代地方行政制度发展的主要变化。道在安史之乱后成为州以上的行政区划,长官由朝廷任命。唐政府通过道这一中间管理层级,实现了中央对地方的分级间接管理,调整改善了地方管理幅度。地方行政在道管州的层面基本上是管得住、有效率的。唐代道的发展,是中国古代的地方行政制度发展的一种进步,是一种符合历史趋势的发展;虽然从实际效果方面看,存在着一些导致方镇分权的缺陷。

——摘编自郭锋《唐代道制改革与三级制地方行政体制的形成》

材料二 英国是一个典型的单一制国家,却有着深厚的地方自治传统。随着社会日益工业化、城市化,人们经济生活、政治生活不断变化,原有地方政府分散和不统一的状况无法适应时代需求,19世纪末,英国开始地方政府体制改革,真正形成了地方政府的概念。1888年,英国颁布《地方政府法》,规定郡议会、郡自治市议会和伦敦郡议会为地方权力机关,由选民直接选举产生。1894年,英国政府再次颁布《地方政府法》,规定在全国建立城区议会、乡区议会等郡以下的第二层级地方政府。1900年,英国颁布《城镇议会法》,要求所有自治市均设立民选议会,由此而建立起三级地方政府体制。英国统一的地方行政区划和自治性管理体系得以形成。

——摘编自孙宏伟《论英国地方自治体制的发展与变革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代地方行政制度和近代英国地方制度的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析近代英国地方制度形成的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,说明中英历史上的地方制度改革对今天中国地方制度建设的启示。

| A.人口迁移推动边疆开发 | B.改土归流加强中央集权 |

| C.对外贸易推动边疆发展 | D.人口重心出现南移趋势 |