材料 梁启超认为贵族政治具有两面性。在西方,一方面贵族政治加剧了社会不平等。另一方面,在反对和限制君主权力方面,贵族又发挥了积极作用,与平民具有一致性。中国则不然,自周末贵族政治澌灭,失去限制君权的阶级,致使专制政治不断得到加强。换一个角度说,西方的平民较之中国,不仅受君主压制,复受贵族压制,其所遭受的不平等、不自由愈甚,故其反抗愈力。中国则反之,中国社会等级间有流动性,“今岁华门一酸儒,来岁可以金马玉堂矣”。故民众的自由平等意识不强……中西虽同为专制,但形式和程度并不相同。

——摘编自张昭军《“中国式专制”抑或“中国式民主”》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:中西对比,观点明确,史论结合,论证充分,表达清晰。结论不能重复材料中的观点。)

材料一 “秦昭王时,义渠戎王与宣太后乱,有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉,遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡。”

——《史记·匈奴列传》

“秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南。筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里。”

——《史记·蒙恬列传》

材料二 古罗马也曾修筑过“千里长城”。从1世纪到3世纪,罗马人为防备日耳曼人的袭扰,陆续在莱茵河与多瑙河之间修建了一条“防御之墙”,从今天德国的波恩附近直到雷根堡附近,全长584千米。另外,公元117年,罗马皇帝哈德良来到不列颠视察后,下令修建长城以抵御凯尔特人,该长城由三个罗马军团历时约六年分段筑成,史称哈德良长城,全长约118千米。

——摘编自马兆锋编著《伟大的古罗马文明》

材料三 清朝入关后,一直没有修缮过长城,康熙三十年(1691),古北口一带的城墙有不少地方损坏倒塌,边防总兵蔡元上疏朝廷请求修缮,工部等建议康熙帝予以批准。康熙帝很不以为然,他认为秦筑长城以来,汉、唐、宋历代经常修缮,但从来都没有因此而免除边患。他说:“民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”

——摘编自徐永清《长城简史》

(1)根据材料一、二,结合所学知识,分析古代欧亚帝国大规模修筑长城的共同原因。(2)根据材料三,结合所学知识,评析康熙帝对修筑长城的看法。

材料一 汉代总结秦速亡的教训, 积极实行儒家的仁政德治。至董仲舒提出重选举、兴学校、独尊儒术三大文教政策,我国第一个正式的人才选拔制度得以建立和实行,该制度主要根据人的德行,通过举荐和策问, 授以相应官职。

材料二 明清时期,科举考试采用八股文,八股文具有防止作弊,使评卷标准化、客观化,减少评卷工作量,以及在一定程度上可以测验考生文字基本功等好处。

——以上均摘编自田建荣《科举考试命题立意探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代人才选拔制度的名称,并分析其意义。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析材料二的观点。

有学者指出:从历史主义的立场来看,由于中世纪尚不存在作为强势主权单位的民族国家,因而,行会扮演了“类政府”或“准公共组织”的角色,实施市场监管,开展社会救助、提供公益服务,关系到那个时代社会治理的根本。

| 自由人的誓约团契 中世纪行会创立的初衷,就是为了补偿城市生活中极为稀缺的东西—亲缘共同体及其保护作用。行会成员自愿宣誓立约:在成员的人身受到伤害或威胁时施以援助;对陷入生活困境的成员给予救济。 |

| 谋求健康而诚实的经济 行会严格限定每个小作坊招收学徒的数量;统一规定本行业使用的生产工具、工艺技术和工作时间;以行会集体购买之类的方式控制原材料的供应和价格;行业内秘密,不可外传。 |

| 在我们的旗帜下 从规模上看,中世纪的手工业行会是一种小型共同体。加入一个行会从而获得兄弟身份的最明显的标志,是穿上由行会统一制式的会服。那些因家境贫寒而不能添置全套会服的会员,至少要买一件衣服罩子,以示自己是本会兄弟。对行会行动来说,会旗具有特殊权威。大多数行会都有自己的会徽,会徽寓意象征着友爱、尊严、快乐、集体幸福等。 |

| 使城市共和国运转 城市共和国的公共职位,例如,具有立法和决策咨询职能的大议事会、小议事会的成员,管理行政事务的执政官、财务官、督察官、公证人等等,都向行会开放。另外,行会还筹集资金兴办公共事业,在居住的市镇建起小教堂、附属礼拜堂、公会会堂及文法学校。 |

| 亲兄弟明算账 大工业生产及其推动的经济交往和社会交往,彻底打破狭小的地域限制,呈现了前所未有的延展性和开放性,由此带来的治理任务之复杂,也就很自然地超出了行会这样的微型职业共同体的规范能力。“亲兄弟明算账”的生意经成为社会流行风气。科学知识创新和职业培训学校兴起,行会和学徒制度声望逐渐下降。 |

——摘编自张风阳《一种特殊类型的共同体——中世纪行会功能的政治社会学分析》

依据材料,结合所学,评析中世纪行会的兴衰。

材料一 齐国都城临淄的稷下学宫,是战国诸子百家争鸣的重要场所。身处其中的稷下先生们留下了《管子》,内容包括反映黄老之学的《宙合》、阴阳家学说的《五行》、兵家思想的《兵法》、儒家思想的《小称》、法家学说的《法禁》等篇。稷下先生们都有人数相当多的弟子,又都喜欢辩论,比如孟子人称“好辩”,邹衍人称“谈天衍”。在辩论中,各家思想相互诘难、相互影响。

——摘编自孙开泰《稷下学宫的百家争鸣与相互影响》

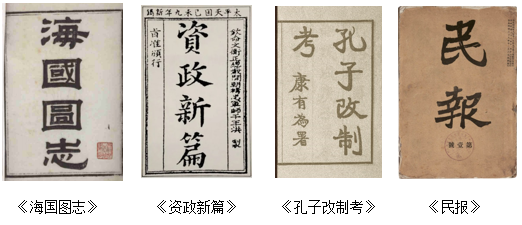

材料二

(1)阅读材料一、概括战国时期稷下先生们传播思想的途径。

(2)从材料二的史料中任选两个,评析它们在近代中国思想传播中的作用。

材料 1950年6月,中央重工业部计划司发布《国营工业经济计划工作的组织与方法》,明确提出工业经济计划需要包括七个部分,强调“所有一切与生产及建设相关的全部经济内容都包括在内”。政务院先后成立了重工业部、燃料工业部、纺织工业部、轻工业部、第一机械工业部、第二机械工业部等工业管理部门。

在“一五”期间,由国家计划委员会统一管理、直接下达计划指标的产品由1953年的115种增加到1956年的380余种。而“计划一经批准,一般不予修改”。1953年10月,财政部下发《关于编制国营企业一九五四年财务收支草案各项问题的规定》,明确规定燃料、重工业、一机、二机、纺织等各个部门所属的国营企业“基本建设支出,技术组织措施费,新产品试制费,零星固定资产购置及各项事业费,均属经济拨款之范围,应悉数列入财政收支计划‘预算拨款’的有关项目内”。在具体实践中,1951年至1954年,国营企业的定额劳动资金由财政和银行分别供应,1955年至1957年则实行国营企业自有流动资金计划定额全部由财政拨款的制度。国营企业从原料供应、要素价格、生产过程、财务重要等方方面面都受到了政府的严格控制。

——据郑有贵《中华人民共和国经济史》

(1)概括指出材料所反映的国家对国营企业的管理举措及其呈现的特点。(2)根据材料并结合所学知识,评析新中国过渡时期对国营企业的管理体制。

材料 20年代,以工立国与以农立国大论战刚萌芽,但论战双方的阵线是明显的。所有反对中国大革命的封建顽固派,阻止新思潮反对新文化运动的国粹派和“甲寅派”,鼓吹复兴中国文化的新旧调和派等,都是站在主张以农立国的一边:而鼓吹新文化运动、西化、反帝反封的知识界则都是中国工业化的积极鼓吹者。以农立国论的代表人物是章士创。他提出的“返求诸农、以安国本”的观点,从农国与工国的不同政治道德法律习惯等方面来立论。宣扬农国更能维护中国文化独有的调和持中、尚俭节欲、清静安民、寡欲不争等精神美德:大讲欧战后欧洲工业国已“崩坏难于收拾”、而“吾国伪工业病之复洪涨不可终日”。以工立国论的代表有恽代英、杨铨、杨明斋等人,他们阐明马克思的一个基本观点:“政治法律大部分是维持经济的组织及其社会道德习惯与秩序的,今其经济情形已变。则前之政治法律自然的随之而失其效用。”

30年代,以农立国与以工立国之争活跃起来。这一方面是由于现代化问题的提出拓宽了对中国出路问题讨论的范围:同时,也由于在世界经济危机形势下我国农村凋敝的情况日益严重。还有20年代末以来,出现的乡村建设运动,认为中国并不需要任何制度性的根本改革。而应返回到“农本社会”、“伦理本位社会”.于是号召知识分子到农村去。当时以农立国派提出的许多论点。特别是有关中国经济的自主发展、农业是基础、工农之间的关系、工业化与政治民主的关系以及中国工业化面临的阻力与困难等问题所进行的讨论。至今仍富有教益。如翁文灏在讨论中提出的“以农立国,以工建国”的口号,综合双方观点之所长,反映了具有中国特色的工业化思想。

——摘编自罗荣渠:《现代化新论—中国的现代化之路》(增订本),华东师范大学出版社。

根据材料,结合所学知识,对20世纪二三十年代关于“以农立国还是以工立国”的争论进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)。材料一 20世纪随着利益集团的发展,美国国会、文官与利益集团的联合几乎是水到渠成,这就是著名的“铁三角”的出现。“铁三角”不仅代表美国政治势力组合的新变化,而且已处在“美国政府政策制定与政策执行的心脏位置”。在“铁三角”中,文官又处于一个极为有利的地位,以至于有人惊呼“在美国,与其说是政党政治,不如说是官僚政治已经成为现代国家决策的主要活动场所”。

——摘编自石庆环《英美文官制度的模式差异及其历史影响》

材料二 考试制度是中国政治制度中一项比较重要的制度,绵延千年,中间递有改革,积聚了不知多少人的聪明智力,在历史进程中逐步发展。直到晚清,西方人还知采用此制度来弥缝他们政党选举制之偏陷。而我们却对以往考试制度不再重视,抑且不再留丝毫顾惜之余地,那真是一件怪事。好像中国历史上的考试制度,依然还只是我们独有的黑暗专制政治下面的一种愚民政策。幸而孙中山先生重新还把此制度提出,列为五权之一。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)概括材料一中美国政治的问题,结合所学分析原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识评析钱穆的观点。

材料 在一定程度上,中东地区战争频繁是美、苏“冷战”对峙、争夺世界霸权的产物。为保证自己在中东地区的实力,美、苏一度制造“不战不和”的局面,从而阻碍了中东问题的解决。第四次中东战争后,埃及总统萨达特认识到战争无法解决问题,开始谋求以和平方式来解决中东问题。1978年,美、埃、以三国首脑签署了《戴维营协议》,埃以之间开始了通向和平的努力。然而埃及的单独媾和行为引起了部分阿拉伯成员国不满,同时,埃及国内的伊斯兰原教旨主义极端分子策划暗杀了萨达特总统。

埃及与以色列的握手言和推动了中东的和平进程。(1993年,巴、以双方在美国签署了《奥斯陆协议》,这是中东和谈的一个重大突破。然而,和平之路并不平坦。1995年,推动巴以和解的以色列总理拉宾再一次群众集会上被犹太极端分子刺杀身亡。此后不久,以色列右翼集团执掌政权,在中东问题上采取强硬态度。

时至今日,中东问题的和平解决仍然面临着各种困难。双方在许多具体问题上针锋相对,巴勒斯坦内部如“以暴抗暴火的活动和以色列“以暴制暴”的军事镇压,造成双方相互仇视和冤冤相报,使暴力冲突不断,中东的和平进程异常艰辛。

——摘编自高中历史岳麓版选修教材《20世纪的战争与和平》

根据材料并结合所学知识,评析“中东的和平进程异常艰辛”。

材料一 自17世纪起,大批旅游图册的出版与热销帮助欧洲人建构了相对系统完整、全面清晰的“中国图像”,成为欧洲人了解中国的窗口,满足了欧洲人对神秘东方的好奇心。此外,随着印刷技术的发展成熟与时尚资讯的迅速传播,时装版画也成为欧洲人了解东方与世界服饰文化的平台。“18世纪英国的乔治时代,即使在偏僻的乡村杂货店中,也能买到东方缎带等一些时髦的奢侈品。”东西方服饰贸易出现了繁盛局面。来自异域的新鲜生活信息与时尚潮流资讯伴随着借助海洋贸易流入的大量东方服饰纺织品向西方扑面而来,冲击着西方传统的服饰纺织文化与相应的“衣冠之制”。

——摘编自宋炀《17—18世纪东方国家外销服饰纺织品与近代世界文化建构》

材料二 随着18—19世纪英国产业革命的成功,清政府不断颁布的“禁海令”对于正处在世界范围的经济扩张高潮中的英国人来说显然是一种障碍。1791年,英国对从中国进口的瓷器、漆器施行严格的高额关税,很明显就是为了遏制中国商品对英国本土企业的冲击。在此情况下,英国政府便向中国皇帝派出了第一个使节,说明此时清廷“禁海令”已然不仅仅是海上商业贸易层面的事了,已上升到国家政治层面,中英双方的冲突也在所难免了。

——摘编自胡良益、潘天波《清代海上丝路漆器文化外溢:贸易、想象与环流》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析17—18世纪东西方服饰贸易繁盛的原因以及影响。(2)根据材料二,指出中英冲突的实质,并结合所学知识对其进行评析。