材料一 中国古人通过祭祀表达对黄河的敬畏。据甲骨卜辞记载,殷人每年多次举行黄河祭祀,以求雨、求丰年等。春秋战国时期,中原地区的诸侯也常常祭祀黄河,以结盟、立誓或祈求战争胜利等。

材料二

| 1903年 | 邹容在《革命军》中写道:“沿万里长城,登昆仑,游扬子江上下,溯黄河,竖独立之旗,撞自由之钟。” |

| 1910年 | 革命派《民声》杂志发表组诗《爱之歌》,其中《黄河》篇写道:“吾族受此河流赐,产出一部民族志。” |

| 1923年 | 李大钊在《艰难的国运与雄健的国民》中写道:“扬子江、黄河可以代表我们的民族精神。” |

| 1937年 | 国共两党代表在黄河边同祭黄帝,毛泽东亲撰祭文,“胄衍祀绵,岳峨河浩”“民族阵线,救国良方”。 |

| 1938年 | 《民族诗坛》发表诗歌《黄河》,诗中写道:“黄河!你这中华国族的母亲,现在你再也不能安睡,东方吹动了号角,杀声震变了天地。” |

| 1939年 | 《黄河大合唱》在延安首演,“保卫黄河、保卫华北、保卫全中国”的歌声激起热烈反响,迅速传唱到各根据地和抗日前线。 |

(2)20世纪上半叶,黄河作为中华民族的重要象征,其时代内涵不断丰富。阅读材料二,结合所学,予以说明。

材料一 随着反法西斯战争的结束,美国决策者实施扶蒋反共政策。为打破美国的孤立与封锁,中国提出了向苏联和社会主义阵营一边倒的方针,确立了新政权的外交大格局。1950年中美先后卷入朝鲜战争,两国对抗的格局就定了下来。

——摘编自陶文钊《中美关系史》

材料二

| 1971年 | 中国恢复在联合国的一切合法权利 |

| 1972年 | 中美关系正常化,中日建交 |

| 1979年 | 中美建交 |

(1)分析20世纪50年代中美关系、中苏关系的不同。

(2)结合材料与所学知识,简述中国在20世纪70年代取得的一系列外交成就的背景和意义。

耸立在天安门广场的人民英雄纪念碑基座的浮雕再现了近代以来中国人民和中华民族争取民族独立解放、人民自由幸福和国家繁荣富强的光辉历程,下图为其中六幅浮雕(局部)。

从以上浮雕再现的相关史实中选取任意一个史实,结合所学知识为它编写一段简介。

材料一 首相伊藤博文通过对日本政治状态的观察,认为将公众注意力转移到与中国的冲突一些有吸引力的事情上来是非常有必要的……日本显然正在冒充被压迪地区的朋友。日本声称要在朝鲜保证驱逐中国人和维持国家主权下和朝鲜签订条约。根据这个陈述,日本是朝鲜的朋友和保卫者。

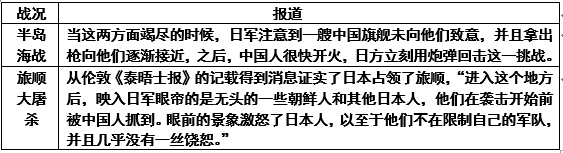

材料二 《悉尼先驱展报》对具体战况的报道

注:《悉尼先驱晨报》是澳大利亚最早的商业性报纸。甲午战争期间,《悉尼先驱晨报》对甲午中日战争做了相关报道。以上材料皆来自此报纸的报道。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析伊籍博文的这种想法产生的时代背景。

(2)材料二中可以确定的史实有哪些?哪些属于失实报道?指出导致《悉尼先驱晨报》失实报道的因素有哪些。

材料一 秦之短寿使得匈奴一时坐大,匈奴趁秦末动乱之际再次侵占河南地,成为新统一中国的汉朝的一大威胁。故此刘邦欲趁统一江山的战胜之锐一举解决匈奴问题,亲率三十万大军与匈奴交战,但却由于轻敌导致自己反被匈奴包围,遗下汉之国耻。无奈之下,刘邦只得采取和亲之计,但匈奴并不因此而满足,反而时常入侵汉边郡掠夺人民财物。汉初经过秦末大乱之后,名都空城,人口锐减。汉文帝开籍田以劝导天下,景帝时又将田租确立为三十而税一,故而到汉武帝时经济繁荣到顶峰,诸侯势力也遭到打击,也就放开了手脚去施展他的雄才大略。到元狩四年时,汉发动漠北之战取胜之后,国家已无力颁赐厚赏,就连战士的俸禄也因为财匮而发不出去,因而在西域实行屯田就理所当然了。

——摘编自张建文《汉代屯田研究》

材料二 新中国确定了民族区域自治制度为我国的根本政治制度之一,为实现政治安边奠定了根本政治前提。新中国成立之初组建了“劳武结合”的新疆生产建设兵团,赓续了汉唐治理西北边疆注重实用、认可多元、与时俱进的传统。新疆生产建设兵团是党和国家赋予重任,并长期驻守于边疆、服务于边疆的特殊准军事组织,维护国家利益、造福于新疆各族人民是兵团的最高利益所在。兵团作为一支生产队,经过几代兵团人的不懈奋斗,新疆的现代化农业得到长足发展,一大批工矿企业从无到有,逐渐形成了一个比较完整的工业体系。新疆也是多民族聚集区,兵团重视少数民族社会事业的发展,提高少数民族整体素质,从20世纪60年代开始,兵团就注意培养和使用本地成长起来的少数民族干部。为促进少数民族发展生产,在农业资料上实行优惠价格,同时积极改善少数民族中小学的办学条件。自组建时起,兵团就以形势发展为依据,以屯垦戍边为使命,在西北边疆起到了无法替代的作用。

——摘编自李东泽《新疆生产建设兵团历史演进研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳汉代在西域实行屯田制的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立后加强对西北边疆治理的主要原因,并说明组建新疆生产建设兵团的历史作用。

材料一 美国宪法是举世公认的世界上第一部成文宪法,也是最长寿的成文宪法,至今依然是美国的根本法,它的成功与制宪时的激烈辩论以及制宪会议的费时和艰难性有密切关系。在奴隶制问题上实行“一国两制”,这是在当时条件下解决问题的最佳方案。在其他一些棘手问题上制宪者们也是在坚持原则的基础上做一些让步或妥协。此外在一些暂时无法达成共识的问题上,制宪者们还采取避重就轻的方法。美国的三权分立制度是对传统欧洲“混合政府”分权理论的一种极有创意性的改进。美国宪法虽然继承了欧洲自文艺复兴以来的政治理论,但这部宪法是欧洲政治理论与本国具体实践相结合的产物。

——摘编自杨薇《1787年美国宪法的形成及启示》

材料二 《中华民国临时约法》在我国宪法史和宪政实践中具有重要意义,它展示着我国民族资产阶级构建资本主义民主共和宪政体制的美好期望。然而《中华民国临时约法》的实施结果却是令人失望的:民初有宪法而无宪政,有法制而无法治。《中华民国临时约法》的实施受挫究根溯源是由于它的制定和实施指导理念在学理上出现了偏差和失误,概而言之,《中华民国临时约法》的制定者犯了“因人立法”思维和“法律工具主义”思维的错误。妥善处理行政权和立法权之间的关系是现代宪政关注的重难点,而《中华民国临时约法》在民国初年动荡的时局中很难处理好两者的关系。

——摘编自王熙莹《〈中华民国临时约法〉实施受挫原因分析》

材料三 中国共产党在经过艰苦卓绝的28年的革命战争后,终于推翻了国民政府,于1949年建立了新中国,建立起有中国特色的社会主义人民民主的基本政治制度。此后,中国共产党继续带领全国人民探索这条道路,尽管其间历经曲折,但也取得了丰富经验和重要成果。改革开放以来,中国共产党开始以全新的角度思考国家制度建设和国家治理体系问题,不仅着力解决好制约党和国家事业发展的体制机制弊端,而且考虑解决好事关党和国家长治久安的制度现代化问题,不断改革和完善中国特色社会主义制度。

——摘编自刘旺洪主编《社会主义核心价值观研究丛书民主篇》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国1787年宪法的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析《中华民国临时约法》实施受挫的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明美国近代和中国近现代民主政治建设对当代中国社会主义制度建设的启示。

材料一 史书有关古代选官用官制度的记述

记述 | 出处 |

| “商君为法于秦,战斩一首者,赐爵一级,欲为官者五十石,其爵名:一为公士,二为上造……十九关内侯,而是为彻侯。” | 《史记·秦本纪》 |

| 汉武帝即位后,“诏天下举方正贤良文学才力之士,待以不次之位,四方士多上书言得失,自炫鬻者以千数。” | 《汉书》 |

| “先时国家始制九品,各使诸郡选置中正。” | 《三国志·魏志》 |

材料二 隋唐在官吏选拔上最大的贡献是创建了科举制。科举制为自我推荐,即史书所谓的“怀牒自举”,以考试定取舍。唐代能够参加科举考试的有两种人:一是由中央到地方各级学校的在读生员,二是身家清白符合报名条件经州县审查合格的普通百姓。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出三者记述的选官用官制度。(2)根据材料二并结合所学知识,说明隋唐科举制创建的意义。

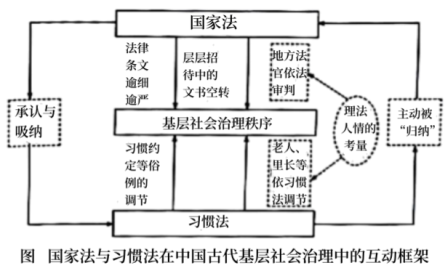

材料一

——摘编自崔晶《基层社会治理秩序的构建——基于明清时期国家法与习惯法互动的视角》

材料二 农村立法梳理(1989—2000年)

| 时间 | 法律文件 | 规则内容 | 规则意义 |

| 1990年 | “中华人民共和国乡村集体所有制企业条例〉 | 对于村集体所有制企业的性质、范围及运作情况进行了规定 | 明确了村集体企业的经济地位与农村主体身份 |

| 1996年 | (中华人民共和国乡镇企业法》 | 对于乡镇企业的企业性质、范围及运作情况进行了规定 | 明确了乡镇企业的经济 地位与农村主体身份 |

1998年 | 中华人民共和国村民委员会组织法》 | 保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主 | 标志着基层自治制度的法律化 |

—摘编自张慧瑶《新中国成立七十年(1949—2019)农村基层治理法制化研究》

(1)根据材料一、二,指出中国古代和新时期对基层治理的异同点。

(2)根据材料一二并结合所学知识,指出中国古代和新时期基层治理不同的原因。

材料一 甲午战争的惨败、丧权辱国的《马关条约》的签订、亡国灭种的空前危机激起了中华民族的觉醒。战争促使晚清留学教育结束了20多年的徘徊局面,以异常迅猛的态势展开。……留日学生从1896年的13名迅速增加到1904年的2400余人、1906年的12000多名,形成了规模空前的留日热潮。留日热潮的产生归结起来,一方面与清政府“以敌为师”“师日制日”的留学政策有关,另一方面与日本政府推行的“吸引”政策有关。洋务派的张之洞在1898年《劝学篇》中专设《游学》一章,论述游学日本的必要性。他指出,日本迅速强盛的原因在于有一批出洋留学的人才,他还列出了留学日本的五大优点。……与此同时,日本政府以“倍敦友谊”“代培人才”为幌子,采取“吸引”中国留学生的政策,以达到逐步控制中国的目的。

材料二 晚清大规模的留学日本热潮进一步打破了文化教育上的封闭状况,通过日本输入西学,介绍了先进文化和思想,促进了中国教育变革。更重要的是,一批有理想、有抱负的留日学生组织了政治群体,成为一支重要的政治力量,他们为推翻腐朽的清王朝、建立资产阶级民主共和制度作出了卓越贡献。可以说,1911年之前留学教育的最大成果来自留日浪潮,它直接为辛亥革命作出了重大贡献。留日学生邹容、陈天华的著作《革命军》《猛回头》等为反清革命提供了精神武器,黄兴、宋教仁等成为辛亥革命的主要领导人物。此外,陈独秀、李大钊成为中国共产党的早期领导人,鲁迅成为著名思想家,他们在新文化运动中贡献卓著。

——以上材料均摘编自蒋凯、徐铁英《近代以来中国留学教育的历史变迁》

(1)根据材料一和所学知识,概括“留日热潮”兴起的原因。

(2)根据材料二和所学知识,分析“留日教育”对近代中国的历史意义。

材料一 清朝政府与西藏地方的政治联系在清军入关前就建立了,但以立法治藏是到清入关后才逐步实现的。清政府针对西藏地方制定了六部单行法律,其中最有代表性的是《酌定藏内善后章程》《钦定藏内善后章程》《酌拟裁禁商上积弊章程》。三者分别代表了清政府在前中后三个时期对西藏地方政府、宗教、社会中的弊病做出的规定,较好地改善了西藏地方的政治、经济状况,具有重大的历史意义。清朝民族宗教政策主要内容之一就是对宗教采取开放融合兼用的政策。只要不威胁到政权稳定,即不予干涉,表现出“包容天下”的豁达。但亦有其底线,那就是任何宗教都不能干预皇权,对宗教的世俗权力予以必要的限制,沿着“众建之以分其势”的基本思路,取得了明显的效果。

材料二 “金瓶掣签”制度是清王朝对藏传佛教大喇嘛转世制度的一种改革,成为清王朝扶植黄教宗教政策之重要内容之一。通过这一制度,清王朝不但更有效地加强了对黄教势力的控制和利用,达到了对西藏地方从宗教上分而治之的政治目的,而且也使西藏地方的黄教首领更加倾心于中央政权,积极配合清朝地方官员忠实地贯彻执行清王朝在西藏地方的诸项统治政策。“金瓶掣签”制度的确立是清中央政府为实现华夏一统、强化中央政府对西藏政教管理的要求所决定的,它是顺应时势的产物,有利于蒙藏社会的长期相对稳定。这一定制通行于清代,延至新中国建立后的今天,至今在藏传佛教的转世活佛认定问题上,仍有重要的现实意义。

——以上材料均摘编自镡春鑫《清朝、民国中央政府对西藏宗教管理立法研究》

(1)根据材料一和所学知识,概括清朝治理西藏措施的主要特点。

(2)根据材料二和所学知识,概括“金瓶掣签”制度的意义。