人是一件多么了不起的杰作!……在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

——莎士比亚

每一个真诚悔改基督教徒,即令没有赎罪券,也同样可以得到赦罪或免罚罪。

——马丁·路德

我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利。

——伏尔泰

(1)上述材料反映了欧洲哪三次思想解放运动。任选其一,结合所学,说明其是如何推动社会进步的。1845—1846年,马克思、恩格斯合写《德意志意识形态》,科学地揭示了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑在人类社会发展中的辩证关系,鲜明地提出了人民群众对历史发展的巨大作用。1848年,马克思、恩格斯起草的《共产党宣言》指出,资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。1867年,马克思撰写的政治经济学巨著《资本论》第一卷出版,揭露了资本主义制度和资本家剥削的秘密。在革命实践中,马克思和恩格斯坚决捍卫科学社会主义基本原则,不断扩大科学社会主义在工人运动中的影响,指导国际工人运动健康发展。

——摘编自《社会主义发展简史》

(2)阅读材料,概括马克思、恩格斯的理论创新,并结合所学,简述马克思主义诞生的历史意义。这个时期逐步出现了技术进步的制度化。更多的先进工业企业不再满足于接受技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的试验来追寻这种技术创新……科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。

——摘编自《剑桥欧洲经济史》

(3)如何理解“这个时期逐步出现了技术进步的制度化。”亚洲的觉醒是指亚洲各国民族忧患意识和民主改革意识的觉醒和抗争。……19世纪末20世纪初,帝国主义掀起了瓜分世界的狂潮,进一步加深了亚洲各国的民族危机;亚洲的封建经济进一步解体,民族资本主义不断发展,资产阶级和无产阶级的民族民主意识也不断发展。

1905年的俄国革命运动也进一步唤醒了亚洲,终于形成了列宁所说的“亚洲的觉醒”的新局面。

——摘编自《世界近现代史1500—2007》

(4)阅读材料,概括“亚洲觉醒”的含义,结合所学,说明“亚洲觉醒”运动爆发的原因。材料一 中国古人通过祭祀表达对黄河的敬畏。据甲骨卜辞记载,殷人每年多次举行黄河祭祀,以求雨、求丰年等。春秋战国时期,中原地区的诸侯也常常祭祀黄河,以结盟、立誓或祈求战争胜利等。

材料二

| 1903年 | 邹容在《革命军》中写道:“沿万里长城,登昆仑,游扬子江上下,溯黄河,竖独立之旗,撞自由之钟。” |

| 1910年 | 革命派《民声》杂志发表组诗《爱之歌》,其中《黄河》篇写道:“吾族受此河流赐,产出一部民族志。” |

| 1923年 | 李大钊在《艰难的国运与雄健的国民》中写道:“扬子江、黄河可以代表我们的民族精神。” |

| 1937年 | 国共两党代表在黄河边同祭黄帝,毛泽东亲撰祭文,“胄衍祀绵,岳峨河浩”“民族阵线,救国良方”。 |

| 1938年 | 《民族诗坛》发表诗歌《黄河》,诗中写道:“黄河!你这中华国族的母亲,现在你再也不能安睡,东方吹动了号角,杀声震变了天地。” |

| 1939年 | 《黄河大合唱》在延安首演,“保卫黄河、保卫华北、保卫全中国”的歌声激起热烈反响,迅速传唱到各根据地和抗日前线。 |

(2)20世纪上半叶,黄河作为中华民族的重要象征,其时代内涵不断丰富。阅读材料二,结合所学,予以说明。

| 《周易・革》 | 汤武革命,顺乎天而应乎人。(大意:商汤灭夏、武王灭商,顺应 “天”的规律,符合人民意愿) |

| 树立山人《尊革命》(1901年) | 故有易姓而非革命者,如汉灭秦、魏灭汉、晋灭魏……有革命而不必易姓者,如日本自神武天皇以来二千余年皆一姓相传,专制为治; 而明治维新之后,由专制政体改而为立宪政体是也。 |

| 孙中山《在檀香山正埠利利霞街戏院的演说》(1903年) | 观于昏昧之清朝,断难行其君主立宪政体,故非实行革命、建立共和国家不可也。 |

| 《中国共产党党纲 草案》(1923年7月) | 此时中国重要的工业机关,大部分都在列强或军阀官僚手里,很少在中国资产阶级手里;农民正面的敌人,更是列强与军阀官僚,故中国的无产阶级应当最先竭全力参加促进此国民革命,并唤醒农民,与之联合而督促苟且偷安的资产阶级,以引导革命到底;以革命的方法建立真正平民的民权,取得一切政治上的自由及完全的真正的民族独立。 |

(2)阅读材料,结合所学,分析《中国共产党党纲草案》阐述的革命的内涵。

材料一 《史记·夏本纪》写道:“禹为姒姓,其后分封,用国为姓,故有夏后氏、有扈氏、有男氏、斟寻氏、彤城氏、褒氏……”研究甲骨文的著名学者董作宾认为,殷墟卜辞中的侯、伯、子、男诸称谓在殷商时期皆可为诸侯的爵称,商代已经形成了较为成熟的分封制度,这与西周推行的分封制度是相同的。

材料二 作为周室屏藩的诸侯,是经过周天子的册封而后成立的。分封制度下的诸侯国是一种通过人为的途径组织起来的兼具邦国规模与周朝地方组织双重性质的共同体,不同于过去那种由古代氏族部落各自分蘖繁衍而形成的族邦组织。那些在夏商时期构成当时“天下万邦”政治格局的所谓“邦”、所谓“国”,都不是夏商王朝人为分封的结果,而是早已存立于世的地方组织。

——摘编自沈长云《论殷周之际的社会变革》

材料三 汉唐地方层级都发生过从二级向三级的转换,二级制度所面临的主要问题是中央直接管理地区过多,负担较重,于是增设州等层级,协助中央对地方的监督、管理。但增设的层级,往往容易变成实际的一级行政区,引发割据问题。

宋代的统治者发展了“虚三级”的体制,即路、州、县三级。路没有统一的行政机构和单一的行政长官,与州牧、藩镇节度使不同,路一级由帅、漕、宪、仓四司共同构成,地方事务一分为四;在州之上,不存在单一的行政区划,比如这个州的帅司、漕司、宪司是属于某一路的,而它的仓司属于另一路,这虽然容易造成管理的复杂和混乱,但是不容易导致地方长官权力过于集中;州可以不通过路直接向中央奏事。宋代地方制度的设计,体现了“防弊”与“分权”的原则,使宋代的地方政府虽是三级制,但没有造成东汉末、唐后期地方割据的情况。

——摘编自叶炜《中国古代史十四讲》

(1)辨析材料一和材料二中的“分封”概念的不同。

(2)阅读材料三,结合所学,从地方与中央关系的角度,分析宋代的路与汉代的州、唐代藩镇的异同。

材料一

清朝形势图(1820年)

材料二 清朝统治者十分重视对少数民族的统治和管理。 在建立统一多民族国家的过程中,清朝统治者实施的策略是:第一,因地制宜,按照各个地区、各个民族的特点,分别建立不同的行政机构,在东北和伊犁地区设立将军制度,在蒙古设立盟旗制度,在西藏设立噶厦制度,在新疆维吾尔族地区沿袭以前的伯克制度,在西南少数民族地区改土归流,实行基本与中央地区一样的行政制度。第二,利用宗教,修其教不易其俗,为加强与蒙古族和藏族的关系,清政府推崇黄教,大修喇嘛庙,封赐喇嘛教首领,实行政教合一。第三,恩威并用,对少数民族上层人物封赐爵位。给予厚禄,或联姻,或召见,会盟筵宴,施恩笼络,而对破坏统一的叛乱割据势力则予以坚决的军事打击。清朝统治者对少数民族所实施的民族政策是成功的,它有效地协调了民族关系,形成了汉、满、蒙、回、藏等50多个民族共同生活的统一多民族国家。这是中国历史上统一多民族国家发展的一个新的高峰。

——摘编自中国社会科学院《简明中国历史读本》第十章第二节

根据材料并结合所学知识, 以蒙古族和藏族地区为例, 概述清朝前期对边疆地区统治与管理的主要措施及重要意义。

材料一 邓小平在会见基辛格时说,“在建立在殖民主义、帝国主义、霸权主义基础上的旧秩序”,使得“贫国与富国的差距越来越大”。而“新的政治秩序就是要结束霸权主义,实现和平共处五项原则”。最经得住考验的不是霸权政治,不是集团政治,而是和平共处五项原则。只有坚持和平共处五项原则,才能建立国际政治新秩序“使它同国际经济新秩序相适应”。

——摘编自罗昱《处理国与国之间的关系,和平共处五项原则是最好的方式》

材料二 二战后,亚非拉民族民主运动蓬勃发展。全球殖民体系土崩瓦解,发展中国家作为国际舞台上举足轻重的力量逐渐崛起……西方列强不甘心将殖民利益拱手相让,不断打压发展中国家……因此,加强相互间的团结合作,反对新老殖民主义,捍卫民族独立,维护世界和平与合作,既是亚非独立国家的迫切愿望,也是万隆会议召开的根本宗旨。

——摘编自余建华《万隆会议与中国亚非外交》

(1)根据材料一,分析新中国提出并强调和平共处五项原则的必要性。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳万隆会议召开的背景,并指出中国对万隆会议的贡献。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对新中国初期外交的认识。

材料一九一八事变的相关资料

| ① | 中国第二历史档案馆《九一八事变后张学良致蒋介石等密电一组》 |

| ② | 《萧红九一八致弟弟的信》 |

| ③ | 中央档案馆藏《日本帝国主义侵华档案资料选编》 |

| ④ | 中央档案馆整理《日本侵华战犯笔供》 |

| ⑤ | 1931年9月22日中共中央发表《关于日本帝国主义强占满洲事变的决议》 |

| ⑥ | 1931年9月20日上海《申报》社评《日军突然占据沈阳》 |

| ⑦ | 《铁路破坏的真相暴露,日本帝国主义卑鄙的真面目》,1931年9月19日“日本工会全国协议会”的机关报《劳动新闻》 |

| ⑧ | 九一八事变一周后,苏联《真理报》发表题为《日本帝国主义在满洲》的长篇政论 |

| ⑨ | 1931年11月天津《大公报》发表《转祸为福在共同努力》《国家真到严重关头》等文章 |

| ⑩ | 胡适1931 年9月19日日记(详见《胡适全集》第32卷) |

材料二九一八事变后,国内外报刊的报道不仅表达了各自的主张,也体现了各不相同的立场,如:《红旗周报》刊载《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》,将日本军国主义定性为屠杀中国民众的万恶强盗,指出其目的就是使中国完全变成它的殖民地。天津《大公报》发表多篇文章,主张在自卫的前提下坚决抵抗日本的侵略;不赞成国民党的不抵抗政策,中国不能一味地依赖国联,但不反对国联介入中日争端,更不反对国民政府利用国联和国际舆论与日本进行外交斗争;不赞成国民党提.出的“剿共抗日”口号,主张建立包括各阶级各党派在内的“巩固的”抗日民族“统一战线”。日本共产党发表宣言称:“日本帝国主义资产阶级已经完成了占领满蒙的第一步……这不是别的,这就是准备好的反对中国和日本劳动人民,这是野蛮的掠夺者的军事冒险行为”。英国《泰晤士报》认为日军对沈阳的袭击是一次有准备的军事行动,并批评日军屡次违反承诺的行为,但并不认为其行动具有侵略性,而且指出中国军队的挑衅行为也是导致日本采取行动的一大因素。

——摘编自安平、曹策《九一八事变前后国内外舆论研究综述》等

(1)按史料类型,将材料一中的文献史料进行分类并写出序号。

(2)依据材料二,分别概括九一八事变后国内外媒体报道中的各自主张(或观点)。并对其各自主张(或观点)进行简要分析。(注:分析言之成理即可)

材料一 进入19世纪70年代,随着西方列强入侵的加剧,中外之间源远流长的朝贡关系和以此为主要内涵的宗藩体制岌岌可危。与近代中国的半殖民地化同步,朝鲜、琉球、越南遭受日、美、英等国的瓜分和掠夺,并最终与中国中断宗藩关系。1890年,朝鲜王太后去世,清廷最后一次以宗主国身份派遣使臣前往吊祭。1894年,朝鲜最后一次派遣使臣向清廷缴纳岁贡。1895年,依据中日《马关条约》,清政府承认朝鲜独立自主,中朝宗藩关系宣告解体,也宣告了华夷朝贡体制彻底崩溃。

——摘编自李云泉《万邦来朝:朝贡制度史论》

材料二 1953年12月31日,历尽周折,中印两国就中国西藏地方的关系问题谈判终于开启。当日下午1点,周恩来在中南海西花厅会见了印度谈判代表。周恩来对客人们说:“中印两国的谈判在今天——12月的最后一天开始了,我们说过要在1953年开展这一谈判,现在实现了。我们相信中印两国的关系会一天天好起来,中印两国关系的原则是从新中国建立时确立的,它就是互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠及和平共处的原则。”

——摘自高飞《“和平共处五项原则”是如何提出来的》

(1)结合时代背景,分析材料一中朝贡体制崩溃的原因。(2)结合材料一、二,指出与古代朝贡体制相比,新中国处理与周边国家关系的不同之处,并概括其意义。

“丹东一号”沉船遗址地处黄海北部、辽宁省丹东市东港西南50多公里的海域。甲午海战中,北洋水师战舰扬威、超勇、致远、经远沉没于此海域。经水下考古实物资料证明“丹东一号”即为致远舰。以下是整理自考古报告中的内容。

舰体结构:水下残存的穹甲钢板与致远舰的穹甲防护结构吻合。经远舰装甲较厚,明显与“丹东一号”不符,另两舰未使用穹甲结构。此外,“丹东一号”沉船还发现多个方形舷窗,方形舷窗只安装于致远舰及其姊妹舰靖远舰,其余舰均未安装,这是识别致远舰与其他甲午沉舰的重要标识物。

武器配备:致远舰的主要武器在“丹东一号”沉船遗址中均有发现……超勇舰与致远舰武器配备区分明显。此外,加特林机枪铭牌上标注有“1886”,这正是致远舰的建造时间,铭牌上的产地也能与当时的公司名称对应。现日本三笠公园有一门同样型号的机关炮,为海战后日军从致远舰桅盘上拆卸。

餐具:共发现3个带有清晰“致远舰”标识的瓷盘及碎片。与瓷盘配套使用的银勺勺柄也印有致远舰的圆形微标。

综合以上,并结合甲午海战档案、北洋海军档案和海域当地的口述史料,判定“丹东一号”沉船为致远舰。

结合以上材料和所学,列举“丹东一号”沉船可以研究的历史事件有哪些,并论述“丹东一号”沉船的研究价值。

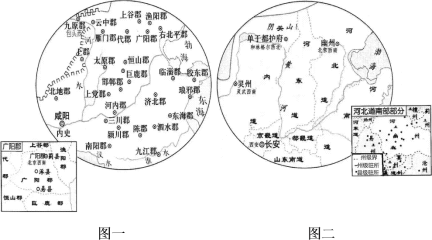

材料一

材料二 自五代至北宋统治者选择在无险可守的开封建都其原因虽不止一端。但最重要的一点就是开封具有“八荒争凑万国成通,的地理特点其地理位置接近东南富庶之地。北宋的陆路交通网络以东京开封府为中心向四方辐射并到达全国各地。开封居于黄河与淮河之间建立起了密集的南北水运交通网。以开封为中心的滑运诸渠既是官方财货赋税的运输航道亦是中外商旅来往之路。开封商业和手工业十分发达行业门类多达二十多种满足广大消费者的日常需求。作为都城开封的劣势也与河道水系不无关系。北宋后期黄河频繁决口泞河淤塞运输能力大大降低。

——摘编自南北运河见证东京城百年兴衰》等

(1)阅读材料一分别指出图一和图二所反映的历史时期并从地方行政制度的角度进行说明。(2)阅读材料二结合所学论述北宋建都开封的利弊。