说明:《时局图》有很多版本,作者谢瓒泰在《中华民国革命秘史》中说:“1899年7月19日,我制作并发表了一幅政治漫画‘远东的形势’。这幅漫画许多外国画报都刊登了。……。”图中用犬、熊、蛙、太阳、鹰分别代表英、俄、法、日、美帝国主义国家外, 图上还有代表清政府的三个人物,一个手举铜钱,他是搜刮民财的贪官;一个不顾民族危,正寻欢作乐;还有一个昏昏似睡者,手中拉着网绳,网中一人正念着“之乎者也”,另一人在马旁练武,揭示清政府用科举考试等升官之途愚弄人民。《天下大乱》发表于2023年12月德国杂志《西塞罗》,图中的鹰代表美国,熊代表俄罗斯,龙代表中国,小字部分意思为“为世界新秩序而战”。

(1)指出图一与图二中国外交地位的不同,并结合所学知识分析不同的原因。

(2)根据材料和所学知识,对两位作者的创作意图进行简要评价。

材料一 秦统一后,见于记载的相应官员有丞相隗林、丞相王绾、左丞相李斯、右丞相冯去疾等。丞相是朝廷首席文官,总理全国政务。太尉原称尉、国尉,是朝廷首席武官,是负责全国军事事务的最高长官。御史大夫地位略次于丞相,是负责监察的大臣,位列上卿。“三公”之下又有“九卿”,分工管理不同的政务部门。

——摘编自张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝》

材料二 隋时,三省的职掌尚没有明确的划分。直到太宗时,始告确定。以中书省制定法令,门下省审查法令,尚书省执行法令。但因权力的彻底分化……太宗为补救这个流弊,因而设“政事堂”,作为三省首长联席议政的机关。最初政事堂设在门下省,后来移到中书省,改称为“中书门下”。

——摘编自傅乐成《中国通史》

材料三 《中华民国临时约法》部分条款

第十六条中华民国之立法权以参议院行之。

第四十三条国务总理及各部总长均称为国务员。

第四十五条国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析指出秦朝中央官制的特点。

根据材料二并结合所学知识,指出唐太宗设立“政事堂”的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出《中华民国临时约法》确立的政体是什么?其目的何在?

材料一 中国古人通过祭祀表达对黄河的敬畏。据甲骨卜辞记载,殷人每年多次举行黄河祭祀,以求雨、求丰年等。春秋战国时期,中原地区的诸侯也常常祭祀黄河,以结盟、立誓或祈求战争胜利等。

材料二

| 1903年 | 邹容在《革命军》中写道:“沿万里长城,登昆仑,游扬子江上下,溯黄河,竖独立之旗,撞自由之钟。” |

| 1910年 | 革命派《民声》杂志发表组诗《爱之歌》,其中《黄河》篇写道:“吾族受此河流赐,产出一部民族志。” |

| 1923年 | 李大钊在《艰难的国运与雄健的国民》中写道:“扬子江、黄河可以代表我们的民族精神。” |

| 1937年 | 国共两党代表在黄河边同祭黄帝,毛泽东亲撰祭文,“胄衍祀绵,岳峨河浩”“民族阵线,救国良方”。 |

| 1938年 | 《民族诗坛》发表诗歌《黄河》,诗中写道:“黄河!你这中华国族的母亲,现在你再也不能安睡,东方吹动了号角,杀声震变了天地。” |

| 1939年 | 《黄河大合唱》在延安首演,“保卫黄河、保卫华北、保卫全中国”的歌声激起热烈反响,迅速传唱到各根据地和抗日前线。 |

(2)20世纪上半叶,黄河作为中华民族的重要象征,其时代内涵不断丰富。阅读材料二,结合所学,予以说明。

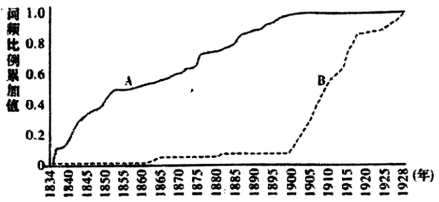

材料一 历史概念的内涵时常伴随时空变迁与重大事件而有所不同。如“海疆”,宋代虽然有海界之说,但却没有将海洋本身纳入对国家疆域的思考;明代虽然已经十分关注东南沿海问题,但仍然作为“海域”、而非“海疆”问题进行讨论;近代“海疆”作为一个概念,成型于清代晚期。现有学者利用专业的史料数据库,运用数字人文的研究方法勾勒出近代“主权”和“海疆”概念的发展过程(见下图)。

——摘编自邱伟云、严程《数字人文视野下中国近代边疆概念群研究》

材料二 1684年清政府在台湾设巡抚、藩台、按司道,各衙门均属于清朝中央机构,而台湾府州厅县各级衙门则属于地方机构,台湾所有行政司法皆以大清律例为遵循,并设提学道执掌学校士习与文风政令及贡科有关事宜。1736年,清廷酌减台湾、凤山等四县丁银,各地修建水利,广招闽粤居民入台拓垦。1841年,英舰侵入基隆,清军还击生擒其百余人。1884年,法国军舰骚扰台湾,全台清军反抗再次获胜。1885年,清朝把台湾改为行省,颁行保甲制度,开设机器局、招商局、铁路总局等。民用企业收入达100多万两白银,约占当时全台财政收入1/4。1887年巡抚刘铭传在台湾开设“西学堂”和“电报学堂”,以培养台湾经济发展所需人才。甲午战争爆发,全台戒严,实行城乡居民自卫。

——摘编自娄杰《清朝对台湾的治理与开发》

(1)依据材料一并结合所学知识,判断AB两条曲线分别对应的是材料中的哪一概念并说明理由。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出鸦片战争后清政府治理台湾措施的变化并分析其影响。

时间 | 事件 | 结果或影响 |

1894—1895年 | 甲午战争 | 签订《马关条约》,进一步把中国推向半殖民地半封建社会深渊 |

1898年 | 参加瓜分中国狂潮 | 划福建为其势力范围 |

1900—1901年 | 参加八国联军侵华 | ③________________ |

1904—1905年 | 挑起日俄战争 | 把中国东北南部变成其势力范围 |

①________ | 提出“二十一条” | 强迫袁世凯签订“中日民四条约” |

1928年 | 阻挠国民政府北伐 | 制造“济南惨案” |

1931年 | ②________ | 占领东北,中国局部抗战开始 |

1932年 | 制造一•二八事变 | 侵占上海 |

1935年 | 制造华北事变 | 中华民族危机严重 |

1937—1945年 | 挑起全面侵华战争 | 给中华民族带来深重灾难 |

(2)根据表格内容和所学知识,为表格拟定一个题目。

(3)综合上述内容,谈谈你的认识。

材料一 清末新政时期,修律大臣沈家本奉命修订晚清的刑法。沈家本聘请了日本法学博士冈田朝太郎帮同编订该刑律,至1907年,《大清新刑律》初稿告成。从形式上看,《大清新刑律》把凡是与刑事无关的条文全部删除,只保留了纯粹的刑事条文;就刑法典自身的体例来看,改变了以前用“六部”统领法条的格局,采用了总则与分则,以及编、章、条的现代立法体例。《大清新刑律》废除了基于威吓、报复主义的肉刑以及落后的封建制五刑,实施了以自由刑为主的新的刑罚体系。其中死刑只有绞一种,徒刑包括了有期徒刑和无期徒刑两种,把传统的笞、杖改为了罚金或拘役,并增设了褫夺公权与没收两种从刑。《大清新刑律》颁布后到清廷灭亡不过短短九个月,但由于先进的立法理念对以后的中国刑法发展至为重要。

——摘编自夏邦《晚清法制变革的历史考察》

材料二 由于刑法制定的时间紧迫,因此,1979年《刑法》在仓促中出台。其中,临时添加进刑法的某些内容,被后来的事实证明是没有生命力的。1996年,中国开始了刑法修订草案的正式起草。1996年6月,委员会草拟出了刑法修订草案,对1979年《刑法》实施以来存在的问题,进行了改进,并召开座谈会和广泛征求意见。1997年3月,委员会将《中华人民共和国刑法(修订草案)》提交第八届全国人大第五次会议审议并通过,标志着1997年《刑法》正式诞生。

——摘编自陈兴良《回顾与展望:中国刑法立法四十年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《大清新刑律》的主要特点,并简析其意义。(2)根据材料并结合所学知识,概括1997年《刑法》修订的历史背景。

材料一 史书有关古代选官用官制度的记述

记述 | 出处 |

| “商君为法于秦,战斩一首者,赐爵一级,欲为官者五十石,其爵名:一为公士,二为上造……十九关内侯,而是为彻侯。” | 《史记·秦本纪》 |

| 汉武帝即位后,“诏天下举方正贤良文学才力之士,待以不次之位,四方士多上书言得失,自炫鬻者以千数。” | 《汉书》 |

| “先时国家始制九品,各使诸郡选置中正。” | 《三国志·魏志》 |

材料二 隋唐在官吏选拔上最大的贡献是创建了科举制。科举制为自我推荐,即史书所谓的“怀牒自举”,以考试定取舍。唐代能够参加科举考试的有两种人:一是由中央到地方各级学校的在读生员,二是身家清白符合报名条件经州县审查合格的普通百姓。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出三者记述的选官用官制度。(2)根据材料二并结合所学知识,说明隋唐科举制创建的意义。

材料一 蒙元军队对南宋进行了长期的征战,征服了大理国和西南民族地区,将之纳入直接统治范围,任命流官并参用“土酋”,“土司制度”随之建立起来。元代土司制度既是宋代的羁縻(州)制度的继承和发展,又是明代土司制度的雏形。土司官员由朝廷任命,属于朝廷命官,土司有朝贡纳赋的义务,建立有自己的土兵组织。土司制度的建立,使中原王朝对西南民族的间接统治转化为直接统治,而且,使唐宋时期西南与中原王朝的分裂局面重归一统,这在中国民族关系史上有着重大意义。

--摘编自刘复生《西南古代民族关系史稿》

材料二 嘉靖年间倭寇在东南沿海地区的侵扰劫掠,严重破坏了沿海百姓生命、财产安全。明朝廷一方面调遣俞大猷、戚继光等将领率官军前往征讨,另一方面在张经、胡宗宪等人建议下征调以广西俍兵、湖广土兵为主的土司兵到东南沿海地区参加抗倭斗争。湘西永顺宣慰使彭翼南、致仕宣慰彭明辅,保靖宣慰使彭荩臣各自带领土兵,自备粮草,奔赴苏州地带。在抗倭斗争中,永顺土司与保靖土司,通力合作,赢得了王江泾、陆泾坝等战役的重大胜利,得到了嘉靖帝的封赏并赐“东南第一功”的石牌匾,彰显了土家族人民强烈的国家认同意识与家国情怀。

--摘编自花展鹏《明朝嘉靖时期土司抗倭研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明元朝在西南地区实行土司制度的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述明朝嘉靖时期土司抗倭的历史意义。

材料一 国家利益是一个国家制定和实施对外政策的主要依据,但外交政策的制定离下开当时的国际国内历史背景,从而体现出一定的时代特征。新中国成立初期外交原则的制定,并要是在中国革命的理论思想指导下产生的。并同革命运动后期的实践有密切联系。同时,其外交决策往往受到国内政治的制约和影响,即新中国的对外政策是为达到国内政治目标而制定的,最后,其形成是从革命运动的对外必系向国家外交过渡的过程馆既包括了中国共产党从革命政党到执政党的转变,还包括毛泽东、周恩来等中共领袖从革命运动的领导人到国家领导人的角色转变。这些特征在此后中华人民共和国外交中存在了相当长时间。

——摘编自牛军《新中国外交的形成及主要特征》

材料二美国在亚太地区拉拢盟友。实行全面军事盟署。中国一些周边国家也认为,中国共产主义革命的输出会威胁自身利益,纷纷采取最对政策,使中国周边环境严重恶化。1953年,力主在亚洲向美国示威的斯大林逝世,苏共领导人中止了原来的进攻政策,并劝告其他社会主义国家,尝试与美国为首的资本主义国家 “和平共处”。在国内外形势变化的情况下,中国也迫切需要建立稳定、和平的国际环境以巩固政治、经济的发展。这也是“和平共处五项原则”最早出现在处理中印、中缅边界问题过程中的原因。

——摘编自李宇博《试论和平共处五项原则提出的背景和意义》

(1)根据材料概述新中国成立初期外交呈现的特征。

(2)根据材料二简析“和平共处五项原则”提出的国内外背景,并结合所学知识回答其基本内容

材料一 唐朝是中国历史上最为辉煌的一个王朝。它国力强盛,经济繁荣,文化灿烂,达到了中国封建社会发展史上的最高峰。它的高度文明影响了日本、朝鲜等许多国家和地区,是当时世界上最强大、最先进的国家。

材料二 一战中,中国仅仅是“象征性”参战,国际实力对比发生根本改变的是欧美,在这期间及战后,中国的国际地位没有明显的变化。

材料三 二战中,中国全程参与,家牢地牵制住了日军的陆军主力,所以盟国空前重视中国,甚至不惜从喜马拉雅山脉开辟航空线的方法补给中国。二战后,中国也终于得以跻身世界五大国之一,完成了旧中国的涅盘,但所谓的大国地位仍然只是形式。

(1)根据材料一并结合所学,列举两例唐朝领先世界的成就。

(2)根据材料二并结合所学,回答“中国国际地位没有明显变化”的典型表现。

(3)根据材料一和材料三,比较唐朝和二战时中国地位的不同。你如何看待材料三中对中国大国地位的说法。