①列宁主义是帝国主义时代的马克思主义,为俄国无产阶级革命奠定了思想基础

②毛泽东思想的形成,为中国新民主主义革命指明了方向,使中国革命获得成功

③戈尔巴乔夫提出的“人道的、民主的社会主义”是对马克思主义的全面否定

④邓小平理论是当代中国的马克思主义,是中国的社会主义革命和建设的行动指南。

| A.①②③ |

| B.②③④ |

| C.①③④ |

| D.①②④ |

妈祖文化是劳动人民千百年来尊崇、信仰妈祖过程中遗留和传承下来的物质及精神财富,是中华民族重要文化瑰宝之一。

材料一 妈祖信仰产生于宋朝,最初妈祖传说流传于福建湄洲及其附近地区,其神迹也以救助小规模落难民众和船只为主。北宋宣和五年(1123年),给事中路允迪出使高丽,由于“通贤神女”桅樯护使,返航平安,路允迪上奏宋廷,妈祖第一次取得恩赐“顺济”庙额,奠定了往后妈祖历次封号逐步提高的关键。从北宋宣和五年赐庙额“顺济”至南宋景定三年(1262年)赐封号“显济”,前后达140年。到元代,开始以“天妃”晋封妈祖,还添加了“护国”、“庇民”的名号,这都是为庇护漕运而加封的。明朝对妈祖的褒封有2次,褒封的规格沿袭元朝,郑和七下西洋有遇险受到妈祖庇护而脱险的记载。清朝施琅收复台湾,完成了统一台湾的大业,这期间妈祖澎湖助战等传说不胫而走,康熙初封妈祖,雍正册封妈祖为“天后”,这是历史上官方对于妈祖的最高册封。

——据周金琰《妈祖是海洋精神的一面旗帜》

材料二2011年3月,习近平在参加全国人大福建代表团审议时强调“既是乡土文化也是重要旅游资源的妈祖文化,是凝聚两岸同胞的一条纽带,要充分发挥其在促进两岸交流合作中的重要作用。”2016年全国“两会”期间,李克强总理参加福建代表团审议时也指出“妈祖文化就包含着海洋精神”。

——据王宏《传承妈祖文化弘扬海洋精神》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋至明清时期妈祖信仰的变化,并简述产生变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明当代倡导传承妈祖信仰的现实意义。

| A.优胜劣汰 | B.社会契约 | C.分权制衡 | D.天赐人权 |

| A.“太虚无形,气之本体,其聚其散,变化之客形尔” |

| B.“德主刑辅”、“大德小刑” |

| C.“君子所性,仁义礼智根于心” |

| D.“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫” |

材料 他(杜亚泉)认为,近代以来,由于达尔文、斯宾塞进化论等所谓西方唯物主义学说的输入,引起了中国社会物质与精神两方面的急剧变化,而这个变化总的趋向不是积极的而是消极的。……他认为,近代国人学习西方的一大缺陷,就是完全模仿西方文明而缺乏以固有的“国性”进行必要的整合。……也即如何从中国“国性”出发,对外来文化进行必要的整合,以建立中国“独立之文明”的问题。

——摘编自《新文化运动时期杜亚泉、陈独秀关于中西文化的论争》

根据材料并结合中国近代史的相关史实,自拟论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出论题,阐述须有史实依据)

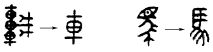

| A.文字的频繁使用 | B.书写材料的不同 |

| C.各国变法的实施 | D.“书同文”的推行 |

7 . 近代以来,中学与西学、传统与现代的碰撞和斗争深深地影响着中国社会的发展历程。阅读下列材料,回答问题。

材料一:传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野人,必须向中国臣服。资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”、“法夷”等。推而广之,凡是和外因事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。

19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”的对称,“夷务”也就演变为“洋务”。

材料二:19世纪的报刊、揭帖中,对民众多以“臣民”“子民”相称。进入20世纪,“国民”“权力”话语逐渐取代了“臣民”“子民”话语。

(1)依据材料一分析,指出清政府的外交理念发生了什么变化?结合材料及所学分析其变化的原因。

(2)依据材料二,指出民众的地位发生了怎样的变化?结合19世纪末到20世纪前20年的重大历史事件,分析这一变化的原因。

| A.关注社会现实及世界形势 | B.改变了传统治史方法 |

| C.转向对本朝边疆史地研究 | D.挣脱了文字狱的枷锁 |

9 . 阅读材料,完成下列要求。

| 时间 | 教育状况 |

| 17世纪 | 西方社会在思想意识和精神领域上与神学反复地进行着较量,初等教育处于宗教的控制之下,在教育目的、教学内容、教科书等方面都体现出浓烈的宗教性 |

| 18世纪 | 随着近代工业的发展,社会贫民阶层的范围得到扩大,出于慈善的目的而出现了许多开办初等教育机构的实践活动 |

| 19世纪 | 初等学校逐渐被看成是由国家来开办的一种国家机构,教育目的也发生着变化,培养国民、公民逐渐成为初等教育的重要目的。英国、法国、德国、美国等逐渐确立起国家初等教育制度和公立学校制度,并在19世纪中、后期开始实施初等义务教育的普及 |

——整理自钟文芳《西方近代初等教育特性之历史研究》

上表是17世纪至19世纪西方教育发展状况表。从表中提取相关的历史信息,就近代西方教育的发展趋势自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合)

10 . 阅读材料,回答下列问题。材料一孙中山学贯中西,兼通文理,纵晓古今。他把中国传统文化中的天下为公、世界大同、王道等普世观念,同西方的自由、平等、博爱、人权、民主、法治、科学等普世精神,进行融合,而创造出三民主义学说。他不仅包容兼通东西方文化,还能与时俱进。当俄国十月革命成功后,他又吸纳部分马克思主义,称自己的民生主义就是社会主义。

——摘自朱相远《辛亥百年的主航道》

材料二孙中山和我们具有各不相同的宇宙观,从不同的阶级立场出发去观察和处理问题,但在20世纪20年代,在怎样和帝国主义作斗争的问题上,却和我们达到了这样一个基本上一致的结论。

——毛泽东《论人民民主专政》

(1)根据材料一,说明孙中山提出、发展三民主义的思想渊源。

(2)结合材料二与所学知识,指出孙中山的思想在20世纪20年代有何发展变化,并说明其变化的原因。