材料一 19世纪末20初,河南“洋货山积,土货寥落.无论大小市镇,触目无非外货”。“河南农村中贫困的农民离乡背井出外谋生者一天天增加”,“滑县、封邱、阳式、原武、延律诸县,每年总有大批农民,成群结.出外工作”。

——谢晓鹏<20世纪初河南城市化启动的主要动力》

材料二 我这回到湖南,实地考察了湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县的情况。从一月四日起至二月五日止,共三十二天,在乡下,在县城,召集有经验的农民和农运工作同志开调查会,仔细听他们的报告,所得材料不少。许多农民运动的道理,和在汉口、长沙从绅士阶级那里听得的道理,完全相反。

据去年十一月省农民协会统计,全省七十五县中,三十七县有了组织,会员人数一百三十六万七千七百二十七.凡有农民运动各县,梭镖队便迅速地发展。这个广大的梭镖势力,大于前述旧武装势力,是使一切土豪劣绅看了打颤的一种新起的武装力量。农民学校有些已经举办,有些正在筹备,平均每乡有一所。他们非常热心开办这种学校,认为这样的学校才是他们自己的。农民运动发展的结果,农民的文化程度迅速地提高了。

——毛泽东《湖南农民运动考察报告》

完成下列要求:

(1)据材料一概括西方的商品倾销和原料掠夺对河南农民生活造成的影响。

(2)结合所学知识指出,毛泽东“回到湖南,实地考察”的背景,并据材料二说明该考察报告对研究20世纪20年代历史的史料价值。

材料一 中国最早的典册都是史官的著作,内容大多是统治者言行的记录。史官将重要的史实、言行记录于典册,目的是为统治者提供参考……春秋后期,中国社会发生了剧烈的变 革,文化开始从史官手中逐步下移到民间。六经之类的经典则成了传授文化知识的教科书, 供人阅读。与此相对应,诸子的个人著述也逐步出现。书籍作为思想文化的载体,无论从内容到形式,从数量到质量都有了一个划时代的发展。

——摘编自葛兆光《中国古代文化史》

材料二 “百科全书”一词,源于希腊语,意即“循环教育、通用常识”。通常情况下,百科全书包括各门学科的知识信息,或者至少是关于某一特定学科的综合性知识;其出版是为了向文化素养越来越高的公众传播全面而应时的知识。从 18 世纪起,百科全书的民族语作品取代了拉丁语作品。而用各国的民族语言出版的第一部百科全书,破天荒地采用按字母顺序编排的方法排列条头;为使信息能够简易地传达给读者,全书用俗语写成,并配有大量图片。进入 18 世纪后期,伴随启蒙运动的不断深化,百科全书所表现出的深度和广度不断进入更高层次。

——摘编自朱显亮《漫谈“百科全书”》

材料三 1897 年,“百科全书” 这一新名词由日本传入中国,进入了中文语汇。“百科全书”之融入中文语汇的过程,以及清末民初百科全书在中国的纷纷出版,密切地反映了发生在上个世纪之交的中国政治、社会与文化的变迁。

——摘编自陈平原、米列娜《近代中国的百科辞书》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期中国典籍编纂的变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括 18 世纪出现的西方近代百科全书的特点,并分析其原因。

(3)结合上述材料,对百科全书在近代中国的出版进行解读。

材料

时期 | 主要特征 |

本土思想的原生时期 (西汉以前) | 先秦诸子为代表的学说体现了人文主义精神、怀疑批判精神和独立思考精神,《诗经》中的国风等作品则体现了世俗的思想情感。 |

中古宗教时期 (东汉到宋代理学出现前) | 大一统国家的形成,使儒教、佛教和道教先后成了占统治地位的思想,人们对宗教的信仰和膜拜取代了人文主义思想和独立思考的精神。 |

理智与情感的再生时期 (宋代到明清) | 宋代构筑起强有力的思想哲学体系,明清两代对程朱理学进行反抗,文学作品中世俗情感的觉醒。 |

(1)根据材料并结合所学知识,指出“原生时期”思想特征形成的背景。

(2)根据材料并结合相关史实,说明胡适把宋代到明清称为“再生时期”的理由。

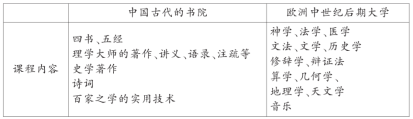

中国古代的书院和欧洲中世纪后期大学课程设置比较

——据陈元晖《中国古代的书院制度》和刘明翰《欧洲文艺复兴史教育卷》整理

根据材料,指出中国古代书院课程与欧洲中世纪后期大学课程的不同特点,并分别说明两者出现不同特点的原因。

材料一 理学是中国古代最为精致,最为完备,的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。理学专求“内圣”的经世路线以及“尚礼义而不尚权谋”的致思趋向,将传统儒学的先义后利 发展成为片面的重义轻利观念。应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也 强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

(1)结合所学知识说明北宋初年儒学所面临的危机,并根据材料一概括指出理学的特点。

材料二 诚能御轻重(指关于调节商品、货币流通和控制物价的理论)敛散(指古代国家对粮食物资的买进和卖出)之权,而禁因缘(指勾结)之奸,则何患乎经入(指常规赋税收入)之不足。

——《王安石文集》卷四九

(2)为“御轻重敛散之权”,王安石在变法中采取了哪些措施?结合材料二和所学 知识,概括王安石变法的特点。

6 . 实现社会和谐,建设美好家园,是人类的美好愿望和共同追求。“社会稳定”是“和谐社会”的必要条件,民主法制、公平正义、安定有序等是“和谐社会”的主要特征,而和谐思想是构成和谐社会的思想基础。

请概述人类历史上“以人为本”的和谐思想及给我们的启示。

材料一 董仲舒把孟子的性善论和荀子的性恶论塞进阴阳家的框架,加上一个最高的主宰“天”,成为一种神秘的天人感应论。唐代出现了儒、道、佛“三教”并立的局面,同时一些思想家或明或隐地吸取佛学思辨哲学的若干方面。宋明理学在三教融合、渗透的基础上孕育、发展起来。理学一方面使人们屈从于封建主义统治,另一方面,理学家发展了早期儒学中重视人的独立思考,兼综百家和重视文化遗产研究的传统。

——摘编自张岂之《需学思想的历史演变及其作用》

材料二 17—18世纪,欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣,德意志的莱布尼茨盛赞儒家道路及影响下的社会秩序和国家统一。法国的伏尔泰认为……中国的考试制度官吏职位人人皆可争取,欧洲应加以采用。

——顾立雅《孔子中国之道》

材材三 陈独秀指出:“尊卑贵贱之所由分,即三纲之说所由起也”,“三纲之根本义,阶级(等级)制度是也。所谓名教,所谓礼教,皆以拥护此别尊卑、明贵贱之制度者也”。就是说,“三纲”乃是封建等级制度的必然产物,它所维护的自然是封建等级制度和不平等的社会秩序。因此,“尊上抑下、尊长抑幼、尊男抑女”乃是它的根本精神与宗旨。……他的结论是,要摆脱压制,实现平等,维护独立自主的人格,建立“推己及人的主人道德”,就必须推翻“三纲”,批判旧礼教。而推翻封建专制制度、不平等的封建等级制度,实现自由、平等,乃是中国近代的时代要求、历史任务。

——摘编自张锡勤《新文化运动批判封建礼教的历史根源》

(1)根据材料一并结合所学知识说明推动汉代以后儒学发展的原因。

(2)依据材料二并结合所学加识,分析莱布尼茨县盛赞中国儒学的原因,并指出伏尔泰推崇中国考试制度的理由。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明陈独秀等批判封建礼教的原因。

材料一 我们在直到受了英法联军及太平天国的痛苦,然后有同治初年由奕䜣、文祥、曾国藩、李鸿章、左宗棠领导的自强运动。这个运动就是中国近代史上第一个应付大变局的救国救民的方案……甲午以后,康有为所领导的变法运动是中国近代史上救国救民第二个方案……严格说来,拳匪运动可说是中国近代史上第三个救国救民的方案,与第一、第二两个方案是背道而驰的……等到自强、变法、反动都失败了,国人然后注意孙中山先生所提出的救国救民的方案

——蒋廷黻《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出为什么说“第三个救国救民的方案,与第一、第二两个方案是背道而驰的”?并简述“孙中山所提出的救国救民的方案”的实践结果。

材料二 五四运动前中国工人阶级的成长及运动期间工人阶级的作为,为马克思主义在中国由理论走向实践创造了有利的阶级基础,再加上在此前后马克思主义理论的传播,俄国十月革命的成功及其影响,中国民众因巴黎和会外交失败而对西方列强的普遍失望与拒斥心理,服膺马克思主义的先进知识分子的宣传鼓动,都为马克思主义在中国走向实践创造了良好的契机。

——汪朝光《中国近代通史》第六卷(张海鹏主编)

(2)根据材料指出五四运动前后马克思主义在中国走向实践的有利条件,并结合所学知识列举其在民主革命时期走向实践的表现。

材料一: 宋初官学低迷不振,科举取士规模却日益扩大,书院起到了填补官学空白的作用,数量和规模大幅扩展。书院实行开放式的教学,求学者不受地域、学派的限制,大大促进了学术交流和发展。书院大多采取师生同吃同住方式,朱熹、陆九渊等名师宿儒不仅为学生传道、授业、解惑,而且注重对学生人格精神的引导。书院的大发展扩大了中国古代学校教育的类型,成为中国封建社会后期一种重要的教育组织形式,其明辨通达的学风,促进了自由讲学和学术研究风气的形成。

——陈胜利《弱宋——造极之世》

材料二: 讲学书院从明中叶起开始勃兴,一个重要原因是旧官学教育之衰弊。讲学书院最大的特点是自由讲学,而不是为了科举。讲学书院是历代学者传播思想、昌明学术之地,是新思想、新学术的孕育和诞生之地。书院的兴起还与王阳明创立心学以及阳明弟子传播心学的努力分不开,在20余年的书院讲学实践中,王阳明将书院定位于“匡翼夫学校之不逮”,认为书院存在的意义就在于补救官学的流弊,而讲求古圣贤的明伦之学。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院发展的积极作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析推动宋、明书院发展的共同原因。

(3)综合上述分析,概括指出书院教育与社会发展的关系。

材料一 女教典籍是中国古代针对女子的教育训诫读本,许多女性从习读女教典籍开始其阅读之旅。李唐王朝自“安史之乱”(755--763年)至唐代灭亡,一直处于藩镇割据、外族入侵的动荡之中,贞元年间(785一805年)宋若莘、宋若昭姐妹据前代女训作《女论语》,包括立身、学作、事舅姑、事夫、管家、守节等十二章,事无巨细地规范女子的言行举止和持家处世之理。如“事舅姑”章有“呼唤不来,饥寒不.天地不容,雷霆震怒。责罚加身,悔之无路”,“事夫”章有“女子出嫁,夫主为亲。前生缘分,今世婚姻”等。此书成为封建社会占有重要地位的女训书籍。

——据陈秀钦《唐代女性阅读活动浅析》等

材料二 中国第一批现代意义上的知识女性大多生于19世纪末20世纪初的仕宦之家,有的还曾留学海外。她们幼时有诸子经书与经典名著的根基阅读,少时又广泛接触各类新学报刊和自由平等、民主革命等新学说,以及西洋戏剧、小说名著,到20世纪20年代,步入青年、中年的地们许多开始登上广阔的历史舞台,成为作家、学者、医生、报人、科学家等,发掘出更多新的知识领域,其阅读和思考在新思潮的冲击下也越发纵深。

——摘编自李海燕《中国新知识女性的阅读史分析》

(1)根据材料并结合所学知识,指出《女论语》出现的原因并简析其历史影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出20世纪的中国女性阅读的特点并简析其历史背景。