材料一 在中国历史上,自秦汉以来,就一直维持着一个以编户齐民为基本单位的市场经济。人们可以自由占取土地,但只能占取本户现有劳动力可能耕种的面积,也因为地多人少,无地之民可以占领荒地耕种,无须以其他方式出卖其劳动力,所以此时绝大多数的农户都是自耕农,所据有的耕地面积也是相对平均。然而这种平均分配的状况不会维持太久。一旦荒地被占取尽净,土地又恢复为稀有生产要素,企图扩充农场之人只能从他人手中购入土地,于是分化过程便开始了。历史上每一次大的战乱和改朝换代,都会出现大量荒地,供人自由开垦,便形成一次地权的再分配,也就是农村分化的新起点。对于农村中的分化过程,有些人曾经强烈地表示不满,主张实行限田政策,但是在大部分时间政府都不曾认真实行平均地权的办法,一切听其自然。

——摘编自赵冈《传统农村社会的土地分配》

材料二 从20世纪50年代开始,日本社会在进入高速发展的同时,人地矛盾逐渐凸显。一方面,地主们占有大量的未开发土地(拥地自重),而另一方面,相当一部分农民因为没有土地而破产。因此日本政府决定实施土地改革,地主的土地都被分给自耕农,此后的农田买卖都有新立法的限制,农村中土地投资的大门从此被关闭……由于土地政策的挑战,农村中富有企业精神的人士被迫转移到城市的工商业中去,这些原来的地主摇身一变而为成功的城市新兴工业的企业家。直到20世纪60年代,这十来年表现的成果几乎全部导源于农民工作积极性之提高。换言之,全生产要素的生产力大幅升高。

——摘编自赵冈《传统农村社会的土地分配》

(1)据材料一及所学知识,指出材料一中反映的是什么土地现象。并概括其形成原因。

(2)据材料二,分析日本战后土地改革的背景并分析其意义。

材料一 北魏孝文帝下诏均给天下民田……丁男(15岁以上的男子)受露田40亩,妇女20亩(注:露田基本上是无主荒地)……受田者年满70岁或死亡之后,其所受露田交还国家,不准买卖。

——节选自詹子庆《中国古代史》和《魏书•食货志》

自此便出现了如北魏·杨炫之在《洛阳伽蓝记》中所述“国家殷富,库藏盈溢,钱绢露积于廊者不可较数”。

材料二 鲁迅先生在《阿Q正传》(1921年发表)里这样写道:“(赵秀才和假洋鬼子)他们想而又想,才想出静修庵里有一块‘皇帝万岁万万岁’的龙牌,是应该赶紧革掉的,于是又立刻同到庵里去革命。……知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。”

(1)根据材料一及所学知识分析,分析该土地制度推行的背景及其历史作用。

(2)作品中赵秀才和假洋鬼子认为革命仅仅是把写有皇帝万岁的龙牌砸掉,而其他均不知名目。根据材料二及所学知识分析,从孙中山阐发的民生主义角度来分析个中原因。在国民大革命时期,有怎样的发展?

(3)请分别说出中国社会主义改造时期、美国罗斯福新政期间及前苏联国家工业化时期的农业政策并分析积极作用。

材料一

材料二 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国。”

——摘自《戊戌变法》

材料三 1898年夏(皇帝)颁布了一系列彻底改革法令,那段日子称为“百日维新”。……但是,这些措施始终停留在纸上。维新派缺乏经验,他们的法令只得让内心极不赞成的保守官僚去贯彻。……他们密谋策划,企图除掉皇太后和她周围的顽固分子。但是,皇太后却先行一步,她在军队的支持下发动政变。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 戊戌变法期间,光绪皇帝共计发布变法诏令184条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出:“他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。”

——摘自《中华帝国对外关系史》等回答下列问题

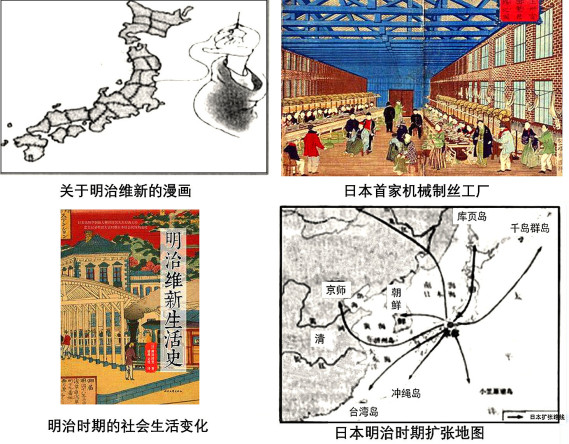

(1)概括图片指出日本明治维新所采取的相关措施。

(2)据材料并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。

(3)根据材料三、四指出戊戌变法失败的原因有哪些?戊戌变法失败的根本原因是什么?

材料一 康有为说:“昔彼得【注】为欧洲所摈,易装游法,变政而遂霸大地。日本为俄、美所迫,步武泰西,改弦而雄视东方。此二国者,其始遭削弱与我同,其后的强盛与我异。闻日本地势近我,政俗同我,成效最速,条理尤详,取而用之,尤易措手。”

【注】彼得一世,俄国沙皇,1682—1725年在位,采纳西欧模式实行彻底改革,使俄国强大起来。

——汤志钧编《康有为政论集》

材料二 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国”

——《戊戌变法》

材料三 戊戌变法期间,光绪皇帝共计发布变法诏令184条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出:“他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。”康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常、黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同龢也斥之为“说经家一野狐也”。因此,他的著作出版不久,即被光绪皇帝下令毁版。

——《中华帝国对外关系史》

材料四 戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。

——《梦蕉亭杂记》

(1)根据材料一,概括指出康有为的主要观点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。

(3)戊戌变法的失败有多方面的原因。根据材料二、三、四,分析维新派在变法中的失误之处。

材料 20世纪前半叶的中国,农业生产水平低下,公众卫生及个人卫生习惯尚谈不到,厨房、卧房、茅房一塌糊涂,农民身体病弱,文化落后,国家政治秩序动荡,军阀战乱频繁,匪患遍地;20年代末的世界经济危机深度波及,农产品滞销、价格惨跌,土地抛荒现象严重;农村陋习、公德不修等不良现象盛行。救济农村即拯教国家的普遍认识,是知识界投身乡村建设运动的强大动力。据统计,20世纪30年代全国从事乡村建设工作的团体和机构有600多个,先后设立的各种实验区有1000多处。乡村建设派有的有感于“做人的老道理”在近代以来遭受重创,因此欲以乡村为出发点创造新文化,倡导农民“又读书,又作工”,学习文化卫生常识。山东乡村建设研究院在邹平引入了许多作物新种,在畜牧业方面,猪种改良、鸡种改良均取得良好成绩。在农村建立医疗保健体系,是中华平民教育促进会一个伟大的制度创造。邹平实验县一方面利用村学、乡学大力宣传复兴传统良风美俗,另一方面禁止陈规陋习,提倡“伦理情谊”,鼓励“人生向上”。平民教育促进会制定了《禁赌公约》,但地主豪绅根本就不买账。执行国民政府法令,也失去广大民众对乡村建设运动的参与和同情

——徐秀丽《民国时期的乡村建设运动》

(1)根据材料并结合所学知识分析民国时期乡村建设运动的背景并概括乡村建设派的改良措施。

(2)根据材料并结合所学知识分析民国时期乡村建设运动失败的原因。

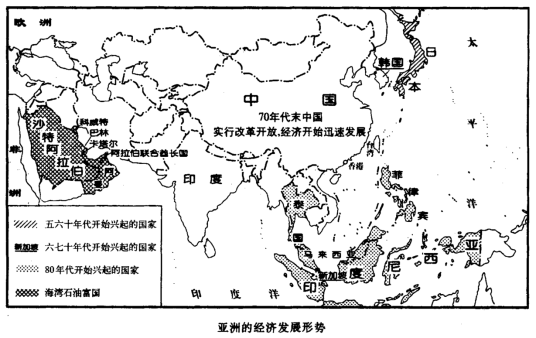

我们生活的亚洲,孕育过古老的人类文明,近代曾经长期遭受西方列强的殖民侵略。近半个世纪以来,亚洲国家逐步走上了民族独立、振兴,经济繁荣、发展的道路。

(1)19世纪上半期,亚洲人民掀起了反抗殖民侵略的革命风暴,这场运动爆发的背景是什么?举出将这场运动推向顶点的重要事件。

(2)19世纪末20世纪初,亚洲经济出现了什么变化?这一变化使亚洲民族解放运动产生了什么新特点?并结合具体史实加以说明。

(3)二战后,亚洲国家摆脱了殖民主义枷锁,获得了民族独立。这一时期亚洲国家获得民族独立的有利条件有哪些?

第二次世界大战结束以来,亚洲一些国家和地区的经济发展特别引人注目,成为世界经济发展速度最快的地区之一,为世界经济注入了新的活力。

(4)读如图,指出20世纪50至80年代亚洲经济发展最突出的是哪些地区?促使这些地区经济发展的共同原因是什么?

(5)20世纪70年代末,中国实行改革开放,经济开始迅速发展。请回答:我国经济体制改革的实质是什么?我国对外开放的根本目的是什么?

(6)在两极格局瓦解,世界格局新旧交替之际,中国面临哪些机遇和挑战?我们应该如何应对这种机遇和挑战?

材料一“新政”时期,清廷为实现更番训练,费省兵多,借鉴西方实行退伍、续备制度。袁世凯上奏的“常备、续备、后备各三年后退为平民”的制度得到采纳。这一制度虽甘兵丁退伍之后的管理以及应负责任作了一些规定,对服续备、后备役的士兵给予一定的经济补贴,但为退伍士兵预筹的出路如任低级武官、入学堂学习或任教员等实际上很难安排,生活安置仍只能是“听其自谋生业”。各地编练新军时并未真正贯彻“招募土著”的原则,导致外省之兵如何按定章退伍成为一大难题。一些军官还因训练士兵成才不易而反对士兵过早退伍。退伍制度实行中的种种不顺,使清廷在征兵过程允诺的续备兵种种优待条件到最后大多成了空头支票,退伍很多时候也形同具文。

——摘编自赵志国《浅析晚清新军退伍制度存在的问题》

材料二1950年,政务院颁布了《革命烈士家属革命军人家属优待暂行条例》等条例,初步建立了中国优抚保障制度。这一时期,退伍军人和军烈属除享受挂光荣匾等各项荣誉外,还享有物质优先待遇,如在土地改革中分配土地、农具、耕畜及多余的粮食、房屋时,对贫苦军烈属于以适当照顾;对土地较少而又缺乏劳动力的军烈属采取代耕或其他办法帮助解决生产中的困难,对极端困难的军烈属给予粮食等实物补助,并减免医疗费用等。抗美援朝时期,党和政府强调优抚工作是政治性工作,要求动员广大人民群众经常进行优抚工作。农业合作化以后,国家对退伍军人和军烈属实施“优待劳动日”制度,与自作劳动日一样参加实物和现金的分配。1979年《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》颁布后,根据城市农村情况不同,政府开始对退伍军人等优抚对象采取每月六至二十元不等的现金补助。此后国家先后17次提升抚恤标准。90年代以后,一大批优抚法规条例相继颁布,优抚制度建设也走上了法制化道路。

——摘编自尹传政《当代中国的优抚制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清实行退伍制度的背景并指出其存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括建国以来我国实施退伍军人优抚保障政策的原因及特点。

材料一 日本使团出访欧美

材料二 京师大学堂牌匾

结合上图回答 :

(1)以上两则材料分别反映了日本和中国的两个重大历史事件,在此之前两国面临的背景形势有何共同之处?

(2)两大历史事件在性质上有何相同之处?两大事件结果迥然不同,概括导致差异的主要原因?

(3)材料一中,日本明治政府派使者团出访欧美,这一举措给日本的发展产生了哪些重大积极影响。

材料一 (王安石对宋神宗说)今所以未举事者,凡以财不足故。故臣以理财为方今先急。未取理财而先举事,则事难济。臣固尝论天下事如弃棋,以下子先后当否为胜。又论理财以农事为急,农以去其疾苦,抑兼并,便趣农为急。

——李焘《续资治通鉴长编》

材料二 王安石奉“富民”为交法宗旨,但在神宗“富国强兵”愿望的压迫下,其抱负难以充分施展。至元丰亲政后,神宗利用新法中固有的“富国”因子,大肆聚敛,扩大国家专利,便变法轨迹发生逆转。

——葛金芳、金强《近二十年来王安石研究述评》

完成下列要求:

(1)根据材料一,结合所学知识,指出王安石提出“理财为方今先急”的背景以及“理财以农事为急”的目的。

(2)材料二认为“变法轨迹发生逆转”的原因是什么?结合所学知识,列举体现“富国”因子的变法措施。

(3)封建学者把王安石看作“天变不足畏、祖宗不足法、人言不足恤”的异端,而资产阶级学者则认为王安石“是为资本主义世界设计的大人物”。你认为正确评价历史事件应遵循的原则。

材料1 拿破仑远征埃及,除军队外还带上了由数百名学者、专家和技术人员组成的科学考察团。这些人不久后发现并解读了罗塞塔石碑和碑文,埃及人对自己祖先曾创造的辉煌文化产生了极大的自豪感,由此萌发了民族的觉醒。在登陆埃及后不久,由于通往法国本土的后勤供应被完全切断,远征军必须在埃及建立全套的军事供应系统。于是,面包房、风车磨房、啤酒厂、铸造厂等相继建立,这不异于将19世纪初欧洲若干先进的工厂和作坊在埃及重造起来。穆罕默德·阿里自幼生活在东南欧的希腊,青年时期从事烟草生意,与法国商人兼驻卡瓦拉领事利昂来往甚多,由此了解到许多法国的情况,他认识到只有学习西方先进技术富国强兵,才能自立于世界。

(1)根据材料1,概括穆罕默德·阿里改革的背景因素。

材料2

(2)根据材料2,指出日本明治维新的改革措施,并分别说明其历史影响。

材料3 康有为试图以《新学伪经考》《孔子改制考》等著作重塑孔子形象,以树立其变法的理论依据。但其考证牵强附会,结论简单粗陋,使很多倾向于变法的开明人士都无法容忍。康有为认为,举办各项改革措施,共需用银六亿两。在“快变、大变与全变”的战略影响下,光绪皇帝在一百零三天内,发布了二三百条涉及几乎所有方面的上谕。变法的策划者们要求在当年就把全国的生童试改为策论考试,没有给考生做准备的时间。鉴于慈禧和光绪帝的矛盾,有人主张“调和两宫”,但康有为却力主“尊君权之道,非去太后不可。”

(3)结合材料3,分析戊戌变法失败的原因。