材料一 元初的行省性质与金朝类似,仍属中央派出机构,设置并不稳定。但随着全国的统一,行省很快转化成了固定、常设的地方大行政区。行省拥有大权,“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、潜运,军国重事,无不领之。”

——《元史?百官志七》

材料二 行省“有诸侯之镇,而无诸侯之权”。“不得彻承制署置属吏”,“十省之属自篼库(保管仓库的役吏)而上,皆命于朝”;“诸行省用及千定(锭),必咨都省”;“决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”;军事上在批准调军程序、委任统军人等方面要受中央节制,布置调换戍兵、整点军队等事宜更是由朝廷直接掌握。御史台、行御史台,和各道廉访司对行省的工作进行严格的监察。

——摘编自宋镰《元史》等

材料三 无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

请回答:

(1)据材料一指出元代行省性质的演变,并根据材料一二指出行省长官行使权力的特点。

(2)据材料三指出元代地方行政制度创新的主要内涵及影响。

(3)结合上述材料和所学知识,就如何处理中央与地方关系,谈谈你的认识。

材料一春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

﹣﹣摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

﹣﹣摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

﹣﹣摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)据材料一、二并结合所学知识,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。

(2)依据材料并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。并总结从唐朝至元朝中央与地方权力关系的规律和发展趋势。

春秋 | 随着铁农具普遍使用,交通发达,城市的繁荣,华夏民族共同经济生活的联系越来越紧密,于是出现了“四海之内若一家”“天下定于一”的共同心理。 |

秦汉 | 皇朝各种有利于统一的措施,以及秦汉时期所宣扬的大一统思想,各民族联系加强,国家的统一局面发展了。 |

清朝 | 在清朝统治下,出现了康乾盛世,奠定了作为近代民族国家的版图。以汉族为主体的中华民族整体凝聚力得到进一步加强。 |

——摘编自白寿彝《中国通史》等

选取角度,自拟论题,结合表格中的历史信息,围绕中国“统一多民族国家”的发展进行相关阐释。(要求:论题明确,评述准确全面、史论结合)

材料一 秦的统一,建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”幅员辽阔的国家。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝为加强国家治理采取了哪些措施?

材料二 汉王朝在一些不具备设置郡县管理的边疆地区,设立了一些专门机构,诸如西域都护府,负责维护边疆地区的稳定。隋唐两朝实行较为开明的治边政策,设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区。元朝在地方上设置行中书省行政区域,对南部的广大少数民族地区除设置宣慰司、安抚司等机构外,大量任用土著首领对少数民族进行管理,即土官制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理。清朝政府在中央,设立理藩院,主管边疆民族事务。在地方,采用适合当地民族社会的统治体制,如西藏以达赖和驻藏大臣协同管理噶厦政府制,西南地区改土归流酌情保留土司制,台湾为隶属福建的府州县制等等。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代边疆治理的特点及意义。

(3)综合上述材料,指出中国古代国家治理所蕴含的政治智慧。

材料一 战国末年,秦国从一个边陲小国异军突起:建立了大一统王朝,泰国的崛起是制度的胜利。《史记》记载:秦朝统一后,“除道,道九原,抵云阳,山堙谷,直通之”《史记》还记载:“使将军蒙恬发兵三十万人北击胡,河南地”,“发诸尝适亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南十四县”。类似的记载还有很多。但秦朝仅经历“两帝一王”的短短14年就灭亡了。

——摘编自陈忠海《从另一个角度看秦朝的统一与速亡》

材料二 公元前141年,汉武帝即位。他所面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。他继承了“文景之治”的全部历史遗产,其中,既有社会稳定、人心归向、经济富裕的优势,也有制度有缺、国家控制能力薄弱的遗憾。汉武帝时期的政论家严助,总结汉武帝时代的特点是“是时征伐四夷,开置边郡,军旅数发,内改制度,朝廷多事”。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝统一的原因,并指出秦朝巩固统一的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝造就“盛世”的相关政治制度。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析政治体制的基本特点。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行。城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。

材料 中国古代的行政监察制度,对行政监察人员的任用作了严格的规定。在监察官的使用方面,明确了监察官的任职期限与升迁。“久则情亲而弊生,望轻而法玩”“二周年一替”都是古人对监察官使用期限的认识和规定。历代还制定了《监察六事》《巡按察六》《设立宪台格例》《互察法》等来规定监察官的职责……西汉时御史大夫虽然是“三公”之一,但其秩仅为二千石,而另“二公”为秩万石。唐代,监察御使是正八品。宋元明监察御使为七品,也就是相当于一个小知县……当然,古代的监察制度是为封建统治者服务的,其局限性是很明显的。

——摘编自曹凯旋《中国古代行政监督制度之借鉴》

根据材料概括中国古代对监察人员任用的主要特点,并结合所学知识,简要评价古代监察制度。

材料一 唐太宗曾谓待臣曰:“大乱之后,即是太平之运也。能安天下者,惟在用得贤才”。据统计,贞观时期23年间,唐太宗任用宰相共28人。除高祖旧臣6人外,其余22人出身各异,其中山东人占了一半即11人,却没有一个出身于一流高门(编者注:如,山东高门士族)。

——摘编自《中华文明史》第三卷

材料二 由于科举成为步入仕途、求取富贵的最主要手段,有志从政者就必须接受同样的经书、文学教育,从而使全国在思想文化上也形成了大一统的局面。由此人们也许会联想到近代大英帝国培养统治阶层的经典式教育。由于中国教育的意识形态基础是儒家思想,统治阶级的头脑中充斥了各种伦理道德、忠孝观念和对礼仪的重视。在这种制度下,有文才的人得天独厚,往往成为政府最有力的拥护者,这与其他国家中政府最有力的支持者往往是政府的批评者大为不同。而平民百姓,因为有可能通过科举而同样步入上层,所谓“朝为田舍郎,暮入天子堂”,因而他们对现有秩序往往也表示拥护。科举制度的作用,不可不谓大矣。

——摘编自《费正清中国史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,试概括唐太宗任用宰相的特点并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析科举制度的作用。

材料一 从公元前1世纪建立,到公元4世纪末分裂,罗马帝国地跨欧、亚、非三大洲,设置行省管理意大利半岛之外的地区。罗马民族在政治上处于主导地位,意大利以外的人(希腊人除外)被称为“蛮族”。什么是罗马民族呢,那就是罗马人和意大利人,他们在语言、经济和文化上关系密切,也是共同打下帝国天下的核心力量。据一种比较适中的估计,整个帝国人口约5400万,意大利约有人口600万。行省拥有不同程度的自治权。不断成熟的罗马法通行于帝国全境,但整个帝国的罗马化程度很浅,罗马人使用的拉丁语,在帝国东部只在政府机关和城市中通行,广大农村则仍是各自语言的世界。

——摘编自刘家和、王敦书《世界史》(古代史编上卷)

材料二 汉武帝强化中央集权,至东汉末,全国百余郡,实施统一制度、法令。通过察举制度的实施,构建起研习儒经、崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,儒家倡导的忠义孝悌等伦理,成为民众日常行为的规范。汉朝境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治,统一的观念深入人心,“书同文、车同轨、人同伦”,在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。

——据《汉书》《后汉书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括罗马帝国与汉朝在国家治理上的异同。(2)根据材料并结合所学知识,简析汉朝国家治理对中国历史的意义。

材料一 选举制度,在三代以前,是与世袭并行的。之后,由于上级的腐化和下级的进步,主持国政者,为求政治整饬起见,不得不逐渐引用下级分子。乡间的贤能,渐有升于朝廷的机会。汉代的用人,是比较没有什么阶级之见的。但是,贵族的势力,本来潜伏着;而是时的选举,弊窦又甚多。遂至激成九品中正之制,使贵族在选举上,气焰复张。结果,就酿成晋初刘毅所说的,“惟能知其阀阅,非复辨其贤愚"。进士科始于隋,科举之制兴于唐,在取士上,是比较公平的。进士科虽亦兼试经义及策,然所重的是诗赋。明经所重的是帖经、墨义。诗赋固然与政治无涉,经学在政治上,有用与否,自今日观之,亦成疑问。明清,考试关防,日益严密。此似不尊重人格,但利禄之途,应试者和试之者,都要作弊,事实上亦是不得不然的。

——摘编自吕思勉《中国通史》

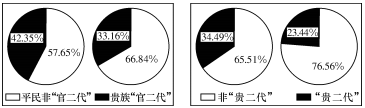

材料二 下列图片所示为唐代前后期高级官员中,贵族出身的“官二代”“贵二代”以及平民出身的非“官二代”的比例情况。

——摘编自代谦、别朝霞《土地改革、阶层流动性与官僚制度转型:来自唐代中国的证据》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析从汉代到唐代,选官制度发生变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出科举制的利与弊,并说明中国古代选官制度的发展趋势。