材料一

材料二 市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命。

——马克思、恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷

材料三 科学技术的新发展包括原子能的开发利用、电子计算机的发展……这些新的科技成果使社会发展进入信息时代,劳动方式日益自动化和智能化,极大地提高了社会生产力。

——《中外历史纲要(下)》

材料四 要紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信(5G)等新兴技术与绿色低碳产业深度融合,建设绿色制造体系和服务体系,提高绿色低碳产业在经济总量中的比重。

——习近平2022年1月24日在十九届中央政治局第三十六次集体学习时的讲话

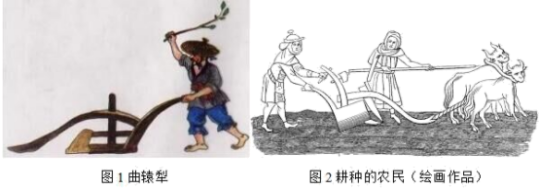

(1)材料一中图1所示生产工具出现在我国哪一朝代?图2反映了中古时期西欧农民生产的场景,这一时期西欧基本的农业经济组织是什么?

(2)材料二中的“工业生产的革命”最早开始于哪一国家?

(3)根据材料三,“新的科技成果”使社会发展进入什么时代?概括这一时代劳动方式呈现的趋势。

(4)根据材料四,我国推动“新兴技术与绿色低碳产业深度融合”的机遇是什么?综上所述,谈谈你的认识。

材料一 元祐二年(1087)十月,泉州港正式成为全国最重要的对外贸易港口之一……出于生存的需要,南宋统治者放宽了对工商业的控制,鼓励发展工商业,使得这一时期的经济发展达到了历史上顶点。由于经济的兴起,城市化进程也有所加快,人们的思想观念也在不断改变。有宋一代,科学技术成果极为丰富,航海技术也相较以前有所提高,以理学为代表的儒家文化也发展到新的高度。由于南北陆路和东西陆路的交通断绝,南宋的大致方针是向北防御,向南发展。因此,面向东南海陆发展与东南亚等国的关系也就成了必然的趋势,而作为海上对外交往中心枢纽的泉州也应时兴起。

——陈炎《海上丝绸之路与中外文化交流》

(1)根据材料一,概括“泉州港成为全国最重要的对外贸易港口之一”的有利条件。结合所学,指出宋代“南北陆路和东西陆路的交通断绝”后海路转趋于发达的两条路线。

材料二 至道光四年(1824),“高家堰大堤溃决,冲毁运道,运河水量激减”。清江浦南北一带“运河底高已达一丈数尺,两淮积淤宽厚,中泓如线。向来河面宽三、四十丈者,今只宽十丈至五、六丈不等;河底深至五、六尺者,今只存水三、四尺,并有深不及五寸者。舟只在在胶浅,进退俱难。”道光五年,黄河再次发生大水……运道淤塞严重,漕船纷纷搁浅于泥淖之中。然而,漕运维系着京师的粮饷供给,道光帝也不得不发布上谕,议行海运。其实,此时实行海运已完全具备相应的条件。一是较元明时期,人们对海道的熟悉程度大大提高,对于海洋航行知识了解的也更多;二是交通工具的改进也使得海运的风险大为降低。……道光帝由于得到了琦善等封疆大吏的支持,遂决定实行海运,批准了他们的奏请。

——《清江浦兴衰研究》

(2)根据材料二并结合所学,分析清江浦城市发展的不利因素。结合材料一、二谈谈你对城市兴衰的认识。

材料三 像伦敦这样的城市,就是逛上几个钟头也看不到它的尽头,而且也遇不到表明快接近开阔的田野的些许征象,——这样的城市是一个非常特别的东西。这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

(3)根据材料三并结合所学,分析伦敦成为“全世界的商业首都”的必然性,并指出伦敦城市化早期进程的问题。

材料一 宋朝士大夫认为“治国者必先齐其家,其家不可教而能教人者无之”,因此宗族多立家训族规来训诫子弟。农桑需治,“居肆成事”“贸迁有无”亦能治生;日常生活要精打细算,“俭则足用,奢则用不给”等增加家庭财富的内容有更多呈现,但宗族子孙绝不可从事贩米加水、卖漆和油之事。在宗族内部,家庭成员间要“敬长与怀幼,怜恤孤寡贫”,橙子辅导认为如范仲淹创立义庄、义学,此举得到了朝廷的认可,一时被模仿成风。以齐家为基础,进而治国平天下,成为宋代家训开宗明义的鲜明立场。

——摘编自公众号山城学术圈《士大夫阶层治家方式的变化》

材料二 延安时期,老一辈无产阶级革命家成为红色家风建设的实践主体。朱德在给家人的信中写道:“我对革命尽责,对家庭感情较薄亦是常情,望你谅之。”毛泽东也曾向其表兄说明:“我们的党专为国家民族劳苦民众做事,牺牲个人私利,故人人平等,并无薪水。”美国记者埃德加·斯诺在《西行漫记》中记载,“毛泽东的生活和红军一般战士没有什么两样。橙子辅导认为做了十年红军领袖,千百次的没收了地主、官僚和税吏的财产,他所有的财物却依然是一卷铺盖,几件随身衣物——包括两套布制服”。在一封封家书家信中,无产阶级革命党人的革命信念、生活信仰、道德情操体现得淋漓尽致。

——摘编自魏继昆、崔保峰《延安时期中共领袖红色家风建设研究》等

材料三 党的十八大以来,习近平总书记对家庭、家教和家风建设有许多重要论述。他指出,千家万户都好,国家才能好,民族才能好。不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家教、注重家风,橙子辅导认为发扬光大中华民族传统家庭美德,促进家庭和睦,使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。他尤其强调,领导干部的家风,不仅关系自己的家庭,而且关系党风政风。他要求,把家风建设作为领导干部作风建设重要内容。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代家训内容的特点,并简析其形成原因。

(2)根据材料二,概括中共领袖红色家风的内涵,并分析这一时期红色家风的意义。

(3)综合上述材料,谈谈你对当下中国家风建设的认识。

材料一 我国古人很早就意识到粮食生产关系到国家兴衰,周宣王时,卿士虢文公提出“王事惟农是务”观点。战国时,商鞅把“耕织”视为本业,李悝鼓励人民“尽地力之教”来增加产量,为了保证物价的平稳,推行“善平籴”政策。《唐律疏议》规定:“诸仓库及积聚财物,安置不如法,若暴凉不以时,致有损败者,计所损败坐赃论。”

——摘编自《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 “在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意,不能认为进入工业化,吃饭问题就可有可无,也不要指望依靠国际市场来解决”。始终绷紧粮食安全这根弦,始终坚持以我为主、立足国内、确保产能,科技支撑。解决吃饭问题,根本出路在科技。种源安全关系到国家安全,必须下决心把我国种业搞上去,实现种业科技自立自强、种源自主可控。要发挥我国制度优势,让农民能获利、多得利,保护和调动农民种粮积极性;……多措并举、凝聚合力、久久为功,才能牢牢掌握粮食安全主动权。

——改编自李浩燃《粮食安全是“国之大者”》

请回答

(1)根据材料一,概括中国古代粮食生产发展特点。

(2)根据材料二,结合所学知识,从政策支持和农业技术角度,概括现代中国应对粮食安全的举措。

(3)综合以上材料,谈谈从古到今关于粮食安全的启示。

材料一 明中叶以来,江南经济进入高度成长时期,这一地区的经济中心——苏州,成为全国最繁华的城市,苏州的繁华带来了奢侈消费的风尚,使它成为当时的时尚之都,邻近的地区纷起仿效,奢侈消费风尚逐渐弥漫于苏松杭嘉湖诸府所属各县各市镇,并通过频繁往返于各地的商人为媒介,很快向各地散播。在奢侈性消费中表现最为突出的是王公贵族和上层士绅。他们集特权和财富于一身,成为晚明奢侈商业的最大受益者,并在权力的庇护下,抢占商机,与此同时,商人通过与士大夫相结交攀附,逐渐跻身士绅之列。这一潮流催生出晚明乃至整个帝制晚期的一个新的社会阶层,那就是绅商,这个阶层将权力与财富相结合,成为明清中国社会的一个突出现象。士大夫热衷于奢侈商业活动,对中国社会的发展可谓利弊兼有,而绅商形成的另一途径,即由商入仕,则可帮助我们解读何以中国商人难以形成自己独立的阶级意识。

——摘编自樊树志《晚明大变局》等

材料二 18世纪以来,英国消费领域所发生的一系列重大变化预示着现代社会给人类所带来的物质进步和精神愉悦。各种奢侈品如茶、咖啡饮品、食糖、郁金香、衣帽、珠宝、银质盘碟、精致家具以及其他新潮商品充斥着人们的衣食住行等领域。一种感官和精神上的消费主义和享乐主义也被前所未有的刺激起来,弥漫着整个英国社会。17世纪末到19世纪初,奢侈的生活方式与消费观念不断由贵族阶层下移到富有的中产阶级及社会下层。由于奢侈品多是与人们追求优雅、精致以及愉悦生活方式分不开的,所以奢侈消费追求直接刺激了奢侈行业的发展。18世纪英国奢侈品制造业有丝绸行业、陶瓷工业,甚至到制鞋业、帽子业以及马车制造业等。18世纪英国最有名的两个金属制品中心是伯明翰和谢菲尔德,伯明翰以五金制品和小玩意闻名欧洲,谢菲尔德以刀叉制品闻名,其中伯明翰制造的各种工业品在欧洲和美洲市场深深烙上了“英国制造”的特性。

——摘编自曹瑞臣《论海外奢侈品消费对近代英国社会的推动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚明以来奢侈消费风尚形成的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出晚明时期与近代英国奢侈风尚对社会发展产生的不同影响,并分析出现这些不同的原因。

(3)根据材料并结合所学,谈谈你对奢侈消费风尚的认识。

材料一 根据《汉书·地理志》中的记载,汉朝以黄金与西方国家进行商品交流。在汉朝时期,瓷器和丝绸经常被输出国外,其中由于汉朝的桑蚕养殖业和纺织业的发展,丝织品成为了这个时期主要的输出品。在隋唐时期,陆上丝绸之路被阻塞,中原以北的地区经济逐渐衰弱,而岭南各地区的经济逐渐发展起来,海上运输也逐渐兴盛,宋朝以后,我国通过海运基本形成了丝绸、瓷器、茶叶为主的多元化对外产品出口格局。宋朝时期,海上丝绸之路十分发达,贸易很频繁。但从明中期开始,海上丝绸之路由盛转衰。清朝时期,海上丝绸之路经历了短暂的复兴之后,又不得不面对闭关锁国等政策,在这一时期,海上丝绸之路进入了最低谷。这一时期出口的商品主要有茶叶、丝绸、土布和瓷器等,其中茶叶占主导地位。

——张诗雨《海上丝绸之路上的商品交流》

材料二 从历史演进的角度看,“一带一路”倡议与邓小平提出的“两个大局”战略构想、江泽民提出的西部大开发战略以及胡锦涛提出的统筹区域发展,有着密切的逻辑关系。……以习近平同志为核心的党中央,结合新时代国内和国际的现实状况.提出“一带一路”倡议,不仅是在继承古代丝绸之路精神的基础上对国家区域发展理论的创新发展,更是站在国际的舞台,为解决世界经济发展问题提出的中国方案,为践行人类命运共同理念所做出的中国式努力.真正体现了一个崛起的发展中国家的世界情怀。

——于畅《“一带一路”倡议的历史演进及时代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代丝绸之路在对外贸易过程中发生的主要变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈21世纪中国政府倡导“一带一路”战略构想的时代意义。

材料一 农业社会时期的时间观念最初是模糊的。“日出而作日落而息”,公鸡打鸣、以太阳月亮扮演着钟表的角色。从生活经验出发,在长期的劳作中,传统农业社会的先民在观察记录的基础上渐渐发现时间是有周期性的。不同农业文明制作了各种简易计时器以及制定了历法来指导家事。如日程。

——摘编自郭海燕(大众媒介对时间的呈现与影响》

材料二 自工业时代以来,时钟时间就被视作时间的代名词。借助于自然科学的崇高地位以及计时技术本身在工业化生产中的作用,时钟时间在工业社会中获取了无与伦比的绝对权威。时钟技术的核心部分是表针的匀速运动,这使时间在人们头脑中形成了“在流逝”的形象,在现代社会生活中树立了“准时、公平”的权威地位。历史必须沿着时钟时间才能继续下去,管理活动也必须严格限制在时钟时间之内。

——摘编自于飞《论时钟时间观念下管理的弊端》

材料三 从20世纪50年代开始,人类的时间价值观进一步改变。“时间就是金钱”变为“财富就是时间”,时间成为最宝贵的东西。由于科学技术的巨大发展,劳动生产率的提高,社会财富的增加,劳动者工作日进一步缩短。于是,劳动者拥有的自由时间增加了,可以更多地从事教育、科研、艺术、体育等活动,从而使人的个性得到全面发展,人的本质力量得到充分体现。

——摘编自甘爱平《论近代与现代时间观念的演变》

(1)根据材料--并结合所学知识,概括农业社会时期时间观念形成的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出工业时代时间观念的新变化并分析其影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对时间观念演变的认识。

材料一 令送粮无取僦(租赁),无得反庸(通“佣”),车牛舆重设必当名。然则往速来疾,则业不败农。

——《商君书》(战国时商鞅及其后学的著作汇编)

材料二 里耶出土的秦简记录了秦始皇时一条令文:“传送委输,必先悉行……急事不可留,乃兴徭。……田时也,不欲兴黔首”。

材料三 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。

——摘编自《史记·商君列传》

材料四

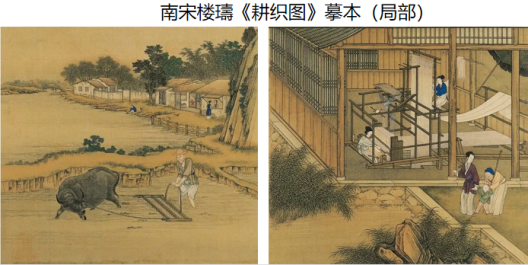

材料五 据楼璹《耕织图·序》记载,宋高宗即位于江南,“备知民瘼(疾苦),尤以百姓之心为心,未遑它务,下务农之诏”。楼璹当时任临安於潜县令,“笃意民事,慨念农夫蚕妇之作苦,究访始末”,创作了耕织图共45幅,包括耕图从浸种到入仓21幅,织图从浴蚕到剪帛24幅。《耕织图》进献高宗后,高宗十分欣赏,对楼璹进行嘉奖,命翰林图画院摹绘,加以推广。

(1)指出材料二、三能否对材料一进行佐证并说明理由。

(2)根据材料四、五,谈谈你对《耕织图》创作和推广的认识。

材料一 春秋时期,随着私田的大量开垦公田逐渐荒废,井田制遭到破坏并逐渐瓦解。北魏至唐前期,中国一直实行均田制。唐代均田制的实行把军队和广大农民安置到了土地上,达到了安定军心和民心的目的。如贞观时,“东至于海,南极五岭,皆外户不闭,行旅不贵粮,取给

于道路焉”。由于农民获得了土地,极大地刺激了生产力的提高,土地开垦日益扩大,粮食产量不断提高,致使粮食价格大幅度下降,国家财政也日益富裕充足。所以,唐前期百余年间国力强盛,威震中外,成为当时世界上最强大的国家之一。

——摘编自王红雷《祈中国古代土地制度之演变》

材料二 自从1949年新中国成立以来,农村土地制度经历了一个复杂的演变过程。从1953年开始,中国开始进行农业社会主义改造,变土地私有制为公有制。实践证明,它是不利于农业发展的,主要原因在于它否定了农民个人的物质利益,无法有效刺激农民的生产积极性。

50年代后期,土地改革旨在全国范围内提高公有化程度,扩大公有化规模,使得生产关系脱离了生产力的发展水平,结果违反了按劳分配的原则,挫伤了农民的生产积极性,对农业生产造成严重破坏,严重阻碍了生产力的发展。改革开放以后,党中央在积极总结过去经验教训的基础上,坚持土地国有制,改革经营管理方式,实行分户经营,自负盈亏。这一土地制度的实施,极大地调动了农民的积极性,推动了农业生产发展,农业生产取得了举世瞩目的成就。

——摘编自唐丽霞《新时期中国农村土地制度的创新》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析井田制瓦解的原因并说明唐朝实行均田制的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立以来中国土地制度的演变过程。综合上述材料,谈谈中国土地制度变迁给你带来的启示。

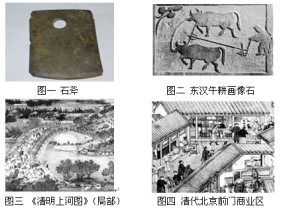

(1)图一和图二分别反映了什么样的农业耕作方式?古代农业耕作方式的变革对我国农业的发展有什么影响?

(2)图三、图四中的商业活动有什么特点?

(3)图三、四和图一、二之间有什么内在联系?商人是古代社会交往中最为活跃的人群,但其社会地位却很低,原因何在?谈谈你对商人的认识。

(4)比较上述几幅图,哪幅图给你印象最深?它对古代中国社会的发展有什么重要影响?