材料一 18世纪中期以前的中国,海外贸易空间在四个时期发生了很大变化。1世纪前后至6世纪,中国主要出口黄金和丝织品,海外贸易规模很小,海上贸易地域大体上局限于南海。6—10世纪,阿拉伯商人成为印度洋贸易的主力,中国的陶瓷外销从有限的奢侈品贸易转变为大量的订制生产和出口,海上贸易扩及日本、琉球和朝鲜。10—14世纪,许多中国大型船舶停泊于印度西海岸,中国也成为东海、南海和印度洋贸易的主导者。15—18世纪中期,借助于西方开辟的世界市场,中国的丝、瓷器和茶叶出口有了突飞猛进的发展,中国海外贸易的空间空前扩大,并成为全球贸易的主要参与者。

——摘编自李伯重《中国海外贸易的空间与时间——全球经济视野中的“丝绸之路”研究》

材料二 由于有了这个(欧洲)新的大客户,中国的三大出口商品——丝、瓷器和茶叶——的贸易,有了突飞猛进的发展。到了18世纪中后期,中国出口的瓷器、茶叶和生丝的一半或者一半以上都是输往欧洲。因此到了这个时期,欧洲成了中国商品的最大买主。从某种意义上来说,历史似乎转了一个大圈,回到两千多年前的情景:分处欧亚大陆两端的中国和西欧,成为世界贸易的两大主体:中国出口,西欧购买。不过不同的是,如今中国和西欧之间的贸易,不再经过无数的中间人,也不再是以货易货的方式进行,而是在欧洲人开拓的世界市场这个广大的天地中,借欧洲人之手,把中国商品送到欧洲和美洲,换回中国商业经济发展亟需的、同时也是国际贸易赖以进行的硬通货——白银。到了此时,中国的海外贸易的空间范围达到最大限度,扩展到了全世界。

——摘编自李伯重《中国海外贸易的空间与时间——全球经济视野中的“丝绸之路”研究》

(1)根据材料一并结合所学,概括18世纪中期以前中国海外贸易发展变化的特点。

(2)根据材料二并结合所学,指出18世纪中期以来中国古代海外贸易发生的变化,并分析其原因。

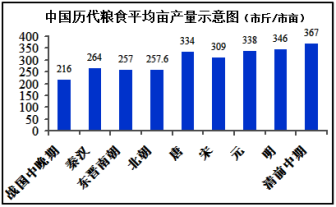

材料一:从如图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二:在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,但被破坏后极易复活和再生,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——编自王家范《中国历史通论》

材料三:中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因素。

(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。

材料一 明代种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区:闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝,龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,但到明代中后期由于棉桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等大量输入。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 明代中叶以后的商品经济浪潮已烃突破了大中城市的局限,在全国范围内发展起来。市民阶层人士变得庞大复杂起来,它包括了商人,店员、贩夫、手工业者、游民、士卒,下级官吏、下层文人等各色人物。工商业者已日益成为一支不可缺少的社会力量,影响着社会的经济,政治和文化生活。

——摘编自王言锋《社会心理变迁与文学走向》

材料三 明中后期,江南表面看似活跃的商业活动及手工业生产实则后继无力,仅以维持个体家庭基本温饱为目的、重复简单再生产而已。凡此,导致明代失去“社会变迁”的物质基础与制度创新及技术革新重要基地。

——摘编自赵玉田《环境与民生:明代灾区社会研究)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明代中后期经济发展的表现及其影响。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析明代中后期工商业经济发展“后继无力”的原因。

材料一 宋朝士大夫认为“治国者必先齐其家,其家不可教而能教人者无之”,因此宗族多立家训族规来训诫子弟。农桑需治,“居肆成事”“贸迁有无”亦能治生;日常生活要精打细算,“俭则足用,奢则用不给”等增加家庭财富的内容有更多呈现,但宗族子孙绝不可从事贩米加水、卖漆和油之事。在宗族内部,家庭成员间要“敬长与怀幼,怜恤孤寡贫”,橙子辅导认为如范仲淹创立义庄、义学,此举得到了朝廷的认可,一时被模仿成风。以齐家为基础,进而治国平天下,成为宋代家训开宗明义的鲜明立场。

——摘编自公众号山城学术圈《士大夫阶层治家方式的变化》

材料二 延安时期,老一辈无产阶级革命家成为红色家风建设的实践主体。朱德在给家人的信中写道:“我对革命尽责,对家庭感情较薄亦是常情,望你谅之。”毛泽东也曾向其表兄说明:“我们的党专为国家民族劳苦民众做事,牺牲个人私利,故人人平等,并无薪水。”美国记者埃德加·斯诺在《西行漫记》中记载,“毛泽东的生活和红军一般战士没有什么两样。橙子辅导认为做了十年红军领袖,千百次的没收了地主、官僚和税吏的财产,他所有的财物却依然是一卷铺盖,几件随身衣物——包括两套布制服”。在一封封家书家信中,无产阶级革命党人的革命信念、生活信仰、道德情操体现得淋漓尽致。

——摘编自魏继昆、崔保峰《延安时期中共领袖红色家风建设研究》等

材料三 党的十八大以来,习近平总书记对家庭、家教和家风建设有许多重要论述。他指出,千家万户都好,国家才能好,民族才能好。不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家教、注重家风,橙子辅导认为发扬光大中华民族传统家庭美德,促进家庭和睦,使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。他尤其强调,领导干部的家风,不仅关系自己的家庭,而且关系党风政风。他要求,把家风建设作为领导干部作风建设重要内容。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代家训内容的特点,并简析其形成原因。

(2)根据材料二,概括中共领袖红色家风的内涵,并分析这一时期红色家风的意义。

(3)综合上述材料,谈谈你对当下中国家风建设的认识。

材料 宋朝建立后,对市舶贸易的管理实行“州郡兼领”,知州兼市舶使,每逄海外贸易船到来季节,临时差遣下属官吏操办,各级官吏纷纷低价强买海商物资。宋仁宗在位期间,主要港口广州经常是“蕃舶罕至”。

宋神宗元丰三年制定《市舶法》,市舶司官员设置四员:提举市舶司,转运使兼任,为市舶司首长;监官,“主管抽买舶货,收支钱物”;勾当公事,主持市舶司日常公务;兼门官,主管市舶库。以上官员由朝廷任命,有一定品位,一定任期,负有决策、指挥、组织、协调的责任。此外还有吏十二员,负责操办市舶的具体事宜,如孔目,负责对海商申请的审核、验实和发放公凭;手分,负责钱物的收支工作等。史载,熙丰年间官吏对海外贸易的侵害甚少,中国海商“争请公凭,来往如织”;外国商使“来着相继”。

——摘编自廖大珂《试论宋代市舶官制的演变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋神宗时期市舶制度改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括宋神宗时期市舶制度改革的内容并分析其作用。

材料一 宋朝时期,我国与日本的海上贸易,是海上丝绸之路的重要组成。宋日海上贸易交易的物品种类繁多,中国出口日本的主要有丝绸、铜钱、书籍、药材等。宋朝商船频繁往返于中日两国间,将搭乘船只的中国商人、僧侣、工匠、医者等送入日本,更有部分人士选择定居日本,为日本的社会文化发展做出了不可磨灭的贡献。平安时代的权臣平清盛掌权时期,采取积极的对外政策,亲自会见宋商,整饬濑户内海航路,使宋日贸易中心由博多移至京都,而宋日贸易也成为了其内政外交的基石。

——摘编自邵艳平《宋日贸易与海上丝绸之路》

材料二 自永乐三年(1405年)至宣德六年(1431年),郑和率庞大的商贸舰队,满载丝绸锦缎、四书五经、名家绘画、茶叶、瓷器、纸张等中国物产,先后七次下西洋,进行了史无前例的远洋航行,先后到达南洋、印度洋等30多个国家,远达波斯湾、红海及非洲东海岸。秉持儒家“以德服人"的仁政原则和“厚往薄来”“不欺寡,不凌弱”的和平外交宗旨,交好东南亚、印度洋诸国,共同推进社会的和平安定。郑和下西洋体现明王朝“四海一家广示无外”的中华人文情怀与“和顺万邦""共事天下”的远大政治理想,开启了中国与世界文化交流的新征程。

——摘编自朱丽霞《海上丝绸之路与中华文明早期传播》

(1)根据材料一,分析宋日贸易对日本的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析郑和下西洋的作用。

材料一 宋代的领导地位源于一系列的因素,从技术上的发明、从普遍的教育到对宗教和各种哲学思想的宽容。……上一个1000年的中国,是世界超级大国,也是世界上最强大的国家。

——摘编自乔纳森·斯彭斯《新闻周刊》

材料二(宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的海外贸易……在人民日常生活方面,艺术、娱乐、制度、工艺技术各方面,中国是当时世界上首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——摘编自谢和耐(法国)《南宋社会生活史》

材料三 明清时期,大宗商品的远距离贸易是徽商、晋商、闽商、粤商、等聚集着众多商人的商帮的行为,与以往个别商人的经营活动,已不可同日而语。国内大宗商品的远距离贸易,是大宗商品在不同的经济区内交换,从而形成了不同的经贸区。江南经贸区是在江南便捷的交通条件和发达的丝织业、棉纺织业等基础上形成的。江南向全国输出的主要是相对高值的丝、棉纺织品,从全国输入的是低值的生活资料和生产资料,如粮食、大豆、蓝靛、木材、纸张等。

——摘编自唐文基《16至18世纪中国商业革命和资本主义萌芽》

(1)根据材料一、二并结合具体史实,指出宋代在文化领域具有“领导地位”的主要表现并说明宋代中国“现代化的程度令人吃惊”在商业方面的主要表现。

(2)依据材料三并结合所学知识,概括明清时期中国商品经济发展的新现象。并分析阻碍明清资本主义萌芽发展的主要因素。

明初对于四夷朝贡,明太祖确定的基本原则是“厚往而薄来”。永乐朝以来,西番朝贡制度出现显著变化。一是僧人(或假此身份)逐渐成为西番朝贡使团的主体,二是明朝对西番朝贡赏赐的对象扩大,按员给赏。再次,入贡番僧还多在沿途购买军器、私茶等违禁物品,甚至贩买人口,时常引发民事纠纷乃至刑事案件。隆庆元年(1567)明朝的统治已是危机四伏,八月,户部报告“京帑所存,仅足三月,计今岁尚亏九月有奇,边军百万,悉无所需”。为此,明宪宗决定从“冒贡”违制入手进行改革,实行定贡期、定人数、定贡道,加大对当地官员随意遣送的惩治,减少对西番僧人的供俸赏赐等措施。改革在一定程度上实现了对朝贡的天下理想与王朝治理的经济理性之间张力的弥合,反映了以“厚往而薄来”为基本特征的朝贡制度在王朝的边疆民族治理体系中的衰落与转型。

——摘编自曾现江张凯强《明朝隆庆三年西番朝贡制度改革:天下理想与经济理性兼顾》

(1)根据材料并结合所学知识,概括西番朝贡制度改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简述西番朝贡制度改革的影响。

材料一

勤俭观念在我国古代产生很早。从殷周时代开始,人们即认识到勤俭不仅关系到个人和家庭的安危,而且关系到国运的兴衰。商初大臣伊尹曾对刚继位的太甲提出建议:“慎乃俭德,惟怀永图。”春秋战国时期,以孔子为代表的儒家学派不仅把俭与温、良、恭、让一同列为做人的基本道德准则,更将其作为一种生活方式,践行于日常生活之中。西汉立国之初,社会经济凋敝,物资极端缺乏,统治者致力于医治战争创伤,以“寡欲”“无为”的黄老思想治国,提倡俭朴的道德风尚。

——摘编自杨明辉《我国古代勤俭思想的发展》

材料二

明朝中后期,社会经济状况有了翻天覆地的变化,商品经济得到长足发展,资本主义萌芽产生。在这种大的社会背景下出现的“崇奢思想”有其必然性,在一定程度上适应了社会经济的发展,因而有着它独特的积极影响。陆楫(1515--1542)被后世认为是明朝中叶崇奢观的集大成者,作为一个思想家,他认为节俭仅对个人和家庭有利,从社会考虑则有害,并且富人奢侈可以增加穷人的谋生手段,主张国家应制定崇奢的消费政策。——摘编自刘志丹《明朝中后期崇奢思想探析——以陆楫、郭子章为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会传统的消费观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝中后期消费观念的变化,并说明这一变化的影响。

材料一 郑和七下西洋盛况空前,但是他下西洋的大量原始资料,如皇帝敕书、郑和船队的编制、名单、航海日志,帐目等,本应存于兵部档案,如今却已荡然无存。据称有大臣因郑和下西洋劳民伤财,国家财政难以负担,生恐皇帝再有此举,故私自藏匿并销毁。郑和之后的明清时期,政府转向放弃领先世界的航海技术,关上了通往海洋的大门,直到四百多年后被西方国家用枪炮强行轰开大门。

材料二 在第一次鸦片战争前后,林则徐认为海洋经略“实为海疆久远之谋”;魏源不仅提出了“师夷长技以制夷”的海防思想,而且提出了大力发展工业和航运业推动海洋贸易生产发展,“以商贾为本计”的海洋经略思想……从第二次鸦片战争到甲午战争之间,李鸿章发出了“御外之道莫重于海防,海防之要莫重于水师”的呐喊;张之洞提出了“整顿海军实为经国要图”……辛亥革命爆发后,孙中山指出:“海权操之在我则存,操之在人则亡”,“海军实为富强之基”。

材料三 新中国成立后,在相当长的历史时期内,中国的海洋经略主要体现在有限的海洋防卫力量建设上。改革开放以来,中国开始在经济、政治、法律、军事、科技等广泛的范围内较为全面的经略海洋,先后批准了《联合国海洋法公约》,进行了一系列海洋立法,发布了《中国海洋21世纪议程》等政府性文件,提出了“搁置争议,共同开发”等解决与周边国家海洋争端的思想,使我国海洋事业获得较快的发展。但是不容否认的是,我国仍然与海洋强国的目标有较大差距。

——摘编自刘中民《国际海洋政治专题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期基本海洋政策变化的原因。

(2)根据材料二,概括中国近代先进人物的海洋经略思想,并结合所学知识简析其背景。

(3)简要评析材料三中的中国现代海权思想。