材料一 宋代前期,蜀地流通以铁钱为主,这使得从事长途贸易和大宗贸易的商人为货币的支付而烦恼。11世纪初,成都16户富商联保发行了一种可以兑换铁钱的凭证——交子。它的形制规范,用统一纸张制作,并制作了特殊记号以防止假冒,任何人都能凭这张纸在参与联保的任意一家商户及其分铺换取纸上所注明的铁钱。从此交子逐渐在蜀地流通开来。

——摘编自何一民等《成都简史》

材料二 到了1859年,随着加利福尼亚、澳大利亚和西伯利亚的日渐繁荣,黄金的年均产量达到了275吨,是18世纪年均产量的10倍。按照这样的速度,10年内的黄金产量相当于哥伦布发现美洲大陆至1848年整个356年间的所有黄金产量。尽管关于黄金大幅增加和物价上扬的警告不绝于耳,但除了19世纪末很短的一段时间,通货膨胀并未发生,这一点和16世纪形成了鲜明的对比。

——摘编自(美)伯恩斯坦《黄金简史》

材料三 美国宪法第一条第八款规定,国会具有“铸造货币,调议其价值,厘定外币价值以及制定度量衡标准”的权力,“各州不得铸造货币,不得发行货币,不得指定金银币以外的物品作为偿还债务的法定货币。”1792年《铸币法》规定1美元=371.25格令纯银,与在当地流通的西班牙银元同重。……二战后特殊的国际环境下,美元在全球范围内具有了黄金支持与赎回功能。

——摘自张兴胜《美元的历史与“道义”》

(1)根据材料一与所学,概括宋代交子在蜀地得以流通的原因。

(2)阅读材料二并结合所学,指出为什么16世纪的欧洲会发生剧烈的通货膨胀?分析19世纪后半期此种现象基本没在欧美出现的原因。

(3)阅读材料三结合所学,指出二战后使美元在全球范围内具有“黄金支持与赎回功能”的国际货币体系的影响。

材料一 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使(管军事)、提举常平(管常平仓救济、农田水利等)四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使用武人。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

材料二 (北宋)开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有七十二家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料三 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面或纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——摘编自[英]李约瑟《中国科学技术史》

(1)根据材料一指出北宋地方官制呈现的特点。结合所学知识,简述该地方官制对北宋王朝产生的影响。(2)根据材料二,概括北宋城市商业发展的主要表现。

(3)根据材料三,概括该学者关于宋代科技发展的观点,结合所学找出支持该观点的史实。

材料一 海上丝路主要繁荣于中唐到宋元时期,该路指从中国东南出海至太平洋,或经南海至印度洋到南亚、西亚及非洲的航路,唐以前海路一直是陆路的补充,但中唐以后陆路阻绝,加之经济重心南移、指南针发明及航海技术进步,海上丝路开始繁荣,超过并逐步取代了陆路。北宋、南宋采取更加开放的政策,非常重视商业和海外贸易,保证了海上丝路的持续兴旺。

——摘编自杨正位《丝绸之路的历史功能与当代启示》

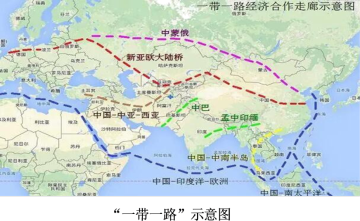

材料二 世界多极化、经济全球化深入发展,世界各国越来越紧密地联系在一起,形成了你中有我、我中有你的局面。我国公民和企业走向海外的数量屡创新高。“一带一路”不是中国利益独享的地带,而是各国利益共享的地带。建设“一带一路”,充分彰显了中国敢于担当的精神风貌和互利共赢的合作态度,有助于我国同沿线国家一道,推动政治、经贸、人文、安全各领域合作再上新台阶,共同打造政治互信、经济融合和文化包容的利益共同体、命运共同体、责任共同体,真正使中国梦与世界梦交相辉映。

——人民日报2014年12月24日《“一带一路”:中国梦与世界梦的交汇桥梁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋时期海上丝绸之路兴盛的原因。

(2)根据材料二及图,结合所学知识,指出中国政府提出“一带一路”倡议的历史依据及时代意义。

材料一 三国时期,私人手工业和商业遭到严重破坏,一个阶段几乎陷于停顿。货币骤减,基本上不通行,布帛成为主要的交换媒介。黄初二年(221年),魏文帝在董卓罢五铢钱31年后,下诏恢复五铢钱,但只过半年就不得不宣布作废。太和元年(227年),魏明帝因“人间巧伪渐多,竞湿谷以要利,作薄绢以为市”,乃更立五铢钱。至西晋时,商品经济有所恢复,钱又成了富人追逐的目标。当时商业发达的地区局限在洛阳和长江流域,全国广大地区还是使用谷帛进行交易。南北分裂后,由于南北条件不同,商品货币经济的发展水平也有差别。

——摘编自晃福林主编《中国古代史》

材料二 明万历时,“农事之获利倍而劳最,愚懦之民为之;工之获利二而劳多,雕巧之民为之;商贾之获利三而劳轻,心计之民为之”。当时吴中“缙绅仕夫多以货殖为急”,“明(朝)洞庭山消夏湾蒋举人某,屡试春官不第,遂效垄断之术,居积取盈,算入骨髓……不数年称高赀矣”。华亭徐阶做宰相时,“家中多蓄积妇,岁计所织,与贾为市”。至于商贾本人通过“急公议叙”“捐纳”等方式取得官位的,在晚明历史上更是不胜枚举。

——摘编自吴仁安著《明清江南望族与社会经济文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括魏晋时期商业发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝商业领域的新现象及其产生的影响。

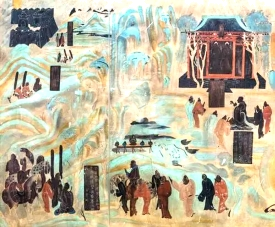

材料一 下图为唐初莫高窟壁画《张骞出使西域图》,展现了“汉武帝(前131年—前87年在位)部下击败匈奴后带回战利品‘祭天金人’”和“汉宣帝(前74年—前49年在位)不知祭天金人名号故派张骞出使西域问佛”的场景。

《张骞出使西域图》

材料二 中国古代部分朝代时外交往的史实

| 朝代 | 史实 |

| 汉朝 | 张骞出使西域。甘英奉命出使大秦,到达了波斯湾。大秦王安敦派使臣来东汉。 |

| 唐朝 | 日本、朝鲜派遣唐使和留学生来唐朝。玄奘西游,鉴真东渡日本,日本高僧空海长安求法。西亚商人在广州、泉州定居。 |

| 宋朝 | 高丽政府遣使到宋朝搜求书籍。日僧寂昭、元灯等乘宋商船渡海入宋。明州城出现多处“波斯馆”“清真寺”。印刷术外传朝鲜、日本、印度、阿拉伯、北非和欧洲。广州、泉州城内居住着许多阿拉伯富商。 |

| 明朝 | 郑和下西洋,到达亚非各国。华侨开发南洋地区。戚继光抗倭,援助朝鲜抗击日本。利玛窦来华传教,徐光启翻译了利玛窦带来的科学著作。中国人民反对西班牙葡萄牙荷兰入侵。政府禁止沿海居民出海贸易。 |

| 清(1840年前) | 郑成功收复台湾。来华的传教士将西方的天文地理数学等介绍到中国也向本国介绍中国社会状况。中国人民抗击沙俄、英国、法国的入侵,仅留广州作为贸易出口。 |

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明该幅壁画的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对中国古代各朝代对外政策变化趋势的理解。

材料一 江南蚕桑丝织业,起源颇早,但直到东汉末年,仍仅见于少数个别地区,至唐朝,仅长江下游28州中,蚕桑区已达85%。其品种涵盖绫、罗、锦、纱等,纹理样式也由唐初18种增至中后期的38种,如《元和郡县图志》载:“自贞元之后,凡贡之外,别进异文吴绫……纤丽之物,凡数十品。”唐中后期,江南丝织业也改变“艺桑鲜而布帛疏滥”的境地,跃进全国最先进行列,其特殊、高级丝织品也成为宫中服饰的首选,甚至唐皇为此下诏:“禁断(江南)织造淫巧”。

——摘编自卢华语《唐代长江下游蚕桑丝织业之发展》

材料二 两宋时期,江南丝织品作为商品输出的记载尚未发现;元代,华北、四川等地的丝织业依旧发达;至明中叶,除江南之外,全国仅有少数城市还保留一些规模有限的丝织业,其中规模最大的潞州(山西),织机数约为9000张,年产潞绸约10万匹,仅相当于或不及江南一个大型丝织业市镇的织机数与产量。因此,明代商人携数千金购苏杭绫罗绸缎运销四川之事颇见于小说。16世纪以后,随着日本发现诸多银矿和新航路开辟,丝—银贸易成为中日、中欧、中美最重要的贸易之一,在清前中期以前,江南丝织品始终在这一贸易中占据主导地位,其中南京的“金箔织”更在欧洲市场上享有盛名。

——摘编自李伯重《明清江南生丝与丝织品的国内外市场及其变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述唐朝江南丝织业的发展特点并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期,江南丝织业的发展变化,并从政治、经济方面简述其影响。

材料一 中国古代(西汉-清)人口分布变化

| 时间断面 | 西汉 | 西晋 | 唐代 | 北宋 | 南宋 | 明代 | 清代 |

| (2年) | (280年) | (742年) | (1102年) | (1208年) | (1460年) | (1820年) | |

| 南方地区人口占比 | 24.04% | 48.11% | 44.24% | 63.42% | 53.98% | 58.33% | 65.97% |

(注:“南方地区"是指淮河——秦岭——西藏自治区北界一线南侧地区)

——摘编自龚胜生等《两千年来中国经济重心变迁的量化分析》

材料二 宋代南方生产工具与生产技术改进情况(部分)

| 项目 | 材料出处 | |

| 项目一: 生产工具 | 宋代两浙路使用的曲辕犁非常先进,而且有的还加装了钢刃农具“料刀”,谓之“开荒裂刀”用来垦辟荒田,铁搭,是另一种重要农具,“南方农家或乏牛犁,举此斫地,以代耕垦”。 | 摘编自漆侠《中国经济史·宋代经济卷》 |

| 项目二: 水利技术 | 宋人在江南,沿海筑海塘,丘陵修中小型水库蓄水,围湖围海,大规模开辟“水利田",在两浙及江东地区,高地采用设置堰闸等方法引水。低田则采取浚治河渠等手段解决其积水等问题。 | 摘编自方健《宋代江南经济史研究之一:农业篇》 |

| 项目三: 种植技术 | 唐以前,江南实行土地轮耕。约唐中期开始,水稻插秧技术推广,土地实现连作。宋代实行稻麦复种技术,即水稻收获后复种冬小麦,农作物实现了一年两熟。 | 摘编自韩茂莉《论北方移民所携农业技术与中国古代经济重心南移》 |

(1)根据材料一,指出中国古代人口分布变化的总体趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,任选一个项目,说明其如何促进宋代南方农业发展。

(3)结合所学知识,指出促进宋代南方经济发展的其他因素。

材料一 开宝四年(971年),宋太祖赵匡胤“置市舶司(古代管理对外贸易的机构)于广州,后又于杭、明州置司”。根据考古发掘,东起日本,南到印尼,西到东非,甚至在非洲内陆的津巴布韦都有宋代瓷器的迹象。据记载,与宋代进行通商的国家和地区有五十个,其中宋代海船直接到达的有二十多个。……北宋初年,广州的市舶收入只是占了国家财政收入的2%,到了南宋初年占据了全国财政收入的20%。

——摘编自梁俏《宋代海外贸易特点及其评价》

材料二 明代统治者为了维护封建政权并防止“倭寇”侵犯,严厉实行海禁,明文规定私下与外商互市者处以重罪。明代对外贸易采取了严格的朝贡贸易,只准两国之间官方相互进行贸易,私人船只不准往来。明代对朝贡国家、路线、港门、船只数目、贡品种类均有详细而严格的规定,明朝对朝贡国家予以官方证明。对外贸易“只是政府借以表示中国文化传播之一种光荣礼节而已”。

——摘编自马珺《浅论中国古代的对外贸易》

(1)根据材料一,概括宋代对外贸易的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明代朝贡贸易的特点。

材料 明初对于四夷朝贡,明太祖确定的基本原则是“厚往而薄来”。永乐朝以来,西番朝贡制度出现显著变化。一是僧人(或假此身份)逐渐成为西番朝贡使团的主体,二是明朝对西番朝贡赏赐的对象扩大,按员给赏。再次,入贡番僧还多在沿途购买军器、私茶等违禁物品,甚至贩买人口,时常引发民事纠纷乃至刑事案件。隆庆三年(1569)西番朝贡制度改革的发生与明朝的统治历史与当前政治形势有关。隆庆元年(1567),明朝的统治已是危机四伏。八月,户部报告“京帑所存,仅足三月,计今岁尚亏九月有奇,边军百万,悉无所需”。在此严峻形势下,明朝被迫推行新政,改革西番朝贡制度即为其中一个方面。隆庆三年的西番朝贡制度改革,主要有以下四个方面的内容:一是重定贡期,通过延长朝贡限期、取消部分朝贡类型,减少朝贡次数等措施削减西番朝贡遣使的总体数量。二是调整赏额,把对西番朝贡的人员赏赐分为全赏和半赏两类。三是在提高贡额的同时,限定贡使人数。四是强化对贡使的资质及身份审验。隆庆三年的西番朝贡制度改革可以说是隆万改革的先声,在一定程度上实现了对朝贡的天下理想与王朝治理的经济理性之间张力的弥合,反映了以“厚往而薄来”为基本特征的朝贡制度在王朝的边疆民族治理体系中的衰落与转型。

——摘编自曾现江张凯强《明朝隆庆三年西番朝贡制度改革:天下理想与经济理性兼顾》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隆庆西番朝贡制度改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述隆庆西番朝贡制度改革的影响。

材料一 苏州在自吴阖闾大城后至明初的1 800 多年时间里城市空间格局发展缓慢,最初的街衢河道受城门和宫城的控制形成简单而不一定规整的方格网状。明中叶以后,资本主义萌芽在苏州开始出现,城市的发展出现了较明显的地域功能分工,“城北半城,万户机声”,空间也开始突破城墙,沿放射状河道向外扩展。甲午中日战争后,城南青旸地因被辟为日租界和西方公共租界得到一定开发,但很快就衰落了。1978 年后,苏州城市的空间发展步入了快车道。为保护古城发展经济,苏州重点向西发展,试图形成“东城西区”的城市格局。1994年5月启动的中新苏州工业园区带动了苏州城市空间向东发展。古城东面的园区和西面的新区形成了苏州城市空间发展的两翼,加上南面的吴县新区,苏州城市空间呈现向东、南、西三个方向块状连片扩展的趋势。

——摘编自朱利青《苏州城市空间发展的历史、现状和展望》

材料二 伯明翰生产枪炮、纽扣和挽具,达德利生产铁钉,伍尔弗汉普顿生产铁索。曼彻斯特是兰开夏棉纺区最大的生产中心、最重要的市场,也是英格兰西北部最大的商业中心。从这里出发的商人们走向全国售卖商品。“曼彻斯特人”成了当时行商的代名词。利兹是工业革命前夕英国毛纺工业最大的生产中心。这些城市几乎没有行会的规定和限制,个人的经济活动比较自由,也不受城市当局的干预。具有如此多现代新品质的这些新城市,成了英国现代城市社会的前驱,正是它们孕育了世界上第一个工业化民族。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏州城市发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国新兴城市的特点并分析其发展的有利条件。

(3)根据材料并结合所学知识,简析苏州和英国新兴城市发展给我们的启示。