材料一中国古代农业史上,发生过两次具有划时代意义的粮食生产革命,它不仅改变了中国几千年以来的粮食格局,还对我国的历史发展进程产生了重大影响。第一次粮食革命发生在宋代,标志性事件是来自于越南的“占城稻”被引入中国,首先在我国东南沿海等地开始种植,然后逐步推广到全国各地的水稻种植区;第二次发生在明末清初,美洲等地的一些特有物种传播到中国,其中粮食作物以玉米、马铃薯、番薯为主,它们能在较恶劣的条件下生长,改变了我国此前以稻、麦、粟等为主的粮食结构,极大的丰富了我们的粮食系统。

——摘编自刘宇杰《告别饥荒---饥荒成因与应对的历史考察》

材料二明清各时期农民平均生活水平估算

| 时期 | 总人口(万人) | 粮农家口(万人) | 粮田(万亩) | 粮农及家口平均拥有土地(亩) | 平均亩产(市斤) | 粮农及家口平均拥有毛粮(市斤) | 扣除成本加工后的人均粮食(市斤) | 除口粮外可向社会提供粮食(市斤) |

| 明万历 | 12000 | 9720 | 66075.4 | 6.8 | 256 | 1741 | 808 | 458 |

| 清乾隆 | 20000 | 17000 | 93249.8 | 5.5 | 310 | 1705 | 791 | 441 |

| 清嘉庆 | 35000 | 29750 | 94460.5 | 3.2 | 319 | 1021 | 474 | 121 |

| 清末期 | 40000 | 34000 | 101336.4 | 3 | 287 | 861 | 400 | 50 |

——摘自郭松义《明清时期的粮食生产与农民生活水平》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两次“粮食革命”的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期农业发展的主要问题。

材料一

勤俭观念在我国古代产生很早。从殷周时代开始,人们即认识到勤俭不仅关系到个人和家庭的安危,而且关系到国运的兴衰。商初大臣伊尹曾对刚继位的太甲提出建议:“慎乃俭德,惟怀永图。”春秋战国时期,以孔子为代表的儒家学派不仅把俭与温、良、恭、让一同列为做人的基本道德准则,更将其作为一种生活方式,践行于日常生活之中。西汉立国之初,社会经济凋敝,物资极端缺乏,统治者致力于医治战争创伤,以“寡欲”“无为”的黄老思想治国,提倡俭朴的道德风尚。

——摘编自杨明辉《我国古代勤俭思想的发展》

材料二

明朝中后期,社会经济状况有了翻天覆地的变化,商品经济得到长足发展,资本主义萌芽产生。在这种大的社会背景下出现的“崇奢思想”有其必然性,在一定程度上适应了社会经济的发展,因而有着它独特的积极影响。陆楫(1515--1542)被后世认为是明朝中叶崇奢观的集大成者,作为一个思想家,他认为节俭仅对个人和家庭有利,从社会考虑则有害,并且富人奢侈可以增加穷人的谋生手段,主张国家应制定崇奢的消费政策。——摘编自刘志丹《明朝中后期崇奢思想探析——以陆楫、郭子章为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会传统的消费观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝中后期消费观念的变化,并说明这一变化的影响。

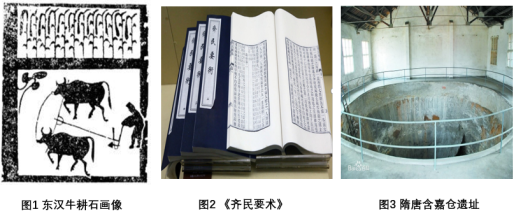

为研究中国古代粮食安全问题,某学习小组搜集到以上三则史料,请分别说明其史料价值。

| A.小农经济占主导地位 | B.各国实行重农抑商政策 |

| C.政局动荡和国家分裂 | D.思想多元化局面的出现 |

材料一 古代中国的生活方式类似草食动物,逐水草而生活,或采集、或种植、或渔猎,“食尽一山则移一山”,具有非排他性、群体性的特点,且没有领土和势力范围的概念。至秦汉时逐渐形成了单一的种植业生产方式,生产效率高,在所能耕种的有限土地上,以种植业为主的民族要比从事畜牧的民族能养活更多的人口。此外,由于实行多子继承的缘故,家庭中的财产一代一代地被分割,导致古代中国人均土地数量越来越少,不得不从提高土地利用率上寻找出路,如汉代出现了一年两熟制耕作方式。这也使土地始终处于一种紧张状态,正如《王祯农书》中所说:“盖田尽而地,地尽而山,山乡细民,必求垦佃,尤胜不稼!”

材料二 到了魏晋南北朝时期,经过近2000余年发展的北方文明,开始向其他地区寻求新的文明生长点。水往低处流,有水就有生命,也就有文明的灿烂,于是东南一带成为中国文明的新的发展中心。汉代司马迁所叙述的江南地区,还是“地广人稀,饭稻羹鱼”,颇有蛮荒之地的味道,但是700多年后的江南,其制约因素纷纷解除,于是成为农业文明的生长点。

——以上材料摘编自徐旺生《生活方式、生产结构、生态环境与中国古代社会经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述秦汉以前中国社会经济发展的变化,并简述这一变化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出材料二中反映的经济现象,并分析其成因。

材料一 春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

——摘编自朱绍侯的《中国古代史》

材料二 汉武帝时期,大肆用兵拓边,汉朝前期70来年的积累,没几年打了个底朝天。于是汉武帝改变政策,先是实行了盐铁官营,从盐铁专卖中获得丰厚的利润,又采取均输法和平准法。均输就是国家采购国家经销;平准就是根据市场情形,设立专门的机构,贱买贵卖,平抑物价,垄断经营。还推出了“算缗”与“告缗”,向工商业主征收财产税、车船税,鼓励告发瞒报家产的行为。晚年的汉武帝发布了《轮台罪己诏》,检讨自己的错误。认为不该穷兵黩武,用尽民力。

——张吾愚《千秋功罪桑弘羊》

请回答:

(1)根据材料一,说明春秋战国时期生产力发展的主要表现及影响。

(2)结合材料二,概括汉武帝经济措施及影响。

单位:件

| 役畜类 | 肉畜类 | ||||

| 马 | 牛 | 猪 | 鸡 | 羊 | |

| 西汉初年 | 22 | 10 | 3 | - | - |

| 西汉晚期 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 |

| A.饮食结构发生变化 | B.个体农耕经济衰退 |

| C.畜牧业居主导地位 | D.社会经济显著发展 |

| A.政府不注重对农具的改进 | B.自然地理环境的局限性 |

| C.实行自给自足的小农经济 | D.农具制造技艺比较落后 |

| A.推动了小农经济的发展 | B.体现了严苛的连坐思想 |

| C.突出了环境保护的意识 | D.摒弃了儒家的民本理念 |

| A.隋代防灾减灾体系日益完善 | B.中央集权利于保障粮食安全 |

| C.统一的全国市场最终形成 | D.社会救济受儒家思想影响 |