阅读以下材料,回答问题:

材料一:共和政体兴,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;……新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;……鞠躬礼兴,跪拜礼灭。

——《时报》(1912年)

材料二:他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:“老爷!……”我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我也说不出话。他回过头去说,“水生,给老爷磕头。”便拖出躲在背后的孩子来。

——鲁迅《故乡》(1921年)

材料三:袁世凯之废共和复帝制,乃恶果非恶因,乃枝叶之罪恶,非根本之罪恶。若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反对民权之思想之学说,实为制造专制帝王之根本之恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除净尽,则有因必有果,无数废共和复帝制之袁世凯,当然接踵应运而生,毫不足怪。

——《新青年》(1916年)

材料四:1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑。……因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰、观念或习惯中毫无根基。它是外国的、空洞的,是附加在中国之上的。

——N·佩弗《远东》

问题:

(1)材料一反映当时中国社会发生了哪些变化?分析原因。

(2)①材料二对研究民国初年的社会变革是否具有史料价值?简述理由

②材料二三与材料一有何矛盾之处?

(3)请概括材料四的核心观点。(不得摘抄原文)

(4)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对民国初年中国社会的认识。

上海开埠五十年间,由人口二十多万的普通海滨县城,变成人口近百万的中国第一大城市,相伴而生的华洋关系也产生了微妙的变化。阅读材料,回答问题。

材料一 1893年有一个寓沪多年的西方人,以“中国人呼吾为外国人”的落款致信《新闻报》馆称:

“吾见中国人见我俱呼外国人,然吾在中国已二十余年矣。虽皆以吾为外国人,而吾则相交已久,觉与本国无异。且吾知中国圣人曾有四海之内皆兄弟也一语,故我西人在中国者,应与中国人和好如兄弟一般。现为上海通商开埠迄今五十年,并非西人与中国开兵迄今五十年也。回思五十年以前,本埠租界中荒落情形何堪言状,今试观沪城之南其间风气与五十年前无稍差异,独何以租界中马路如是其洁净也,房屋如是宽绰,人烟如是稠密,与沪南有过之无不及,是皆因中外通商和好,故有如是景象。然此地仍为中国之地,虽曰租界,我西人并不能携带回国,无非使国家商埠商务日益隆,则彼此交易,均沾利益而已。问如此大埠中华曾有几乎?”

——《新闻报》(中外商人在上海合资兴办)1893年11月16日

材料二 针对该西人的致信,《新闻报》发表文章回应:

“自开埠以来,商务振兴,惟我上海为盛,此五十年中,利必均沾,益必同受,尔无我乍,我无尔虞,合中外如一家,诚不啻四海皆兄弟焉。……中西官商此后辑睦常敦,澄清永保,官与官交涉共剂其平,商与商贸迁,咸沾其益,沪上幸甚,天下幸甚。”

——《新闻报》1893年11月18日

问题:

(1)概括材料一中“西方人”对上海开埠通商以来变化的认识。

(2)指出材料二中《新闻报》针对“西方人”认识是如何回应的?

(3)你如何看待《新闻报》中“西方人的身份认同”这一问题讨论?

3 . 民国初年的中国社会

材料一:“满虏窃国,易吾冠裳……今者清廷已覆,民国成功,凡我同胞,允宜涤旧染之污,作新国之民……凡未去辫者,于令到之日限二十日,一律剪除净尽,有不遵者以违法论。”

——1912年3月5日《临时政府公报》29号

材料二:辜鸿铭在北京大学任教时梳着小辫走进课堂曾引起学生们哄堂大笑,辜平静地说:“我头上的辫子是有形的,你们心中的辫子却是无形的。”

——《狂士怪杰:辜鸿铭别传》李玉刚著人民文学出版社

材料三:自袁为总统,野有饿莩,而都下之笙歌不彻;国多忧患,而郊祀之典礼未忘。万户涕泪,一人冠冕,其心尚有“共和”二字存耶?既忘共和,即称民贼。吾侪昔以大仁大义铸此巨错,又焉敢不犯难,誓死戮此民贼,以拯吾民。

——《讨袁宣言》孙中山1915年

材料四:

油画《宽容》沈嘉蔚

(1)从以上四则材料中选出第一手史料和第二手史料。

(2)根据材料并结合所学知识,概述民国初年的中国社会发生了哪些变化?

(3)综合上述材料,你如何看待民国初年的中国社会?

材料一 新世纪伊始,彼得大帝就发表有关服装改革的命令,要求放弃传统俄国宽松长袖的衣服,学习西欧紧身、体现身体轮廓的服装,从统一制服做起,彼得大帝开始了大规模改革。日本政府破天荒的宣布实行“散发脱刀令”,强制民众剔掉发髻,发布断发、易服、食肉等行政命令,并发布几十种文明开化小册子,以改革封建时代的风俗习惯,把社会生活的西方化推到极致。

材料二 康有为提出“断发易服”时说:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异……今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。”“中国宽衣博带,长裙雅步而施万国竞争之世……诚非所宜。”学者余音评价说:“康有为贸然抛出‘易服’主张,让人们脱掉穿了二百多年的长袍马褂,换成西装革履。……理所当然地受到了大多数人的抵制,维新派的威望也因而降低,支持变法的社会力量因而涣散。”

材料三 清末新政期间,为了经武振军,清政府不得不用西法操练新军,并学习西方军队服制。练兵处“参酌成规,体察时势”,规定军服都用开襟式结以纽扣,其长齐两胯之圆轴骨为度。“凡制造各衣裤,必须舒展合体,于操作运动,务求利便,裁做宜酌采西式缝纫,务求坚实。”

材料四 1912年南京临时政府大总统孙中山通令全国剪辫,令云:“满虏窃国,易吾冠裳,强行编发之制,悉从腥膻之俗。……兹查通都大邑剪辫者已多,至偏乡僻壤,留辫者尚复不少。仰内务部通令各省都督,……凡未去辫者,于令到之日限二十日,一律剪除净尽,……以除虏俗,而壮观瞻。”

材料五 1905年,孙中山在新加坡与同盟会华侨会员合影,14人均着西服或学生装。

材料六 孙中山解职临时大总统时对南京参议院议员们说:“又凡政治、法律、风俗、民智种种之事业均须改良进步,始能与世界各国竞争。”1912年10月3日,“男女礼服服制”公布,之后民国政府又公布《地方行政官公服令》《推事检察官律师书记官服制》《承发吏庭丁服制》《监狱官服制》等等,都规定实施新制服,但衣料要用本国丝织品或毛织品。

问题

(1)根据材料一,说明俄、日两国的改革分别发生在什么时期?服饰发式改革的目的是什么?

(2)根据材料二、三,说说倡行改革的目的有何不同?

(3)根据材料谈谈你对中国近代“剪发易服”的看法。

以下是一份清末衙门堂审记录(节录)。

“女子严阿苏,现年十六,与梁海相识月之初……十日,梁遇阿苏于路,因邀同行,为巡士盘获(抓获)。

官:何时与梁相识?

严:在途中相识,我中意他!

官:此事汝母知否?

严:此不干母亲事,且母亲亦任我自由择配。

……

官(斥梁海):阿苏纵向汝求婚,汝何不告其母?不凭媒妁之言,居然携少女同游,有伤风化。……判将分别收押,听候核办。”

——1908年12月《图画新闻》

问题:

(1)根据案例判断当事双方的婚姻观念,并说明理由。

(2)概述上述婚姻观念出现的原因。

材料二:1914年,教育总长汤化龙发表他对当时女子教育的看法:“民国以来, 颇有一派人士宣导一种新说,主张开放女子之界限,其结果致使幽娴女子提倡种种议论,或主张男女同权,或宣导女子参政。……盖谓该校在今日,不但毫无利益,而反有巨害。”

问题:基于上述材料,谈谈你对民国初年社会的认识。

题记:近十年来上海巨变,成为东方第一商埠。洋人在上海的租界里生活舒适,而美国对华贸易可能面临威胁。

上海城内的三块土地分别租借给三国,成为租借。租借之内,三国享有独立的行政权力。世界上很少有城市的市政管理像上海那样运转良好。

租界内,约居住有4000名洋人和将近20万清国人。上海旧城的城墙与租借相邻,那里面居住着50万清国人。我们对一个城市还能有什么更多的要求呢?这里有很好的下水道,有清洁的供水系统和完善的照明系统,个人财产也受到了良好的保护,人们没有失窃和失火之苦,居民们可以在路况极好的街道上舒适地行走。在我们自己的城市,又有多少可以吹嘘做到了这些呢?我想没有。而且,要特别提一句,这里的税也并不高。

从这里到吴淞口,有一段试验性质的铁路,尽管只有十英里远,但列车总是拥挤不堪。清国人是世界上最迷信的人,这条铁路似乎触及了他们的某些迷信,他们将几次茅屋的失火归咎于铁路,作为让它迁走的理由。多年来,当地的清国居民也与电报线发生冲突,他们责怪电缆打扰了他们安葬在地下的祖先们休息。

走进租借,进入我们自己的城镇,你会发现,这里任何一个商店里,都能买到所有的东西,欧洲货或清国货一应俱全。

经过十年的艰苦经营,上海的生活品味已经大大提升了。来到这里的洋人们,开始把上海当成自己的家。他们再不满足于清国旧式的宴会,而经常发明或引进一些新的娱乐方式,来唤醒沉默的旧时代。

在过去三年中,经过好多次尝试,人们终于利用清国廉价的劳动力建起了一批大工厂。在这些宏伟的现代化制造工厂里面,安装了最先进的机器。但是,他们的产品还是很不容易打进清国的市场。实际上,大清国自己的制造业起步的那天,对于我们的国家来说,将会是一个悲伤的日子。我很高兴地相信,离这一天还非常遥远。

——摘自《1886年的上海:租借见闻》

阅读以上材料,结合所学知识回答问题。

(1)在上海设立租借的法律依据是什么?上海城内的三块土地分别租借给哪三国?

(2)为什么作者称上海是“东方第一商埠”?

(3)你如何理解作者的见闻?

8 . 鞋是常见的生活用品,但“脚上文化”却折映了历史变迁。下图是民国时期非常流行的一款国产欧式女鞋广告。19世纪末20世纪初,中国女性“足的革命”推动了“鞋的革命”,妇女不再以穿自己纳的鞋为满足,喜欢穿花样繁多、美观大方的欧式鞋。结合图文资料和所学知识,分析国产“欧式”女鞋流行的原因。

|  |

| ① 公共租界市政厅全景 | ② 商务印书馆发行所 |

|  |

| ③ 欧洲式的煤气路灯 | ④ 上海石库门建筑 |

请回答:

(1)请为这组图片拟定一个恰当的主题,字数不超过15字。

(2)围绕拟定的主题,联系图片提供的具体史实,叙述近代上海开埠后的诸多变局。

问题:

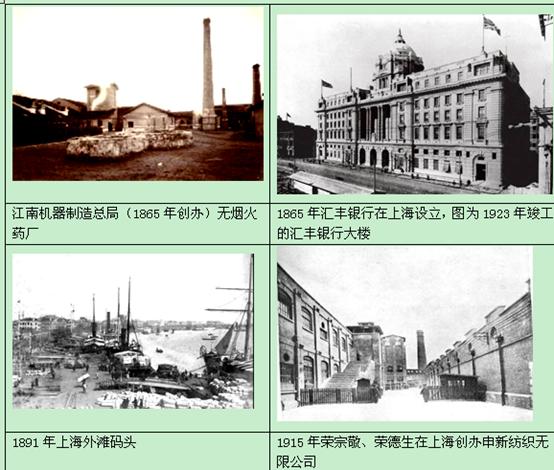

(1)上述照片折射出近代上海经济的哪些历史性变化?

(2)你认为照片对于历史研究具有怎样的史学价值?