1 . 生物学研究常运用特定的科学方法和原理来阐释生命现象及规律。下列科学研究成果与科学研究方法或原理匹配错误的是( )

选项 | 科学成果 | 科学研究方法或原理 |

A | 细胞学说的建立 | 完全归纳法 |

B | 基因在染色体上 | 假说-演绎法 |

C | 睾丸分泌雄性激素 | 减法原理和加法原理 |

D | 种群数量“S形”增长 | 建构数学模型 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

您最近一年使用:0次

今日更新

|

112次组卷

|

7卷引用:安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题

名校

2 . 研究员陈日胜发现了一株耐盐碱的野生海水稻,但其存在产量低、米质差等缺点。2016年,研究人员利用杂交育种等技术,多次实验,培育出高产海水稻。下列叙述正确的是( )

| A.在自然选择的过程中,直接受选择的是个体的基因型 |

| B.盐碱条件会诱导野生海水稻发生适应性变异 |

| C.利用野生海水稻培育高产海水稻,体现了生物多样性的直接价值 |

| D.该高产海水稻培育过程中,种群基因频率在自然条件的选择作用下发生定向改变 |

您最近一年使用:0次

昨日更新

|

86次组卷

|

2卷引用:安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题

名校

3 . 假设鲤鱼种群的K值=200,N表示种群数量水平,根据下表判断,下列说法正确的是( )

| 曲线上的点 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |

| (K-N)/K | 0.90 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.10 |

| A.环境阻力对种群增长的影响出现在S4点之后 |

| B.(K-N)/K值越大,影响种群增长的环境阻力越小,种群增长速率越大 |

| C.渔业捕捞后需控制剩余量在S3点左右 |

| D.种群的年龄结构在S2和S4点时都是衰退型 |

您最近一年使用:0次

昨日更新

|

100次组卷

|

2卷引用:安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题

4 . 发酵工程逐步完善和发展,发酵产品实现了大规模生产。下列说法正确的是( )

| A.发酵过程中培养基和设备可采用相同的方法进行消毒处理 |

| B.发酵工程的中心环节是发酵罐内的发酵 |

| C.通过发酵获得的单细胞蛋白是一种分泌蛋白 |

| D.利用大麦和酵母菌发酵生产啤酒时,大部分代谢物在后发酵阶段生成 |

您最近一年使用:0次

昨日更新

|

87次组卷

|

2卷引用:安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题

名校

解题方法

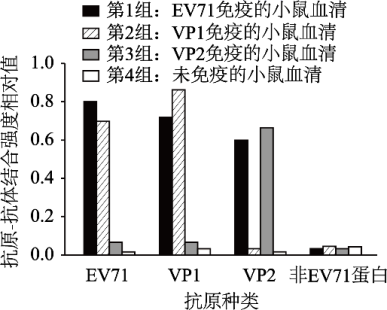

5 . EV71是引发手足口病的一种人肠道病毒。为制备抗EV71的单克隆抗体,科研人员用小鼠进行实验。抗原的选择和制备过程为:将EV71灭活病毒、EV71外壳蛋白VP1和VP2、非EV71蛋白注射到小鼠体内,多次免疫后,取上述各组小鼠的血清和未免疫小鼠血清,测定抗体与抗原的结合强度,结果如下图所示。_____ (填“是”或“不是”)单一抗体,据图分析判断依据是_____ 。

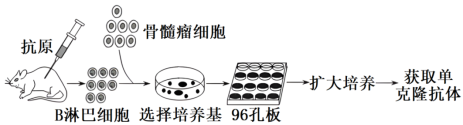

(2)制备抗EV71单克隆抗体时,选用_____ 免疫的小鼠的B细胞效果最佳。单克隆抗体的制备流程图如下:_____ ,融合后将获得_____ 种细胞(只考虑细胞两两融合的情况)。用选择性培养基对融合后的细胞进行筛选目的是获得_____ 。将其接种到96孔板,进行_____ 培养和_____ ,目的是获得_____ 。

(4)图中体外的扩大培养,是从_____ 中获取大量的单克隆抗体。除此之外还可以使用的方法是_____ ,该单克隆抗体具有的优点是能准确识别抗原的细微差异,与特定抗原发生特异性识别,并且可大量制备。

(2)制备抗EV71单克隆抗体时,选用

(4)图中体外的扩大培养,是从

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

95次组卷

|

4卷引用:安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题

名校

解题方法

6 . 已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液 pH 降低而颜色变浅;B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表型的对应关系见下表:

(1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,F₁ 全部是淡紫色植株,则该杂交亲本的基因型组合是_______ 。

(2)有人认为A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。

实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。

实验预测及结论:

①若子代红玉杏花色及比例为

②若子代红玉杏花色及比例为_______ ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。

③若子代红玉杏花色及比例为_______ ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。

(3)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F₁中白色红玉杏的基因型有_______ 种,其中纯种个体占_______ 。

基因型 | A_ bb | A_ Bb | A_BB、aa _ |

表型 | 深紫色 | 淡紫色 | 白色 |

(1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,F₁ 全部是淡紫色植株,则该杂交亲本的基因型组合是

(2)有人认为A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。

实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。

实验预测及结论:

①若子代红玉杏花色及比例为

②若子代红玉杏花色及比例为

③若子代红玉杏花色及比例为

(3)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F₁中白色红玉杏的基因型有

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

155次组卷

|

73卷引用:安徽省安庆市怀宁县二中2019-2020学年高二下学期期中线上检测生物试题

安徽省安庆市怀宁县二中2019-2020学年高二下学期期中线上检测生物试题河北省唐山市开滦二中2018-2019学年高二下学期期末生物试题优化练 人教版(2019)高一必修2 第1章 遗传因子的发现 单元测试卷安徽省池州市一中2019-2020学年高二上学期期中生物试题河北省保定市易县中学2019-2020学年高一(B部)3月月考生物试题陕西省延安市吴起高级中学2019-2020学年高一下学期第四次质量检测(期末)生物试题内蒙古包头市包钢一中2019-2020学年高一下学期期中生物试题2021届安徽省阜阳市太和县一中高三上学期第一次校本教材反馈测试生物试题辽宁省葫芦岛市绥中县一中2020-2021学年高三上学期第二次阶段考试生物试题甘肃省兰州市一中2020-2021学年高二上学期期中生物(理)试题甘肃省庆阳市宁县2020-2021学年高二上学期期末生物试题陕西省榆林市十中2020-2021学年高三上学期第二次月考生物试题福建省福州市一中2020-2021学年高一下学期期中生物试题宁夏中卫市中宁县一中2020-2021学年高二下学期第一次月考生物试题山东省济宁市泗水县2020-2021学年高一下学期期中生物试题(已下线)专题01 遗传因子的发现【专项训练】-2020-2021学年高一生物下学期期末专项复习(人教版2019必修2)黑龙江省鹤岗市一中2020-2021学年高一6月月考生物试题江苏省常熟市海虞中学2020-2021学年高一下学期第一次月考生物试题黑龙江省哈尔滨市宾县一中2020-2021学年高一下学期第二次月考生物试题(已下线)黑龙江省哈尔滨市哈工大附中2020-2021学年度高一下学期期末生物试题陕西省渭南市富平县2020-2021学年高一下学期期末生物试题重庆市西北狼教育联盟2021-2022学年高二上学期开学质量检测生物试题重庆市缙云教育联盟2021-2022学年高二9月月度质量检测生物试题山东省日照市莒县一中2021-2022学年高二上学期开学考试生物试题广东省东莞市四中2021-2022学年高三上学期期中生物试题黑龙江省哈尔滨德强学校2021-2022学年高三上学期期末生物试题(非清北班)江西省抚州市临川一中2021-2022高二12月月考生物试题福建省厦门市松柏中学2021-2022学年高一3月月考生物试题湖南省娄底市四中2021-2022学年高一下学期第一次月考生物试题安徽省蚌埠市三中2021-2022学年高一4月月考生物试题河南省商丘市睢县高级中学2021-2022学年高一下学期第一次月考生物试题山东省滨州市沾化区实验高级中学2021-2022学年高一下学期期中生物试题黑龙江省齐齐哈尔市2021-2022学年高一下学期期末生物试题2021届河南省平顶山市一中新区学校高三周测(八)理综生物试题黑龙江省齐齐哈尔甘南县2021-2022学年高一下学期期末生物试题黑龙江省哈尔滨市七十三中2022-2023学年高三上学期第一次月考生物试题福建省泉州市南安市柳城中学2021-2022学年高一下学期期中生物试题(已下线)1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)(巩固版)2023届陕西省咸阳市乾县一中高三第四次质量检测生物试题陕西省咸阳市杨凌区2020-2021学年高一下学期期末生物试题河北省邯郸市大名县一中2022-2023学年高一3月月考生物试题第一单元 遗传的细胞基础-2022学年高一生物下学期期末复习必杀50题(苏教版2019必修2)阶段综合测评1 遗传的细胞基础【新教材】苏教版(2019)高中生物必修二湖南省长沙市长郡中学2022-2023学年高一下学期期中生物试题广东省江门市新会陈经纶中学2022-2023学年高一下学期期中考试生物试题(选择考)四川省广安市岳池县启睿第一实验中学2022-2023学年高一下学期期中生物试题湖北省仙桃中学2022-2023学年高一下学期第二次段考生物试题四川省绵阳南山中学2022-2023学年高一下学期热身考试生物试题云南省普洱市思茅一中2022—2023学年高一下学期期末生物试题四川省南充市嘉陵一中2022-2023学年高一3月月考生物试题湖南省株洲市远恒佳景炎高级中学2022-2023学年高一下学期期末生物试题山西省阳泉市一中2022-2023学年高一4月期中生物试题山西省运城市2023-2024学年高三上学期摸底考试生物试题随堂练习人教版2019必修二1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)天津市五校2023-2024学年高三12月联考生物试题第1章 遗传因子的发现(一)广西钦州市第四中学2023-2024学年高一下学期3月考试生物试卷山东省泰安第二中学2023—2024学年高一下学期3月考试生物试题河北省廊坊市2023-2024学年高一下学期3月月考生物试题山东省临沂市沂水县第四中学2023-2024学年高一下学期阶段性质量检测生物试卷福建晋江市养正中学2023-2024学年高一下学期3月月考生物试题湖南省岳阳市岳阳县第一中学2023-2024学年高一下学期4月期中生物试题福建省福州市福州八县一中2023-2024学年高一下学期4月期中生物试题福建省福州市福州八县一中联考2023-2024学年高一下学期4月期中生物试题广西壮族自治区来宾市忻城县高级中学2023-2024学年高一下学期期中考试生物试卷【高一期中名校好题分类汇编】基因和染色体的关系福建省福州市部分学校教学联盟2023-2024学年高一下学期期中联考生物学试题专题01 遗传因子的发现(4大考点必刷66题)-备战2023-2024学年高一生物下学期期末真题分类汇编(新高考专用)吉林省长春市第二实验中学2023-2024学年高一下学期期中考试生物试题云南省曲靖市会泽实验高级中学2023-2024学年高一下学期期中考试生物试题河南省焦作市解放区第一中学2023-2024学年高一下学期期中考试生物试题河南省驻马店市新蔡县第一高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考生物试题河南省驻马店市新蔡县第一高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考生物试题

名校

7 . 沙漠蝗、东亚飞蝗和中华稻蝗是主要的蝗灾害虫,为加强对蝗虫的防治,科学家对蝗虫的种群特征、迁飞等进行了研究、请回答下列问题。

(1)蝗虫分群居型和散居型两类。科学研究发现当少量散居型的蝗虫聚集后,它们后腿的某一部位相互触碰时,会释放4-乙烯基苯甲醚(4VA)引发蝗虫聚集,4VA属于_____ 信息。

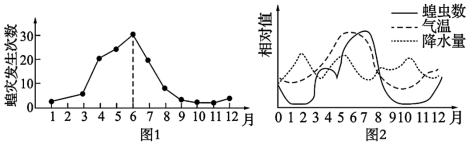

(2)图1是某区域在若干年内发生的111次蝗灾的月份统计图。为了给预防蝗灾提供科学依据,研究者对气温、降水量变化与蝗虫数量变化的关系进行了研究,结果如图2所示。_____ 模型。据此模型分析,________ 是蝗虫爆发式增长的主要原因。

(3)鸭子是蝗虫的天敌,对散居状态的蝗虫控制效果较好。某科研小组通过在试验田放养鸭子研究对蝗虫的控制。下表为某段时间内植物和蝗虫的部分能量值(单位:104kJ),鸭子可捕食蝗虫和试验田中植物,该时间段内系统无有机物输出。

鸭子的同化量为_____ kJ,第一营养级至第二营养级的能量传递效率为_____ (百分数,保留一位小数)。农业生产中采用牧鸭治蝗时还应考虑到鸭子对于生存环境、水源的要求、鸭子的数量等因素,这遵循了生态工程的________ 原理。

(4)为提高生态系统的稳定性,人们利用蝗虫等昆虫的专性寄生生物蝗虫微孢子虫来防治蝗虫,与化学农药防治相比,使用蝗虫微孢子虫防治的优点是:___________ (答2点)。

(1)蝗虫分群居型和散居型两类。科学研究发现当少量散居型的蝗虫聚集后,它们后腿的某一部位相互触碰时,会释放4-乙烯基苯甲醚(4VA)引发蝗虫聚集,4VA属于

(2)图1是某区域在若干年内发生的111次蝗灾的月份统计图。为了给预防蝗灾提供科学依据,研究者对气温、降水量变化与蝗虫数量变化的关系进行了研究,结果如图2所示。

(3)鸭子是蝗虫的天敌,对散居状态的蝗虫控制效果较好。某科研小组通过在试验田放养鸭子研究对蝗虫的控制。下表为某段时间内植物和蝗虫的部分能量值(单位:104kJ),鸭子可捕食蝗虫和试验田中植物,该时间段内系统无有机物输出。

项目 | 净同化量 | 呼吸消耗量 | 流向分解者 | 未利用 |

植物 | 108 | 75 | 21 | 58 |

蝗虫 | 7 | 10 | 1 | 3 |

(4)为提高生态系统的稳定性,人们利用蝗虫等昆虫的专性寄生生物蝗虫微孢子虫来防治蝗虫,与化学农药防治相比,使用蝗虫微孢子虫防治的优点是:

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

45次组卷

|

2卷引用:安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题

名校

8 . 2019年新冠疫情爆发以来,疫情防控成为社会关注的热点问题。下图所示某科研团队运用基因工程研制新冠病毒疫苗的过程。质粒中lacZ基因编码的酶可以分解X-ga产生蓝色物质,使菌落呈现蓝色,否则菌落为白色。回答下列问题:____ 过程获得cDNA(互补DNA),并可借助特异性引物通过PCR扩增图中的片段,PCR的原理是____ ,其中引物的作用是____ ,若一个含有目的基因的DNA扩增n代,则共消耗____ 对引物。

(2)图中过程①有两种限制酶选择方案(注:图中几种限制酶切割产生的末端不同):方案一:选用BamHI一种限制酶:方案二:选用____ 两种限制酶:方案二优于方案一的原因是既能防止质粒和目的基因的自身环化,又能保证目的基因和质粒的正向连接。

(3)将重组质粒导入大肠杆菌之前,需要用一定浓度的Ca2+处理大肠杆菌,使细胞处于____ 。筛选含重组质粒的大肠杆菌时,须在培养大肠杆菌的通用培养基中加入____ ,培养一段时间后,挑选出____ 色的菌落进一步培养获得大量目的菌。

(2)图中过程①有两种限制酶选择方案(注:图中几种限制酶切割产生的末端不同):方案一:选用BamHI一种限制酶:方案二:选用

(3)将重组质粒导入大肠杆菌之前,需要用一定浓度的Ca2+处理大肠杆菌,使细胞处于

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

64次组卷

|

2卷引用:安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题

名校

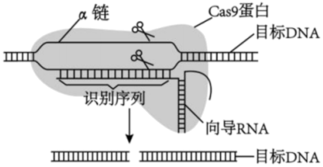

9 . 2022年1月7日,马兰里医学中心成功将猪心脏移植到一名57岁的心脏病患者身上,虽然这颗心脏仅仅存活了2个月,但仍然为异种器官移植的可行性提供了可观的数据。为了降低免疫排斥反应,研究者借助CRISPR/Cas9技术对移植的猪心脏进行了基因编辑。CRISPR/Cas9系统主要由向导RNA(sgRNA)和Cas9蛋白两部分组成,sgRNA可引导Cas9蛋白到特定基因位点进行切割、其机制如图所示。下列说法错误的是( )

| A.sgRNA通过与目标DNA序列互补配对引导Cas9蛋白到位 |

| B.有时sgRNA会因错误结合而出现“脱靶”现象,一般sgRNA序列越短,脱靶率越低 |

| C.Cas9蛋白作用于磷酸二酯键 |

| D.可以通过设计sgRNA,靶向猪心脏的某个抗原蛋白基因的碱基序列,实现基因敲除 |

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

62次组卷

|

2卷引用:2024届安徽省安庆市大观区第一中学高三6月热身考试生物试卷

名校

10 . 2020年,一场罕见的蝗灾席卷东非和亚欧大陆,毁坏大量草场、农田,对粮食安全造成巨大威胁。某地科学工作者进行了相关研究,发现草场蝗虫密度对牧草产量的影响结果如下图所示(其中牧草产量=牧草补偿量-蝗虫取食量)。请回答下列问题:____________________________________ 。

(2)由图可知,当蝗虫密度小于5只/m2时,牧草产量仍可能增加,原因是____________ ,表明蝗虫种群密度足够大时才会导致危害,其原因是生态系统具有___________________ 。

(3)从生态系统能量流动的角度分析,有关国家和机构合作来进行灭蝗减灾的意义是___________________ ,从而缓解可能出现的粮食短缺危机。

(4)造成此次灾害的蝗虫有散居型和群居型两种类型。群居型蝗虫体内会产生对鸟类有毒的氢氰酸,使其被鸟类捕食的概率降低,这一过程说明信息传递在调节__________ 中起着重要作用。粉红椋鸟号称“蝗虫收割机”,主要捕食__________ 型蝗虫。若一只粉红椋鸟每天摄入蝗虫约180只(约含能量2870kJ),假设不同营养级之间能量传递效率为20%,且粪便量很少,则该鸟正常情况下从中获取的能量值_________ (填“大于”“等于”或“小于”)574kJ。

(5)中科院动物研究所研究表明,散居型蝗虫密度增大时,体内会大量释放“集群信息素”,在蝗虫的触角上存在有感知该种信息的嗅觉受体,从而使蝗虫由散居转化为群居,这项研究使绿色可持续防控成为可能。据此研究,下列有关蝗灾防治的设想可行的是(填序号)__________ 。

①可人工合成“集群信息素”,从而在田间长期监测蝗虫的种群动态

②可根据“集群信息素”的结构设计拮抗剂,从而阻止蝗虫的聚集

③可利用基因编辑技术敲除蝶虫的嗅觉受体基因,从而使蝗虫无法集群

④可使用较高浓度的“集群信息素”代替农药来杀死蝗虫,减少环境污染

(2)由图可知,当蝗虫密度小于5只/m2时,牧草产量仍可能增加,原因是

(3)从生态系统能量流动的角度分析,有关国家和机构合作来进行灭蝗减灾的意义是

(4)造成此次灾害的蝗虫有散居型和群居型两种类型。群居型蝗虫体内会产生对鸟类有毒的氢氰酸,使其被鸟类捕食的概率降低,这一过程说明信息传递在调节

(5)中科院动物研究所研究表明,散居型蝗虫密度增大时,体内会大量释放“集群信息素”,在蝗虫的触角上存在有感知该种信息的嗅觉受体,从而使蝗虫由散居转化为群居,这项研究使绿色可持续防控成为可能。据此研究,下列有关蝗灾防治的设想可行的是(填序号)

①可人工合成“集群信息素”,从而在田间长期监测蝗虫的种群动态

②可根据“集群信息素”的结构设计拮抗剂,从而阻止蝗虫的聚集

③可利用基因编辑技术敲除蝶虫的嗅觉受体基因,从而使蝗虫无法集群

④可使用较高浓度的“集群信息素”代替农药来杀死蝗虫,减少环境污染

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

83次组卷

|

3卷引用:安徽省安庆市怀宁县高河中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题