解题方法

1 . 丙酮酸激酶(PK)可参与下图所示的生化反应。人体红细胞中缺乏PK会引起Na+积累,造成溶血,导致丙酮酸激酶缺乏症(PKD)。

以下推测合理的是( )

以下推测合理的是( )

| A.该反应发生在红细胞的线粒体中 |

| B.该反应与细胞内的吸能反应相联系 |

| C.Na+积累会引起红细胞渗透压升高 |

| D.使用PK抑制剂能够有效治疗PKD |

您最近一年使用:0次

解题方法

2 . 雄性不育植株可简化育种流程,是杂交育种的重要材料。研究发现利用油菜纯合的雄性不育植株甲做母本与野生型杂交,后代均可育,但总会出现部分白化幼苗长到成体死亡。为研究相关机制,提高育种效率,科研人员进行了相关实验。

(1)植株甲中存在雄性不育基因A',导致雄蕊不能发育。实验发现甲与油菜品系丙杂交,后代均可育,且不出现白化现象。科研人员将甲与野生型杂交所得存活的F1与甲、丙杂交得到的F1杂交,发现子代中雄性可育幼苗占比为_______ ,进而推测丙产生了新的显性突变基因(记作B),使雄性不育基因A'导致的不育性状得以恢复,且两基因位于非同源染色体上。

(2)为研究A'、B基因与白化性状的关系,科研人员进行如下实验。

①从油菜中分离A'、B基因,将A'基因导入拟南芥(拟南芥不含与A'、B同源的基因),筛选得到至少插入一个外源基因的转基因植株TA群体。将B基因转入拟南芥,经筛选获得纯合子TB.设计杂交实验,检测存活F1的基因组成,杂交组合及结果如下表。

据实验结果推测,A'基因引起部分子代死亡,B基因可抑制A'基因的作用,依据是_____ 。二组F1中含有A'的植株比例超过1/2的原因________ 。

②植物中核蛋白N与叶绿体发育有关。新的研究发现,基因A'的表达产物可与核蛋白N形成复合体。科研人员推测,基因B通过抑制A'基因的表达而解除A'对N的影响。为证明该推测,请完成下列实验设计。

a、导入A'基因 b、导入B基因 c、导入A'、B基因d、野生型拟南芥 e、N缺失突变拟南芥

I~IV应依次填写________ (填写选项前字母)

(3)现有两个具有某优良性状的品系1和2.科研人员利用甲和丙进行杂交实验,获得兼具品系1、2优良性状的杂种株,同时避免后代白化。请完善下列育种流程。

步骤一:__________ 。

步骤二:品系2×丙→所得子代经PCR鉴定,选择有B基因的F1×品系2→…→获得B基因纯合兼具品系2遗传背景的植株。

步骤三:__________ 。

(1)植株甲中存在雄性不育基因A',导致雄蕊不能发育。实验发现甲与油菜品系丙杂交,后代均可育,且不出现白化现象。科研人员将甲与野生型杂交所得存活的F1与甲、丙杂交得到的F1杂交,发现子代中雄性可育幼苗占比为

(2)为研究A'、B基因与白化性状的关系,科研人员进行如下实验。

①从油菜中分离A'、B基因,将A'基因导入拟南芥(拟南芥不含与A'、B同源的基因),筛选得到至少插入一个外源基因的转基因植株TA群体。将B基因转入拟南芥,经筛选获得纯合子TB.设计杂交实验,检测存活F1的基因组成,杂交组合及结果如下表。

| 组号 | 杂交组合 | 存活的F1 | ||

| 成体总数 | 含A'成体数 | 不含A'成体数 | ||

| 一 | ♀TA群体×♂野生型 | 630 | 95 | 535 |

| 二 | ♀TA群体×♂TB | 607 | 415 | 192 |

②植物中核蛋白N与叶绿体发育有关。新的研究发现,基因A'的表达产物可与核蛋白N形成复合体。科研人员推测,基因B通过抑制A'基因的表达而解除A'对N的影响。为证明该推测,请完成下列实验设计。

| 实验材料 | 操作 | 观察指标 |

| 野生型拟南芥 | 导入A'基因 | 叶绿体发育情况 |

| I | ||

| II | Ⅲ | |

| IV |

I~IV应依次填写

(3)现有两个具有某优良性状的品系1和2.科研人员利用甲和丙进行杂交实验,获得兼具品系1、2优良性状的杂种株,同时避免后代白化。请完善下列育种流程。

步骤一:

步骤二:品系2×丙→所得子代经PCR鉴定,选择有B基因的F1×品系2→…→获得B基因纯合兼具品系2遗传背景的植株。

步骤三:

您最近一年使用:0次

2024-05-24更新

|

263次组卷

|

2卷引用:2024年北京市海淀区高三二模生物试题

解题方法

3 . 为研究玉米的抗逆机制,科研人员利用图中的双分子荧光互补技术分析玉米M5与B72蛋白的相互作用。下列说法正确的是( )

| A.直接将YFP剪切为N端和C端后,分别与M5和B72蛋白连接 |

| B.设计特异性引物以玉米cDNA为模板扩增M5和B72基因 |

| C.将M5和B72基因融合后连接到质粒上的YFP基因中 |

| D.将含有M5和B72的基因表达载体分别导入不同细胞中 |

您最近一年使用:0次

2024-05-22更新

|

315次组卷

|

6卷引用:2024届北京市丰台区高三二模生物试题

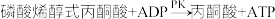

4 . 中性粒细胞是白细胞的一种,具有吞噬病原体的能力。分化过程中涉及到多种转录因子的调控,如P蛋白和M蛋白。研究者以斑马鱼(幼体透明)为材料研究二者的关系。

(1)中性粒细胞既参与免疫的第二道防线,也可作为________ 发挥摄取、加工、处理和呈递抗原的功能,参与第三道防线。

(2)为了探究P蛋白对M基因的调控作用,研究者用P基因低表达斑马鱼突变体作为实验材料,利用带有标记的核酸分子探针,通过______ 技术,在发育3天的胚胎中检测M基因的转录情况,结果如图1所示。实验结果表明P蛋白______ M基因的表达。

①P基因减少,________ ;

②已知M基因是原癌基因,其产生的蛋白质是_______ 所必需的,过表达导致细胞过度增殖,引起阳性细胞数量增加。

请从下列选项中选出实验组材料及结果,为上述结论提供新证据_______ 。

A.野生型

B.P基因低表达突变体

C.导入P基因

D.导入M基因

E.敲低M基因

F.M基因阳性信号及阳性细胞数量增加

G.M基因阳性信号及阳性细胞数量减少

H.M基因阳性信号及阳性细胞数量不变

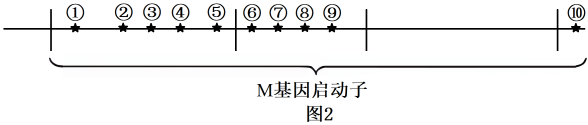

(3)为进一步探究P基因调控M基因表达的具体方式,研究者对P蛋白与M基因结合位点进行预测,找出10个可能的位点如图2.________ ,说明P蛋白通过结合⑩位点,调控M基因的表达,而与其他位点无关。

(1)中性粒细胞既参与免疫的第二道防线,也可作为

(2)为了探究P蛋白对M基因的调控作用,研究者用P基因低表达斑马鱼突变体作为实验材料,利用带有标记的核酸分子探针,通过

①P基因减少,

②已知M基因是原癌基因,其产生的蛋白质是

请从下列选项中选出实验组材料及结果,为上述结论提供新证据

A.野生型

B.P基因低表达突变体

C.导入P基因

D.导入M基因

E.敲低M基因

F.M基因阳性信号及阳性细胞数量增加

G.M基因阳性信号及阳性细胞数量减少

H.M基因阳性信号及阳性细胞数量不变

(3)为进一步探究P基因调控M基因表达的具体方式,研究者对P蛋白与M基因结合位点进行预测,找出10个可能的位点如图2.

您最近一年使用:0次

2024-05-22更新

|

204次组卷

|

4卷引用:2024届北京市丰台区高三二模生物试题

2024届北京市丰台区高三二模生物试题(已下线)北京市丰台区2023—2024学年高三下学期二模考试生物试题北京市丰台区2023-2024学年高三下学期二模考试生物试题2024届北京市丰台区高三二模生物试题变式题20-21

5 . 研究人员就乙烯对水稻胚芽鞘伸长的作用展开了相关研究。

(1)研究表明乙烯能促进水稻种子萌发过程中胚芽鞘的伸长,促进幼苗出土。在此过程中,乙烯与生长素之间具有_______ 效应。

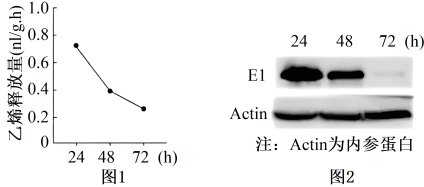

(2)研究人员检测种子出土过程中乙烯释放量和集中在胚芽鞘顶部的蛋白E1含量变化,结果如图1和2。据此推测乙烯与E1的表达呈_______ 相关。_________ (填字母)伸长量,说明乙烯通过促进E1基因的表达促进细胞伸长;

②对比b图、e图显示,乙烯处理后,细胞仍有伸长。针对这一现象,提出一种假设_______ 。

③e1/V-OX与e1相比,胚芽鞘细胞长度显著增加。有人认为E基因通过V基因发挥促进细胞伸长的作用。你是否认同该观点并说明理由______ 。

(4)根据以上研究成果,有人提出了培育ROS合成酶基因的缺失突变体水稻品种。请评价该思路____ 。

(1)研究表明乙烯能促进水稻种子萌发过程中胚芽鞘的伸长,促进幼苗出土。在此过程中,乙烯与生长素之间具有

(2)研究人员检测种子出土过程中乙烯释放量和集中在胚芽鞘顶部的蛋白E1含量变化,结果如图1和2。据此推测乙烯与E1的表达呈

②对比b图、e图显示,乙烯处理后,细胞仍有伸长。针对这一现象,提出一种假设

③e1/V-OX与e1相比,胚芽鞘细胞长度显著增加。有人认为E基因通过V基因发挥促进细胞伸长的作用。你是否认同该观点并说明理由

(4)根据以上研究成果,有人提出了培育ROS合成酶基因的缺失突变体水稻品种。请评价该思路

您最近一年使用:0次

2024-05-22更新

|

220次组卷

|

4卷引用:2024届北京市丰台区高三二模生物试题

2024届北京市丰台区高三二模生物试题(已下线)北京市丰台区2023—2024学年高三下学期二模考试生物试题北京市丰台区2023-2024学年高三下学期二模考试生物试题2024届北京市丰台区高三二模生物试题变式题16-19

解题方法

6 . 研究者在秦岭地区发现了棕色大熊猫。_______ (常/X)染色体上的_____ 基因控制。

(2)为进一步研究熊猫毛色的差异,对黑色和棕色毛发进行了显微观察,结果如图2。据图分析,大熊猫毛色差异的原因是______ 。

(3)研究者发现B基因的外显子1发生的25个碱基对的缺失可能与毛色变异有关。B基因相应的mRNA序列见图3。_______ 。

(4)黑色素主要沉积在淀粉样蛋白上,B蛋白的作用可能与PMEL水解生成淀粉样蛋白有关,图4显示淀粉样蛋白的生成过程。为进一步研究B基因影响熊猫毛色的机理,研究者设计了下列实验:______ 过程导致细胞内B蛋白含量仅为正常细胞的25%。

②通过蛋白质电泳与抗原—抗体杂交技术检测PMEL切割后的片段,部分结果如图5.B蛋白在PMEL上的作用位点是______ (a/b/c/d),做出此判断的依据是______ 。

(5)综合以上研究概述B基因突变影响熊猫毛色的机理_____ 。

(2)为进一步研究熊猫毛色的差异,对黑色和棕色毛发进行了显微观察,结果如图2。据图分析,大熊猫毛色差异的原因是

(3)研究者发现B基因的外显子1发生的25个碱基对的缺失可能与毛色变异有关。B基因相应的mRNA序列见图3。

(4)黑色素主要沉积在淀粉样蛋白上,B蛋白的作用可能与PMEL水解生成淀粉样蛋白有关,图4显示淀粉样蛋白的生成过程。为进一步研究B基因影响熊猫毛色的机理,研究者设计了下列实验:

②通过蛋白质电泳与抗原—抗体杂交技术检测PMEL切割后的片段,部分结果如图5.B蛋白在PMEL上的作用位点是

(5)综合以上研究概述B基因突变影响熊猫毛色的机理

您最近一年使用:0次

2024-05-22更新

|

283次组卷

|

4卷引用:2024届北京市丰台区高三二模生物试题

2024届北京市丰台区高三二模生物试题(已下线)北京市丰台区2023—2024学年高三下学期二模考试生物试题北京市丰台区2023-2024学年高三下学期二模考试生物试题2024届北京市丰台区高三二模生物试题变式题16-19

7 . 某啮齿类动物种群数量暴增后又急剧下降。死亡个体未检出病原体,但出现血糖低、肾上腺肥大和淋巴组织退化等生理变化。科研人员将小鼠分别以每笼1、4、8、17 只进行饲养,在每笼17只组检测到与上述现象相符的结果。下列推测不合理的是( )

| A.种群数量的反馈调节与神经和内分泌系统有关 |

| B.生活环境造成的压力和紧张不会降低动物个体的免疫力 |

| C.种内竞争压力对神经系统的刺激导致肾上腺素浓度增加 |

| D.种内竞争压力导致神经系统作用于胰岛使血糖浓度降低 |

您最近一年使用:0次

2024-05-22更新

|

248次组卷

|

3卷引用:2024届北京顺义高三一模生物(第二次统练)

名校

解题方法

8 . 鱼类的肌间刺多影响食用体验。r基因是肌间刺形成的关键基因。研究者利用基因组编辑技术对r基因进行编辑,构建了武昌鱼突变体F0代。检测其中54尾发现有6尾出现肌间刺缺失,缺失根数在7~43之间。将这6尾鱼互交得F1代,从5000尾F1中分离得到完全无肌间刺的鱼316尾继续互交。下列说法不正确的是( )

| A.进行基因组编辑的受体细胞是受精卵 |

| B.相对F1代,F2代肌间刺缺失的个体比例上升 |

| C.人工选择使突变的r基因频率不断升高 |

| D.基因组编辑使武昌鱼发生了基因重组 |

您最近一年使用:0次

2024-05-21更新

|

263次组卷

|

5卷引用:2024届北京市丰台区高三二模生物试题

2024届北京市丰台区高三二模生物试题(已下线)北京市丰台区2023—2024学年高三下学期二模考试生物试题北京市丰台区2023-2024学年高三下学期二模考试生物试题2024届湖南省益阳市安化县安化县第二中学三模生物试题2024届北京市丰台区高三二模生物试题变式题6-10

解题方法

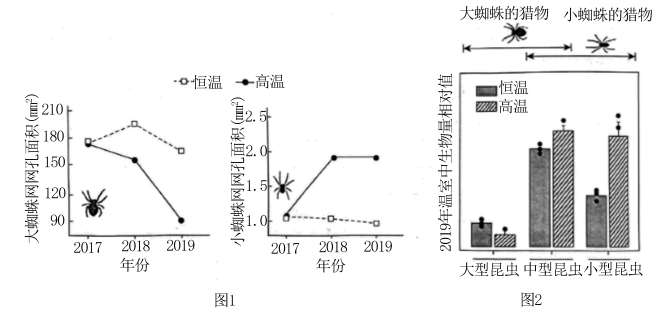

9 . 全球气候变暖对生物捕食会产生影响,研究人员利用人工温室模拟地球气候变暖,以大、小两种蜘蛛作为研究对象,发现捕食者的捕食发生了相关变化。

(1)蜘蛛是一种肉食性节肢动物,它与杂食性、植食性昆虫以及植物通过捕食关系形成______ ,成为生态系统行使主要功能的途径。

(2)实验在两个温室中进行,其中一个温度适宜且恒定,另一个温度较高以模拟气候变暖,每个温室中有大、小两个不同物种的蜘蛛及其猎物。其中,大型昆虫多为肉食性,小型昆虫多取食禾本科植物,中型昆虫多为杂食性。研究人员统计了不同年份相关数据,结果如图1及图2.______ 。

②结合图2结果,推测高温环境下,______ ,因而大蜘蛛蛛网网孔大小发生相应变化,以获得足够的猎物。

③蛛网网孔越大,结网吐丝量越低。小蜘蛛的蛛网网孔大小随环境变暖所发生的变化,与高温下温室内生物群落的多种因素有关。综合上述信息,结合猎物的变化,对此进行合理解释:环境温度变暖,禾本科植物占优势,________ ,减少结网捕食的能量代价,利于生存;另一方面,中型昆虫营养丰富,口感更佳,也获得了小蜘蛛的偏爱。

(3)据文中信息,推测全球气候变暖对生物造成的影响可能有_______ (选填选项前的字母)。

a、植食性昆虫数量改变

b、大型昆虫具生存优势

c、昆虫等节肢动物种类、数量及分布均不变化

d、捕食者食物的种类及比例发生变化

e、大、小蜘蛛的生态位重叠加剧

(1)蜘蛛是一种肉食性节肢动物,它与杂食性、植食性昆虫以及植物通过捕食关系形成

(2)实验在两个温室中进行,其中一个温度适宜且恒定,另一个温度较高以模拟气候变暖,每个温室中有大、小两个不同物种的蜘蛛及其猎物。其中,大型昆虫多为肉食性,小型昆虫多取食禾本科植物,中型昆虫多为杂食性。研究人员统计了不同年份相关数据,结果如图1及图2.

②结合图2结果,推测高温环境下,

③蛛网网孔越大,结网吐丝量越低。小蜘蛛的蛛网网孔大小随环境变暖所发生的变化,与高温下温室内生物群落的多种因素有关。综合上述信息,结合猎物的变化,对此进行合理解释:环境温度变暖,禾本科植物占优势,

(3)据文中信息,推测全球气候变暖对生物造成的影响可能有

a、植食性昆虫数量改变

b、大型昆虫具生存优势

c、昆虫等节肢动物种类、数量及分布均不变化

d、捕食者食物的种类及比例发生变化

e、大、小蜘蛛的生态位重叠加剧

您最近一年使用:0次

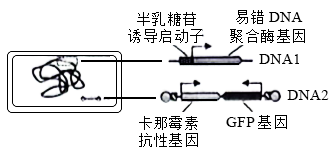

10 . 为加速绿色荧光蛋白基因(GFP)进化,快速获得荧光强度更高的GFP蛋白,科研人员将DNA1(编码易错DNA聚合酶)和DNA2共同导入大肠杆菌(如图)。下列说法错误 的是( )

| A.用卡那霉素筛选含DNA1的大肠杆菌 |

| B.易错DNA聚合酶催化GFP基因复制 |

| C.GFP基因在此复制过程中突变率升高 |

| D.连续传代并筛选强荧光菌落加速GFP进化 |

您最近一年使用:0次