白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。 |

| B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。 |

| C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。 |

| D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。 |

题许道宁画[注]

陈与义

满眼长江水,苍然何郡山?

向来万里意,今在一窗间。

众木俱含晚,孤云遂不还。

此中有佳句,吟断不相关。

【注】许道宁:北宋画家。1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

| A.这首题画诗写景兼抒情,并未刻意进行雕琢,却能够于简淡中见新奇。 |

| B.山水是这幅画的主要元素,特别是江水,占据了画面上大部分的篇幅。 |

| C.诗人透过一扇小窗远距离欣赏这幅画作,领略其表现的辽阔万里之势。 |

| D.颈联具体写到苍茫暮色中的树木与浮云,也蕴含了欣赏者的主观感受。 |

编集拙诗,成一十五卷,因题卷末,戏赠元九、李二十①

白居易

一篇长恨有风情②,十首秦吟近正声③。

每被老元偷格律,苦教短李伏歌行④。

世间富贵应无分,身后文章合有名。

莫怪气粗言语大,新排十五卷诗成。

【注】①元九、李二十:分指作者的朋友元稹、李绅,即诗中的“老元”“短李”。李绅身材矮小,时称“短李”。②长恨:指作者的长诗《长恨歌》。③秦吟:指作者的讽喻组诗《秦中吟》。正声:雅正的诗篇。④伏:服气。

1.以下对本诗的理解和分析,不正确的两项是( )| A.《长恨歌》和《秦中吟》都是白居易的得意之作,能够作为其诗歌创作的代表。 |

| B.元稹常常私下对白居易的诗歌进行模仿,这从侧面说明了白诗较高的创作水准。 |

| C.白居易在诗中称呼李绅为“短李”,也隐含着不太认可李绅诗歌创作的意思。 |

| D.作者坚信自己必将因文学成就而名扬后世,因此并不介意在当时是否得到认可。 |

| E.在诗的最后两句中,白居易称,自己新编出的诗集可以成为自我炫耀的资本。 |

4 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

空灵,是中国艺术追求的崇高境界,也是中国艺术的重要范畴。在西方没有这样相似的美学观念,这是东方民族独特的美学思想。中国艺术追求的境界如高山大川之间的一朵幽兰,它似有若无,无人注意,自在开放。这样的美淡而悠长,空而海涵,小而永恒,其最大的妙处在于:它在“空”中增加人们玩味的空间,在于其空灵中的实有,静穆中的崇高。

中国人认为天地自然都由一气化生,面对气化流荡的世界,他们发现了虚实的奥秘,发现了“有形但为无形造”的哲学原理。虚中有实,实中有虚,虚实结合。在虚实二者之间,中国艺术对虚更为重视,唯有虚,才能给欣赏者提供“对物象产生距离”的载体,在赏画、读诗、游园中获得空灵的美的享受。

“计白当黑”“无画处皆成妙境”,欣赏中国画,不仅要看画在画面上的,而且要看不在画面上的东西,通过画面的有限形式,想象到无形的世界。诗也如此,诗要沉着,更要空灵,沉着与空灵并重,才会有悠然的韵味;诗要有言外之意,意外之韵,含不尽之意如在言外。在中国园林艺术中,虚空的世界永远在造园和品园者心中存在着,他们得诗画“空”之精髓,故有灵气往来。

中国园林创造就是引一湾溪水,置几片假山,来引领一个虚空的世界,创造一个灵动的空间。我们目之所见的世界,在虚空的氤氲中显示出意义。如果赏园者只是停留在视觉观察中,就有可能错失小园中所包裹的万般景致。在中国园林中,假山不是山,却有山的巍峨;溪涧不是海,却有大海的渊深。回廊是狭窄的,它却可以引领人走向宇宙纵深;小桥曲折,却将人度向另外一个世界。至于云墙偎依着篱落,曲曲地在丛树中逶迤,真把人的心牵向更远。

亭在园林中有着独有的地位,园林无水不活,也可以说,因无亭不灵。亭子是实用的,它可以供人休憩。亭子又在园林中起到收摄众景的作用,松散的景物,往往通过亭子的收摄成为一个整体。而更重要的是,亭子是为人的心灵所特别设立的景现,古人所说的"江山无限景,都聚一亭中”“惟有此亭无一物,坐观万景得天全”,就是就此而言的。因为它“空”,所以它“有”;"空"通过我们的心灵变成了一个蕴涵丰富的世界。

(摘编自朱良志《曲院风荷·空山》)

材料二:

艺术心灵的诞生,在人生忘我的一刹那,即美学上所谓“静照”。静照的起点在于空诸一切,心无挂碍,和世务暂时绝缘。这时静观万象,万象如在镜中,光明莹洁,而各得其所,呈现着它们各自充实的、内在的、自由的生命,所谓万物静观皆自得。苏东坡诗云:“静故了群动,空故纳万境。”空明的觉心,容纳着万境,万境浸入人的生命,染上了人的性灵,所以周济说:“初学词求空,空则灵气往来。”灵气往来是物象呈现着灵魂生命的时候,是美感诞生的时候。

所以美感的养成在于能空,对物象造成距离,使自己不沾不滞,物象得以孤立绝缘,自成境界。舞台的帘幕,图画的框廓,雕像的石座,建筑的台阶、栏干,诗的节奏、韵脚等,都是在距离化、间隔化条件下诞生的美景,一如李商隐词:“画檐簪柳碧如城,一帘风雨里,过清明。”

风风雨雨是造成间隔化的好条件,一片烟水迷离的景象是诗境。然而这还是依靠外界物质条件造成的“隔”。更重要的还是心灵内部方面的“空”,精神的淡泊,是艺术空灵化的基本条件。欧阳修说得最好:“萧条淡泊,此难画之意,画家得之,览者未必识也。故飞动迟速,意浅之物易见,而闲和严静,趣远之心难形。”萧条淡泊,闲和严静,是艺术人格的心襟气象。这心襟、这气象能令人“事外有远致”,艺术上的神韵油然而生。

(摘编自宗白华《论文艺的空灵与充实》)

材料三:

众人说着,进入石洞来。只见佳木茏葱,奇花烂灼,一带清流,从花木深处曲折泻于石隙之下。再进数步,渐向北边,平坦宽豁,两边飞楼插空,雕甍绣槛,皆隐于山坳树杪之间。俯而视之,则青溪泻雪,石磴穿云,白石为栏,环抱池沿,石桥三港,兽面衔吐,桥上有亭。贾政与诸人上了亭子,倚栏坐了,因问:“诸公以何题此?”……宝玉道:“有用 ‘泻玉'二字,则莫若 ‘沁芳'二字,岂不新雅?”贾政拈髯点头不语。众人都忙迎合,赞宝玉才情不凡。贾政道:“匾上二字容易。再作一副七言对联来。”宝玉听说,立于亭上,四顾一望,便机上心来,乃念道:绕堤柳借三篙翠,隔岸花分一脉香。贾政听了,点头微笑。众人先称赞不已。

(节选自《红楼梦》第十七回《大观园试才题对额 怡红院迷路探曲折》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.中国艺术依照“有形但为无形造”的哲学观,在艺术创作中为了使欣赏者获得空灵的美的享受,特别注重“虚”的创造。 |

| B.中国艺术推崇的“虚”在绘画、诗词、造园等各种艺术中都有所表现,其中造园艺术的“虚”最能体现“空”的精髓。 |

| C.“静照”只有在断绝世务后才能空诸一切,心无挂碍,从而静观万象获得充实、内在、自由的生命,诞生艺术的心灵。 |

| D.心灵内部的“空”比依靠外界物质条件造成的“隔”更为重要,它能产生萧条淡泊、闲和严静的艺术人格和艺术上的神韵。 |

| A.材料一通过中西方美学观的比较,突出了“空灵”是中国艺术追求的崇高境界。 |

| B.材料二中引用苏东坡的诗句,论证“物象呈现灵魂生命”的观点,增强论证说服力。 |

| C.材料一与材料二论证的中心都指向“空灵”,但是二者从不同的角度加以论述。 |

| D.中国戏曲中“三五步,行遍天下;六七人,雄会万师”体现了“空”的艺术特点。 |

| A.江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。(张若虚《春江花月夜》) |

| B.妙处透彻玲珑,不可凑泊,如水中之月,镜中之象。(严羽《诗话》) |

| C.轩楹高爽,窗户虚邻,纳千顷之汪洋,收四时之烂漫。(计成《园冶》) |

| D.道中迷雾冰滑,蹬几不可登。(姚鼐《登泰山记》) |

5.材料三描绘的“大观园”景致具有空灵的特点,请结合材料一、二的观点加以分析。

精卫词

王建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

品穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是A.作者对精卫辛劳填海的动机感到困惑,因此用提问的方式来开启全篇。

B.诗的第三、四句设想,若有一天海水枯干,海中的鱼龙也会陷入困境。

C.第五至第八句着力描写精卫填海的艰辛,不仅奔波劳碌而且遍体鳞伤。

D.这首诗的语言质朴无华,平白如话,与白居易的《观刈麦》一诗相近。

(2)一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同意这种解读?请结合诗句说明你的理由。

材料一:

随着我国城镇化进程的加快以及人民生活水平的提高,生活垃圾的总量也在不断加大,部分城市在市郊露天堆放垃圾,对天气、土壤、水的环境造成污染。大量餐厨垃圾与其他垃圾混合填埋或焚烧,产生有毒物质,威胁着居民健康,这种现象正在向农村地区漫延。

垃圾分类作为垃圾处理的前端环节,其作用早已得到世界的公认,分类收集不仅能大幅度减少垃圾给环境带来的污染,节约垃圾无害化处理费用,更能使资源得到重复利用,有人将垃圾称为“放错了地方的资源”,据保守估计,我国城市每年丢弃的可回收垃圾价值在300亿元左右。但我国的垃圾分类工作一直难以有效推进,相关调查显示,约四分之一的受访者认为垃圾分类效果不明显或完全没有效果。

(摘编自《垃圾变资源!这不是魔法,而是垃圾分类》,2017年4月5日新华网)

材料二:

笔者所在的小区,居民楼前三个垃圾桶分别标示出应放置可回收物、其他垃圾和餐厨垃圾。可是大多数居民还是把垃圾混杂在一起,一扔了之。问及原因时,有人说:“我辛辛苦苦分了类,环卫车辆却混在一起运走了,分类还有什么意义?”

这种现象可以说是屡见不鲜,垃圾分类处理是个复杂的系统工程,包括分类投放、分类收集、分类运输、分类处理,各个环节必须配套衔接,才能高效运行。分类投放是居民的责任,分类收集、分类运输、分类处理是政府的责任。分类投放的参与率和准确率较低,会影响垃圾分类制度的实施效果;而分类的目标和途径不十分清晰,后端分类处理不到位、不完善,又影响前端居民分类的积极性。

前不久,国务院办公厅转发国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》,给出了我国推进垃圾分类的总体路线图。但是,这一方案即使再科学合理,如果缺乏全民动员、全民参与,也难以由蓝图变为现实。我们应当认识到,生活垃圾虽然有资源属性,但污染属性更不可忽视。不按要求扔垃圾,并不只是“把资源放错了地方”而已,实际上,那就是随意丢弃污染物、危害环境的行为。垃圾分类是我们作为“污染者”的基本责任,责无旁贷。当然,各地政府同样不能以“居民没有分类”“缺乏资金”等理由拖延、观望,应当落实政府主体责任,坚持政府主导,根据本地特点,做好分类收集、分类运输、分类处理设施体系建设,同时制定完善的惩罚和奖励的政策措施。

随着生态文明建设的持续推进、国民素质的提升和垃圾处理设施的进步,普遍推行垃圾分类制度的条件已经成熟。重要的是,居民和政府快把自家的“门前雪”打扫干净吧!各负其责,各尽其力,形成合力,减量化、资源化、无害化的目标一定能够实现,垃圾分类前景可期。

(摘编自刘毅《垃圾分类应自扫门前雪》,2017年5月6日《人民日报》)

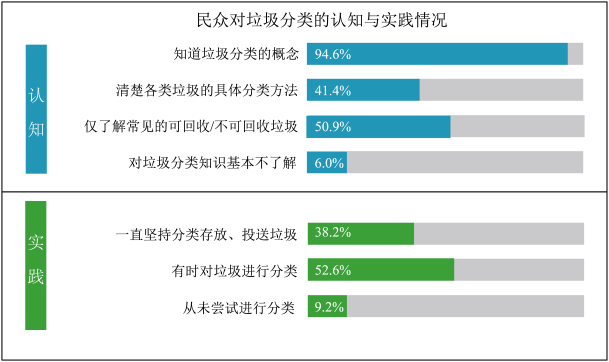

1.下列关于民众对垃圾分类认知与实践相关情况的理解,不正确的一项是 ( )| A.大多数民众都知道垃圾分类的概念,而50.9%的民众“仅了解常见的可回收、不可回收垃圾”。 |

| B.民众对垃圾分类的认知程度与实践情况大致吻合,基本不了解和从未进行分类的都是少数。 |

| C.居民分类投放的参与率和准确率较低,是我国以往垃圾分类工作难以有效推进的主要原因。 |

| D.有些居民不是缺乏垃圾分类意识,而是后端分类处理不到位、不完善,挫伤了他们分类的积极性。 |

| A.材料一揭示了垃圾分类的必要性和紧迫性,并对民众的认知与实践情况作了统计;材料二分析了垃圾分类难以有效推进的原因并提出破解之道。 |

| B.居民对垃圾分类的认知与实践制约着垃圾分类的实施效果,新闻媒体的宣传报道,有助于形成舆论氛围,增强居民分类投放、分类收集的意识。 |

| C.生活垃圾既有资源属性,可以回收再利用,但也有污染属性,会对环境造成污染,所谓垃圾是“放错了地方的资源”这类说法并不准确。 |

| D.针对一些地方政府常以各种理由对垃圾分类工作拖延、观望的情况,《生活垃圾分类制度实施方案》制定了完善的惩罚和奖励的政策措施。 |

材料一:

近年来,“人机大战”引起世人关注,人工智能发展引发的忧虑和争论开始从学术圈进入公众视野,要将这些思考引向深入,就需拓宽视域,厘清思路,特别要善用底线思维来把握问题,对无限制发展人工智能可能带来的后果,可从近期、远期和终极威胁三个层面来分析。

近期威胁的一个表现是人工智能开始大批量取代蓝领工人和下层白领。这在发达国家的制造业中表现较明显,我国一些工厂也开始这么做。从经济效益看,工业人工智能成本的下降使“取代”变得有利可图。“汽车的出现没有让马车夫找不到新工作”只是以往的经验,这次并非如此:大批工人陆续失业,只要达到某个临界点,社会就有可能发生动荡。

近期威胁的另一表现是军用人工智能的研发。史蒂芬•霍金、比尔•盖茨等人曾呼吁世人警惕人工智能的盲目研发,特别是军事用途的研发,认为这有可能导致比原子弹更可怕的武器出现。因为军用人工智能有可能直接操控武器,一旦失控,后果难以设想;即使没有失控,研发出这类更冷酷、更高效的杀人武器,亦非人类之福。

人工智能的远期威胁中,最容易想到的就是它们可能的反叛,这点很容易理解,《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片对此已做过大量设想。人工智能业界和一些盲目乐观人士常用“人工智能还很初级”之类的说法宽慰公众,但这种理由是站不住脚的,“老虎还小”不能成为养虎的理由。因此,我们对这一威胁必须保持足够的警惕。

人工智能的终极威胁更加发人深省。这种威胁并非建立在人工智能反叛的假定之上,而是恰恰相反。阿西莫夫提出的一个很少有人注意的重要观点是,所有依赖人工智能的文明都终将灭亡,他给出的理由之一:“一个完全依赖机器人的社会,因极度单调无趣,终究会变得孱弱、衰颓、没落而奄奄一息。”这个看法很有见地。

这里排除人工智能反叛人类的可能,假定未来人工智能可承担人们所希望的“任何工作”,人类就会变成整天混吃等死的寄生虫了。如果真是这样,用不了多久,人类的机能和智力都将迅速退化,我们的人生就变得毫无意义,这是更可怕的威胁。

(摘编自江晓原《科技创新应树立底线思维——以人工智能发展为例》)

材料二:

人类智能不过是文明的成果,源于社会与历史的心智积淀,而文学正是这种智能优势所在的一部分。文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。而技术主义者恰恰在这里严重缺陷,他们一直梦想着要把感情、性格、伦理、文化以及其他人类表现都数据化,收编为形式逻辑,从而让机器的生物性与人格性更强,使其创造力大增,最终全面超越人类。但他们忘了,人类智能千万年来早已演变得非同寻常——其中一部分颇有几分古怪,倒像是“缺点”。比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。这样一来,即便机器人有了遗传算法(GA) 、人工神经网络(ANN) 等仿生大招, 即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有“大智若愚”之效,只能让机器人迷糊。

在生活中,一段话到底是不是“高级黑”;一番慷慨到底是不是“装圣母”;一种高声大气是否透出了怯弱;一种节衣缩食是否透出了高贵;同是一种忍让自宽,到底是阿Q的“精神胜利”,还是庄子的等物齐观;同是一种笔下的胡乱涂抹,到底是艺术先锋的创造,还是画鬼容易画人难的胡来……这些问题也许连某个少年都难不住,明眼人更是一望便知。这一类人类常有的心领神会,显示出人类具有超强的处理价值观的能力,其实不过是依托全身心互联与同步的神经响应,依托人类经验的隐秘蕴积,选择了一个几无来由和依据的正确,有时甚至是看似并不靠谱的正确——这样做很平常,就像对付一个趔趄或一个喷嚏那样自然,属于瞬间事件。但机器人呢,光是辨识一个“高级黑”的正话反听,可能就会导致全部数据库瘫痪。

(摘编自韩少功《当机器人成立作家协会》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.对“人机大战”这样的事件所引发的关于人工智能的争论,必须拓宽视域,厘清思路,善用底线思维,才能真正抓住问题的要害。 |

| B.如果盲目研发军用人工智能,比原子弹更可怕的武器有可能在不远的将来出现,即使处于人类控制之中,对人类也是一种威胁。 |

| C.阿西莫夫等人所谓人工智能的终极威胁,不是机器人的失控和反叛,而是人工智能可能导致人类文明的最终灭亡。 |

| D.同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,以及同时处理各种矛盾信息的能力,都属于人类智能特有的形式逻辑。 |

| A.从局部看,工业人工智能取代工人有利于一些工厂提高经济效益;但如果成为一种普遍现象,有可能会危及社会的稳定。 |

| B.《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片,设想了人工智能反叛人类的情节,文章以此为例,说明人工智能的远期威胁。 |

| C.如果加强机器人的遗传算法、人工神经网络等仿生大招,就可以让机器像人一样非逻辑、非程式、非确定性地工作,最终超越人类。 |

| D.文学中保存了人类的情感和价值观,这是与其他领域相比,人工智能在文学领域更难取得突破的重要原因。 |

| A.一群文学专业的研究生竟然难以分辨两首写景诗歌中,哪一首是由诗歌游戏软件所生成的,哪一首是宋代秦观的作品。 |

| B.某网站售价15元的“写作软件”,简直是最廉价的抄袭助手,已成为时下一些网络作家的“另一半”甚至“另一大半”。 |

| C.文学中的那些“恍惚而来,不思而至”(汤显祖语),字里行间非常微妙,其复杂性非任何一套代码和逻辑可以穷尽。 |

| D.“宫斗”神剧总是王痴、妃狠、暗下药,“武侠”神剧总是秘籍、红颜、先败后胜,人机合作能有效支持这些类型化写作。 |

5.有人认为,在对待人工智能的态度上,材料一和材料二截然相反。你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。

(一)

欧阳修乞

(节选自《宋史·王安石传》有删改)

(二)

执政以河朔旱伤,国用不足,乞

安石得政,行新法,光疏其利害。迩英殿进读,讲至曹参代萧何事,帝曰:“汉常守萧何之法不变,可乎?”对曰:“宁独汉也,使三代之君常守禹、汤、文、武之法,虽至今存可也。汉武取高帝约束纷更,盗贼半天下;元帝改孝宣之政,汉业遂衰。由此言之,祖宗之法不可变也。”

帝欲用光,访之安石。安石曰:“光所言尽害政之事,所与尽害政之人,而欲置之左右,使与国论,此消长之大机也。光才岂能害政,但在高位,则异论之人倚以为重。韩信立汉赤帜,赵卒气夺,今用光,是与异论者立赤帜也。”

(节选自《宋史·司马光传》有删改)

【注】①青苗:青苗即青苗法,下文中的“市易”也即“市易法”,都是王安石的变法措施。②堂馔:唐宋时政事堂准备的公用膳食。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.华山之变殆天意为/小人发市易之/起自为细民久困/以抑兼并/尔于官何利焉/遏其奏出/彦博守魏/ |

| B.华山之变/殆天意为小人发/市易之起/自为细民久困/以抑兼并尔/于官何利焉/遏其奏/出彦博守魏/ |

| C.华山之变/殆天意为小人发/市易之/起自为细民/久困以抑兼并/尔于官何利焉/遏其奏/出彦博守魏/ |

| D.华山之变殆天意为/小人发市易之起/自为细民/久困以抑兼并尔/于官何利焉/遏其奏出/彦博守魏/ |

| A.致仕,官员年老辞官退休,一般退休的年龄为七十岁,如有病患则可提前退休。 |

| B.社稷,社是土神,稷是谷神,古时君主常常祭祀社稷,后来就用社稷代表国家。 |

| C.华岳指西岳华山,五岳之一,与东岳泰山、北岳衡山、中岳嵩山、南岳恒山合称五岳。 |

| D.南郊,封建社会郊祀的一种,古代天子在京都南面的郊外筑圜丘以祭天。 |

| A.富弼因为阻挠施行青苗法被解除了宰相职务,王安石说这不足以阻止奸邪小人,甚至把富弼和办事不力的人作比。 |

| B.欧阳修曾经提携过王安石,他请求致仕,王安石却不挽留;富弼、韩琦是王安石曾追随过的人,为了变法王安石也加以排斥。 |

| C.王安石认为司马光的才能不足以危害政治,只是一旦让其身处高位,那么对变法持不同意见的人会依附他。 |

| D.王安石与司马光因变法立场不同,两人为此争议不休,神宗说同意司马光的意见,但不会给予司马光答复。 |

(1)唐埛本以安石引荐为谏官,因奏对极论其罪,谪死。

(2)此盖桑弘羊欺武帝之言,太史公书之以见其不明耳。

5.王安石与司马光就变法产生严重分歧,司马光不支持王安石变法的理由是什么?请简要概述。

材料一

知识付费目前主要指知识的接收者为所阅览知识付出资金的现象。知识付费让知识的获得者间接向知识的传播者与筛选者给予报酬,而不是让参与知识传播链条的人通过流量或广告等其它方式获得收益。知识付费的本质,就是把知识变成产品或服务,以实现商业价值。知识付费有利于人们高效筛选信息,付费的同时也激励优质内容的生产。某种意义上,正是糟糕的免费内容太多、太杂乱,反而增强了人们对精品内容付费的意愿。

知识付费让知识的接收者为所获得的知识付出金钱,有利于补偿知识传播与筛选的成本,并给予知识产生——筛选——传播链条的参与者以经济报偿,利于让更多的人参与到知识的传播过程中。选择太多,用户自己选择的时间成本增加,愿意通过付费来代替个人搜寻选择,这使知识付费成为可能。你没看过《欢乐颂》,但是看过几篇有关《欢乐颂》的文章,你就有了和别人聊天谈话的话语权;你没读过《必然》,但是你买了,遇到这个话题你就可以插嘴聊两句;你没看过《大鱼海棠》,但是看了别人的影评,你就敢像看过一样说这是一部好片。用户愿意为内容买单,内容实际有效与否并不重要,重要的是马云、柳传志、雷军推荐了,你看了就会有成功人士的感觉,你和别人聊天就会有话题。

(摘编自“百度百科”《知识付费时代,你为你的智商交了多少钱?》等)

材料二:

大数据分析报告指出,超过五成的网民有过不同形式的知识付费行为。一些人在报刊上撰文疾呼,“不管你是否接受,知识付费时代已经到来。”

实际上,知识付费时代的到来是一个伪命题。将为获得知识而付出费用视为一种新的现象,显然是经不起考量的。人们为获得知识而付出费用,有着悠久的历史与传统。《论语·述而》曾这样记载:“子曰:‘自行束脩以上,吾未尝无诲焉。’”如果有主动送给孔子十条干肉的,他就愿意收做学生。这里的干肉就可以视为弟子为获得知识而向孔子支付的费用。至于在现实生活中,为了获得知识而上学,参加培训、课程、讲座,以及购买图书、报刊资料、音像制品等等,无不属于知识付费的范畴。因此,付费下载论文、付费参加线下和线上培训,只不过是现实生活中的知识消费的网络延续而已。忽视了这一基本事实,将现实生活中长期存在的知识付费实践当作新媒体兴起之后的新事物,显然有悖于历史真相与现实经验。

在新媒体崭露头角的时代,它们为了在眼球经济时代分一杯羹,往往不惜为了获得关注而制造噱头、迎合受众,甚至不惜为了吸引注意力而制造新闻。新媒体新闻的报道者、信息的提供者如只为付费受众提供正确的资讯,显然是违背新闻专业主义这一媒体从业人员最基本的职业规范,是对新闻媒体所承担的报道与传播信息责任的背弃。一旦这样,那么媒体的职业伦理与公众的知情权将轰然崩塌。在这股对于知识付费现象讨论中,最为卖力、最有热情的是新媒体这一群体,它们对于话题的炒作与持续推动有着更为内在的利益诉求。

新媒体技术背后的媒介公司有着自身的经济和社会利益,它们善于利用自身的辐射力影响民众的感知与思考方式,并通过发现或打造各类现象、话题引导公众接受媒介代表的观念。在新媒体蓬勃发展的今天,媒介的裹挟力与诱导力也逐渐引起有识之士的警惕。媒介通过制造“社会需要什么”“公众在想什么”的幻觉,引导公众在这一假设的背景下步入其设置后的营销景观。一旦人们缺乏辨析地一味相信媒介充当我们的大脑,实质上公众就将自己的思考、理性与政治、经济权利无偿交付给媒介,而这一点正是值得社会深刻警惕与反思的。

(摘编自《“知识付费”命题背后的营销焦虑》,有删改。原载《光明日报》)

材料三:

获得知识,从不付费到付费是一个历史性进步。但从知识付费到知识产品免费,又代表着更高阶段发展的必然。中国的特殊性在于,这两个历史阶段在时间上叠合在一起,造成了收费与不收费的两难。

首先,知识付费是经济发展到一定阶段的必然结果。知识收费兴起,反映了人们收入结构改变的现实。这个过程刚刚开始,从这个意义上说,知识付费的空间还会不断增加。

其次,免费经济兴起,知识服务化正成为潮流。知识免费作为一种商业模式,不是不收费,而是知识不按产品来收费,而按服务使用来收费。本质上,是将知识的业态从产品业态升级到服务业态。这说明,知识产品收费只是初级业态,相当于知识制造业;知识产品不收费而知识服务收费是更高级的业态,相当于知识服务业。在我国,知识的产品业态还没发育好,又迎来了服务升级。这就是当前知识付费面临的实际情况。更特殊之处在于,知识产品不收费是初级业态之前的不发达状态形成的习惯。因落后而不收费与因先进而不收费,叠合在一起。

在两次浪潮合成一股的特殊国情条件下,知识付费会向哪个方向发展?

一方面,知识产品业还要大发展。知识的“制造”业要从以自我为中心转向以用户为中心,要更有针对性地提供用户所需的知识。

另一方面,知识服务业后浪推前浪,不断以创新业态帮助用户解决问题。举例来说,下载商业研究报告,不付费是不对的。但只靠版权收费,收的是小钱。如果通过服务附加价值,比如以用户要解决的问题为主线,根据用户不同阶段的不同需求,持续地提供每一步的研究线索和信息,甚至与咨询服务结合起来,可以收到比版权费更多的服务费。从续订产品升级为续订服务,要做的事情很多。完善知识服务平台功能,让在线支付手段更便捷,通过自媒体与社交网络增加交互,开发针对效果付费的打赏制度等,都可以使知识服务发展得更好。

(摘编自《知识该付费还是免费》,有改动)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.知识付费指知识的接收者为阅览知识和接受服务付出资金的现象,它客观上有利于知识的传播。 |

| B.早在孔子时代,获取知识就必须付出费用,因此,今天说“知识付费时代到来”是一个伪命题。 |

| C.民众面对新媒体营造的舆论环境,逐渐失去感知与思考的理性,最终沦为媒介公司的赚钱工具。 |

| D.当前知识付费和知识免费同时存在,但最终将会趋向知识完全免费,这是由其本质特点决定的。 |

| A.知识付费现象的出现,部分原因是当下互联网免费内容多而杂乱,人们更愿意为精品内容付费。 |

| B.有些新媒体混淆概念,将知识付费实践当作新事物来宣传,可见他们没有历史知识和现实经验。 |

| C.如果公众付费购买的信息真的更加可靠,那么媒体从业人员就有可能违背了最基本的职业规范。 |

| D.“靠软件卖钱,赚的钱越来越少;软件不收钱靠服务收钱,赚的钱越来越多”可作材料三的论据。 |

| A.针对“知识付费时代已经到来”这一命题,文章从历史和现实角度进行了反驳,有理有据,让人信服。 |

| B.文章以批判为主,分析了知识付费的历史和现实后尖锐指出,所谓“新趋势”不过是新媒体的营销策略。 |

| C.文章引用《论语》中孔子的话,说明知识付费这一现象在我国有悠久的历史,并非新媒体时代的产物。 |

| D.文章注意论述的严谨性,如第三段在探讨相关问题时,采用了举例论证的方法和“往往”等限制性词语。 |

5.知识付费时代,个人怎样做才能健康、良性地发展?请综合上面三则材料,简要回答。

10 . 阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

别韦少府

李白

西出苍龙门,南登白鹿原。

欲寻商山皓【注】,犹恋汉皇恩。

水国远行迈,仙经深讨论。

洗心向溪月,清耳敬亭猿。

筑室在人境,闭门无世喧。

多君枉高驾,赠我以微言。

交乃意气合,道因风雅存。

别离有相思,瑶瑟与金樽。

【注】商山皓:即商山四皓,指秦末四位隐居于商山的信奉黄老之学的贤士。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.“苍龙”“白鹿”实指两个地名,但其中也暗含了诗人辞别朝堂、寄身江湖之意。 |

| B.“向溪月”勾起诗人的思念之情,“敬亭猿”则叫声凄婉,这些都让诗人止步难前。 |

| C.“筑室在人境,闭门无世喧”,化自陶渊明的诗句,显示了诗人独立不群的人格。 |

| D.“别离有相思,瑶瑟与金樽”,其中有别离时的不舍,也有别离后独自惆怅的忧伤。 |