【沿袭与创新】

材料一 统一是中国历史发展的主流,是中华民族高于一切的理想追求和道德情感。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,而秦汉时期正是这种“大一统”理念完全定型的关键阶段。

——黄朴民《秦汉文化的时代精神》

(1)根据材料一并结合所学知识指出,秦朝政治上、汉朝思想上“大一统”的表现分别是什么。【交融与发展】

材料二 鲜卑姓改用汉姓的情况

| 鲜卑姓 | 汉姓 | 鲜卑姓 | 汉姓 |

| 拓跋 | 元 | 步六孤 | 陆 |

| 拔拔 | 长孙 | 贺兰 | 贺 |

| 达奚 | 奚 | 独孤 | 刘 |

——摘自《中国历史》七年级下册人民教育出版社

(2)材料二反映的是我国古代历史上的哪次改革?这次改革有何影响?材料三 (贞观年间)突厥既亡……其降唐者尚十万口,诏群臣议区处之宜……彦博曰“……孔子曰:‘有教无类’,若教其死亡,投之生业(谋生之业),教之礼仪,数年之后、悉为吾民……”上卒用彦博策。

——司马光(资治通鉴)

(3)材料三中的“上”采取了怎样的民族政策?除材料所述史实外,再举一例体现其民族政策的史实。【治理与巩固】

材料四 清军入关后,虽然建立了对全国的统治,但还没有完成全国真正统一的任务。康熙皇帝经过极大的努力,平定“三藩”,统一台湾,粉碎准噶尔部的分裂活动,终于建立起一个幅员辽阔的、统一的多民族国家。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史近代史编》(上卷)

(4)根据材料四并结合所学,概括康熙帝为“建立起统一的多民族国家”做了哪些“努力”?(5)纵观中国古代统一多民族国家巩固和发展的历程,你有何启示?

材料一

材料二 在当时(隋唐时期)的条件下……这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相……可以参政的机会……这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的“第五大发明”。

——徐中约《中国近代史》

(2)材料二中的“第五大发明”是指什么制度?写出该制度正式确立的人物及标志。材料三 较之于历代,清朝对边疆地区的治理政策最为积极。特别是西北战事结束后,清朝对边疆的治理思路发生了明显的转变,超越了长久以来“羁縻为治”的间接管理政策,转而派遣官员、驻扎军队、整顿地方,积极主动治理边疆。更为有力的治边政策,使边疆出现了持续稳定、统一的政治局面。

——摘编自保尔《谈清朝边疆治理》

(3)依据材料三并结合所学知识,以西藏为例说明清朝的治边政策“最为积极”,并概述清朝对中国边疆治理的重大意义。(不要照抄材料)【体制创新】

材料一 自秦朝起,中国形成了一个以汉族为主体的统一的大国⋯⋯他创建的许多制度,是符合当时社会需要的。后来延续两千年之久的封建体制,基本上是秦制的逐步演变。秦是一个值得重视的朝代。

——范文澜《中国通史》

【思想统一】

【民族交融】

材料三 北魏时期,鲜卑族在内的北方民族迁到中原推行汉化政策,学汉语,穿汉服,改汉姓,与汉族贵族联姻 。

——中国古代史

【管理创新】

材料四 中国古代,在大一统国家的民族地区治理方面,清朝积累了不少经验。在边疆地区,清廷的统治者们创新管理模式,采取了一系列措施,逐步加强对边疆地区的有效管辖。

——《中国古代简史》

(1)材料一中“延续两千年之久的封建体制”指的是什么体制?(2)《汉代讲经图》中“经”主要是哪一学派的思想? 结合所学知识,写出汉武帝在思想方面的重大举措。

(3)材料三反映的改革名称是什么? 这一改革有何意义?

(4)结合材料四写出清朝加强对西北边疆地区管辖的机构。

(5)综合上述四则材料,请你拟一个主题。

【制度创新】

材料一 蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。

——王建《凉州行》

【版图奠定】

清朝疆域图(1820年)

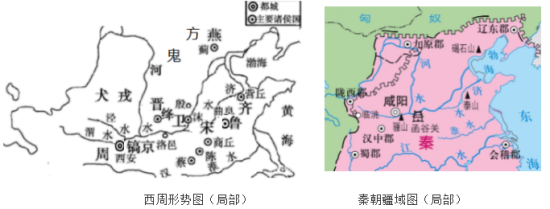

(1)结合所学知识,指出图一和图二分别反映出我国古代推行什么地方管理制度?概括两个制度的共同作用。(2)材料一反映了怎样的历史现象?结合所学知识,列举唐朝时期中央政府处理民族关系的主要方式。(答出两点)

(3)清朝为管理图中A处设立什么机构?综合上述材料,请你拟一个主题。

材料一:公元前221年,秦国完成了统一大业,建立秦朝。秦实现统一后,为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度。在地方上将全国分为36郡……在郡下设县。

——摘编自部编版初中历史七年级上册

(1)材料一中,为“秦国完成统一大业”奠定基础的重要变法是什么?材料中提到的“在地方上将全国分为36郡……在郡下设县”指秦朝实行的哪种制度?材料二:汉武帝把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱……从此儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

——摘编自部编版初中历史七年级上册

(2)材料二中,汉武帝为巩固大一统接受谁的建议采取什么措施,使儒学居于主导地位?材料三:元朝疆域图

材料四:某史书记载:“顺治十八年(1661)云月初三日,……亲率战船400余艘、将士25000余名……初十日,荷兰人四顾无援,遂降。……致信荷兰长官,指出如将其交还中国,可允许荷兰人携带财物离开。”

(4)材料四中,该史书记载的是哪一历史事件?材料五:台湾问题纯属中国内政,不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心,坚定意志、强大能力!祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现!

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话(2021年10月9日)

(5)依据材料五,指出“台湾问题”的性质是什么?结合所学知识,谈谈你对当今祖国统一问题的看法。材料一:他(秦始皇)将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。……公元前127年时,汉皇帝又下了一道法令,规定嫡长子只可继承封地的一半,余下的封地分给其他子弟。于是,封地不断缩小,其重要性也不断下降,仅仅成为大地产。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦、汉时期在地方分别采取了什么措施?这些措施有何共同目的?材料二:

| 这是一艘南宋远洋货船,1974年在泉州市后渚港海泥中挖出。船身残长24.2米,宽9.15米,分13个隔舱。舱与舱之间用木木板隔开,缝隙处用桐油灰和麻丝腻密,形成一道不透水的隔壁。海船出土时,舱内遗物非常丰富,有香料、药材、木牌、钢钱、陶瓷器、竹木器等。 |

(2)以上图文信息反映了一种农业技术的革新、一座港口城市的繁荣。请写出农具名称并分析图2此船作为考古史料可用来研究南宋经济领域的哪些现象?(1点即可)

材料三:

|

|

|

|

(3)请任选材料三中的一部典籍,仿照示例为其写一段推介词。

示例:《论语》,春秋时期儒家学派的经典作品,记录了儒家创始人孔子的言行。孔子思想核心是“仁”,儒家学说在西汉被确立为历代王朝的正统思想,对中华文明产生了深刻影响。

材料四:中国古代史大事记(部分)

| 序号 | 时间 | 事件 |

| ① | 629年 | 玄奘西行天竺取经 |

| ② | 641年 | 文成公主入藏 |

| ③ | 710年 | 金城公主嫁给尺带珠丹 |

| ④ | 754年 | 鉴真到达日本 |

——根据高中历史必修教材《中外历史纲要(上)》编制

(4)根据以上大事年表,任选2件史事,结合所学论证“文明因相互交流而发展”。(要求:注明选择史事序号,运用史实,论证观点,条理清楚)材料一 自秦朝起,中国形成了一个以汉族为主体的统一的大国....比起秦以前的封建时代来,显然是进入了新的时代,他和他的统治机构,显然比前一时代的封建国家起着较多的作用。因此他创建的许多制度,是符合当时社会的需要的。后来延续二千年之久的封建体制,基本上是秦制的逐步演变,秦是一个值得重视的朝代。

——范文澜《中国通史》

(1)“延续二千年之久的封建体制”指的是什么体制?为什么说自秦朝起中国“进入了新的时代”?材料二 如表是初三某同学探究“盛唐气象”学习主题时收集到的资料

| 序号 | 史料 |

| ① | 唐三彩引起很多国家和地区的效仿,出现了奈良三彩、新罗三彩、波斯三彩等。 |

| ② | 敦煌壁画中……人间的荣华富贵被搬到了天上,天国的富丽堂皇又搬到了人间。 |

| ③ | 商旅野次,无复盗贼,囹圄(监狱)常空,马牛布野,外户不闭。 |

| ④ | 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室,稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 |

| 研究角度 | 唐朝政治安定 | 唐朝对外开放 | 唐朝文化辉煌 | C |

| 史料序号 | A | ① | B | ④ |

材料三 清朝对出海贸易的商船装载货物重量有严格的限制,甚至规定只准带铁锅一口,每人只许带铁斧一把;船上所有人员必须详细登记姓名,年龄、面貌、履历、籍贯等;船只预先规定往返日期,每人每日只许带米两升。

——义务教育教科书《中国历史》

(3)结合材料三和所学知识,回答这是清朝实施的什么政策,它使中国的世界地位发生了怎样的变化?这一政策推行近200年,被哪场战争所改变,中国开始沦为半殖民地半封建社会?(4)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你获得的启示。

材料一

材料二 唐朝在中央设立政事堂,重大事务都要由政事堂会议讨论,经皇帝批准后颁行。三省的首长都是宰相,凡参加政事堂会议的其他官员也是宰相,所以宰相多至一二十人。宰相在政事堂集体议事,三省又互相牵制,避免了个别宰相专权。

——摘编自樊树志《国史概要》

(2)依据材料二、概括唐朝宰相设置的特点。中国古代君主专制不断加强,用明清时期的一项史实说明这一观点。材料三 朱元璋称颂孔子为“万世帝王之师”,说“四书五经如五谷,家家不可缺”,规定全国最高学府国子监的学习内容主要是《四书》《五经》等。朱元璋命人删去《孟子》中不合己意者85条,如“民为贵,社稷次之,君为轻”“君有大过则谏,反复之而不听则易位”等,编成《孟子节文》,作为诸生学习的根据,删去的部分不准学习。

——摘编自安震《千秋兴亡:明》

(3)依据材料四、分析朱元璋推崇儒学和删减《孟子》的做法是否矛盾并解释理由。材料一 在农耕文明状态下,我国形成了土地政治的特点。在中国广裹的土地上,人口基数大且繁殖不断呈现几何增长的趋势,政府统治稳定的核心是必须保证其治下广大民众的生存温饱问题,其中大规模的兴修水利工程为农业提供了完善的基础设施。庞大的人力,物力,财力资源来抵御北方游牧民族的进攻尤为重要。故早在公元前的世纪里即形成了一套中央政权政治结构下完整的行政管理体系。

——摘编自《浅析中西古代传统文化的社会管理差异》

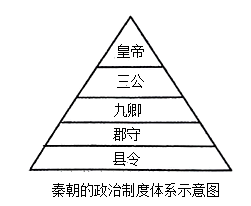

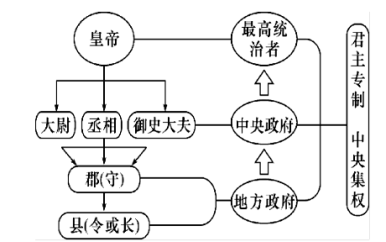

秦朝政治建制示意图

材料二 在这些国家中,乡居的公民进城参加公民大会,可以朝出暮归,人们相互问比较熟悉,一国政务比较简单,易于在公民大会中谈论和表决。在领土广阔的国家,这些条件是全不具备的。所以城邦制度和直接民主,两者是相互依赖,互为条件的。

——摘编自《希腊域邦制度——读希腊史笔记》

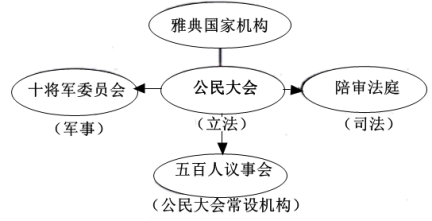

雅典公民大会示意图

(1)据材料一和材料二并结合所学知识,指出古代中国和雅典政治制度的不同,并分析其原因。(2)政治制度是构建社会文明的重要组成部分。如何正确认识东西方社会文明?

10 . 材料一:我国古代的一次变法中规定:“为田开阡陌封疆,而赋税平。”

——《史记•商君列传》

材料二:“秦王扫六合,虎视何雄哉!”

——李白

材料三:秦统一后,……将全国分为三十六郡,郡下设县,郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命。这种地方行政制度的建立,打破了以血缘为基础的分封制,确保中央集权的进一步强化。

——摘编自纪录片《中国第一位始皇帝》

(1)材料一中记录的是哪一历史事件?(2)材料二中的“秦王”完成统一的时间是哪年?

(3)材料三中的“这种地方行政制度”指的是什么制度?