材料一 西欧最初的民族主义以反对分裂、鼓吹统一,反对教权、尊奉王权为主要内容,提出建立民族国家的要求,可以称之为“民族国家主义”。民族国家主义首先是以理论的形式在14—16世纪的文艺复兴和宗教改革两大运动中出现的。卢梭以民主及共和理论为基础的民族主义思想富有建设性,在法国大革命时期激发出全体法国人高昂的爱国热情,显示出巨大的革命意义,可以称之为“民主民族主义”。19世纪上半期,民族主义从意识形态领域进入了社会生活和社会政治领域,争取民主和民族平等逐渐成为时代潮流。欧洲几乎所有处于政治分裂状态或异族压迫下的民族都掀起了民族解放运动。

——摘编自杨宁—《历史学习新视野新知识》

材料二 帝国主义的掠夺和日益深重的民族压迫,尤其是日本帝国主义的入侵使中国面临着亡国灭种的危险,不仅加强了中国各民族之间的团结和融合,也激起了中华民族誓死抗击外族入侵,争取民族独立的决心和信心,促成了中华民族的民族解放运动。……正是在这样的过程中,民族国家在中国一步步地建立起来了。中华人民共和国的成立,使国家成为了人民的国家,国家获得了全民族的认同。这样的国家,已经是标准的民族国家了。

——摘编自周平《论中国民族国家的构建》

(1)根据材料一,概括近代欧洲民族主义的主要内容。(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动近代中国民族国家发展的因素。

材料一 黄帝被推为中华民族的始祖,《史记》以《黄帝本纪》为中国历史的开篇。司马迁还以“万系一宗”来叙说民族关系,认为汉人与诸多民族均是同根同源。历代祭祀黄帝之举,史不绝书。当少数民族入主中原时,往往自称为黄帝后裔。对黄帝的崇拜,使中华文明在多元发展的同时,一以贯之地保持了连续性。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

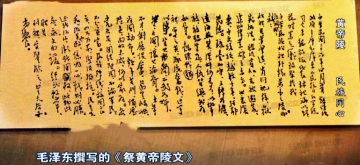

材料二 以下图片是毛泽东、蒋介石、邓小平在黄帝陵的题字(词)碑

(注:毛泽东祭文是为国共两党同祭黄帝而作,部分内容为“亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权。”:蒋介石题字“黄帝陵”。)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析黄帝文化在中国古代的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪三四十年代国共两党祭祀黄帝的背景和影响。

材料 小辛同学参加了以“战争与民族意识觉醒的关系”为主题的研究性学习小组,他们展开相关理论学习与史料搜集工作,形成了如下学习笔记

| 观点 | (1807年)提尔西特和约对于德国曾是莫大的耻辱,而同时它又是德国走向民族大复兴的转折。 ——【俄】列宁 今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。以地球上最大之民族,而能建设适于天演之国家,则天下第一帝国之徽号,谁能篡之。——梁启超 |

材料 | 拿破仑的对外战争激起了被占领的国家和地区民族的反抗。德意志资产阶级深深感到其利益受到严重的威胁,德意志爱国主义者认识到了加强民族意识、唤醒民众民族自觉的必要性。他们大力宣传民族精神和民族意识,致力于民族解放斗争,民族复兴运动开始广泛地兴起。 ——摘编自罗群芳《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》 甲午中日战争激发了国人的民族意识。1894年,孙中山提出了“振兴中华”的口号。1895年,严复首次在《救亡决论》中喊出了“救亡”口号;康有为在北京发动“公车上书”,最终演变成为一场爱国救亡的政治运动。1901年,面对“亡国灭种”的严峻危机,梁启超首次提出了“中国民族”的概念,从而开启了近现代中国民族意识觉醒和民族精神重构的伟大历程。——摘编自布海璐、毛维国《论近现代中华民族意识的觉醒和民族精神的重构-抗日战争时期中国共产党的文化自觉与民族凝聚力建设探寻》 |

材料一 总的来看,儒家是在“天下”的范围内来认识“夷夏之辨”,是从“大一统”的角度来看待夷夏关系的。因此,儒家不仅强调“夷夏之辨”,更强调“用夏变夷”和“礼”分华夷。在儒家眼里,一个族类的行为是否合乎“礼”的规范,是区别夷夏的根本标准。在此标准下,四夷如果遵礼可视同华夏一样对待,华夏如果失礼则被视作“新夷狄也”。有了“礼”分华夷的标准,实际上也意味着夷夏之间有了互变的通道,这样,不仅“夷变夏”不可阻挡,而且“夏变夷”也不可避免。在“大一统”思想的深刻影响下,儒家对于夷夏关系的发展趋势也有独到的见解:“夷夏有别”只是暂时的,随着民族交往程度加深、民族充分发展和不断融合,“夷夏有别”的状况最终会被“华夷一体”“天下一家”的局面所代替。

——摘编自李克建《儒家民族观对我国古代民族关系的影响及现代启示》

材料二 中国现代民族国家意识的自觉不同于西方国家是由于国家自身原因而发生的,它更多的是迫于外部挑战刺激下的一种被动回应。中国现代民族国家意识萌芽于晚清,甲午战败后,中国的知识精英阶层逐渐觉醒了“我”族意识,他们为中华民族在国际上争取平等地位和民族的独立作了深刻的思考和艰苦的努力;五四新文化运动时期,在知识政治精英的启蒙以及国内外民族危机不断加深的情况下,中国普通民众的民族国家意识逐渐觉醒;抗日战争的爆发,引起了全国人民的民族国家意识高度觉醒,并且参与到维护中华民族领土和主权完整的战斗中,“民族国家”之观念被广泛和深入地传播与接受。

——摘编自谢丹《中国现代民族国家观念发展的历史考察和理论思考》

(1)根据材料一,概括中国古代儒家民族观的变化,并结合所学知识简析其影响因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国民族国家观念形成过程中的显著特点。

材料一 20世纪20年代至40年代曾出现过中国民族史撰述高潮,其中王桐龄、吕思勉、林惠祥各自撰写的《中国民族史》是这一时期的代表性著作。这些著作大都以汉族同化、融合其他民族不断壮大为线索考察中国民族的发展历程,并认为中华民族发展的前途为各民族趋于汉化一途。1939年,顾颉刚有感于帝国主义利用民族问题分裂中国的阴谋,发表了《中华民族是一个》一文,提出“五大民族”一词是中国人作茧自缚,授人以分裂的口实,应该正名,“中华民族是一个”,边疆与内地为一体。

——摘编自赵梅春《中华民族“多元一体”理论与中国民族史撰述》

材料二 费孝通不赞同顾颉刚的观点,在他看来,中华民族既是一体,又是多元,一体与多元原是辩证统一的概念。新中国成立后,党和政府实施民族平等和民族区域自治政策,在全国范围内进行了大规模的少数民族社会历史调查工作,费孝通参与并领导了这一工作,从中他“深切体会到民族是一个……具有亲切认同感的群体。”他于20世纪80年代末发表《中华民族的多元一体格局》,构建了有关中华民族形成、发展的“多元一体”理论。

——摘编自费孝通《简述我的民族研究经历和思考》

材料三 中华民族“多元一体”理论引发了中国民族史的撰述热潮,诸多撰述纷纷以中华民族从多元走向一体为主线考察中华民族发展历程,中华民族史研究进入了一个新阶段。

——摘编自赵梅春《中华民族“多元一体”理论与中国民族史撰述》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析20世纪20年代至40年代中国出现民族史撰述高潮的历史背景,并运用中国古代史知识,说明王桐龄、吕思勉等著述观点的局限。(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析费孝通中华民族“多元一体”理论形成的原因及意义。

材料一 18世纪30年代起,“大觉醒”运动在北美兴起,基督教各派共同呼吁消除各殖民地之间“不幸的误解和隔阂”,谋求“和平、友善和仁爱”。英法七年战争以后,英国改变了对北美的土地、驻军、征税和宗教等政策,激起了殖民地人民的不满与愤怒。对茶税的抵制造成了对茶的反感,咖啡被加冕为北美“早餐桌上的王”,社会习俗也随着改变。潘恩的《常识》在1776年再版了25次,以“大众化的文字,彻底改变了殖民地”。《独立宣言》“燃烧起黑人求解放的热望”,他们踊跃投入到“美国人民反对英国强盗们的战争”。但约翰·亚当斯也指出,在独立战争开始时,仍有三分之一的北美人效忠英国。

——摘编自谢丰斋《美利坚民族意识形成的历史探讨》等

材料二 20世纪初,思想界出现了一股“尊黄”思潮。一些杂志印有大幅的“中华民族始祖黄帝之像”,有些刊物开始使用“黄帝纪元”。《黄帝魂》等出版物宣扬“欲保汉族之生存,必以尊黄帝为急”。辛亥以后,“排满”的“尊黄”思潮带来的负面影响日益显露,人们也逐渐从“汉族中心”的思维模式中走出。1919年孙中山指出,汉族要“与满、蒙、回、藏人民相见于诚,合为一炉而冶之,以成一中华民族”。1937年清明节,国共两党首次共同公祭黄帝陵,毛泽东亲笔撰写《祭黄帝陵文》,慷慨宣言:“亿兆一心,战则必胜,还我河山,卫我国权。”

——摘编自孙隆基《清季民族主义与黄帝崇拜之发明》等

(1)根据材料一,概括美利坚民族意识形成的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初“尊黄”思潮兴起的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对民族主义的认知。

材料一 马赛曲最早是法国大革命中法国义勇军高唱的一支革命军歌,1879年第三共和国众议院在共和派倡导下通过决议,将《马赛曲》定为国歌。1882年总理弗雷西讷概括了马赛曲对于第三共和国的意义:“马赛曲是祖国的颂歌”,它使人想起“我们父辈的英雄主义行为”,它是“力量的源泉,荣誉的象征”,在1880年至1914年的几十年间共和政府在军队和学校中教法国士兵和学生们唱马赛曲,一时间高昂、雄壮的马赛曲响彻法兰西大地。正如尤金·韦伯所说,“到了19世纪末这支曾属于一个政治派别的好战、革命的歌曲成为了法兰西之歌,它传播的不仅是歌词还有强有力的认同”。

——摘编自顾杭《法兰西第三共和国前期对共和文化的塑造》

材料二 《义勇军进行曲》是电影《风云儿女》的主题曲,电影讲述了流亡到上海的东北青年从苦闷彷徨中勇敢走向抗日前线的故事。1935年伴随电影上映,《义勇军进行曲》开始在全国大范围传唱。1938年,丰子恺写道:“起来起来”“前进前进”的声音出自村夫牧童之口,长沙的湖南婆婆,汉口的湖北车夫都能喝“中华民族到了最危险的时候”。

1949年9月中国人民政治协商会议召开座谈会,专题讨论国歌、国徽等问题。经过反复讨论,大多数人赞成以《义勇军进行曲》作为国歌,但有人对“中华民族到了最危险的时候”这一句歌词存在异议,建议歌词作修改。周恩来认为原歌词可以激励感情,毛泽东也表示“还是原有歌词好”。最后与会者一致赞同不改歌词。中国人民政治协商会议第一次全体会议通过决议以《义勇军进行曲》为中华人民共和国代国歌。

——摘编自刘小兰《<义勇军进行曲>:从抗战最强音到中华人民共和国国歌》

(1)根据材料一和所学知识,概括《马赛曲》诞生和成为国歌的历史背景,并指出其对法国历史发展的重要意义。

(2)根据材料二和所学知识,分析中国人民政治协商会议将《义勇军进行曲》定为代国歌且不必改歌词的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对国歌的认识。

材料 现代民族国家的历史可以追溯到1648年的《威斯特伐利亚条约》,但一般认为以民族主义为寄托的民族国家构建始于18世纪末的法国大革命。霍布斯鲍姆即认为,现代民族主义起源于18世纪末的欧洲,是一个以法国大革命为契机的近代现象”。民族主义是伴随近代西方民族国家构建而出现的,它表现出一个简单的政治原则即坚持政治的和民族的单位必须一致”。⋯⋯民族主义是一种以民族共同体为依托,强化民族意识和情感、维护民族传统和特点、强调民族利益的思想观念,它可以发展为一种最具民众动员力的社会、政治和文化运动,其终极目标是建立属于自己民族的民族国家。在18世纪末到19世纪中期,民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取公民自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家。这一阶段民族主义思潮的核心思想就是一个民族,一个国家”,要求实现民族自决,建立自己独立的民族国家。

——摘编自罗富明、罗绍明《中国近代国家建构思想与西方民族主义》

根据材料和所学知识,指出近代欧洲民族主义兴起的历史背景,并结合所学知识指出近代中西方民族主义的差异性。

材料一 欧洲的民族主义是在封建社会的母胎中孕育而生的。经济联系的日益紧密和对外竞争、扩张的逐步展开,迫切需要获得相应区域范围内政治力量的保护,以实现社会秩序的稳和经济的正常运转。物质的生产打破了地域的限制,精神的生产也将如影随形。在相互交往中,人们的忠诚对象由神圣的天国转为世俗的人间,人们开始认识、发现生存于其中的民族共同体,民族情感更为增长。人们在随后批判封建王朝国家的斗争中,还产生了民族国家即“祖国”意识,表达出对民族国家的热爱。近代民族主义作为理性的政治观念,为民族国家的构建提供了一种政治价值和观念符号。

——摘编自宋新伟《民族主义在近代西方的缘起和蜕变》

材料二 民族主义思潮源自近代西方历史文化语境,其在传入中国之后很快就成为思想家们忠诚信仰的理论来源。19世纪中叶以来,民族主义在西方逐渐成为具有侵略性的进攻武器,而中国则开始将其作为民族自立的依托。近代中国在它的旗帜下,以建立民族国家为历史使命,产生了颇具特色的民族主义理论。民族主义在近代中国的本土化历程伴随时代的发展而不断进化和丰富。梁启超等人鉴于传统中国积贫积弱的现实,认识到了改变文弱旧习、培养人民尚武精神、增强国力的重要性,提出按照军队操法重塑国魂,强调国家的独立和自由胜于个人的独立与自由。近代中国的民族主义宣传者们是中西方思想碰撞中位于前沿的先驱,是中华民族走向现代的探索者和领路人。

——摘编自郭建民《民族主义的近代中国化:过程、特征与类型分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出欧洲近代民族主义产生的条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民族主义中国化的主要内涵及意义。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你从近代中西民族主义形成与发展中得出的启示。

材料一 中华民族是多元部族文化和多元区域文化长期交融的结果。在中国历史上,整个的统一运动非常像滚雪球——现在我们需要稍作修正的是,这种雪球不是一个,而是好多个,东南西北中都有——但相当长时期内,中原始终是最大、最有活力的一个。其中以商周之际、春秋战国之际、魏晋南北朝、宋元之际和清前期为最甚,至少有过五次高潮。作为这种历史运动的总结,统一的民族称谓看起来还是应该称“中华民族”。

——摘编自王家范《中国历史通论》

材料二 14至15世纪,大西洋沿岸的经济开始活跃,并引起一系列的社会变化,以英国为例,玫瑰战争从根本上削弱了封建势力,实现了国内政治的统一,伦敦成为国内统一市场的中心,以伦敦方言为基础的英语逐渐在全国范围内通用。1485年开始的都锋王朝非常注意强化王权势力,这些都有效地维护了社会的稳定。从1337年到1453年,英法爆发了百年战争,战争强化了正在生长的民族意识,也使两国的疆界逐渐明确,由此诞生了最初的民族国家。

——钱乘旦《欧洲文明:民族的融合与冲突》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华民族形成的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出欧洲民族国家形成的影响。