材料一儒家是希望通过“以德服人”的“王道”来实现其“内圣外王”理想的,但其思想并不为战国时君所重,倒是与儒家相异趣的法家大行其道,并且正是推行“以カ兼人”之“霸道”而被儒者视若虎狼的秦国统一了天下。

——《儒家经学思潮及其所反映的时代精神》

材料二至秦汉以后,中国学术大致归宗于儒家,此非各家尽被排斥之谓,实是后起儒家能荟萃先秦各家之重要精义,将之尽行吸收,融会为一。

——钱穆《中国历史研究法》

材料三夫治天下犹曳(率引)大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣共曳木之。

——黄宗羲《原臣》

(1)据材料一,分析儒学思想在当时不被重视,而法家思想却大行其道的原因。

(2)秦汉时期,使“中国学术大致归宗于儒家”的是谁?他对儒学发展做出怎样的贡献?

(3)材料三反映了黄宗羲的什么思想?结合所学知识分析这一思想产生的背景。

材料一 随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会。

一李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史进程》

材料二 北宋时期,新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”“公议”为旗帜,参与治理国家政事。他们将个人修养与天下国家之兴亡联系起来,将自我道德名节的完善视为最终目标。

——袁行霈等《中华文明史》(第三卷)

材料三 黄宗羲在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;顾炎武在《亭林文集》卷四中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”三大思想家的政治思想在本质上仍是儒家的模式,但是在这一模式内部注入了时代的气息,是传统与时代、先验与经验的结合。

——黄晓军《明末清初三大思想家的政治思想》

请回答:(1)根据材料一,概括百家争鸣产生的历史背景。并指出古代中国的百家争鸣承担的历史使命。

(2)材料二中“新儒学”是指哪一思想体系?并结合所学知识指出这一思想体系具有哪些积极影响?

(3)三大思想家为儒学注入了时代气息,分析这些“时代气息”出现的背景?

| 人物 | 家世背景 | 世资均值 | 理论起家 | 起家官 | 起家官品 | 资料出处 |

| 穆绍 | 祖、父皆一品公爵 | 一品 | 五品 | 太子舍人 | 七品 | 汇编282 |

| 杨元让 | 祖一品公爵,父一品仪同三司 | 一品 | 五品 | 太学博士 | 六品 | 墨志174 |

| 李挺 | 曾祖、祖皆一品公爵,父二品侯爵 | —品 | 五品 | 奉朝请 | 六品 | 疏证350 |

| 王偃 | 祖、父皆二品侯爵 | 二品 | 五品 | 奉朝请 | 六品 | 汇编354 |

| A.经济发展冲击了士庶界限 | B.九品中正制开始走向没落 |

| C.身份固化阻碍了社会进步 | D.凭君臣之义易获晋升捷径 |

| A.辽朝制度的“一体两面”特性 | B.四时捺钵制是辽朝立国的基础 |

| C.猛安谋克制是契丹族文化传统 | D.南北面官制凸显辽朝二元分野 |

| A.黄老无为思想的影响扩大 | B.工商业发展影响了农业生产 |

| C.长期战争激化了社会矛盾 | D.丞相权力过大威胁专制皇权 |

材料一 北宋时期,新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”“公议”为旗帜,参与治理国家政事。他们将个人修养与天下国家之兴亡联系起来,将自我道德名节的完善视为最终目标。

——袁行霈等《中华文明史》(第三卷)

材料二 黄宗羲在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;顾炎武在《亭林文集》卷四中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”三大思想家的政治思想在本质上仍是儒家的模式,但是在这一模式内部注入了时代的气息,是传统与时代、先验与经验的结合。

——黄晓军《明末清初三大思想家的政治思想》

(1)材料一中“新儒学”是指哪一思想体系?并结合所学知识指出这一思想体系具有哪些积极影响?

(2)依据材料二说明明末清初的三大思想家为儒学注入了怎样的时代气息?分析这些“时代气息”出现的背景。

材料一 宋代科举取士情况简表

| 科举取士人数 | 平均每年取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。 |

| 进士出身背景 | 据《宝佑四年登科录》所载,仅该年录取进士601人,其中官僚出身的184人、平民出身的417人。 |

| 担任高官比例 | 北宋的71名宰相中,有64名为进士或制科出身,除去一些特殊情况,真正不由科举而任宰相者,仅有3人。 |

| 进士及第方式 | 礼部录取后,要到殿庭复试。及第与否和及第等级由皇帝决定。 |

——据张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》等

材料二 一方面承负沉重的外部压力,一方面鉴于五代时期内部变乱频仍、政权倏忽更迭的教训,“稳定至上”始终是赵宋王朝内政措置的目标。外部压力当前,宋代的军力不振,一直被人诟病:“一个以军人为首脑而组成的国家,偏在军事上的作为,不及其他任何主要的朝代。”

——据邓小南《一个“生于忧患,长于忧患”的朝代》

根据材料一、二并结合所学知识,对宋代的立国特色加以评析。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,逻辑严密)| A.注重家庭出身背景 | B.阻碍社会阶层流动 |

| C.促成儒学独尊局面 | D.具有公平竞争特点 |

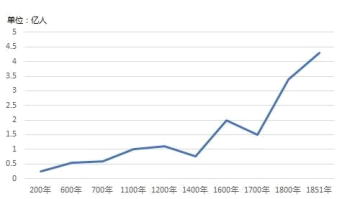

| A.首次过亿得益于生产技术的革命性变化 |

| B.世界联系加强背景下首次达到两亿 |

| C.1700年后直线上升根源于赋税制度改革 |

| D.国家分裂时期人口都呈现下降趋势 |

材料一 朱元璋即位之初,就积极向周边各国派遣使者,并宣传其外交政策,“朕……已承正统,方遐迩相安于无事,以共享太平之福”。大多数国家在收到明朝政府的诏书,并了解其善意后,纷纷派遣使者朝贡。洪武十三年(1380年),朱元璋建立“行人司”,其主要职责为“捧节、奉使之事”。洪武十四年(1381年),朱元璋告诫行人:“凡为使臣,受命而出,四方之所瞻视,不可不谨。”洪武前期,一些国家利用其朝贡的机会,大肆进行走私贸易,这或多或少地影响了明朝政府的财政收入,明太祖朱元璋对此采取了一种视而不见、听之任之的态度。他还告诫他的子孙“四方诸夷,皆限山隔海,僻在一隅……吾恐后世子孙,倚中国富强,贪一时战功,无故兴兵,致伤人命,切记不可”。

——据李登峰、马五海《试析明洪武年间外交政策的演变》整理

材料二 英国从19世纪30年代,即从帕麦斯顿担任外交大臣开始,就在全球推行扩张政策。帕麦斯顿认为,处理国际关系的决定性因素不是道德、法律或理性,而是强权政治。以帕麦斯顿为首的英国资产阶级积极在远东地区掠夺外国原料和扩大商品市场,以巩固和扩大工商业霸权。最典型的事件是在中国挑起了鸦片战争。鸦片战争的发动绝非偶然,中国的大门由当时世界上第一个资本主义强国来打开也绝不是偶然的。

——据王颖《试论帕麦斯顿的外交政策》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括朱元璋对外政策的特点及其表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出帕麦斯顿外交政策的特点及其背景。