| A.北洋政府铨叙局颁发此证 | B.国民政府公务员制度规范 |

| C.甄别审查的措施非常严格 | D.民国政府废除了科举制度 |

| A.地方离心现象日益明显 | B.中央机构的行政效能低下 |

| C.选官制度亟待应时而变 | D.废除科举导致选官混乱化 |

| A.打开了广招人才的政治门路 | B.限制了非国民党员进入政府 |

| C.体现民主政治划时代的进步 | D.使国民党完全实现一党专政 |

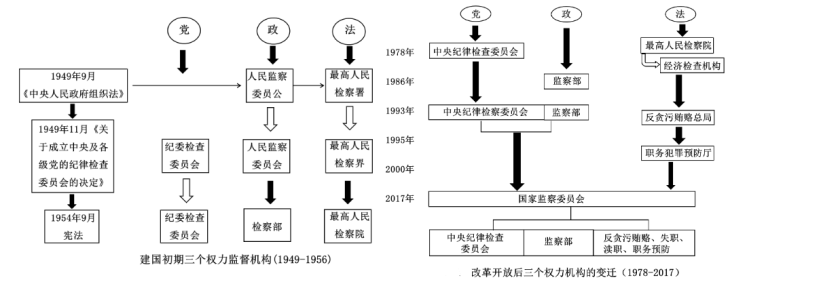

材料一 中国古代监察制度主要由御史监察、谏官言谏两大系统构成。秦汉时御史受丞相或少府节制,东汉开始,御史台逐渐独立出来,至宋代,御史的任用由皇帝亲自选用,不许宰执推荐。秦汉时御史尚有不纠三公的规定,至两晋南北朝,御史中丞自皇太子以下无所不劾。迄于明清,特别还增加了对所谓“学术不正者”的举劾权。清朝更是明确规定,科道官的重点纠劾对象是“王公、贝勒”。西汉侍御史和刺史品秩为六百石,相当于低级县令,唐代的监察御史为正八品上,但有权监督六部尚书。与此相反,言谏组织不断萎缩,元代干脆取消谏院。中国历朝都制定了不同类型的监察法规,如汉代的《刺史六条》,清代的《钦定台规》等。

——摘编自邱永明《中国古代监察制度史》

材料二

——摘绵自李莉《国家监察体制改革视域下的制度设计变迁一新中国成立以来权力监督的历史梳理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代临察制度的特点并分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国监察制度的发展趋势。

材料一 随着中国经济体制改革的深入,传统干部人事制度的问题日益显现出来。1987年,党的十三大正式提出,对干部实行科学的分类,建立和推行国家公务员制度。1989年,国家公务员制度开始在审计署、海关总署等六个部门进行试点。同时,政府派遣了大批人员考察包括公务员制度在内的西方的政治制度。1993年8月,国务院颁布了《国家公务员暂行条例》。2005年,《中华人民共和国公务员法》的颁布标志着公务员制度进入全面成熟的阶段。《公务员法》规定,公务员制度贯彻中国共产党的干部路线和方针,坚持党管干部的原则。公务员的任用,坚持任人唯贤、德才兼备的原则,注重工作实绩。

——摘编自解舒晴《中美两国公务员制度比较研究》

材料二 1855年2月,英国首相帕默斯顿颁布了文官制度改革的第一个正式法令“关于录用王国政府文官的枢密院命令”。文官选拔面向社会公开报名,对考试、审查合格者须发合格证书,分配到用人部门,经过短期的试用之后再正式任命。从1855年颁布院令后的九个月里,被提名应试的文官候选人1078人,经过考试淘汰了309人。1870年以后,由于公开竞争考试制度的实施,进一步提高了文官质量。英国文官选拔最初重视通才,后来重视专家和技术人员的作用。法律规定文官不得为议员,不能参加党派政治活动。

——摘自程西筠《由恩赐官职到择优录士——十九世纪中叶英国文官制度的改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国公务员制度改革的原因。(2)根据上述材料,比较中国公务员制度和英国文官制度的异同。

| A.以借鉴并吸收发达国家经验为基础 | B.具有长远而坚实的历史文化基础 |

| C.以党的十一届三中全会为形成标志 | D.是人事干部制度与时俱进的结果 |

材料一 西方的文官制度是资产阶级国家机器的主要组成部分,它不同于封建君主的恩赐官职制,也有别于资产阶级两党制形成初期的政党分赃制。其主要是指通过公开的竞争性考虑,录用政府工作人员,一经录用就长期任职,无过失不能解雇,他们不与内阁共进退,把工作成绩同报酬(包括工资、奖金、福利等)联系起来;西方的文官按地位分为高级文官和普通文官两类,按职业又分为行政级、办事级、助理办事级、专业和科学技术级,以及勤杂人员级等多级,级中有层,层中有类,名目繁多,形成一个宝塔形结构,同时为了使政府工作不因内阁更迭而中断,规定文官不得参加某些政治活动。

——摘编自姚文仓《西方文官制度简论》

材料二 清末文官选拔制度是在模仿西方文官选拔制度的基础上,形成的具有自身特色的,以学堂选官制度为核心的体系和内容。早在科举未完全停废前,学堂选官制度已开始存在,即使科举立停后,捐纳、贡生、荫生等传统选官制度依然存在。清末学堂选官制度继承了传统科举制的亮点,那就是科举的“论才”功能与学堂教育功能合二为一。同时,清末学堂选官制度也在各方面对科举选官的困境做出了修正。1905年停止科举后,学堂选官虽在形式上与科举考试相同,即均以试法取士,并给予相应出身,而且清廷自身也承认学堂奖励出身与科举无异。但是,学堂选官注重学生的专业知识,注重经史以外的自然科学和社会科学知识,更适应社会经济发展的需要。

——摘编自刘为勇《清末文官制度变革研究》

(1)根据材料一,指出西方国家选官制度的演变,并概括西方文官制度的特点。

(2)根据材料一并结合所学知识,概括清末学堂选官制度的特点并简析其形成原因。

| A.注重选拔通才之人 | B.具有一定的现代性特点 |

| C.体现了开放性特征 | D.以维护一党专政为核心 |

| A.文官制度建设受到传统思想影响 | B.文官考试具有开放性和平等性 |

| C.孙中山的文官考试思想初步形成 | D.开始采用考试选拔官员的制度 |

| A.简化选拔程序 | B.重视行政能力 | C.强化思想控制 | D.维护一党专政 |